京都一周トレイル三回目を歩きました。

GPS軌跡(クリック二回で二段階に拡大されます。)

2024.6.11(火)

京都トレイル3回目

行程:JR新三田駅=(東西線経由)=地下鉄東西線 東山駅ー(京都トレイル)ー大文字山ー瓜生山ー狸谷不動ーバス停=三条ー孫橋湯♨ー打ち上げ

=三条駅=(京阪電鉄)=(JR)=JR新三田駅

=三条駅=(京阪電鉄)=(JR)=JR新三田駅

メンバー:友人+自分

地図:京都一周トレイル(東山)マップ

今回は東山駅からスタート。レンガの素敵な建築物が見えて来ました・・・

関西電力蹴上発電所だそうです。

見惚れながら横を通り過ぎ・・・

地図上で気になっていた、"ねじりまんぽ"に到着。

ねじりまんぽ の説明板

トンネル内のレンガを、ねじって積み上げてあることから、

ねじりまんぽと名付いたそうです。

(ねじって積むことで強度が増されるとのこと。)

琵琶湖疎水インクラインに沿って舟を台車で運ぶために敷かれた、

傾斜鉄道

橋の上に船が乗っていました。

日向大神宮

ヒメトキワツユクサ/姫常盤露草(ツユクサ科)

園芸種が野生化した花の様です。

天の岩戸をくぐりました。

時折、展望が開けると京都の街が望めます。

外国人の登山者もとても多く、足の長い方々にスイスイと

追い抜かれました。

大文字山 登頂

大眺望を望みながらベンチでお昼休憩を取りました。

三等三角点

点名:『鹿ヶ谷』(ししがたに)

標高:465.31m

京都駅のろうそく(☆の場所)も判りました。

対峙する遥かな連山も京都一周トレイル。

あの山々を巡るのはいつ頃でしょうか・・

左の丘陵は、1回目に歩いて来た伏見の方と思われました。

楼門の滝にて冷たい水でクールダウン・・

山道を見守って下さるお地蔵さん

安楽寺の山門は青もみじが緑陰を作っていました。

安楽寺の説明板

哲学の道も通りました。

シチダンカ/七段花(アジサイ科)が盛り。

観光地を通り過ぎて再び山道へ

「茶山」と言うピークも通過しました。

眼下に見える要所をいくつも指呼して案内してくれる友人、

「京都にだいぶ精通したのだなぁ・・」と感じました。

瓜生山301m 登頂

本日最後のピークです。

瓜生山の説明板

分岐は比叡山方面へは向かわず、下山へ。

狸谷古道トレイルという、迷路の様な道へ迷い込んでしまいました・・・

少々迷走しましたが、どうにか軌道修正出来ました。

不動明王(狸谷不動)の立派な建築に見入りました・・

狸さんがずらっと並んで、さすがに狸谷不動、と得心。

下山後は白川通りまで歩き、バスに乗って三条で下車。

一旦別行動で、友人は自宅へ戻って愛犬の散歩。私は恒例の銭湯訪問。

************************

今回は「孫橋湯」(まごはしゆ)さんへ。

やはり斜め差し。

銭湯は、「Japanese bath house」と表示するのですね・・・

さっぱり汗を流した後は、近くのお店で再び友人と合流。

そしてお待ちかねの打ち上げ

で締めくくりました!

で締めくくりました!

6月の初め、新しく出来たコーヒショップ、

SPIN-OFFさんへ行きました。

築150年の茅葺き古民家を改造した

お店は、とても雰囲気が良く、

窓からは外に広がる水田風景が望めました。

オリジナルブレンドを店内で飲み、

焙煎したての豆(深入りタイプ)を

買いました。

ここ数年、焙煎したての豆を購入出来る

お店が近場に次々、開店して嬉しいです。

三郡山に登りました。(宍粟別撰5山)

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2024.6.2(日)

行程:ゲストハウス繁盛=三郡山登山口1/Pー三郡山ー黒原山ー奥組山ー登山口2ー登山口1/P

ルート図:宍粟別選5山「三郡山」

1/25000地形図:『神子畑』

水道施設の手前Pに車を停めて出発

登山口

ここからの斜面は雨上がりも相まって、ヤマビル(しかも極太)

うようよエリアでしたが、ヤマビル&急登に打ち勝つ達成感を

得ることが出来ます!

サワフタギ/沢蓋木(ハイノキ科)

山の中に点在する、土管の埋まった遺構?はとても好きな

物体です。

三郡山 950m登頂

すぐ近くの地展望地にてお昼休憩を取りました。

木々の間から藤無山が見えます。

ゆっくり休み、先を進みました。

黒原山

四等三角点

点名:『神子畑』(みこばた)

標高:977.48m

この山でもギンリョウソウ/銀龍草(ツツジ科)が盛りでした。

尾根はヤマビルが居ないので安穏な気持ちで歩けます。

全縁のカエデは・・

イタヤカエデ/板屋楓(カエデ科)が雨に濡れて瑞々しい

ここのサワフタギはもう花から実に変わっていました。

成長したこの実が秋にコバルト色になるのですね。

奥組山 845.6m登頂

四等三角点

点名:『朝来』(あさご)

標高:845.59m

ここからの下り斜面にもヤマビルは居りましたが少数で中サイズでした。

作業道へ下りて来ると、オオバアサガラ/大葉麻殻(エゴノキ科)

花はシャンデリアやレースのカーテン様にドレッシーな感じです。

生長がとても早い樹木で、登山道を覆ってしまった場所で

伐採作業をしたことを思い出しました。

ここの山もミツマタが広範囲で繁殖しています。

宍粟ではミツマタを至る場所で見かけますが、いづれも来る度に

範囲を広げていることを感じます。鹿が食べない&繁殖力が強いので、

旺盛に拡大していくのでしょうか!

無事下山し、駐車場に到着。ピンク色のヤマボウシを下から写しました。

登山口2の神社近く、白いクリンソウ自生地に

寄って下さり、撮影しました。

☆途中、霧雨にも遭いましたが、滞りなく整備・調査登山が

終了しました。久しぶりに盛りだくさんのヤマビル対応

でしたが、スプレーのお陰で被害は皆無でした!

宍粟市一ノ宮町のゲストハウス繁盛校(旧繁盛小学校)に泊まりました。

ゲストハウス繁盛校宿泊

2024.6.1(土)

行程:ちくさスキー場=R429=R29=ゲストハウス繁盛校

メンバー:自分

☆ちくさでの登山会終了後、宍粟市一宮町繁盛(はんせ)のゲストハウスへ移動しました。

翌日も宍粟市での活動が控えていた為です。

標高315mとのこと、車を降りるとひんやりとした空気を感じました。

2年ぶり、2度目の再訪です。

今回は一人での宿泊ですが、こちらの宿へ泊ることは予約時から

わくわくでした。

今回は6年生のお部屋へ贅沢にのびのびと。

窓からは校庭、周囲の山々・・・。は~~っと深呼吸をしたくなる、

素敵な眺めでした。

お夕飯までの時間、お腹と喉を空かせておこうと思い、村の中を散策しました。

黒原川の流れはきれいな澄んだお水。この橋の上もきっと通学路だったのかな・・・

と、色々な想像を巡らせながら散歩をしました。

お夕飯の時間になりました。一階にある、元職員室の素敵な

カフェレストランへ。

ジビエのお食事は鹿肉のバーベキューです。

一人で食べ切れるかどうか、ちょっと心配でしたが、

柔らかくて新鮮な鹿のお肉はあっさりとしているので、

あっという間に完食しました。繁盛米(はんせまい)やお味噌、

地元のお野菜もすべて美味しかったです。

途中から、隣のテーブルでスタッフの方々のお夕飯も始まりました。

「ご一緒にいかがですか?」と、思いがけず声をかけて下さり、

ご相伴させていただきました。

米田ご夫妻とスタッフの皆さんの優しいお気持ちには

感動しきりでした。

名残惜しく食堂を失礼し、部屋に帰ると・・・

窓の網戸にオオミズアオが貼りついていました。

生きたオオミズアオを見るのは、小学生の時以来です。

自然に溢れた場所に居ることを実感しました・・・

今夜の宿泊客はなんと私一人。

山々に囲まれた静かな空間の中、朝までぐっすりと眠りました。

****

素敵な宿、ゲストハウス繁盛へまたぜひ訪れたいです。

第10回岡山・兵庫県境交流けんこう登山会に参加しました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2024.6.1(土)

峰越峠(みそぎとうげ)ー長義山(なぎさん)ーダルガ峰(だるがなる)ー大海里山(だいかいりやま)縦走

峰越峠(みそぎとうげ)ー長義山(なぎさん)ーダルガ峰(だるがなる)ー大海里山(だいかいりやま)縦走

行程:ちくさスキー場駐車場集合ー峰越峠ー長義山ーダルガ峰ー大海里山ー大海里峠ー登山口ースキー場駐車場

ルート図:宍粟50名山ルートマップ『15長義山』『8ダルガ峰』

昭文社 山と高原地図『氷ノ山』

1/25000地形図:『西河内』

メンバー:登山会にご参加の方々+岡山・兵庫県境交流けんこう登山会実行委員会・他諸々の方々

ちくさスキー場駐車場に集合し、ここから出発

峰越峠(みそぎとうげ)へ向かいます。

昨年の県交登山会はここまででしたので、続きを繋げます・・。

山の端っこから登って行きます。

一年ぶりに再会する、美作市、西粟倉村の方々と挨拶を交わし、

気持ちが温まりました。岡山の言葉はとても優しく、私は

とても好きなのです。

ちょっとした急斜面を登り、長義山(なぎさん)1106mへ登頂。

三等三角点

点名:『森上』(もりうえ)

標高:1105.39m

数年前の積雪季にクラブの方々と登った折、雪の下に埋まった山頂標を

皆で探した懐かしい思い出があります。

それから間伐材で造った、「カメラ台」が設置されていた時もありました。

ほぼ眺望の無いピークですが、楽しい思い出がある山頂です。

****

長義山からいったん、いっきに下り、また登ってダルガ峰へ。

途中、スキー場リフトトップの広場でお昼休憩を取りました。

ダルガ峰が近くなると、マンネンスギ(ヒカゲノカズラ科)

の植生が足元に広がります。若い新芽も瑞々しく見られました。

オオイタヤメイゲツ・大板屋名月(ムクロジ科)

もダルガ峰に多く、青モミジが爽やかでした。

ダルガ峰(だるがなる)1163m登頂

山頂標だけ写して、休憩はせずに先を進みます。

大海里山へ本日最後の登りを詰めると・・

大海里山 1206m登頂!

本日唯一の展望地でした。

四等三角点

点名:『大海里』(だいかいり)

標高:1206.60m

ここからは兵庫県標高1番の氷ノ山、2番の三室山、3番の後山(うしろやま)

が望める、爽快な山頂です。

山頂周辺にはサラサドウダン/更紗満天星(ツツジ科)が

群生しており、ちょうど満開を迎えていました。

サワフタギ/沢蓋木(ハイノキ科)もふわふわした花を付けていました。

アキグミ・秋茱萸(グミ科)も。

***

小さな面積の頂上は大勢の人達でいっきに賑やかになりました。

本日最後の山にて眺望を楽しんだ後は、急な斜面をゆっくり慎重に

下りました。

大海里峠

ここから下山。

タニギキョウ/谷桔梗(キキョウ科)

ギンリョウソウ・銀龍草(ツツジ科)

終盤の姿は、エリマキトカゲの様にうろこをひろげるのですね・・

フタリシズカ/二人静(センリョウ科)

ミズタビラコ/水田平子(ムラサキ科)

見落としそうな小さな小さなお花です・・

山友さんが見つけ、指さして下さったので、見つめられました。

エンレイソウ/延齢草(シュロソウ科)

船木山登山口に無事、下山。

あとは車道を歩いてスキー場駐車場へ。

沿道にタニウツギ/谷空木(スイカズラ科)が満開でした。

☆今年もけんこう登山会に参加することが出来ました。

爽やかな好天の下、大勢のかたがたと県境尾根を歩いて繋ぐ、

和やかな登山会した。

また来年も皆さんと元気に再会出来ることを楽しみにしています。

三尾山に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます)

2024.5.30(木)

三尾山(兵庫県丹波市)

三尾山(兵庫県丹波市)

行程:自宅=R176=県道97号線=69号線=權太夫大神駐車場ー三尾山東峰ー西峰ー主峰ー駐車場=正覚寺=~~往路に同じ~~自宅

1/25000地形図:『宮田』

メンバー:山友さん+自分

三尾山をこのルートで登るのは初めてでした。

コナスビ/小茄子(サクラソウ科)

いたる所で咲いていました。

登山道は沢沿いでした。

コガクウツギ/小額空木(アジサイ科)

チャルメルソウ/哨吶草(ユキノシタ科)

花は終わっている様でした。

三尾山東峰 登頂

東方向の眼下には舞鶴若狭自動車道が見えました。

ヤマツツジ/山躑躅(ツツジ科)が盛りを迎えていました。

ナツハゼ/夏櫨(ツツジ科)の小さな赤い花が満開

ツクバネウツギ/衝羽根空木(ツツジ科)のお花も満開

西峰も踏んでおきます。

三尾山西峰 552m登頂

こちらは眺望は適わず。

三尾山 主峰 登頂!

昨春以来、一年ぶりの三尾山でした。

頂上からもさらに丹波市春日町方面の眺望は良く・・

南には黒頭峰620mの丸いピークも見え・・

夏栗山、そして後方は小金ヶ嶽と三嶽でしょうか・・。

お昼休憩をゆっくりと取り、再び往路を戻りました。

ゲートを通過し・・

他には誰も停めていない駐車場へ。

セイヨウイボタノキ/西洋水蝋木・西洋疣取木(モクセイ科)

駐車場周辺には色々なお花が盛りを迎えています。

ネジキ/捩木(ツツジ科)

車に乗って、近くの三角点を訪ねました。

正覚寺の山門近くに・・・

四等三角点

点名:『正覚寺』

標高:130.28m

☆三尾山の西峰、東峰を含む三峰を登りました。

今日は一人の登山者にも会わず、気心知れた山友さんと

おしゃべりにも花が咲き、和やかな山路でした。

近所を散歩していて見かけた植物です。

アマドコロ/甘野老(クサスギカズラ科)

ウツギ/空木(アジサイ科)

ヒメカンアオイ/姫寒葵(ウマノスズクサ科)の葉でしょうか?

根元には終わった花?が縮こまっていました。

コアジサイ/小紫陽花(アジサイ科)

薄い水色の繊細な花が星の様

氷ノ山に登りました。(宍粟50名山 ふれあい登山会に参加)

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

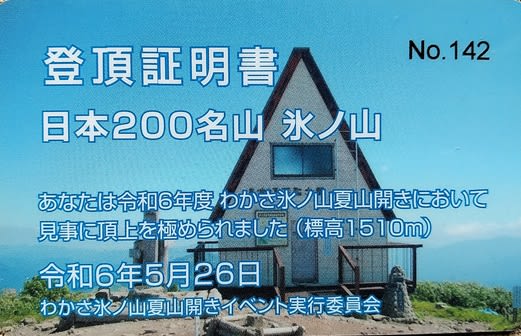

2024.5.26(日)

*氷ノ山山開き*

*氷ノ山山開き*

行程:宍粟市役所P(集合地)=R29=氷ノ山登山口=坂ノ谷林道=氷ノ山坂ノ谷登山口ー氷ノ山三ノ丸ー氷ノ山ー三ノ丸ー分岐ー殿下登山口=(移動)ー逆水の滝散策ー坂ノ谷林道=~~宍粟市役所P

1/25000地形図:『氷ノ山』

地図:昭文社 山と高原地図『氷ノ山』

メンバー:ふれあい登山会にご参加の方々+しそう森林王国 観光協会+宍粟50名山ガイドクラブ

坂ノ谷登山口から出発

植林地帯を登り・・

ブナ原生林に入り、新緑に囲まれます・・

熊の大杉

タニギキョウ/谷桔梗(キキョウ科)

今日は宍粟アンバサダーの若いお二人もご参加でした。

Drオクトパスのアーム

エンレイソウ/延齢草(シュロソウ科)

ツクバネソウ/衝羽根草(シュロソウ科)

ユキザサ/雪笹(ユリ科)

鳥取県との分岐

氷ノ山三ノ丸 1464m登頂

一週間ぶりの三ノ丸でした。

今日も良いお天気で頂上までくっきりと見渡せました。

笹の海原?に三ノ丸休憩舎もよく見えています。

三ノ丸頂上でお昼を取り、氷ノ山山頂を目指します。

ウラスギの森で、スキーコース板「1」が温存されていました。

ブナ/山毛欅(ブナ科)にはたくさん、実が付いています。

エゾユズリハ/蝦夷譲葉(ユズリハ科)

新葉の下に花が付いていました。多雪地帯に多いユズリハとのこと。

氷ノ山 登頂!

今日は氷ノ山の山開きです。神事が終わっていましたが、

頂上台地では、恒例のじゃんけん大会など、楽しいイベントが

催されていました。

一等三角点

標高:1509.77m

点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)

☆多くの人で賑わう山頂にてしばし休憩をし、再び三ノ丸へ

戻りました。

再び三ノ丸を目差して

三ノ丸にて山頂を振り返る

*****

下山は分岐から殿下登山口へ下りました。

ギンリョウソウ/銀龍草(ツツジ科)

サワハコベ/沢繁縷(ナデシコ科)

殿下登山口へ無事、下山。

一旦、バスに乗り逆水の滝 入口へ。

フタリシズカ/二人静(センリョウ科)

クルマバソウ/車葉草(アカネ科)

似ている植物が多く、クルマムグラ、オククルマムグラ??

と、迷いますが、2段、3段の塔状になっていることから

クルマバソウかな?と。

逆水の滝

今日も豪快な滝が見られ、嬉しかったです。

ウワバミソウ/蟒蛇草・ミズ/水・ミズナ/水菜(イラクサ科)

☆山菜として食べられることを以前、教えていただきましたが、

まだ未食です。

☆大勢の方々と和気あいあいに登った氷ノ山、幸せいっぱいの一日でした!

(お土産)

今年も山開きに登る機会を得ることが出来ました。

去年よりも立派なカードになっていました。

登山会ご参加の山友KKさんが

じゃんけん大会で勝ち取った賞品を

お福分け下さいました。

とても大きなかりんとうは、

甘さ控えめで美味しかったです!

(神棚のお下がり米まで分け下さり・・)

KKさん、ありがとうございました!

こちらもお福分け。

辨天娘・ベンテンムスメ 純米酒(鳥取県八頭郡若桜町 太田酒造場)

Yさんより、お下がりの純米酒をいただきました。とても美味しかったです!

ありがとうございました。

☆氷ノ山の神様に肖った品々、感慨深く味わいました。

お陰様で今年一年も良い登山が出来そうです!

大山ビール 八郷(やごう)330ml

製造者:久米桜(くめざくら)麦酒(株)

原材料:麦芽・米・ホップ

Alc:7%

☆4月、大山に行った折、お土産に買ったものです。

ちょっと高かったので、飲み渋っていましたが、

初物のスズコといただきました。美味しかったです。

登山道の調査・整備活動で氷ノ山三ノ丸に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2024.5.19(日)

氷ノ山三ノ丸

氷ノ山三ノ丸

行程:国見の森公園=(R29)=氷ノ山登山口=坂ノ谷林道=坂ノ谷登山口ー氷ノ山三ノ丸ー坂ノ谷登山口=殿下登山口=逆水の滝=坂ノ谷林道=(R29)=国見の森公園

1/25000地形図:『氷ノ山』

宍粟50名山ルートマップ『1氷ノ山三ノ丸』

メンバー:宍粟50名山ガイドクラブ5班

氷ノ山登山口(坂ノ谷)

にて、古い登山口標柱を新しい標柱に交換しました。

班のリーダーさんが手際の良さで作業されているところです。

手前に横たわっている、旧標柱さん、お疲れ様でした・・・

新しい標柱が建ちました。

作業が終了すると、坂ノ谷ルートを登山開始。

ルート中の名所ポイント、熊の大杉

新緑を見上げながら進みます。

ユキザサ/雪笹(ユリ科)

ツクバネソウ/衝羽根草(シュロソウ科)

サワハコベ/沢繁縷(ナデシコ科)

ハウチワカエデ/葉団扇楓(ムクロジ科)の葉?

ドクターオクトパスを彷彿する

うしろを振りかえっていみよう!

ということで・・

振り返ると、宍粟の山々が眺望出来るポイントです。

分岐の標柱が倒れていたので、建て直す作業

新旧のリーダーさん達が手際よく作業します。

三ノ丸休憩舎にてお昼ご飯タイム。

階下のトイレには沢山のハエが湧いていてびっくり。

二階から北の方向に鳥取の海が眺望出来ました。

南の方向には三ノ丸の新しい展望櫓が見えました。

休憩舎を辞し、三の丸へ向かいます。

三ノ丸避難小屋

氷ノ山三ノ丸 1464m登頂

新しい展望やぐら。丸太の階段がちょっとアスレチックです。

今日は山頂は目指さず、ここからUターンしました。

観音(かんのん)大カツラを通過

フタリシズカ/二人静(センリョウ科)

*****

再び、坂ノ谷登山口へ下山後、車で殿下(でんか)登山口へ移動しました。

殿下登山口にて、標柱の入れ替え作業です。

古い標柱、最期の姿です。ここでも手際良い作業を経て・・・

新しい登山口標柱が建てられました。

あっ、さっき車から見た、林道を歩く猫ちゃんです・・

捨て猫でしょうか!?

かろうじて生きている感じ・・

同じ班のMさんが猫ちゃんにとても優しく接しておられ、

彼女の情の深さに感動しました。

****

車で逆水の滝へ。

急斜面を谷へ下りて滝へ向かいました。

久しぶりに訪れた逆水の滝は、数日前の雨のせいか、

通常にも増して水量が多く、はやり一見の価値がある滝でした。

タニギキョウ/谷桔梗(キキョウ科)

スズシロソウ/蘿蔔草(アブラナ科)

滝の近くの岩陰に、咲いていました。

☆滝から林道へ上がり、再び車で往路を国見の森公園まで戻り、

本日の行程が終了しました。

(帰宅後)

スズタケ(チシマザサ)間伐作業の副産物、スズコ

魚焼き網でこんがり焼いて、皮をペリぺリ剥くと、

中にはアスパラの様な柔らかい筍が出て来ます。

マヨネーズを付けてぺろっと平らげました!

千葉へ墓参で帰省しました。

5月15日(水)ー5月16日(木)

行程:5/15フラワータウンセンター(三田市バス停)=(神姫バス プリンセスロード9352便)=

5/16=渋谷マークシティ着/渋谷駅=日暮里=京成勝田台駅=霊園=勝田台駅=八千代台駅=

=船橋=東京駅=新大阪=新三田

フラワータウンセンター23:55出発

三田から東京行きへの夜行バスに乗るのは初めてでした。

SAなどへの途中休憩の停車が無く、ぐっすり就寝出来ました。

シートは3列リクライニングで大変快適でした。

渋谷マークシティ6:55着

すぐに千葉への墓参へ向かうにはあまりにも早い時間。

久しぶりの渋谷駅周辺をぶらぶら歩いたりモーニングを

食べたりして過ごしました。訪れる度、渋谷周辺の変化には

驚くばかりです。

懐かしい場所を歩いてみると、変貌の中にも依然として変わらない

建物もあったり・・。気持ちがタイムスリップし、思わず観察してしまいました。

墓参後はやはり故郷、八千代台へ寄らずにはおれませんでした。

時間の許す限り、懐かしい場所を歩き回りました。

どこを歩いても亡き母や亡き父との思い出が溢れて来て、

切ない限りです。次はきっと同級生と会う時間も作りたいです。

いつもの様に・・後ろ髪を引かれる様に千葉を離れ、

再び東京へ向かいました。

今回は墓参ともうひとつ、大切な用事が控えていました。

35年ぶりに従姉(いとこ)のお姉さんと東京で会う約束です。

いとこの中で一番、年長の従姉、きょうこちゃんと東京駅の

大丸で集合し、数十年間に渡る親戚間の積もる話をしました。

お互いに歳は取りましたが、少しの距離感も無く、膝を割って

話が出来ました。

名残惜しく改札で別れ、帰途は新幹線で東京を後にしました。

墓地へ向かう道すがら、アスファルトの隙間に咲いていた

ヒメヒオウギ/姫檜扇(アヤメ科)

という初めて見た花です。

園芸種が野生化して繁殖している様です。