丹波市の向山に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.6.20(火)

向山(丹波市)

向山(丹波市)

行程:(往復)自宅=R176=水分かれ(みわかれ)公園Pー二の山ー三の山ー四の山ー向山三角点

1/25000地形図:『柏原』

メンバー:単独

11年ぶりにやって来ました。

見覚えある、登山道の木の道標・・・

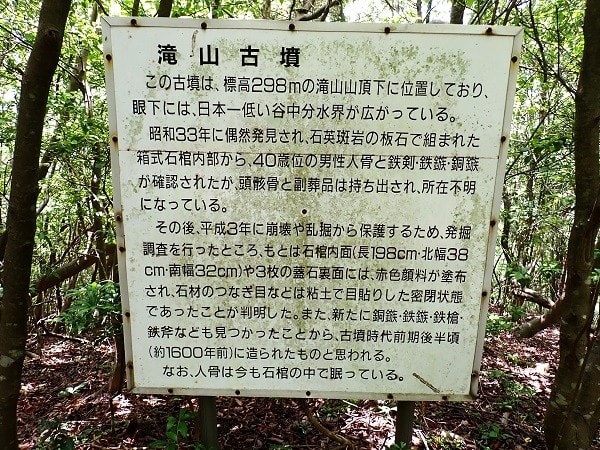

この山にも古墳があったことを思い出しました。

二の山 到着

四等三角点

点名:『二の山』

標高:299.98m

☆持っている地形図には、まだこの三角点が載っていませんので、

比較的新しい三角点なのでしょう・・・

(平成25年設置とのこと。点の記より)

灌木の登山道を進みます。

展望所の磐座へ登りました。

石生の街が眼下に一望。丹波の山々も良く見渡せました。

横を見ると、向山が。青空に大きな白い雲・・もう夏だ!

三の山 470m到着。

亜炭とは!?

帰宅して調べるに、石炭化度が最も低い石炭とのこと。

地面のこの黒っぽい、炭の様な部分のことでしょうか・・

三の山511m到着。

ピークごとに展望地があり、サービスが良い山ですね。

五台山方面が眺望出来ました。

四の山 521m到着。

黒井城址が更に近付いて、はっきり見えました。

ツツジが岡展望所

五の山569m到着。

三等三角点

点名:『向山』

標高:568.84m

ツルアリドオシ/蔓蟻通し(アカネ科)

頂上で少し休憩し、往路を戻ります。

ネジキ/捻木(ツツジ科)の花が山全体、いたる所で満開でした。

ネジキの葉先は、確かに少しねじれている感がありました。

また、ピークをひとつづつ越えて下山します。

下山時、アナグマを見ました。こちらに気付かず、何かを

地面から掘り起こしていました。

必至!

・・・私はそ~っと通り過ぎました。

獣避けゲートを抜けて、登山終了。

観音堂に下山。駐車地まで歩き、帰途へ。

☆お天気に誘われ、11年ぶりに、訪れました。

日差しも強く、汗をたくさんかきました。

宍粟50名山ファンクラブ登山会にて、

植松山ー荒尾山を縦走しました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.6.18(日)

植松山ー荒尾山

植松山ー荒尾山

行程:宍粟市役所P=R29=R429=植松山登山口Pー植松山ー荒尾山ー細尾山ー荒尾山登山口(鳥が乢)=R429=R29=宍粟市役所P

1/25000地形図:『西河内』『安積』

メンバー:登山会にご参加の方々25名・宍粟50名山ガイドクラブ11名

植松山登山口から出発!

沢を渡渉して尾根コースへ

フタリシズカ/二人静(センリョウ科)

☆名の由来は、能の「二人静」に由来しているとのこと。

(「野草の名前」(春編)より)

植松山 1191m登頂!

2年前、真っ赤に塗り替えられた祠は、落ち着いた色合いになっていました。

三等三角点

点名:『植松山』(うえまつやま)

標高:1191m

山頂展望地より、アセビ薮から南峰の眺め

これから向かう、お昼休憩地(矢印)を望む

縦走ルートは平坦な草地もありました。

木の伐採地は開けていて、イヌワラビが草原の様相で広がっています。

展望地にてお昼休憩を取りました。

荒尾山に向かう途中、山上池も見られます。

覆いかぶさる木にはモリアオガエルの卵魂が下がっていました。

四等三角点

点名:『岩野辺』(いわのべ)

標高:1078.64m

☆平成19年に設置された、比較的新しい標石。

荒尾山 1108m 登頂

☆宍粟50名山を2座、縦走出来ました!

細尾山 811m登頂!

四等三角点

点名:『荒尾』(あらお)

標高:811.28m

☆あとはひたすら下るだけ。

ネジキ/捩木(ツツジ科)

『樹皮や葉先がねじれる木』(『葉っぱで見分け五感で楽しむ樹木図鑑』より)

☆帰宅後、図鑑を読むに、葉先もねじれているとは!

今度、注目してみます。

中央、矢印↓に・・ナツツバキ/夏椿 別名/シャラノキ(ツバキ科)

前方を歩いていた方が、木の上を指差して発見して下さいました。

下ばかり向いていては見つけられませんでした。

コガクウツギ/小額空木(アジサイ科)

☆大勢でロング行程を縦走しました。

本来の日程が雨天延期で本日に。

暑いくらいではありましたが、お天気で何よりでした。

京見山と檀特山に登りました。(兵庫県姫路市・兵庫県太子町)

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

*京見山 軌跡

*檀特山 軌跡

2023.6.15(木)

京見山

京見山  檀特山

檀特山

行程:神戸三田IC=中国自動車道=福崎IC=播但道=姫路西ICー京見山登山口Pー白毛山ーとんがり山ー京見山ー登山口ー

檀特山南東登山口Pー檀特山ーP=太子北IC=山陽道=中国道=神戸三田IC

地形図:地形図該当部分

メンバー:山友さん3名+自分

京見山登山口Pに車を停め、出発。

泣き坂峠という鞍部へ到着。

地名の由来が書かれた説明板を読みました。

ヤマハギ/山萩(マメ科)が咲き出していました。

展望地から振り向くと、京見山のピークと檀特山が遥かに

眺望出来ました。

古墳の多い山域とのこと。

周囲が整備され、温存されていました。

展望地から、夢前川(ゆめさきがわ)と、とんがり山を眺望。

NTTアンテナ塔のある、白毛山に登頂。

三角点はありませんでしたが、電電公社時代のマークが刻印された、

標石が埋まっていました。

平坦な広場にて、お昼休憩を取り、憩った後は

とんがり山へ向かいました。

アブラギリ/油桐(トウダイグサ科)に大きな実が成っていました。

曇天下で霞んでいるものの、素晴らしい眺望の山だということが

推し量れました。

山陽本線が眼下に見え、JR貨物列車が走っているのもよく解りました。

眺望しながら、山友さん達に色々な場所を教えていただきました。

トンガリ山 165m 登頂!

ここでも眺望を楽しみ、次はいよいよ京見山を目差します。

ガンピ/雁皮(ジンチョウゲ科)の花が咲き出していました。

京見山 216m 登頂!

三等三角点

点名:『熊見』(くまみ)

標高:215.94m

頂上はパノラマの視界。

俯瞰展望写真が3箇所に設置され、山々や地名がよく解りました。

毎朝登山や、毎日登山として日々足繁く通う方々が多い山とのこと、

登山帳を拝見し、健脚猛者の記録にただただ驚きました。

休憩後は再び駐車地へ下山、車にて檀特山東南登山口へ移動しました。

檀特山東南登山口

この山は、地元の登山会の方々により、登山道整備が行われて

いるとのこと。この日も刈り払いが行われたばかり、ありがたい限りです。

この山の下は、新幹線の線路が突き抜けています。

今日もオオミスジコウガイビルが居りました。

雨後はよく出て来るとのこと。

枝にぐるぐる巻いてみると、即、スルスル逃げました。

檀特山は、周囲、何か所も登山口があるそうです。

檀特山165m登頂!

この山も毎朝登山が盛んに行われており、登山帳には多くの方の

記録が記されていました。

四等三角点

点名:『檀特山』(だんとくさん)

標高:165.07m

噂通り、この山も360度、大変眺望の優れた山でした。

冬の晴れた日などはかなり遠望が利く様です。

先ほど登った山域と対峙。

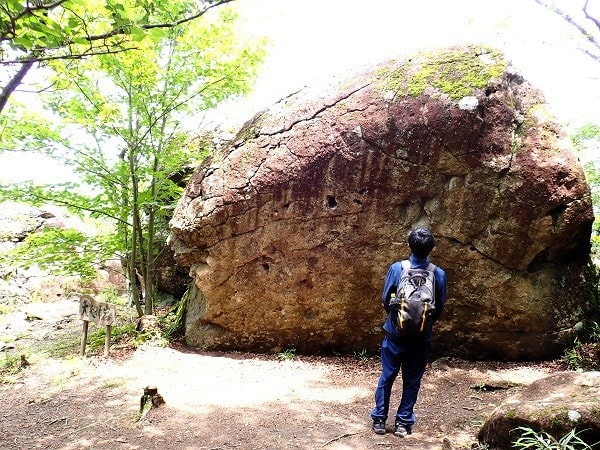

頂上には聖徳太子が立ったと言われる、大岩がありました。

新幹線の線路もよく望めます。新幹線の通過もばっちり見届けられました。

線路をズーム

ホタルブクロ/蛍袋(キキョウ科)

オオヤマレンゲ/大山蓮華(モクレン科)

美しい花が満開を迎えていました。

*******

頂上で眺望を堪能し、下山へ。

☆檀特山をホームグラウンドとしている三氏に、

京見山と檀特山をご案内いただきました。

長年に渡り、登り続けておられる方々のお話は感慨深く、

楽しい山路でした。

二山とも、また必ず訪れたいと思います。

大野山の帰途、山友さんの車に追走し、丹波篠山市奥県守の法円寺へ

ササユリを見に行きました。

法円寺山門下の駐車場より、ササユリ/笹百合(ユリ科)が群生する斜面を見上げる

実に、群生するササユリが満開を迎えておりました。

一度にたくさんのササユリを見たのは初めてです。

新聞によると、檀家の方々が、お手入れをされているとのこと。

ササユリは丹波篠山の市花でもあるのですね。

猪名川町の大野山へ登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.6.13(火)

大野山(猪名川町)〈丹波篠山渓谷の森公園から往復〉

大野山(猪名川町)〈丹波篠山渓谷の森公園から往復〉

行程:自宅=R176=小柿=丹波篠山渓谷の森公園Pー大野山ーP=法円寺卍=R176=自宅

1/25000地形図:『福住』

メンバー:山友さん5名+自分

キャンプ場奥の登山口から出発。

木漏れ日が爽やかな植林の中を歩き出しました。

ミヤマカタバミの葉

花は見当たらず・・

雨後で瑞々しい山中・・

短時間で登頂出来るルートだけに、少々急登も経ます。

ピカピカしたカメムシ!? 背中の柄が顔みたいです・・

帰宅して調べるに、「アカスジキンカメムシ」 という

珍しいカメムシの終齢幼虫の様ですが・・・

間違っていたら、ご訂正出願います。

大野山 753m 登頂!

△大野山 登頂。

△三等三角点

点名:柏原(かしわら)

標高:753.49m

何とか眺望も得られました!(東方向)

霞んでいるものの、三田市の山々や市街地も望めました。(西方向)

お昼休憩を取った後は、山々を地図で同定したり・・ゆっくり憩いました。

下山する前に、岩めぐり散策へ。

エゴノキのお花がじゅうたんの様に地面を飾っていました。

友人が見つけた大きなカタツムリ!(100円銀貨比)

銀貨へぬぬ~っと寄って来たので、"コイン怪獣"の擬態かも。

またまた、友人達が何か見つけた様子・・・

何と、大きなサンコタケ/三鈷茸(アカカゴタケ科)(100円銀貨比)

『内側に付いた、黒いタールの様なものは、グレバと呼ばれる

胞子を含んだ粘液状の物質』「比べてわかるキノコ図鑑」より

花立の岩

岩めぐりルートは、文字通り、巨岩が点在しておりました・・

うるし岩とは・・・名の由来が気になります。

ウマスギゴケの群生地にて胞子体が元気に林立しており、壮観でした。

大夫婦岩 (人間比)

腰掛け岩

時間の関係で、巨岩めぐりは途中にて切り上げましたが、

また機会を作って、全部の岩を見に来たいと思いました。

実に多くの巨岩が点在しており、不思議な山容でもあります。

大野山岩めぐりマップ

☆再び往路を下山し、渓谷の森公園Pへ帰着。

雨を覚悟のハイキングでしたが、天気が好転。

山友さん達と和やか&爽やかな山歩きを楽しむことが出来ました。

タゴガエル

下山時、足元にぴょんと。

最近、朝の散歩で写した物です。

ムシトリナデシコ/虫取り撫子(ナデシコ科)

『葉の下の茎に粘液を出し、下から登る虫を通せんぼする・・』

『茎を登ってきた虫は、"磔(はりつけ)"の刑にあう。』

(「野草の名前」夏編 より)

☆毎朝、散歩の度に、観察するのですが、虫が貼りついた状態が

なかなか見られません・・・

コモチマンネングサ/子持ち万年草(ベンケイソウ科)

☆むしろ、この花に小さな蟻がたかっています。(右の花)

ヒナキキョウソウ/雛桔梗草(キキョウ科)

キキョウソウ、ヒナキキョウ、ヒナキキョウソウ と、三種あり、

ややこしいですが、図鑑で見るとそれぞれ違いが判りました。

アスファルトにひもの様なミミズの様なものが這っていました。

頭部拡大。オオミスジコウガイビルという、プラナリア生物の

仲間とのこと。

ナメクジやカタツムリを捕食するらしい。

三田市の母子(もうし)大池周辺を散策しました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.6.4(日)

母子大池周辺散歩

母子大池周辺散歩

母子大池の休憩舎から池を望む

タツナミソウ(シソ科)

杉林の林床に真っ赤な小さなキノコ・・

アカヌマベニタケ?でしょうか??

トウゴクシソバタツナミ(シソ科)

群生していました。

母子大池の水はいつもきれいです。

今日は途中から勝合谷池へ向けて歩きました。

池の堰堤が見えて来た・・

勝合谷池の水面も澄み渡っていました。

いつかこの池も一周してみたいです。

母子取水場の建物?

ガマズミ(レンプクソウ科)の花

コアジサイ(アジサイ科)

ナツグミ(グミ科)?

熟した赤い実を一粒、失敬すると、とても甘かったです。

けんこう登山会の帰途、ちくさクリンソウ園の入り口にて、

サラサドウダン(ツツジ科)のお花見をしました。

今年初のサラサドウダン

やはりとても美しいですね・・・

青空の下に見ると、清楚な清々しさが際立って・・

虫が・・

夢中に顔を突っ込んでいますが、

蜜も素晴らしいのでしょう・・

ラプンツェルのランタンの様!

第9回岡山・兵庫県境交流けんこう登山会に参加しました。

GPS軌跡

2023.6.3(土) 第9回岡山・兵庫県境交流けんこう登山会

第9回岡山・兵庫県境交流けんこう登山会

行程:神戸三田IC=山崎IC=R29=R429=県道72号線=峰越峠(みそぎ峠)=若杉天然林Pー若杉峠ー三国平ー天児屋山ー三国平ー峰越峠ー若杉天然林P

=~~往路に同じ~~神戸三田IC

地図:岡山・兵庫 県境縦走路 ガイドマップ

1/25000地形図:『西河内』

メンバー:登山会参加者

案内フライヤー けんこう登山会とは・・

けんこう登山会とは・・

兵庫・岡山県境のまち(兵庫県宍粟市、岡山県美作市・西粟倉村)が県境の山々を

巡る登山を通じて交流を深めるため、2012年より実施してきた交流登山会です。

「県交流」&「健康」を兼ね、「けんこう登山会」と名付いたそうです。

若杉天然林から大勢で出発。

ナナカマド(バラ科)の花が満開でした。

ヤブデマリ(レンプクソウ科)

☆『装飾花がつき、ガクアジサイ類に似るが別の仲間』

(樹木図鑑より)

ガクアジサイ、ヤマアジサイ、ノリウツギ、コアジサイ

などは皆、(アジサイ科)ですが、これは違うのですね・・

カキドオシ(シソ科)

雨後であり、せせらぎ沿いの登山道では、色々な植物が

見られました。

「森林浴の森日本100選 若杉天然林」の看板

木々の新緑、水を含んだコケも活き活きで、身体まで緑色に染まります。

皆で和気あいあいと進みます。

タニギキョウ(キキョウ科)

キイロスッポンタケ(スッポンタケ科)

図鑑では見ていたものの、初めて目の当たりにしました!

頭頂部には孔(あな)が開いています。

☆変な臭いがしますが、これはハエなどを呼び寄せ、胞子を

運ばせる為、とのこと。

木道

若杉峠のおじぞうさん

展望地からくらます(中央の山)を望む

コハクウンボク(エゴノキ科)の木が散見されます。

岡山・鳥取・兵庫の三県境の分岐に来ました。

ここはお馴染み、三国平への宍粟50名山ルートでもあります。

江浪(えなみ)峠のおじぞうさん

1月の雪山以来です・・

三国平登山口(江浪峠登山口)から三国平へ向かいます。

三国平 1128m 到着。

まだお昼には早く、天児屋山(てんごやさん)方向へ進みます。

三国平以降は笹薮を進みます。

カラマツの丘(展望地)で、笹薮に埋もれながら、全員でお昼休憩を取りました。

休憩後は、天児屋山へアタックするグループ、下山へ向かうグループに

分かれました。

私は天児屋山へ向かうグループに入り、薮漕ぎをしながら進みました。

(上の写真はカラマツの立ち枯れ)

三等三角点

点名:『中江』(なかえ)

標高:1244.62m

1月以来の登頂でした。頂上付近のみ、刈り込んであり、

眺望が楽しめました。

快晴の下、後山もくっきり!

鳥取の山々も・・・

名残惜しい頂上を後に、往路を戻ります。

薮漕ぎもまた楽し、でした。

往路は3県分岐を峰越峠(みそぎとうげ)へ進み、

三国平登山口へ(峰越峠側登山口)へ無事、下山。

ここからは車道を歩き、若杉天然林まで戻ります。

車道の道すがら、湿地に繁殖していたクリンソウ(サクラソウ科)

?これは・・・

ゴマギ/ゴマキ(ガマズミ科)の花でしょうか。

葉を匂わなかったのが残念。

☆無事に若杉天然林まで帰着し、解散となりました。

一年ぶりのけんこう登山会・・・

いつもお会いする方々、懐かしい方々、大勢で和やかに県境を渡り歩く、

この登山会が、私はとても好きです。

また来年、新緑の県境を歩く日を楽しみにしています。

猪名川町の大野山(おおやさん)に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2023.6.1(木)

行程:(往復)自宅=R176=小柿=後川=丹波篠山渓谷の森公園Pー大野山

1/25000地形図:『福住』

昭文社 山と高原地図:『北摂・京都西山』

メンバー:単独

初めて訪れた渓谷の森公園

エントランスや駐車場ではヤマボウシ:山法師(ミズキ科)が満開でした。

マタタビ:木天蓼(マタタビ科)の葉が白くなっています。

花期が来ると、この様に白くなります。

(「半夏生:ハンゲショウ」というドクダミ科の葉も白く

変化することから、「マタタビの葉がハンゲショウしてる・・」

と、喩えて言うことがあるそうです。)

マタタビの花の蕾

足元にはミミナグサ:耳菜草(ナデシコ科)

似ているものに、オランダミミナグサという外来種もあります。

エントランスで駐車場受付をした際、キャンプ場奥のPを案内いただきました。

過日のカナディアン大磯と同じく、駐車場代は500円。

道標からしばらくは、渓谷に沿って杉林を歩きます。

数回、沢を渡ります。

急斜面にはロープ、道標も完備で迷うことなく歩きやすいコースでした。

頂上近くでシマヘビが横切りました。

トノサマガエルも居りました。

駐車場に到達。目の前には天文台が。

5年目、老母と長男と遊びに来た時の事が思い出されました。

北摂里山博物館のひとつです。

取りあえず頂上へ向かいます。

賑やかな看板が設置されたゲートの隙間から入ります。

△大野山 登頂。

△三等三角点

点名:柏原(かしわら)

標高:753.49m

西方向

南方向

双眼鏡で隅々を眺望。三田市の詳細もよく解りました。

東方向

頂上付近、サワフタギ:沢蓋木(ハイノキ科)の花

足元にはキランソウ:金瘡小草(シソ科)

『キランソウの「キ」は金、「ラン」は瘡、

「ソウ」は小草と書く。これは漢名。・・・(中略)

花色は紫である。それでまず「紫欄草(シランソウ)」

と名づけられたのではないかと考える。

シランソウがなまって、「キランソウ」に変化し、

中国名の「金瘡小草」という漢字を当てたと思う。』

(『野草の名前(春編)』より)

☆植物の名付けについては様々な故事来歴があるものですね・・

360度眺望を堪能し、再び往路を戻ります。

ウバユリ:姥百合(ユリ科)

☆杉の林床に大きな葉。帰宅して調べてみると、ウバユリの葉でした。

コアジサイ:小紫陽花 (アジサイ科)

色彩の乏しい杉林で、細かな白い花が最盛期を迎えていました。

駐車地に戻り、無事に下山。

周辺はエゴノキの花がたわわでした。

ヒメウツギ:姫空木(ユキノシタ科)

☆里でも山でも・・至る所で満開を迎えています。

ジャケツイバラ:蛇結茨(マメ科)の花

☆斜面の木々に太いツルが広範囲で巻き付き、

黄色い花が最盛期を迎えていました。

コアジサイ:小紫陽花(アジサイ科)

先ほどのコアジサイは花が白かったですが、こちらのは花は

薄紫色でした。

薄紫色のコアジサイ

☆渓谷の森公園を後にして、往路を三田へ帰ります。

イボタノキ:水蝋の木(モクセイ科)

☆帰途、山の法面に咲いていた白い花、近付くと強い芳香がありました。

ハコネウツギ:箱根空木(スイカズラ科)

☆白-薄いピンクー濃いピンクへと、徐々に色付いて行く様ですが、

移り変わりがきれいなグラデーションですね・・・

☆午後から雨天の予報。

お昼までに下山したいと、渓谷の森公園から登ったルートは

とても歩き易い良いコースでした。

しそう森林王国主催 ふれあい登山にて氷ノ山に登りました。

GPS軌跡(2回クリックで2度拡大されます。)

2023.5.28(日)

氷ノ山(坂ノ谷登山口ー三ノ丸ー氷ノ山山頂ー大段ヶ平登山口縦走)

氷ノ山(坂ノ谷登山口ー三ノ丸ー氷ノ山山頂ー大段ヶ平登山口縦走)

行程:宍粟市役所P=R29=氷ノ山坂ノ谷登山口ー氷ノ山三ノ丸ー氷ノ山山頂ー大段ヶ平登山口=横行林道=R29=宍粟市役所P

1/25000地形図:『氷ノ山』『戸倉峠』

メンバー:登山会参加者29名・宍粟50名山ガイドクラブ

坂ノ谷登山口から出発

ブナ原生林に入ります。

熊の大杉ポイントを通過

クルマバソウ:車葉草(アカネ科)

タニギキョウ:谷桔梗(キキョウ科)

ブナの板根(ばんこん)

木の根が地上に出て肥大し、樹木を支えている役目を果たしている状態を

板根と呼ぶそうです。クラブの先輩に教えていただき、初めて知った言葉でした。

ツクバネソウ:衝羽根草(ユリ科)

ツクバネソウを接写してみる

エンレイソウ:延齢草(シュロソウ科)

ニョイスミレ:如意菫(スミレ科)

※ピンボケで見苦しく済みません。群生していてきれいだったので・・

「見返りの丘」ポイントから。後ろを振り返ると、宍粟の山々が眺望出来る

場所ですが、今日は霞んでおり、藤無山がかろうじて解りました。

三ノ丸避難小屋

氷ノ山三ノ丸 1464m

ここでお昼休憩を取りました。

英気を養い、一路山頂を目指して出発。

後に下山する尾根を眺望。小さく避難小屋も見えました。

マルバマンサク:丸葉満作(マンサク科)

秋にはまっ黄色に紅葉する樹木。

ハウチワカエデ:羽団扇楓(別名メイゲツカエデ:名月楓)

『ブナ林に生える代表的なカエデで、大きくて丸い葉を

うちわに例えたことが名の由来。』(「紅葉ハンドブック」より)

ユキザサ:雪笹(クサスギカズラ科)

『花が咲いた姿は粉雪がついている様に見え、葉は笹の葉に

似ていることから名付けられた』(「野草の名前/春編」より)

☆確かに葉は笹に似ていますが、笹の仲間では無いのですね・・

氷ノ山山頂 登頂

今日は氷ノ山の山開きで、神事が執り行われていました。

登山者達は周囲を取り囲む様に参列。我々も参加しました。

△一等三角点

標高:1509.77m

点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)

☆三角点の台座が、神事関係の荷物置き場になっていました。

曇天ぎみではありましたが、鳥取方面の山々も良く見渡せました。

神事も滞りなく終了し、大段ヶ平(おおだんがなる)目指して下山開始。

木道の脇にコミヤマカタバミ:小深山傍食(カタバミ科)

雨が降らなくてよかった・・

ギンリョウソウ:銀竜草(ツツジ科)

下山路の脇に、次々現れたギンリョウソウ、いづれもすくっと

立ち上がっており小さい植物ながら、壮観でした。

大段ヶ平(おおだんがなる)登山口へ無事、下山。

ナナカマド:七竈(バラ科)の花が咲き始めていました。

ミズキ:水木(ミズキ科)の花が満開を迎えていました。

☆心配していた雨も降らず、新緑の氷ノ山縦走を楽しみました。

解散後、伊沢の里♨で汗を流していると・・・

登山会に参加された方が次々に入って来られました。

露天風呂では輪になり、和やかにおしゃべり。

これぞまさに"ふれあい登山" !

!