調査・整備登山で△後山(うしろやま)ー△おごしき山を縦走しました。

石のモニュメント

松ノ木公園より林道河久保線を通り、登山口へ。

宍粟50名山 後山登山口

そうめん滝

道仙寺奥の院拝見処から、道仙寺(岡山県 後山)の建物を眺望

遠望していると、同班のとばさんより思いがけないエピソードを聞きました。

お寺は、とばさん(大工さん)のお父様が若い頃に建てられたとのこと。

何カ月も山にこもって建築されたそうです。

道仙寺は、日本に残る女人禁制の山岳霊場としては奈良の大峰山と並び

二山だけです。

貴重な歴史と共に、これからも霊験あらたかな禁制が守られることを

願う所存です。

△後山 1,345m

△三等三角点

点名:後山(うしろやま)

標高:1344.36m

☆今年になってからは4月と6月、今日、3回目の△後山でした。

△おごしき山 1095m

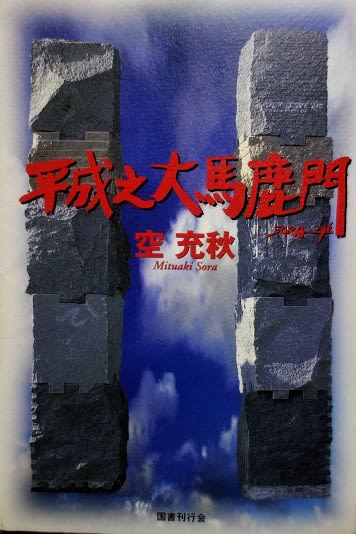

平成之大馬鹿門

「一」

「二」

「三」

「四」

「五」

☆五段の石には模様の彫刻と漢数字が

刻まれていました。

台座の上には石のタイル

☆△おごしき山で休憩を取って、下山。

(植物)

ミヤマタニソバ(たで科)

ママコナ(ごまのはぐさ科)

ネコハギ(まめ科)

サルトリイバラ(実)(ゆり科)

2017.8.29

△後山ー△おごしき山 周回縦走

△後山ー△おごしき山 周回縦走

行程:神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=国見の森公園=(県道72号線)=松ノ木公園=(林道河久保線)=△後山登山口/駐車地P-

(一般コース)ー笛石山分岐ー△後山ーおごしき山ー分岐ー登山口/駐車地

1/25000地形図:『西河内』

宍粟50名山ルートマップ:『後山』

メンバー:宍粟50名山GC 調査整備班5班 4名

☆規定のルートで周回縦走をしながら、登山道の整備をしました。

倒木、繁茂する枝の除去、迷いやすい箇所への道標の設置、他。

時間いっぱいを費やしましたが、充実した一日でした。

(本)

「平成之大馬鹿門」

空 充秋

出版社:図書刊行会

☆半年前に購読しました。

おごしき山と空山に建てられた、「平成之大馬鹿門」について

調べていると、作者である空充秋さん(本名 田中充昭さん)の

著書を知り、読んでみようと思いました。

何故、山の上に巨大なオブジェが立ったのか、

起こりから経緯、一部始終がこの本から解りました。

ちなみに△空山の山名は空充秋さんとは無関係だったという

ことも意外でした。

△石金山に登りました。

△石金山 508m

△三等三角点

点名:石金山(いしかねやま)

標高:508.3m△

☆8月の頂上は7月以上に草が元気に繁茂していました。

2017.8月28日(月)

△石金山 508m

△石金山 508m

行程:(往復)家=県道141号線=県道77号線=小新屋観音P-△石金山

1/25,000地形図:「中村町」

☆月末ぎりぎりになりましたが、やっと登りに来ました。

今月のスタンプ(はんこ)の絵柄は好物の食べ物で、今月も嬉しい登頂でした。

マツカゼソウ(みかん科)

優しげなマツカゼソウが花の時季でした。

タケニグサと共に、マツカゼソウも登山道に繁殖していることから、

動物には好まれない植物なのでしょうか・・

調査登山で△氷ノ山県境尾根を歩きました。(旧戸倉隧道前ー1225m地点 往復)

何の蛾の幼虫でしょうか、妙にきれいな模様

サルノコシカケ

サルナシ(マタタビ科)

キウイフルーツの原種といわれる実だそうです。

2017.8.27(日) △氷ノ山県境尾根 環境合同調査登山(旧戸倉隧道前ー1225m地点)

△氷ノ山県境尾根 環境合同調査登山(旧戸倉隧道前ー1225m地点)

行程:宍粟市役所=R29=戸倉隧道前Ⓟー県境分岐一ノ丸「△1073m」ー二ノ丸「△1182m」ー踏査終了点「1225m」

ー県境分岐ー戸倉隧道前Ⓟ=R29=宍粟市役所

1/25000地形図:『戸倉峠』

メンバー:・兵庫県立大学 9名・市役所観光課・国見事務所 2名 ・宍粟50名山ガイド 17名

下山後、切通しからの眺望

宍粟ライナー 氷ノ山登山ツアーに同行し、氷ノ山へ登りました。

兵庫県養父市大段ヶ平(おおだんがなる)登山口

本来は坂ノ谷登山口からの入山ですが、林道が崖崩れで通行不能な為、

大段ヶ平(おおだんがなる)からのスタートでした。

山根さん(宍粟50名山GC)が話されるブナの話はいつ聴いてもしみじみ良いです。

元気な “山少年” K君もきちんとお話を聞いていました。

△氷ノ山 1509.6m

汗をかいて登頂すると、頂上付近はトンボがたくさん飛んでいました。

風も涼しく、お弁当にはちょうど良い気温でした。

今日はこの辺りで「振り返りの場所」としました。

一時間弱で氷ノ山の山頂がもうあんな遠くに。

△氷ノ山 三ノ丸 1464m

櫓に上がって鳥取の山々、宍粟の山々を眺望しました。

下山は分岐から殿下コースを下りました。

ガケカンバやブナの緑陰が爽やか。

殿下登山口

皆さん元気に無事下山しました。

<植物・生物>

オトギリソウ (おとぎりそう科)

今日のルート中、いたるところで咲いていた小さな花

帰宅し、図鑑で調べると名前の由来が意外でした。

ツルリンドウ (りんどう科)

春から開花を待っていたツルリンドウ。 姿に秋を感じました。

ノリウツギ (ゆきのした科)

ウツギ類もそろそろ終盤でしょうか。

巨大なミミズ 全長45cmくらい

参加者のかたの驚く声で足元を見ると、大きなミミズが這っていました。

ピカピカに輝くメタリックブルー。(腹部は真っ白。)

2017.8.20(日)

△氷ノ山

△氷ノ山

行程;宍粟市役所=道の駅はが=(氷ノ山ツアーバス)=横行林道=大段ヶ平(おおだんがなる)P/登山口

-大屋町避難小屋ー神大ヒュッテー古千本杉ー△氷ノ山-△三ノ丸ー三ノ丸避難小屋ー分岐ー殿下コースー殿下登山口

=(氷ノ山ツアーバス)=横行林道=道の駅みなみはが=宍粟市役所

地図:宍粟50名山ルートマップ 『氷ノ山 三ノ丸』

1/25,000地形図:「戸倉峠」「氷ノ山」

昭文社 山と高原地図 『氷ノ山』

メンバー:氷ノ山ツアーにご参加の方々、宍粟50名山ガイドクラブ 山根さん・鳥羽さん・私

☆二か月ぶりに氷ノ山へ登りました。

盛夏とはいえ、頂上にはたくさんのアキカカネが飛び交い、早、秋の気配を感じました。

お天気にも恵まれ、和やかな山での一日・・・今夏の思い出がまた一つ出来ました。

*道の駅みなみはがにて、ブルーベリーソフト

ソフト食べ お酒も買おうか 迷い中

山行から帰ると山道具の片付けに追われます。

面倒ですが、お手入れは(次の山行の)成功のもと

と思い、行っています。

装備で一番の大物、テント(フライシート共)は今回わりと泥汚れが着いたので、

ぬるま湯で洗いました。軽く脱水し、近くの公園で張って乾かした後、撥水スプレーを

全体に施して収納。

テントのグランドシートも汚れ、しわが付いたので

洗って乾かした後、撥水スプレーをかけてからアイロンがけをしました。

ピシッときれいになったグラシ、次も気持ちよく使用出来そうです。

雨具のジャケット&パンツも同様に、洗いー撥水ーアイロン。

今回は岩稜地で打ち込みをしたせいか、

ペグの先端が若干丸まったので、

コンクリートで一本づつ研ぎました。

岩に引っかけてお尻の部分をカギ裂きにしてしまった、

雨具のパンツはメーカーへ修理に。

その他、シュラフ、ダウンジャケットも専用洗剤で

洗濯し、十分に乾燥。

シュラフは長年付いた匂いが取れて

すっきりしました。

修理期間、約1週間で雨具のパンツが戻りました。

表からは生地を貼り、裏はシームテープの

熱圧着で完全防水(縫い目も目止め)が施されていました。

これでまた安心して雨具ptが履けます。

表

裏

ヤチトリカブト(きんぽうげ科)

ヨメナorノコンギク?(きく科)

ジャコウソウ(しそ科)

クサボタン(きんぽうげ科)

メタカラコウ(きく科)

ソバナ(ききょう科)

クガイソウ(おおばこ科)

ヤマホタルブクロ(ききょう科)

センジュガンピ(なでしこ科)

マルバダケブキ(きく科)

サラシナショウマ(きんぽうげ科)

ウド(うこぎ科)

ミヤマママコナ(ごまのはぐさ科)

ヨツバヒヨドリ(きく科)

ノリウツギ(ゆきのした科)

サンカヨウ(実)(めぎ科)

オオバギボウシ(ゆり科)

エンレイソウ(実)(ゆり科)

モミジカラマツ(きんぽうげ科)

サンカヨウ(めぎ科)

タカネグンナイフウロ(ふうろそう科)

チシマフウロ(ふうろそう科)

ヨツバシオガマ(ごまのはぐさ科)

ミヤマキンポウゲ(きんぽうげ科)

オオバキスミレ(スミレ科)

シナノキンバイ(きんぽうげ科)

ハクサンイチゲ(きんぽうげ科)

ベニバナイチゴ(ばら科)

ハクサンフウロ(ふうろそう科)

テガタチドリ(らん科)

ニッコウキスゲ(ゆり科)

ハクサンフウロ(ふうろそう科)

クルマユリ(ゆり科)

イブキトラノオ(たで科)

ゴゼンタチバナ(みずき科)

チングルマ(ばら科)

ハクサンイチゲ(きんぽうげ科)

イワツメクサ(なでしこ科)

ミヤマリンドウ(りんどう科)

ハイマツの花(赤色)と実(松ぼっくり)

真っ赤な花を付けたハイマツはクリスマスのイメージでした。

ウサギギク(きく科)

オンタデ(たで科)

チシマギキョウ(ききょう科)

タカネシオガマ(ごまのはぐさ科)

アオノツガザクラ(つつじ科)

チングルマ(綿毛) 槍ヶ岳下では満開だった花が、稜線の岩場では

すでに綿毛になっていました。露が付いた姿は別の趣ですが、やはり

秋を感じます。

イワギキョウ(ききょう科)

チシマイワブキ(ゆきのした科) △北穂頂上直下ー北穂小屋までの石段に、

こうして囲ったり名札を付けて踏まれない様に保護している花がありました。

小屋の方々の計らいなのでしょう。

ムカゴユキノシタ(ゆきのした科)

クモマミミナグサ(なでしこ科)

ヒメアカバナ(あかばな科)

ミヤマアキノキリンソウ(きく科)

タカネヤズハハコ(きく科)

チシマギキョウ(ききょう科)

イワオウギ(まめ科)

シコタンソウ(ゆきのした科)

ミヤマダイコンソウ(ばら科)

花びらにピンクのドット(点)がひとつづつ付いている、

可愛い白い花、岩場にかれんに咲いていたこの花の名前は何でしょうか!?

→ミネズオウ(ツツジ科)と判りました。

シコタンハコベ(なでしこ科)

ミヤマアキノキリソウ(きく科)

トウヤクリンドウ(りんどう科)

ヤマハハコ(きく科)

シモツケソウ(ばら科)

ミヤマシャジン(ききょう科)

ミゾソバ(ウシノヒタイ) (たで科)

☆手持ちの図鑑とインターネットのお陰で名前を何とか調べましたが、

間違えているものもあると思います。

ご存知の方がおられましたら、正してくだされば幸いです。

夏の上高地ー△槍ー△穂高間では、特に岩場において、

小さいながら美しい花が多く見られ、

厳しい環境下でも逞しい高山植物に感動しました。

8月12日(土)

北穂テント場での朝は空が明るく、好天の期待が持てました。

テントを撤収し、今日の行程へ縦走を開始しました。

左 奥穂 手前 涸沢 右 北穂 への分岐。

稜線に上がると、ガスが晴れ、辿って来たルートが一望出来ました。

偶然、虹が。

ブロッケンも

やっぱり晴れに限ります。

岩稜での行き交いは皆、マナー良く譲り合ってスムーズ。

稜線からは下方に涸沢が一望に見下ろせます。

一年で一番の最盛期、ぎっしり張られたテント村はさしずめ新興住宅地の様でした。

△涸沢岳 3110m

△三等三角点

点名:奥穂高

標高:3103.3m

☆涸沢岳の三角点はちょっと見つけにくい場所にありました。

周囲の岩稜と色が同化していて、まるで岩陰の雷鳥みたい。

涸沢岳の直下に穂高岳山荘があります。

小屋の前には大勢の人、目前の△奥穂高岳にも大勢の人が取り付いているのが見えました。

さすが百名山・・・

△奥穂高岳

3190m

△奥穂頂上の人々

前穂、西穂の分岐

今から登る△前穂

天候は晴れたりガスったり。

△前穂高岳 3090m

△一等三角点

点名:穂高岳

標高:3090.48m

☆紀美子平(きみこだいら)にザックをデポして登った△前穂高岳。

今般の山行最後のピークでした。

△槍までの眺望は叶わず残念でしたが、ガスが晴れた瞬間に見えた、北穂のテント場や

奥穂、眼下の吊尾根(つりおね)の眺望は圧巻でした。

前穂から下り、ザックを背負って一路、重太郎新道を岳沢へ向かって降下します。

最後までクサリ、ハシゴが連続するので気が抜けません・・・

やがて下方に岳沢小屋の赤い屋根が見えました。

岳沢到着。

この夜はテント場が満員御礼だったので、異例ですが小屋の前にテントを張らせてもらえました。

テント受付をして、幕営はさておきまずはBeer。

槍穂縦走の終了に感無量の一杯でしたが・・

「ああ・・もう山を下りてしまったんだな・・・」と寂しい味でもありました。

2017。8.12(土)

行程:北穂テント場ー分岐ー滝谷ドーム展望地ー△涸沢岳ー穂高岳山荘ー△奥穂高岳ー南陵ノ頭ー(吊尾根)-紀美子平ー△前穂高岳ー紀美子平

-雷鳥広場ーカモシカ立場ー岳沢小屋/幕営泊

8月13日(日)

下山の朝

小屋の前からは左に△霞沢岳(かすみさわだけ)、中央に△乗鞍岳、右手前に△焼岳

が雲海を従えて望めました。

小屋背後にはジャンダルムから奥穂、吊尾根、前穂のシルエットが朝陽を受けていました。

テントを撤収し、名残惜しさと共に上高地へ向かって下山です。

岳沢の河原が広くなった場所は絶好の展望地でした。

昨日登った峰がもうあんなに遠く高くなってしまいました。

森林帯は落雷による倒木や台風の名残が顕著でしたが、半分に切った丸太の

木道で導きが施され、それも自然な感じで良い雰囲気でした。

下山。

上高地はお盆休みの入りとあって、早朝から散策の人々がそぞろ歩いていました。

穂高方面展望地 ここからの峰々、今回はまた新たな感慨で見上げました。

2017.8.13(日)

行程:岳沢小屋/幕営場ー岳沢(前穂高岳登山道)-風穴ー岳沢湿原ー河童橋ー上高地バスターミナル=新島々バス停/新島々駅

=(アルピコ交通上高地線)=松本/JR松本=(特急しなの)=JR名古屋=(新幹線)=JR新大阪=JR新三田

地図:昭文社 山と高原地図『槍ヶ岳・穂高岳』2017

メンバー:夫・自分

☆穂高へ向かったきっかけは、居間にかけてあるカレンダーが発端でした。

穂苅貞雄氏撮影の、天狗池と槍ヶ岳の写真に誘われるものを感じ、

縦走の計画を立てました。

中日(なかび)はガスがちで少々残念でしたが、大きな天候の荒れも無く、

楽しく縦走が出来ました。

今が旬を迎える高山植物にも多く出会え、充実の山旅でした。

上高地に下り、5日ぶりのお風呂へ

*************************************************************

〈本〉

☆山から帰ると、購読している「岳人」9月号が届いていました。

驚くこと、「槍ヶ岳」の特集でした。

(もちろん偶然ですが、何だか(勝手に)縁を感じました。)

今回歩いたメジャールートも含み、バリエーションルートの話や

挑戦者達が挑んだ記録や開拓史など、興味深い記事が満載です。

初めて槍へ行く予定の方には必読なアドバイスが。

槍に長けた方にも目からウロコの話が。

Yamaーkei COMICS

「槍ヶ岳にチャレンジ」

中村みつを 絵

中村昌之 文

出版社:山と渓谷社

☆28年前に購入した、蔵書の一冊です。

中村みつをさんのマンガと夏山登山のhow to

が解りやすく書かれており、登山初心者にも読みやすく

且つ、楽しい本です。

今回の山行をきっかけに数年ぶりに読み直してみました。

絶版ですが・・探したら購入できるかも。

8月11日(金) 山の日

山の日

夜中はずっと強い風にテントが揺れていました。

朝起きると外はガスで真っ白でしたが、

テントを撤収し、△槍ヶ岳へアタックしました。

△槍ヶ岳 3180m

残念ながら五里霧中の頂上でした。

祠 お賽銭は風で飛ばされないのでしょうか・・。

△二等三角点

点名:鎗ヶ岳

※国土地理院 点の記情報によると、実際には三角点は「亡失」になっていましたが、

今年度発行の昭文社山と高原地図(五万図)には、三角点マークが頂上に掲載されています。

この標石?らしき石は乗せてあるだけ。

本物の標石は全長が長いので、もしかしてただの立方体の石を標石代わりに

置いてあるのでしょうか・・・。

☆山の日に際し、各地の山は登山者で賑わっていたことと思います。

△槍ヶ岳も、小屋・テント場ともに満員御礼の状態だった様です。

さて・・槍から下りて今日の行程へ縦走を続けます。

△中岳 3034m

☆霧でカメラが濡れるので本日はピークごとのポイント写真ばかりです。

風情がありませんがご了承下さい。

台湾の登山者が多く来られていました。

この雪渓近くで休んでいると、台湾の方(男性)から「撮って下さい!」と撮影を頼まれました。

その方、雪渓の下にわざと挟まり、両手を上げて「help me!」とポーズを取りました。

日本語にも山にも慣れておられて感心しました。

△南岳 3232.9m

△三等三角点

点名:北穂高

標高:3032.88m

△北穂高岳 3106m

☆槍ヶ岳から北穂までのルートは、スリルの連続でした・・・。

北穂高小屋

北アルプスの小屋はどこも物販が華やかですが・・

私のお買い物はビール&お水だけ。

テント場 23号地に設営。

北穂のテント場は小屋から下ること15分くらい(上り20分)の場所です。

小屋とテント場の間に△北穂ピークがあるので(テント場 ー △北穂 ー トイレ(小屋))、

トイレに1回行く毎、必然的に△北穂を二回登頂してしまうという立地です。

今回の山行5日分+αの食料は、軽量且つ水を多量に使わないメニューに

しました。(稜線の幕地は水場が無い為)

入山3日目はガスに阻まれました。

明日は晴れることを願いつつ19時頃就寝。

2017.8.11

行程:槍ヶ岳テント場ー△槍ヶ岳ー大喰岳(おおばみだけ)ー△中岳ー△南岳ー(大キレット)-長谷川ピークー飛騨泣きー△北穂高岳ー北穂高テント場

☆クサリ、はしごの続く岩稜ルートはスリルがあって楽しいものの、ザックの荷重に重心が振られると、ちょっと怖かったです。

何はともあれ“No滑落”でやれやれでした。

△槍ヶ岳から△前穂高岳を縦走しました。

8月9日(水)

始発の電車に乗り、各アクセスを経て上高地へ着いたのはお昼前です。

初日の行程は横尾泊。5年ぶりの上高地街道を梓川に沿って歩きました。

澄んだ流れは昔と変わっていない様に見えます。

30年前、この堤防の上で二人の恵ちゃんと撮った写真を思い出しました。

明神岳、前穂をバックに、3人とも身体より大きなキスリングを背負って・・・。

あの頃は皆、華奢だった。

徳沢園

いつの間に増築?されたのか、さらに洋風になっていました。

でもテント場は今も変わらず、そよそよと平和なまま。

ひと休みして横尾へ。

横尾テント場着。

高校生、大学生の合宿パーティが多く幕営していました。

最近にしては珍しく山で若者達を見かけました。

昨今、「山」は中高年の世界と思っていただけに、

登山界の前途に明るい希望を感じました。

満天の星の下、何十年かぶりに横尾の地で眠る幸せに熟睡しました。

8月10日(木)

快晴の朝

槍沢に沿って進みます。

ここも新築の様にきれいになっていました。

少しづつ雪渓が現れ出しました。

槍沢キャンプ場

泊まったことはありませんが、きれいなトイレも水場もあり、事欠かない幕地の様です。

木製でおしゃれな標識! 積雪にも耐えられるのかな・・

少しずつ視界が開けて来ました。

△槍の全容が現れました。

でもこの辺から急にガスがかかり出し、天候が急変しました。

槍ヶ岳山荘着。

取りあえずテント受付を済ませました。

私は20番地に指定されました。

シングルテントがやっと張れるほどの小さな土地でした。

2017.8.9(水)

行程:JR新三田=JR新大阪=(新幹線)=JR名古屋=(特急しなの)=JR松本/松本電鉄=(アルピコ上高地線)=新島々=(バス)=上高地

-明神ー徳沢ー横尾/幕地泊

2017.8.10(木)

行程:横尾ー一ノ俣ー槍沢ロッジー槍沢キャンプ場ー大曲ー天狗原分岐ー殺生ヒュッテ分岐ー槍ヶ岳山荘/幕地泊

☆5年ぶりの上高地、そして?十年ぶりの△槍ヶ岳へやって来ました。

山小屋や登山道などは昔と比べ、きれいに更新されているものの、

風景は変わらずに美しいままで迎えてくれて、やはり北アルプスは素晴らしいのでした。

続く・・・

岡山県の犬島へ遊びに行きました。

犬島港

今般は入口までしか行けませんでした。

水準点標がありました。海の近くだからでしょうか。

旧い建物ですが・・・

内部には「公衆電話室」があり、

窓口?の様な造り。元郵便局か、銀行?的な施設だったのでしょうか。

アスクレピアス (民家の路地)

犬島海水浴場、キャンプ場の近くにあった石の彫刻は、美術大生などの作品でした。

前の湾でシーカヤックも体験出来る様です。

岡山市犬島自然の家

元学校の校舎を使った宿泊施設は誰でも泊まれるそうです。

キャンプも良いですが校舎に泊まるのも楽しそう・・

犬島 くらしの植物園

急ぎ足で一周歩いて港へ

また近いうちに来たいです。

2017.7.6(日)

岡山県岡山市東区犬島

行程:(往復)神戸三田IC=(山陽自動車道)=備前IC=ブルーライン=宝伝港~~(フェリー)~~犬島

☆島を訪れた目的は、犬島精錬所美術館と島内に点在するアート(作品)の見学、そして島の散策でした。

ゆっくり巡ろう・・と思っていたのですが、台風の影響で復路に予定していたフェリーが欠航となり、

何と2時間弱の滞在に限られました。

急ぎ足で歩きましたが、島内の至るところには惹かれる風景がたくさんありました。

また近いうちに訪れたいと思います。