夕方、お節に使うクマザサを取りに、近くの森へ行きました。

去年は大晦日に取りに来ました。

下手な料理も瑞々しい緑の演出で助けてもらう、というねらい。

葉の裏は白くウラジロに似ていますが、これは小さめの5枚葉なのでコシダ。

(この前、教えてもらったばかりですね。)

紅葉を見に来ようと思っていましたが、この秋は来ず仕舞い。

明日はいよいよ今年最後ですね。

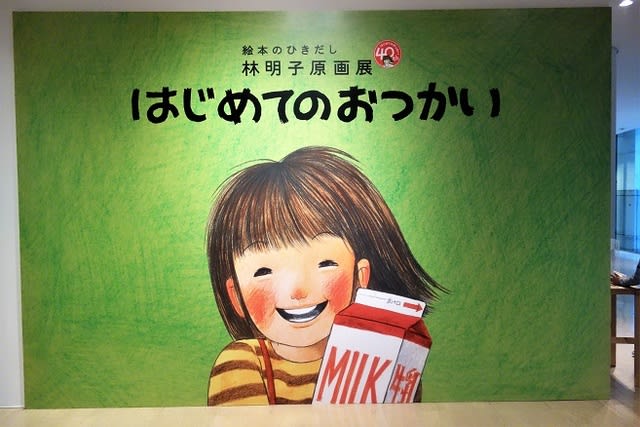

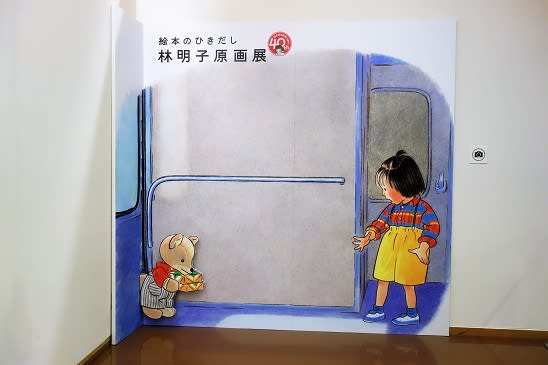

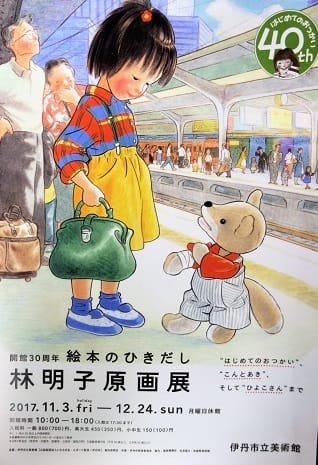

過日になりますが、林明子原画展へ娘と行きました。(11/11 於:伊丹市立美術館)

☆林明子さんは私と娘が一番好きな絵本作家さんです。

林明子さんの個展・・・待ち望んでいた催事でした。

たっぷりと時間を取れる日に、余すことなく鑑賞してこよう、と

期待に胸を膨らませ、二人で参じました。

林明子さんの描く世界はやはり素晴らしく、「感動」の一言でした。

よろしかったらこちらも。

老母と共に参加している週一回の体操が

今日は年内最後の納めでした。

場所は住んでいるマンションの集会所で行っており、

年齢に関わらず、住人なら誰でも参加できますが、

ほぼ9割は(母も所属の)老人会のメンバーです。

「一緒に付き合って」という母たっての希望で、

半年前から私も仲間に入れていただき、

楽しい時間を過ごしています。

無論、老母には身・脳の良い刺激にもなっています。

体操然り、老人会然り、老母がきっかけとなり、

初めて知り合いになったご近所の方々も多く、

感慨深いです。

中には、お独り住まいの方もおられ、欠席されると、

「大丈夫かな・・電話してみようか・・」と

皆で心配し、慮る気遣いに、若輩者として頭が下がる思いです。

新春も全員揃って集えることを願いながら・・

皆さんと挨拶を交し、別れました。

末筆に私事で恐縮ですが、この度、同老人会会長さん執筆で、

三田市の老人クラブ連合会 広報誌に老母のことが載りました。

母にとっては長い人生の後期において良い記念になり、

光栄なことと、心から感謝しています。

街路樹のサンゴジュ(スイカズラ科)

秋から今に至っても旺盛に紅い実が目に付きます。

例会で△長水山(ちょうずいさん)の整備をしました。

△長水山 生谷側登山口から入山

△四等三角点

点名:下三津

標高:233.98m

登ってすぐの展望所からは山崎の街が一望出来ます。

周囲の木々が最近伐採された様で、4月に訪れた時よりも

一段と眺めが良くなっていました。

ここは初日の出ポイントのひとつだそうです。

宍粟市は初日の出ポイントの山が多く、羨ましい限り・・

△四等三角点

点名:五十渡(いかば) ・・・※字は五十波ではなく、「五十渡」で、読み仮名は「いかば」です。(点の記情報から。)

標高:412.47m

☆ここからさらに東屋(望遠鏡のある方)まで整備をして、

林道法師ヶ谷線へ下山しました。

大岩

中ほどに大きなスズメバチの巣(空き家)が下がっているのが見えます。

2017.12.24(日)

△長水山(整備登山)

行程:生谷温泉(伊沢の里)P-生谷側登山口ー展望所(三角点 点名:「下三津」)-(三角点 点名:「 五十渡」)

-東屋ー林道法師ヶ谷線ー生谷側登山口ーP

1/25000地形図:『山崎』

宍粟50名山ルートマップ:『43長水山』

☆宍粟50名山ガイドクラブ例会で長水山を整備登山しました。

(東屋を境に長水山のルートを北側・南側に分け、二班に分かれて作業)

南側は倒木(台風や風倒木)が数本ありましたが、

北側はさらに倒木が著しかった様です。

下山後の林道歩きでは、冬枯れの山林にも色々な発見があり、

楽しい自然観察が出来ました。

***************************

今日は年内の活動納めでした。

ガイドクラブの先輩方と山で過ごす時間は本当に有意義です。

どの活動(山行)も得ることが多く、ありがたい豊かな一年間でした。

来年も元気に山へ登ろうと思います。

フユイチゴ(バラ科)

追記:

四等三角点 (誤)五十波 →(正)五十渡 ※読み仮名は いかば (点の記情報より)

誤字の指摘を八木さんよりいただきました。 感謝いたします。

今年もあと一週間余りになりました。

大掃除やお節料理作り、他々・・慌しい毎日を過ごしていますが、

気持ち良い新年を迎えられる様、頑張って片付けていこうと思います。

娘が仕事から帰るや、急いで焼いてくれたケーキはふっくら膨らみ・・

新しい一年を前に、私の抱負も大きく膨らみました。

△宮山(みややま)(宍粟市山崎)に登りました。

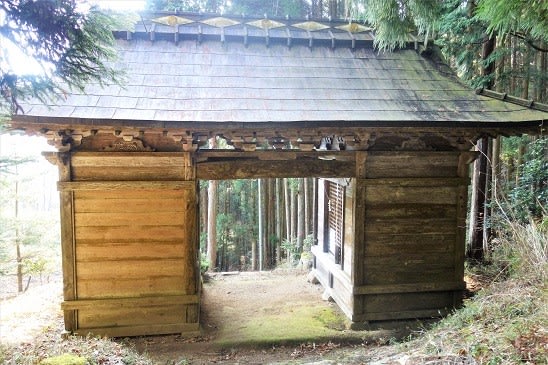

野口神社の山門

左右の社に祀られている、左大臣・右大臣は修復の為、春までお留守とのこと。(貼り紙から)

△宮山登山口

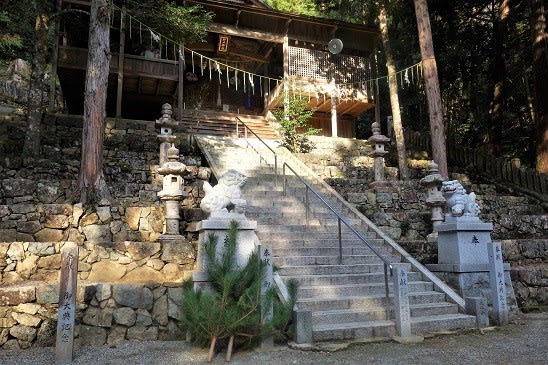

野口神社

お正月のお飾り用の松が準備されていました。

有志の方々が木を架けて作って下さった歩道のお陰で、

滑り落ちることなく歩けました。ありがたいです。

昔は瀬戸内海まで眺望出来た、という409m地点

今は木々が成長して遠望は叶いません・・

右:超急斜面で、左:準急斜面 という感じです。

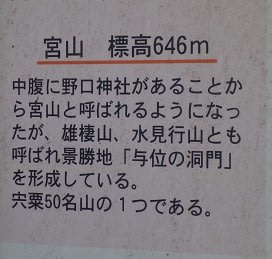

△宮山(山崎) 646m

△三等三角点

点名:神谷(こうだに)

標高:635.83m

伝説では、岩に馬の蹄(ひずめ)跡が残っているとのこと・・・

これかな?・・これ?と、馬蹄型の凹みを憶測したものの・・確固たるものは判らず。

金剛岩からは、△黒尾山、△行者山、△花咲山、・・アンテナの△暁晴山などが望めました。

金剛岩からさらに少し尾根を進んだ地点からは西方角に、

揖保川の流れと寝釈迦(△鶏籠山・△的場山・△亀山(たつの市))がうっすらと確認出来ました。

よいたい登山口へ向かって下山途中、林業の伐採切り開きがありました。

2年前に来た時、索道を付けて作業を行っていた場所でした。

近年、索道を設けて木を下す方法は珍しいそうです。

重機で作業道を作るやり方が主になってきているものの、ここの斜面はかなり急なので、

おそらく“索道”という手段を取ったのでは・・との推測。

下方は揖保川、遠くに山崎の街

△宮山 よいたい登山口へ無事、下山。

森林組合周辺案内看板より、宮山の説明文

(植物、樹木、他)

ムラサキシメジ?(キノコ図鑑から推測)

落ち葉の中に生えていた、太い柄のある薄紫色のキノコです。

食・毒・注意 の分け方から言うと、『注意』らしい。

「生で食べると胃腸系の中毒を起こす」と記述あり。

木の下に落ちていた、リスの巣

リスはキツツキの開けた穴を利用して巣を作ったり、この様に、

杉やヒノキの樹皮を細く剥いて巣を形成したりするそうです。

持ってみると、綿毛の様にふわふわでした。

ちなみに今朝、登山口付近でリスを見る機会に恵まれました。

アベマキ(ブナ科)

アベマキの樹皮のコルク層は、1.5cm成長するのに、10年かかるそうです。

(驚き!)

モミ(マツ科)の巨樹に出会う場所が下山途中あります。

フユイチゴ(バラ科)

よいたい登山口から、駐車地へ戻る道すがら、藪の中に赤い実が目立っていました。

食べると、甘酸っぱい味。

ビナンカズラ(美男葛)(マツブサ科)

☆昔、男性の整髪料として油を採った植物、とのことですが・・。

同じく、ビナンカズラ(実)

先ほどのイチゴよりも大ぶりな実の集合球です。

マユミ(ニシキギ科)か?ツルマサキ(ニシキギ科)?の赤い実が目に留まりました。

どちらでしょう・・? (駐車地付近)

→ゴンズイ(ミツバウツギ科)だそうです。

黒豆か?、鹿のフンか?、どちらでしょう・・? (登山道)

2017.12.19(火)

△宮山(宍粟市山崎)

行程:自宅=神戸三田IC=中国自動車道=山崎IC=宍粟市役所P=R29=野口神社手前の駐車地Pー

△宮山野口神社登山口ー野口神社ー分岐ー分岐ー△宮山ー金剛岩ー宮山東ピークーP459-P297-

△宮山よいたい登山口ー洞門ー山沿いの小径(R29号に平行)ー駐車地P

=宍粟市役所P~~=神戸三田IC=自宅

地図:宍粟50名山ルートマップ『41宮山』

1/25000地形図:『山崎』

メンバー:衣笠さん Wさん 私

☆宍粟55名山踏破を目指すW夫人、そして共通の山仲間である衣笠さんにも

参戦いただき、山崎の△宮山へ登りました。

宮山(山崎)の正規ルートは、標高から察する以上に歩き応えのある行程です。

今日は、宮山が50名山の一座に制定されるまでの、登山道開拓やルート策定の

お話を聞かせていただき、感慨深かったです。

宍粟市北部は雪空が覆っていましたが、南部はまずまずの天候。

元気なお二人のお陰で、楽しくも充実の宮山登山でした。

点名 △丸山(まるやま)に登りました。

△丸山は、△石金山に登る度、ずっと気になっていた可愛い小山です。

近付いてみると、横長でした。

大歳神社裏手から登りました。

丸山八十八か所巡りの石仏

石仏を囲む祠の造りは新旧?色々でした。

頂上まで、参道の様な道が続いていました。

△四等三角点

点名:丸山(まるやま)

標高:168.12m

石に付いていた苔は、ナガバチヂレゴケ?

今度はこちらから△石金山を見上げました。(山魂中央のピーク)

下方を流れる佐治川

稲荷の鳥居をくぐり、

福聚寺の前を通り、

大歳神社へ下山しました。

2017.12.17(日)

△丸山

△丸山

行程:小新屋観音P=大歳神社P-△丸山ー世賓稲荷大明神ー福聚寺ー大歳神社P=県道77号線=R176=自宅

1/25000地形図:『中村町』

☆△石金山から見える、小さな山にやっと登りました。

丸山の麓には、お寺、お稲荷さん、大歳神社と、小さいながら三つもの神社仏閣

が山を守るかの様に祀られていました。

境内のサザンカ

△石金山に登りました。

今月も小新屋観音から入山します。

急登では新しい虎ロープが各所で更新されていました。

陽だまりの尾根

頂上直下の岩に付いた苔は 「ナガバチヂレゴケ」の様です。(図鑑より)

△石金山 508m

△三等三角点

点名:石金山(いしかねやま)

標高:508.3m

眺望;南

眺望;西

今日は光る播磨灘までばっちり。

眺望;東

眺望;南東

眺望;北 △笠形山ーうっすら雪の付いた△千ヶ峰

存分に眺望をして・・

小新屋観音へ下山。

境内のさざんか

2017.12.17(日)

△石金山

△石金山

行程:自宅=R176=県道77号線=小新屋観音P-△石金山・・

1/25000地形図:『中村町』

☆今年最後の石金山登山はとても良いお天気でした。

一年間、人に会うことはめったにありませんでしたが、

素晴らしい眺望の山頂へ立つ為、そして

スタンプ(はんこ)を押す為、毎月登りに行きました。

月替わりで手作りのはんこを頂上へ置いて下さった

作者の方へお礼が述べたい所存です。

△石金山、また登りに行く日まで、さようなら!

△三国平(みくにだいら)、△長義山(なぎさん)でスノーシューハイクを楽しみました。

車をちくさスキー場に駐車し、県道72号線のここから出発。

△長義山 登山口を通過します。

峰越峠(みそぎとうげ)は兵庫県と岡山県の県境です。

△三国平登山口

積雪はまだ序の口。ラッセルもさほど厳しくありません。

90度右折の分岐

江浪峠

△三国平 江浪峠登山口

△三国平 1128m

親切な設備

△天児屋山方面へ1160mまで偵察に行ってみました。

再び△三国平まで戻り、

登りはラッセルで汗だくの急登も、下りは駆け下りであっという間。積雪の利点です!

*********

△長義山 登山口

まだススキが出ているので、登りはほぼ夏道のルートを行きました。

△長義山 1106m

△三等三角点

点名:森上

標高:1105.39m

“頂上にカメラ台”は、もはや標準装備!?

巧みな施工に感動です。

同じ道を下山。

(樹)

三国平にて 樹にびっしりと生えたキノコ

☆木肌が見えないくらい、まるで魚のウロコの様なキノコは一見の価値ありでした。

これは自然の芸術です!(・・・何という名のキノコでしょう?)

ナツツバキ(ツバキ科)

☆整備登山の時に見た、白い花を思い出しました。

2017.12.16(土)

△三国平(みくにだいら)・△長義山(なぎさん)

△三国平(みくにだいら)・△長義山(なぎさん)

行程:神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=県道53号=県道72号=ちくさ高原スキー場P

-峰越峠(みそぎとうげ)-△三国平ー峰越峠

-△長義山登山口ー△長義山ー△登山口ースキー場P

=県道72号線=R429=R29=山崎IC=(中国自動車道)=神戸三田IC

地図:宍粟50名山ルートマップ『12三国平』

1/25000地形図:『西河内』

メンバー:夫・自分

☆青空は望めなかったものの、今日は無風状態で登山には凌ぎ易い天候でした。

本格的な積雪期に比べればまだ序の口、笹もススキも出ている状態ですが・・

雪山歩きの楽しさは何にも代え難く・・・今日も幸せな山日和でした。

昨日(12/15)オープンのちくさ高原スキー場

滑降可能の斜面はまだ限られていますが、早速、朝から若いボーダー達が

訪れていました。

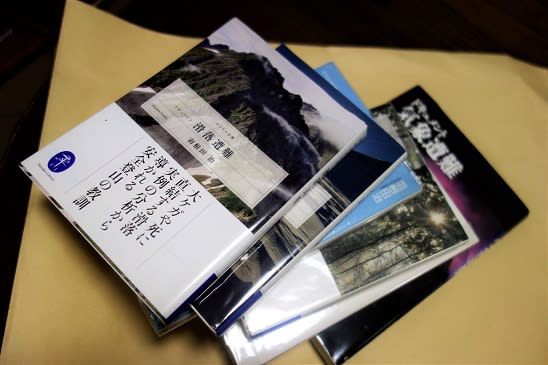

大掃除はまず、煩雑になっている本棚の整理から始めています。

趣味柄、本の嗜好は山岳関係や自然関係に偏っていますが、

中でも今年の夏に、立て続けに読んだ数冊の本を紹介します。

羽根田治 著書 “遭難もの”と呼んでいる数冊です。

『滑落遭難』 ヤマケイ文庫

『生還』 ヤマケイ文庫

『道迷い遭難』 ヤマケイ文庫

『単独行遭難』 ヤマケイ文庫

『山の遭難』 平凡社

『気象遭難』 山と渓谷社

☆「山岳遭難の本」というと、有名な登山家が海外遠征で・・・と

想像されるのが一般的もしれませんが、羽根田さんの書かれた遭難ものは、

低山や身近な山岳で起きた普通の登山者の遭難が取り上げられています。

当事者達から取材した痛烈なドキュメンタリーは、身につまされる事象が

多く、夢中で読みまくりました。

そして読後、思わずGPS(ガーミンの山岳モデル)を購入し、

アマチュア無線4級(無線機も)を取得しました。

遭難をしない為に、というより遭難してしまった時への強烈な心構えになった数冊でした。

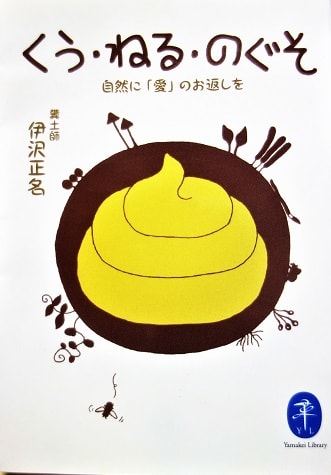

「くう・ねる・のぐそ」

著者:糞土師 伊沢正名

出版社:ヤマケイ文庫

☆山中における排泄は、食と共に除くことは出来ない生理現象です。

特に排便に関して、今まで疑問に思っていたことが多かったのですが、

この本を読んで共感したこと、解決したことがあまりに多く、

お陰様で山での排便ライフが清々しいものに変わりつつあります。

出会って良かった、と思える本でした。

△氷ノ山 三ノ丸までスノーシュー登山をしました。

最初は轍がありましたが、やがて無くなり・・・

途中から山スキー(単独者?)のトレースのみに。

坂の谷登山口トイレ舎

△氷ノ山坂の谷登山口

植林を経てブナ林に入る辺り

ネマガリダケが倒れて、スノーシューで難儀した辺り

雪の中でも“頑張りリョウブ!”

今日のお昼はここの避難小屋で取りました。

△氷ノ山 三ノ丸 1464m 登頂

展望台の上から望む△氷ノ山頂上

今日は残念ながら時間切れ。Uターンは無念ですが、

何と言っても50名山 標高No.1の山。満足です!

ここから望む宍粟の山々はみんな雪を被っていました。

さて、霧氷に見とれつつ・・スノーシューで下山。

駆け下ります!

観音大カツラ

雪を纏った観音さん、また来春までさようなら!

・・てんこ盛りのご飯が木にたくさん付いていたので、

一膳、いただきました。

再び坂の谷林道を戻ります。

やまめ茶屋に到着。

2017.12.10(日)

△氷ノ山 三ノ丸

△氷ノ山 三ノ丸

行程:(往復)神戸三田IC=(中国自動作動)=山崎IC=R29=国道から入ったすぐのコンテナ前のP駐車-坂の谷林道ー△氷ノ山坂の谷登山口ー△氷ノ山三ノ丸

1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』

メンバー:夫・自分

☆今年は去年(12/11)よりも雪が多く、林道からスノーシューを履きました。

この2日くらいで積もったのでしょうか、車の轍(わだち)は無く、

林道途中から唯一、山スキートレース(単独)があり、ラッセルが助けられました。

(その方には三ノ丸手前で出会い、ラッセルをお借りしたお礼を述べることが出来ました。)

存外の積雪で少々難儀し、氷ノ山頂上へは時間切れで行けませんでしたが、

今季初のスノーシュー登山を坂の谷林道から堪能出来たことに、とても満足しています。

(昔の山スキー坂の谷コース番号)

(苔)

ジャゴケ(ジャゴケ科)?

△奥山(三田市上本庄)に登りました。

朝起きると、家から見渡せる三田市の山々がどこも雪を被っていました。

近いところでは羽束山三山も・・

駒宇佐八幡宮から登り、鉄塔#33からの眺望

近隣の山々、三田市街、六甲方面まで望める、展望所です。

△奥山 580m

山頂でお昼休憩。

雪化粧の山はきれいなものの、木々の雪が融けて落ちて・・晴れていても雨の様な状況。

石柱の立派な境界標柱が埋まる尾根

初めて訪れた、奥山川(武庫川支流)のせせらぎには目からウロコでした。

大きな岩がたくさん点在しているのも不思議やら驚くやら・・

こんなに大きな滑(ナメ)があるとは・・

この山も台風の爪痕が所々にありました。

各地の山で、大きな木々が根こそぎ倒されているのを見かける度、威力を思い知らされます。

またいつか訪れたい渓谷でした。

砂防ダム上から

変化に富んだ楽しい周回山行でした。

(山で拾ったもの)

小さなリンゴの様な実がたくさん落ちていました。

家で割ってみると、ツバキの実の様ですが・・いずれも虫穴が開いていました。

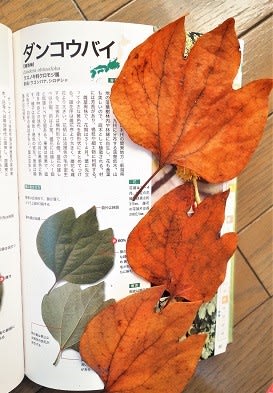

この形の落ち葉は何だろう??と家で樹木図鑑を見ると、

ダンコウバイ(クスノキ科)と解りました。

この頃、コケに興味があり、観察の為に一掴み持って帰りました。

廉価な携帯ルーペも買いました。

「苔」は種類が莫大に多く奥が深い様ですが、私は浅く鑑賞する程度です。

2017.12.9(土)

△奥山(三田市上本庄)

△奥山(三田市上本庄)

行程:自宅=R176=県道=駒宇佐八幡宮P-駒宇佐八幡宮ー鉄塔#33-△奥山ー奥山川ー砂防ダムーP=~往路に同じ~=自宅

1/25000地形図:『藍本』

メンバー:ヒマ隊6名

☆△奥山は以前に駒宇佐八幡宮からピストンで登りましたが、

今日はヒマ隊の皆さんと楽しい周回が出来てとても有意義でした。

はるばる遠方から来三下さったヒマ隊の皆さん、

いつも豊かな山行計画を立てて下さる隊長Iさんに感謝いたします。

******************

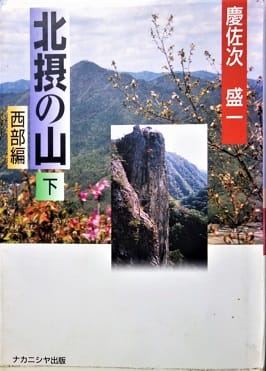

『北摂の山 西部編 下巻』に掲載の

( 奥 山 (上本庄の))は

いつか歩いてみたかった行程でした。

今般の山行はほぼ同じルートを辿っており、

併せて嬉しかったです。

たつの市新宮町の△田幸山(たこうさん)に登りました。

尾根沿いに掘ってある大きな溝は「かつての“木馬道(きんばみち)”では・・」

と教えていただきました。(赤い線の大きな溝)

三本松葉と大きな松ぼっくりはテーダ松でしょうか。

続く急登

斜度のきつい場所にはロープが渡してありました。

尾根沿いにNHKのケーブルが埋設されていました。

木馬道にしてもケーブルにしても、

急登での作業、さぞ大変だったことでしょう・・

△田幸山(たこうさん)

アンテナが林立した頂上でした。

△三等三角点

点名:西栗栖(にしくりす)

標高:447.98m

新

旧

頂上からの展望は△明神山や△七種山(なぐさやま)

下山路の藪道で大きな莢(さや)を付けていたトゲの木は

ジャケツイバラ(マメ科)

ジャケツのトゲ枝は秋も威力を衰えず・・

ズボンに引っ掛かりまくりました。

2017.12.5(火)

△田幸山(兵庫県たつの市新宮町)

△田幸山(兵庫県たつの市新宮町)

行程:神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=県道26号線=R179=道の駅しんぐう=栗町R179/来栖川沿いのパーキング(ローソン新宮栗町店国道挟んだ前のP)P

-△田幸山ー(周回ルート)-R179-P~~往路に同じ~~=神戸三田IC

地図:1/25000地形図:『三日月』

メンバー:ヒマ隊5名

☆久しぶりにヒマ隊に参加させていただき、新宮町のレアな山へ登りました。

山行の案内文に「激登り」とありましたが、文章に嘘無し。

今回も色々な発見が楽しい、ヒマ隊山行でした。

隊長さん、メンバーの皆さん、ありがとうございました。

421mピーク手前の展望地から見下ろした、麓の集落

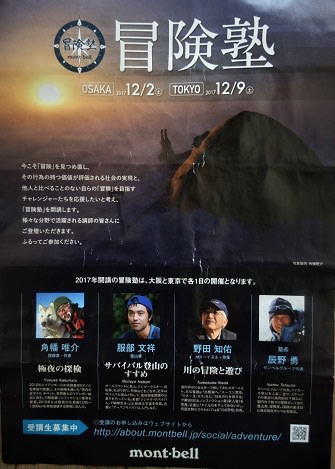

モンベル冒険塾(12/2 大阪会場)を受講しました。

昨年は所用と重なり欠席、二年ぶりの受講でした。

初めて受講した角幡氏の講義、「極地への探検」は、ダイナミックな映画を

観ているかの様に感じ、大変強い刺激を受けました。

楽しみにしていた服部氏の講義からは、いつも揺さぶられるかの勇気をいただきますが、

今般は服部さんの“人間味”を以前以上に感じ、新しい感慨を受けました。

そして今回の冒険塾、何と言っても私は野田知佑氏の講義に一番感動しました。

世界の川をくまなくカヌーで渡って来られた野田さんの功績、のみならず

人生経験、人間性の豊かさから湧き出るものでしょうか、素朴な一語一句の深さに

感激しました。またぜひお話をお聴きしたいです。

三名の講義、鼎談には、いずれも時間の経つのも忘れるほど引き込まれ、

長時間ながら充実の一日でした。

追記:過日になりますが、ほぼ日刊イトイ新聞に、

糸井氏と塾長である辰野氏との対談が掲載されました。

9日の冒険塾(東京会場)を受講される方など、

読まれておくと開講式のお話がより楽しめると思います。