久しぶりに、『The MALT’S』(右の茶色缶)を買ったので、

三種、飲み比べをしてみました。

やっぱり・・茶色缶のモルツが好みでした。

ただ、TheMALT’Sは大型店や酒屋さんにしか置いてなくて、

ちょっと残念です。

10月の森林塾(5回目)を受講しました。

*10月21日(木)

於:有馬富士公園

主催:キッピーフレンズ

☆今回は、「万葉植物をたずねる」というテーマで

公園内を観察をしながらお話を聴きました。

(※こちらの写真は万葉とは関係無い被写体ですが・・)

カシワ(ブナ科)の実を見ると、マカダミアナッツチョコを

連想します。

コブシ(モクレン科)の袋果からはじけた実。

一粒を引っ張ってみると、つつーっと糸で結ばれていました。

ぶらんとぶら下がることで鳥に運ばせる効果があるとのこと!

アカメガシワ(トウダイグサ科)の葉裏にびっしりと小さな毛虫が付いていました。

ドクガの幼虫とのことです。

☆今回の講師は、いつものIさんに加え、何とブイブイの森クラブの

先輩でもあるMさんでした!

今日は万葉集に登場する植物に絡めて植物・樹木をご案内いただきました。

古典の視点を持って、自然を観察することは初めてでしたが、

意外に楽しく、良い勉強になりました。

神姫観光氷ノ山ツアーに同行し、氷ノ山に登りました。

GPS軌跡(2回クリックで二段階拡大されます。)

2021.10.17(日)

行程:宍粟市役所駐車場(集合地)=R29=氷ノ山坂ノ谷登山口ー三ノ丸ー△氷ノ山ー大段ヶ平(おおだんがなる)=(横行林道)=宍粟市役所駐車場

1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』

メンバー:氷ノ山ツアーにご参加の方々15名・宍粟50名山ガイドクラブ

氷ノ山 坂ノ谷登山口

名所、熊の大杉にてYガイドのお話に耳を傾ける参加者

三ノ丸の休憩舎にてお昼休憩

△氷ノ山三ノ丸 1464m 到着

△氷ノ山 1509.8m 登頂。

△一等三角点

標高:1509.77m

点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)

☆雨天の頂上には我々のパーティ以外、誰も居らず。

小屋に駆け込み、風雨を凌いでひと休みしました。

冷たい雨に打たれながらの下山、皆さんは逞しくも元気で賑やかな

進軍でした。

☆終日、あいにくの天候でしたが、足並み揃った元気な参加者の方々の

お陰で、雨もまた楽し・・の登山になりました。

皆さん、風邪など引かれなかったでしょうか・・・

解散後、私は山崎の伊沢の里(温泉)へ。

ゆっくりとお湯に浸かり、今日一日を想い返しました。

イタヤカエデ

ウリハダカエデ

ブナ

コミネカエデ

コハウチワカエデ

ウワミズザクラ

マンサク

ツタウルシ

オガラバナ

(『紅葉ハンドブック』で判別・・・)

朝の散歩で写した植物です。(十月中旬)

ミゾソバ(タデ科)

☆川の近くに毎秋群生しており、薄いピンク色のつぼみが可愛く、つい毎秋撮っています。

イシミカワ(タデ科)

☆例の和名の由来図鑑によると、イシミカワの名の由来は諸説ある様です。

「薬草としての本種は石見川村(現、河内長野市)のものが良質だったから・・」の説

「石の様な実と皮だから・・・」の説 他。

アサガオ(ヒルガオ科)

☆ぽつんと一輪、爽やか水色でした。

タチバナモドキ(バラ科)の実

☆毎春、真っ白い花をたくさん付けているタチバナモドキ、

秋は真っ赤な実をたくさん実らせています。

コスモス(キク科)

☆種が飛んできたのか一輪だけ。以前は小群生がありましたが、淘汰されたのか・・

やはりセイタカアワダチソウには勝てない様です。

ジュズダマ(イネ科)

和名の由来辞典によると、「壺型の実を包む、硬い苞葉(ほうよう)を糸で

繋ぎ、数珠(じゅず)にした」とありました。

昔は食料として食べていた、とも。

マルバルコウ(ヒルガオ科)

毎秋、方々で群生しています。畑で群生すると害草扱いの

様ですが、マメアサガオ同様、花自体は可愛いと思います。

手持ちの野草図鑑、数冊にはいずれも掲載が無く、

「雑草図鑑」に載っていました。

ヤマメ茶屋から坂ノ谷登山口経由で氷ノ山へ登りました。

GPS軌跡(2度クリックでワイドに拡大されます。)

2021.10.9(土)

△氷ノ山

△氷ノ山

行程:(往復)神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=R29=氷ノ山登山口/ヤマメ茶屋=駐車地ー(坂ノ谷林道)ー坂ノ谷登山口ー△氷ノ山三ノ丸ー△氷ノ山山頂

1/25000地形図:『戸倉峠』『氷ノ山』

宍粟50名山ルートマップ:『1氷ノ山三ノ丸』

メンバー:夫・自分

先月はEバイクで登った道ですが、久しぶりに歩いてみると

忘れかけていた発見が色々とありました。

朝日差す早朝の林道

今日はお天気が良さそうです。

坂ノ谷登山口へと殿下登山口への分岐

坂ノ谷登山口

昨年、伐採作業が行われて作業道が付けられた部分は

土が固められ、登山道の誘導ロープもありました。

地面に・・チャワンタケのなかまでしょうか。

緩やかな登山道は息切れの心配も無く、おしゃべりも弾みます。

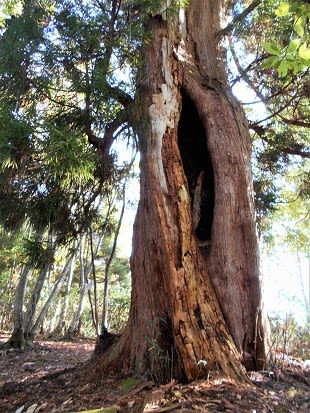

熊の大杉

観音大カツラ

大きな枝を伸ばすブナに、雪原の季節を思い出しました。

殿下登山道への分岐

氷ノ山若狭スキー場への分岐

ネマガリザサが海原の様です。この風景もあと数か月で雪原へ

変わると思うと、季節の変化に驚きます。

三ノ丸避難小屋

氷ノ山三ノ丸(宍粟50名山最高峰) 1464m 到着

今日は晴天で、山頂までくっきり眺められました。

展望櫓からは鳥取の海岸線も見えました。

山頂を目指します。

氷ノ山山頂のトイレ付休憩舎

ソーラー発電設置の為、作業用足場が組まれていました。

△氷ノ山 山頂避難小屋

☆小屋にて休憩。

△氷ノ山 1509.8m 登頂。

△一等三角点

標高:1509.77m

点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)

☆7月以来の山頂でした。

下山は往路を戻ります。

ツタウルシの葉が真っ赤に紅葉していました。

小さなキノコも

今日は我が5班の方々とすれ違う予定でした。

どこかで会えると解っていても、姿が見えたら嬉しいものです。

脳みそみたいなキノコ

顔みたいな模様の甲虫(こうちゅう)カミキリムシの仲間でしょうか。

名前を調べ中。

無事、坂ノ谷登山口へ下山し、再び林道をヤマメ茶屋へ歩きます。

檜皮葺を剥いだ跡でしょうか、『檜皮葺』について初めて知ったのも、この場所でした。

車や自転車で通るのもいいですが、歩くと見える風景もありますね・・

足元の幼虫や

林道途中、羊ヶ滝入口横の橋げたには「昭和三十七年十一月架」と

刻まれていました。

橋の名前はひらがなで「そのはし」

更に下の方に架かる橋は「砥潟橋」と刻まれ、

「昭和三十六年十二月架」と。約60年の歴史ある橋だと解りました。

駐車地も近く、今日の登山が終わります。

☆来週に控えた氷ノ山ツアーへの下見を担当班で行う日でしたが、

夕刻早めに帰宅する都合があり、今日は別行動をさせていただきました。

△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山(三田市)を周回縦走しました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2021.10.6(水)

△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山

△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山

行程:自宅=R176=駐車地ー大根谷林道ー作業道入口ー△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー△山王山ー作業道ー県道ー駐車地=自宅

1/25000地形図:『篠山』

メンバー:山友達4名+自分

☆一昨日と同じ行程を経て、峰ヶ畑まで登って来ました。

まずは今日の唯一三角点で。

△三等三角点

点名:峰ヶ畑

標高:659.72m

もちろん、オレンジ色の櫓へも。

足元には終わりかけのオミナエシ(スイカズラ科)

ウバメガシや灌木など、低い木々の自然林を辿ります。

次のピーク、△扶養ヶ岳へ到着。

ここでお昼休憩。

眺望の無い地味な頂上も、賑やか仲間と一緒なら、素敵な場所に思えます。

今日は皆の若い頃の話で盛り上がりました。

△山王山(さんのうざん)登頂。(石碑裏側)

お昼を食べた後は、アップダウンを経て△山王山(さんのうざん)へ。

ピークには石碑が建っています。

(石碑表側)

図根三角点も埋まっていました。

往路を戻る予定でしたが、ショートカットを思い付き、作業道を下りました。

☆地元の山仲間と母子(もうし)の山々を渡り歩きました。

峰ヶ畑以西の二座は地味なルートになりますが、

気の置けないメンバーと歩く道のりは終始笑いが絶えず、

今日も楽しい山行でした。

△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳(三田市)に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2021.10.4(月)

△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳

△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳

行程:自宅=R176=駐車地ー大根谷林道ー作業道入口ー△峰ヶ畑ー△扶養ヶ岳ー作業道ー作業道入口ー大根谷林道ー駐車地=自宅

1/25000地形図:『篠山』

メンバー:単独

ここの近くに車を停めて、大根谷林道(花とみのりの道)を南下して歩き出します。

△三等三角点

点名:峰ヶ畑

標高:659.72m

☆まずは三角点へ。

そして峰ヶ畑のランドマーク、オレンジの櫓へ。2020年元旦以来です。

(初日の出登山に数回来たことがある場所です。)

何と!この鉄塔の巡視に来られ方々が居られました。

この山で人に会うのは初めてで、びっくりでした。

対して先方は「どこから来たのですか!」と驚かれていました。

めったにない逢瀬、鉄塔についてお聞きしたいことはたくさんありましたが、

帰宅時間に制限があり、残念ながら挨拶を述べ、先を急ぎました。

扶養ヶ岳へ向かう途中、展望地からは近くの大野山(おおやさん:猪名川)や、

深山(みやま)、

そして大船山や宝塚の山々などが眺望出来ました。

とても大きなヌタ場

そして△扶養ヶ岳 660m 到着。

数年前以来の登頂です。

少し休憩して往路を戻ります。

復路は作業道を選んでショートカット。

簡易舗装や・・

砂利道もあったり。

アサギマダラも飛んでいたり・・・

沢の近くにはアケボノソウ(リンドウ科)が盛り。

立派なスラブ状の岩もあったり・・初めて歩いた作業道では発見が楽しかったです。

送電線鉄塔は青空をバックに素敵な感じでした。

☆久しぶりに峰ヶ畑~扶養ヶ岳を歩きました。

宍粟50名山ふれあい登山会に参加し、

△笠杉山に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

2021.10.3(日・登山の日)

△笠杉山

△笠杉山

行程:自宅=神戸三田IC=(中国自動車道)=山崎IC=宍粟市役所P=R29=上千町駐車地ーやけのごやーおおたわー△笠杉山ーやけのごやー駐車地=市役所P=山崎IC=(中国自動車道)=神戸三田IC=自宅

1/25000地形図:『神子畑』

宍粟50名山ルートマップ:『23笠杉山』

メンバー:参加者55名・宍粟50名山ガイドクラブ

上千町終点より林道を歩き、やけの小屋登山口から山道へ入山します。

笠杉山登山口

車道を横断し、横断された尾根の取付きより再び山道へ。

下方に基幹道を眺めながら

△笠杉山 1032m登頂!

ひとつの雲も無く、素晴らしい快晴!

△三等三角点

点名:藤尾峠

標高:1032.11m

笠杉山ヌシの居られる岩山

今日は大勢の人で賑やかなせいか、ヌシは顔を出しませんでした。

氷ノ山はばっちり眺望出来ました。

頂上周辺に多く植わっているコハクサンボク(エゴノキ科)

眺望を楽しみながらゆっくりお昼休憩を取り、尾根ルートで

やけの小屋を目指して下山。

おおたわ北登山口まで下りたところ。

基幹道を横断し、谷ルート登山道へ。

センブリ(リンドウ科)

アケボノソウ(リンドウ科)

☆約2年ぶりにふれあい登山会が開催されました。

多くの方々が集まり、懐かしい方々との再会も出来ました。

秋晴れの下、和気あいあいの楽しい登山会でした。

ブイブイの森にて除草作業中、笹の茎に「何これ?」

という生き物?を見つけました。

聞くと、毛虫に寄生した蜂の繭(まゆ)とのこと。

繭がお米粒にも見えます。思わず、「おべんと付けてどこ行くの♪」と

言いたくなりますが・・

帰宅して調べるに、笹や竹を食べる『タテカレハ蛾』の幼虫に

寄生した『コマユバチ』の繭(まゆ)と解りました。

生きた幼虫から養分を得ながら、寄生している様です。

後に、繭から成虫となった蜂が出てしまうと、

衰弱した幼虫はやがて死ぬそうです。

これはヨモギの虫こぶで、『ヨモギツボタマバエ』

という寄生バエの虫えいと解りました。