△笛石山(ふえいしやま)に登りました。

松ノ木公園 鮮やかなもみじの下、お地蔵様も穏やかな表情でした。

笛石山 掛橋登山口から入山。

ルート中、大きな倒木に今秋の台風の威力を感じました。

この時季でも苔類は瑞々しく美しく。:ヤマトフデゴケでしょうか?

ウリハダカエデの種(プロペラ付き):拡大写真

猫石

△笛石山 895m

△三等三角点

点名:笛石

標高:894.46m

松が植樹されていました。やがてお正月の門松みたいになるのでしょうか・・

河呂、岩野辺方面を望む

△三室山、△竹呂山の雄大な眺望

頂上より後山方面へ散歩を兼ねて歩き、標高970m地点で戻りました。

下山途中、おごしき山の“平成の大馬鹿門”標柱が遠望出来ました。

葉が落ちた尾根は見通しが良く、明るい雰囲気

暖かな気温の下、名残惜しく感じながら歩く下山路

板馬見渓谷の淵はいつ来ても、しばし見とれてしまう透明度です・・

→笛石山掛橋登山口へ下山。

2017.11.28(火)

△笛石山

△笛石山

行程:(往復)宍粟市役所=R29=R429=県道72号線=松ノ木公園P-笛石山掛橋登山口ー猫石ー△笛石山ー後山方面へ向かい970m地点から往路を戻る

地図:宍粟50名山ルートマップ『31笛石山』

1/25000地形図:『西河内』

メンバー:衣笠さん・Wさん・私

☆宍粟55名山踏破を目指すW夫人、そして山の大先輩であり、共通の山仲間でもある衣笠さんにも

参戦をお願いし、3人で楽しく笛石山へ登りました。

今日は意外にも暖かく、稜線でものんびりと大眺望を堪能出来ました。

元気者の3人にとっては、少々物足りない行程かな・・と思ったものの、

衣笠さんが、楽しく勉強になるお話をたくさんして下さり、Wさん共々、

充実&満足な山行の一日でした。

(念の為に携行した雪装備はまったく出番はありませんでした。)

(寄り道):宇野氏墓所(宍粟市指定文化財)

笛石山に関連する史跡を衣笠さんにご案内いただきました。

横の階段を登り、5つの供養碑にも参りました。

△古宝山(ふるほうやま)(宝塚市)へ登りました。

取り付きは、国土地理院 基準点成果等閲覧サービスの地形図より、

北側から山頂へ延びる、波線のルートを選びました。

手前コーンの位置へバイクを停め、入山。

△古宝山 459.4m

△三等三角点

点名:玉瀬(たませ)

標高:459.35m

☆波線のルートは藪漕ぎで不明瞭だったので、復路は西側に付いた明確なトレイルを辿りました。

途中の展望地から△古宝山を望む

往路より明確なトレイル

祠がありました。

山中の祠にはお賽銭を施すかどうか、いつも迷うところですが・・・

その時の気持ち次第で・・入れたり入れなかったり。

溜池に到着。

ここから車道へ下り立ちました。

2017.11.25(土)

△古宝山(宝塚市)

△古宝山(宝塚市)

行程:自宅=R176=北摂里山街道=県道68号線経由=取り付き付近のPー△古宝山ー西側の波線道ー標高点249地点に下山ーP=自宅

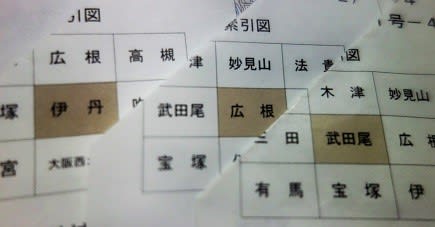

1/25000地形図:『武田尾』

☆一昨日、西谷の森公園から眺望した△古宝山が気になり、登りに行きました。

※「慶佐次 盛一著 『北摂の山々』 下巻」にも紹介されています。(別ルート)

標高点365の山(△古宝山より北側のピーク)

夕陽に紅葉の斜面がきれいでした。

△来日岳(豊岡市城崎町)に登りました。

登山における注意事項を読んでから、登山開始。

山中でよく見かけるやかん

おおかたが蓋(ふた)無しです。蓋付なら拾って帰りたいところですが・・・

草むらでたわわに実っていた、赤い実 (何の植物でしょうか・・)

食べてみたところ、想像以上に甘くて美味しかったです。

展望地から

悠々と流れる円山川(まるやまがわ)

雪が乗って来ました。

登山道には頂上まで小さな石仏が続きます。

顔が風化して無いもの、相当古いものもあります。

頂上付近は電波塔がいくつか立ち並んでいました。

△来日岳 567m 登頂

△一等三角点

点名:『来日山』(くるひざん)

標高:566.58m

はるかに広がる日本海の眺め

豊岡市と蛇行する円山川

下山はアンテナ管理道(車道)に沿った山道+車道を歩きます。

頂上付近は日本海からのみぞれ交じりの風が寒く、休憩も出来ませんでしたが、

下りて来ると、穏やかな天候に・・

大師山へ到着

城崎ロープウェイ

今回は乗らずに歩きで下山。

2017.11.24(金)

△来日岳(くるひだけ)

△来日岳(くるひだけ)

行程:三田市=(舞鶴若狭自動車道)=(北近畿豊岡自動車道(無料区間)/春日和田山道路 )=JR城崎駅前Pー県道3号線ー(工事中に付きう回路)ー来日(くるひ)登山口

-△来日岳ーもみじ平ー大師山ーロープウェイ駅ー温泉寺ー城崎温泉街ー駅前P=(往路に同じ)=三田市

地図:国土地理院地形図ダウンロード

☆来日岳はかねてから登りたかった山ですが、11月号の『岳人』の特集記事に

誘われ、思い立って出かけました。

山からの眺望は冬の日本海、円山川、但馬の山々がジオラマの様で、

想像していた以上に素敵な山でした。また訪れたいです。

2017『岳人』11月号 特集 紅葉の山と温泉 より

宝塚西谷の森公園へ行きました。

東の谷管理棟(公園の活動拠点)

今日は娘と二人。少し寒いけれど、気持ちの良いお天気。

馬の背(岩の尾根) △紅山や△明神山のスラブに似た、赤みのある岩盤です。

岩場からの眺望 中ほどのピークは△古宝山(ふるほうやま)

展望台 公園の中で一番展望の良い所です。(標高約350m)

大原野、鏡野、三田市内、神戸市北区、大峰山、六甲山系などが見渡せます。

展望台から△羽束山(はつかさん)

△布見竜王山の基準点

2017.11.23(木)

宝塚西谷の森公園へ

宝塚西谷の森公園へ

行程:東の谷管理棟ー東の東屋ー馬の背ー展望台ー△布見竜王山ー東の尾根道ー管理棟

1/25000地形図:「武田尾」

宝塚西谷の森公園 案内マップ

☆久しぶりに西谷の森公園へ遊びに行きました。

△イタリ山から△石金山を縦走しました。

イタリ山登頂。

今回も取り付き(登山口)から間違って、ロスタイムを経ての登頂でした。

△イタリ山 273.8m

△三等三角点

点名:至山(いたりやま)

標高:273.59m

ここの通信施設はもう使われていないのでしょうか‥アンテナに蔦が絡まっていました。

最初のドコモアンテナからの眺望

ここの尾根は鉄塔管理道の為か、いつも整備されている様子です。

ハイウェイ階段

田高坂のお地蔵さん

ここの峠はかつて、丹波市側と西脇市側を繋ぐジャンクションピークだった様ですね。

ルート中唯一の岩場

頂上直下から丹南町方面を眺望

△石金山 508m登頂

△三等三角点

点名:石金山(いしかねやま)

標高:508.3m

☆今月も無事に石金山に登りに来られました。

今日は友人chiyomiさんと一緒の登頂です。

夕陽差す、360度の冴え渡る眺望・・

この一年間の石金山通いで一番思い出に残る登頂になりました。

2017.11.21(火)

△イタリ山ー△石金山縦走

行程:三田市=県道141号線=R175=小新屋観音P(車デポ)=さんなん仁王駅であい公園P

-△イタリ山取り付きー△イタリ山ー田高坂峠ー岩場ー小新屋観音分岐

ー△石金山ー分岐ー小新屋観音P=であい公園P=県道77号線=R176=三田市

1/25000地形図:『谷川』『中村町』

メンバー:chiyomiさん・私

☆山の先輩であり、人生の先輩であり、お友達でもある、chiyomiさんと初めての山行が実現しました。

行程(ルート)には満足したものの、二人のおしゃべり量にはちょっと足りない行程だったかもしれません。

これに懲りず、どうかまたご一緒していただける日が来ます様に。

△中山ー△大峰山間を縦走しました。(阪急山本駅起点ーJR武田尾駅終点)

最明寺滝

△四等三角点

点名:平井(ひらい)

標高:231.76m

ルート中は終始、阪神間の街の眺望が得られます。

霞んでいなければ、大阪やハルカスも望めるはず。

△四等三角点

点名:最明寺(さいみょうじ)

標高:361.56m

山肌が紅葉で彩られていました。

三日月岩からの眺望

上空から見ると、この場所が三日月の形に見えることから名付いたそうです。

ここは下に長尾山トンネルが通っているのですね・・。

△中山 478m 登頂

△三等三角点

点名:中山(なかやま)

標高:478.03m

兵庫自然歩道(近畿自然歩道)を経て県道33号線へ下り、車道を渡ってすぐの取り付きから

△大峰山へ向かいます。

自然林の尾根を辿って行きます。

今日のルートには馬の鞍(やせ尾根風)の様な登山道が多かったです。

つやつやしたツルリンドウの実

軸の細いキノコ

そういえば、山中で排泄(排便)を埋める時、「きのこや菌、分解を頼むぞっ!」と、

ついお願いしてしまいます。

△大峰山 552.3m 登頂

△三等三角点

点名:大峯山(おおみねさん)

標高:552.29m

紅葉の山々 (武田尾の橋を望む)

山の上から見ると武田尾の谷がいかに深いかを実感します。

武田尾の紅葉 数年前も見た、鮮やかな風景が思い起こされました。

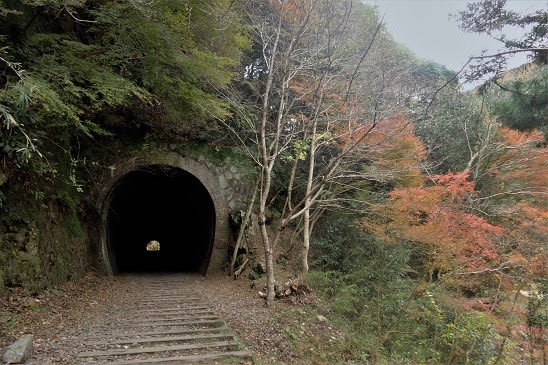

枕木の道を歩き、二つのトンネルをくぐって今日の山登りは終わりました。

2017.11.20(月)

△中山ー△大峰山(ともに宝塚市)

△中山ー△大峰山(ともに宝塚市)

行程:阪急山本駅ー最明寺滝ー岩場ー三日月岩ー△中山ー県道33号線ー△大峰山ー周遊路ー桜の園ー福知山線廃線道(枕木の道)-JR武田尾駅

地図:昭文社 山と高原地図『北摂・京都西山』

1/25000地形図

メンバー:W夫人・私

☆久しぶりに中山連山、大峰山域を通して縦走しました。

滝に始まり、渓谷に終わる充実の行程でしたが、

ルート中はどこも紅葉が盛りで、今日も秋満喫の山行を

楽しめました。

Wさんとの山行も、もう何回重ねたでしょうか・・・

女同士、気兼ね無い山旅はおしゃべりいっぱいで楽しいもの。

この歳で良い山友達が出来たことを幸せに思います。

どうぞ、これからもよろしくお願いいたします。

△三国ヶ嶽(三田市最高峰)に登りました。

△三国ヶ嶽

△三等三角点

点名:天上畑(てんじょうばた)

標高:697.67m

市堺尾根を少し南下すると、展望の良い岩場からは△大船山(おおふなさん)の雄姿

猪名川方面には△大野山頂上の天文ドーム、△深山頂上の雨量観測所の建物

も眺望出来ました。

復路も同じルートを辿りました。

(植物他)

緑の苔;コスギゴケ(スギゴケ科)?

苔:ヤマトフデゴケ(シッポゴケ科)?

苔:?

苔:ヒノキゴケ(ヒノキゴケ科)?

小動物のフン(リス?テン?)

・・無臭でした。

碍子(がいし)

(土の中に半分埋まっていたのものを持ち帰り、自宅で洗いました。)

2017.11.19(日)

△三国ヶ嶽(三田市)

△三国ヶ嶽(三田市)

行程:自宅=R176経由=登山口P-△三国ヶ嶽ーP=自宅

1/25000地形図:『福住』

☆久しぶりに△三国ヶ嶽へ登りました。

展望岩場からは山々の紅葉が見渡せ、

手軽ですが気持ちの良い山登りが出来ました。

*****************************

(碍子の使い途)

卓上でコショウに見せかけたり・・

不安定な楊枝入れなど・・

△南山(宍粟市)に登りました。 [登山会下見]

△南山宇原登山口

☆最近は高級長靴が流行りの兆し・・・

宇原登山口のお地蔵さんに入山のご挨拶

目と目張りがあるだけで妙に人間的な表情・・

心なしか次男に似ている。

△南山 431m

△三等三角点

点名:挟戸(せばと)

標高:430.96m

登山道いっぱいに造られたヌタ場

展望の丘

あいにくの霧で、揖保川の流れと寝釈迦の風景は叶いませんでした。

ガゼボ

ソヨゴ(モチノキ科)

植林をつづら折れに下山

下山口では真っ赤なもみじが迎えてくれました。

もみじ並木 来週の登山会まで紅葉が持ちます様に・・・

右手に古墳群、左手にはこのような廃トイレ?の建物もありました。

2017.1118(土)

△南山

△南山

行程:国見の森公園=県道80号線=△南山宇原登山口ー△南山ー展望の丘ー東屋ー上笹一区自治会館P-県道432号線=国見の森公園

1/25000地形図:『安志』

地図:宍粟50名山ルートマップ:「南山」

メンバー:宍粟50名山ガイドクラブ

☆来週26日(日)に行われる、登山会に備えて、下見・整備登山を行いました。

朝はそぼ降っていた雨もすぐに止み、以降は薄く霧の立ち込める天候でした。

よって展望には残念でしたが、濡れた山中の趣も晩秋らしく、

下山地の鮮やかな紅葉にも癒され、良い山行に終わりました。

母子(もうし)大池を周回しました。(反時計回り)

朝陽差す小径は落ち葉で柔らかく歩きやすいです。

水鏡 ;勝合谷池

水鏡

紅葉

ラクウショウ(スギ科)まで戻りました。

(植物他)

苔:オオミズゴケ(ミズゴケ科)?

苔:トヤマシノブゴケ(シノブゴケ科)?

苔:ヤマトフデゴケ(シッポゴケ科)?

タカノツメ(ウコギ科)の黄葉

茶碗(欠け)

ラクウショウ(スギ科)の実

2017.11.17(金)

母子大池周回

母子大池周回

行程:自宅=母子大池休憩舎Pー(反時計回り)―休憩舎P=自宅

1/25,000地形図:『篠山』

☆周回したのは積雪の折以来でしょうか・・

いつ来ても静かな母子大池はさらに秋が深まっていました。

もみじ山の紅葉は実に華やかでしたが、

今日もなかなか美しい風景に出会えました。

宍粟市 最上山(さいじょうさん)もみじ山へ紅葉狩りに行きました。

前を見ても

上を見ても

横を見ても・・

遠くを見ても・・

夜のライトアップもさぞきれいでしょうね・・

2017.11.16(木)

宍粟市最上山もみじ山へ紅葉狩り

宍粟市最上山もみじ山へ紅葉狩り

☆今年も母と共に恒例のもみじ遊山へやって来ました。

冷たい風が時折吹くものの、燃える様に広がる綾錦に圧倒されながら、

至福の時間を過ごしました。

少しづつ脚力が弱くなりつつある老母ですが、何度も「来て良かった・・」と喜び、

満足していた様子。

来年も元気な母と来られることを願いつつ、もみじ山を後にしました。 11/18(土)19(日)は“最上山もみじ祭り”が催されます。

11/18(土)19(日)は“最上山もみじ祭り”が催されます。

△峰ヶ畑へ登りました。

山頂の鉄塔跡(鉄塔基礎だけ残っている)

基部だけも大きいので、さぞ巨大な電波塔だったのでしょう。

松の木の間から△千丈寺山がかろうじて眺望出来ました。

△三等三角点

点名:峰ヶ畑

標高:659.72m

作業道

大根川のせせらぎ

2017.11.14(火)

△峯ヶ畑

△峯ヶ畑

行程:(往復)自宅=R176経由=大根林道入口ー大根林道ー峯ヶ畑

1/25000地形図:『藍本』

☆久しぶりに登りに行きました。

今日は△峯ヶ畑から家が見えるだろうか、と期待しましたが、霞んでいて遠望は

利きませんでした。

頂上付近の松が茂り、行く毎に眺望が遮られて来ていますが、大根林道も含め、好きな場所です。

大根林道

ぶん廻しコースを巡り、初冠雪の△氷ノ山へ登りました。

(東尾根から)

連理の木

葉を落としたブナ林の明るい尾根

千本杉の辺りから雪が乗り出しました。

頂上周辺は冬桜(霧氷)が満開でした。

それでも、鉢伏山方面はまだ紅葉の装い(氷ノ山頂上から)

△氷ノ山1509.8m

△一等三角点

標高:1509.77m

点名:「氷ノ山」(ひょうのやま)

☆朝の頂上避難小屋にはさすがに誰もいませんでした。

食感もサクサクの “えびのしっぽ”

砂糖を被った様な、頂上周辺 ;甑岩(こしきいわ)、ピークの頂上避難小屋

報道のヘリコプターでしょうか、さかんに上空を旋回していました。

頭上近距離に来た時、手を振りました。

氷ノ山越避難小屋まで下りると、もう雪は無く晩秋の趣

山スキーのコースプレートは氷ノ山では多く見かけます。

「ぶん廻しコース」「サンヨーテレビ」

△三等三角点

点名:大久保(おおくぼ)

標高:1171.62m

☆ホードー杉入口の分岐標識のすぐ近くにありました。

ホードー杉へ向かうとブナの巨樹が多く見られました。

ホードー杉 ;以下は、ホードー杉 説明版の解説です。

『スギは普通、植林樹として用いられるが、この木は天然スギで、標高1150mの場所に自生する。

樹高18m、幹回り11.6m、枝張りは東西18.3m、南北16mにわたり、

樹齢約500年を経た大木であるが、樹勢は現在も旺盛である。(中略)

幹は地上約2mの所から4分岐し、樹高は低いが樹形が全体的に広がり、風格がある。

ホードー杉の呼び名はこの地方の方言である「ホードェー」(特に大きいの意)

という言葉に由来している。』(兵庫県教育委員会)

付近に点在していたブナの巨樹に、丸いコブがたくさん付いたものがありましたが、

あのコブは何に寄るものでしょう・・

△鉢伏山へのルートや先週登った場所の全体像が俯瞰出来ました。

わずか一週間でススキの穂はほぼ無くなっていました。

紅葉然り、ススキ然り、見頃というのはあっという間に過ぎてしまうものですね。

氷ノ山国際スキー場のゲレンデを登って、駐車地へ戻りました。

2017.11.12(日)

△氷ノ山 (ぶん廻しコース)

△氷ノ山 (ぶん廻しコース)

行程:行程(往復):三田西IC=(舞鶴若狭自動車道)=(北近畿豊岡自動車道)=R9=県道87号線=福定親水公園=氷ノ山国際スキー場Pー東尾根登山口

-一の谷休憩所ー神大ヒュッテー△氷ノ山ーコシキ岩ー氷ノ山越避難小屋ー布滝頭ー太平頭避難小屋ーホードー杉ー1019m鞍部ー鉢伏バス停―奈良尾ー氷ノ山国際スキー場ゲレンデ(リフト下ルート)-駐車地P

1/25000地形図:『氷ノ山』

昭文社 山と高原地図:『氷ノ山』

メンバー:夫・自分

☆思わぬ氷ノ山の初冠雪、霧氷を見られ、冬到来を実感しました。

いつもと違うルートを歩きましたが、同じ山域とはいえ、場所が変わるだけで

植生などが微妙に異なることを感じました。

ときに過日、山の先輩、衣笠さんより『兵庫県・花の歴史探訪 橋本光政 著』

という本をお借りしました。氷ノ山の自然、歴史についての文献が詳しく

掲載されており、大変、勉強になった書籍でしたが、

今日も本の内容を思い出すことがあり、あらためて感慨深かったです。

*****************************

〈拾ったもの〉

最後、ゲレンデ脇の藪を登っていると、真っ黒に熟した卵大の実がたくさん落ちていました。

手で潰すと中から出て来たのはこれ。クルミの実だったのですね。

これも最後のゲレンデで。土の中に半分埋まっていたのは馬キャラクターの貯金箱。

下に「JAたじま」と印字されていました。

なぜか片側が焦げて融けています。

☆当方で少しの間、保管しております、心当たりの方はおっしゃって下さい。

朝の散歩を兼ねて△有馬富士へ登りました。

△四等三角点

点名:有馬富士

標高:373.93m

福島大池を眺望

芝生広場のモミジ

2017.11.10(金)

△有馬富士

△有馬富士

行程:(往復)自宅ー(有馬富士公園線)ー有馬富士公園ーわんぱく砦ー△有馬富士

☆朝から山に登ると一日が気持ちよく過ごせそうです。

今度は山頂で朝ご飯を食べようと思います。

小野公園にラクウショウ(スギ科)の紅葉を見に行きました。

2017.11.9(木)

小野公園へ散歩

小野公園へ散歩

☆市内は水辺の公園でラクウショウを多く見かけます。

新緑も良いですが、派手な紅葉が遠くからでも目を引きます。

二度の台風でだいぶ枝が落ち、例年よりも疎な感じではあるものの、

夕陽に照らされた様子はやはり好きな風景でした。

ガマの穂(ガマ科)

△白髪岳から△松尾山を周回縦走しました。

△白髪岳 住山登山口

途中の展望地から西側の眺望 近隣の虚空蔵山、西光寺山・・他、

霞んでいなかったら、播州の山々が更に奥まで見渡せることでしょう。

頂上直下は岩場で、ロープやクサリが渡してあります。白い岩稜が「白髪岳」の由来?

△白髪岳 721.8m

△三等三角点

点名:白髪岳(しらがみだけ)

標高:721.50m

☆360度の好展望地。

対峙する△松尾山、紅葉の装い

白髪岳ー松尾山間は尾根伝いにトレイルが付いています。

秋は木々の葉が落ちて明るく感じます・・・

△松尾山 685m

城址でもあったのですね。

住山方面へ下山。

途中、杉の植林斜面でチェーンソーの音。

林業の方々が伐採作業をしていました。

切ったばかりの杉はみな、断面がこの様に空洞化していました。

木の病気?虫?原因は何でしょうか・・

卵搭群

前に来た時も不思議に思いましたが、何故この様な卵型の墓石なのでしょう・・・

無事、周回して下山。

左に行くと白髪岳、右に行くと松尾山の登山口へ向かう分岐です。

2017.11.7(火)

△白髪岳ー△松尾山 周回

△白髪岳ー△松尾山 周回

行程:自宅=県道141=R372=住山登山口Pー△白髪岳ー△松尾山ー登山口

=R372=R176=自宅

1/25000地形図:『篠山』

☆9年振りに△白髪岳へ登りました。(もはや9年経っていたとは・・。)

ウリハダカエデの鮮やかな赤色やタカノツメの黄葉がが明るさを添えて、

この山も秋たけなわを迎えていました。

今日は白髪岳から下りて来る単独行者2名に出会いました。

チャノキ(ツバキ科)の花

下山地のお茶畑では花が満開を迎えていました。