△加茂金毘羅山に登りました。

登山口

以前、すずめのお宿があった場所は広場に。

ヤブ蚊やブヨはまだ居なかったです。

ふと左側を見ると、大きな一枚岩がありました。今まで全く気付かなかったとは。

ステンレスの鳥居が見えたら

加茂金毘羅宮

△三等三角点

点名:『加茂』(かも)

標高:356.4m

先の岩場、展望地から。東側

南側

ここへ来ると決まって思い出すのは

「北摂の山」慶佐次 盛一著 に紹介された「加茂金毘羅山」の一文章です。

『・・・三田市街を望む彼方には、長い尾を引く六甲山や大峰山、中山連峰、五月山連山が霞んで見える。目の前には城ケ岡・・・

正直言って、四百㍍にも満たない山頂からこれだけの広闊な展望が得られるとは思わなかった。・・』

一息付いて戻ります。

すずめのお宿跡、後方の祠

☆家屋跡に落ちていたもの。

2019.6.25(火)

△加茂金毘羅山

△加茂金毘羅山

行程:(往復)自宅=R176=加茂金毘羅山登山口ー加茂金毘羅宮ー三角点ー展望岩

1/25000地形図:『藍本』

メンバー:単独

☆ここの山へ初めて行ったのは、10年以上前だったと思います。

昔、入口にはこの山の所有者?か、おばさんが住んでおられ、

登りに来る人に声をかけてくれていました。

「金毘羅山へお参り?犬を山に放しているけれど、大人しい犬だから大丈夫。」

と言われたことを今も覚えています。

取り付きには明瞭な看板、太陽光施設も出来、様子は変わりましたが、

時々ふらっと訪れる里山です。

△夏栗山と△黒頭峰に登りました。(丹波篠山市)

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

R176を北上し、高蔵寺(こうぞうじ)というお寺へ到着。

駐車場に車を停め、お寺の建物の横を通って入山しました。

鐘楼

△夏栗山 展望台

登ってみますと、木々が茂って眺望はわずかしか望めませんでした。

山名に準じ、頂上は栗の木が多いです。

再び往路を分岐まで戻り、△黒頭峰(くろずほう)へ向かいました。

途中のルートは明瞭で、馬蹄型の土塁の様な道もありました。

三叉路分岐

△黒頭峰(くろずほう) 620.6m 登頂

△二等三角点

点名:『黒頭山』(くろずやま)

標高:620.34m

☆丹波篠山市と丹波市の境界なのですね。

北側は部分的に木が伐採され、窓状に開いた隙間から眺望が得られました。

切り立った岩峰を纏っている山は、△三尾山でしょうか。

一息ついて再び高蔵寺へ下山。

高蔵寺山門にて振り返ると、△黒頭峰が見えました。

(植物)

オオバクサフジ(マメ科)

オオバクサフジ 葉

ツルアリドオシ(アカネ科)

杉の林床で、あちらこちらに泡が見られますが、これは何でしょうか。

一見、誰かが唾を吐いた様な。泡をぬぐってみても何もありません。

ミヤコグサ(マメ科)

ノギラン(キンコウカ科)の花の終わったものが斜面に多数ありました。

先日、△有馬富士で見かけた「ノギラン??」

の不明が解りました。

あれはやはりノギランでした。花穂が散った状態だった様です。

アジザイ(アジサイ科)

☆高蔵寺の境内はアジサイが盛りを迎えており、色とりどりの大輪がきれいでした。

ヤマホタルブクロ(キキョウ科)

ウツボグサ(シソ科)

ササユリ(ユリ科)

2019.6.24(月)

△夏栗山ー△黒頭峰(丹波篠山市)

△夏栗山ー△黒頭峰(丹波篠山市)

行程:自宅=R176経由=高蔵寺/P-△夏栗山ー分岐ー△黒頭峰ー分岐ー高蔵寺P=R176=自宅

1/25000地形図:『宮田』

地図:篠山市登山マップ

メンバー:単独

☆好天に誘われ、篠山の山へ向かいました。

梅雨入り宣言もまだ、というのに空はすでに初夏の様でした。

宍粟50名山ふれあい登山会に参加し、△高峰(たかみね)へ登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

草木側「高峰」登山口

急登を進むと、岩塊が現れます。急斜面ほど大岩群を見かけることが多いですが、

よくぞ転がらないものだなあ・・といつも感心します。

△高峰(たかみね)845m 登頂

△三等三角点

点名:『高峰』(たかみね)

標高:844.66m

☆昨年の10月以来の高峰です。

本日は昨年の逆方向から登って来たので、違う趣きでした。

頂上一帯に90人以上の人々が所狭しと場所を取り、お昼ご飯を食べました。

△四等三角点

点名:『受信塔』

標高:613.53m

☆ルートから脇道に入り、三角点に寄りました。

下山はひたすら下るだけ。

作業道を歩いてバスの待つ旧サンパティオ駐車場まで歩きました。

(植物、他)

ママコナ(ゴマノハグサ科)

ヤマビル

ハグルマエダシャクの幼虫

ヒトクチダケ

ヒトクチダケの中は虫の巣になっていることが多いです。

下は何かのサナギ

トウゴクシソバタツナミソウ(シソ科)

イチヤクソウ(ツツジ科)

☆お花がぼやけてしまい、済みません。

2019.6.23(日)

△高峰(たかみね)

△高峰(たかみね)

行程:宍粟市役所(集合地)=△高峰登山口(草木側)-△高峰ーNHK電波塔ー△四等三角点『電波塔』-作業道ー旧サンパティオ駐車場=宍粟市役所

1/25000地形図:『神子畑』『音水湖』

ルートマップ:宍粟50名山ルートマップ『34高峰』

メンバー:ふれあい登山会にご参加の方々、宍粟市観光協会、宍粟50名山ガイドクラブ

☆ご参加の方々の中には、ヤマビルを見るのが初めて、という方々もおられた様です。

ここ数年、ヤマビルに関して自分なりに興味が湧き、観察をしています。

以下は、ヤマビルを研究している学者の方からお聞きしたお話です。

不快虫とはいえ、敵ながら面白い生態には感慨深いものがありましたので、ご紹介します。

『ヤマビルは人にとっては害がありますが、自然はヤマビルを

含めたものであると思っています。

ヤマビルは昔は山奥で野生動物を吸血源とし、ひっそりと生きていました。

環境の変化によってヤマビルと人との距離が近くなってしまったのです。

ヤマビルは非常に効率の悪い生物です。満腹になるまでに一時間もかかります。

野生動物にくっていていればのんびり吸血できますが、人間の靴下の中で見つか

らずに一時間も吸血し、そのあと、靴下から出て自然に戻れる可能性もだいぶ低

いのでは?と思うと少し可哀そうな気もします。ヤマビルが人の血液だけで産卵

できる可能性も実は低いのです。

私は自分の腕にくっつけて吸血させたことがありますが(真似しないでくださいね)、

これまで全て血反吐を吐いて死にました。

私の中の何かが悪いのか?とも思いましたが、ヤマビルとヒトとの歴史はまだ浅

いのかなとも思います。

・・・続く』

高峰登山の記録からヤマビルの話が濃くなってしまいましたが、

夏季はヤマビルの観察に登りに行くのも良いかもしれません。

もちろん、四季を通して色々な趣向を感じることが大切でしょう。

先に行われる登山会の下見で△三国平に登りました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

△三国平登山口(峰越峠側)

「コースの中ほどで、思わず足を止めてしまうくらい大きなブナに出会う。

どっしりと構えた大幹から空いっぱいに張り出した枝は、

心奪う力がある。・・・・」・・・宍粟50名山ガイドブック『三国平』より抜粋

ブナは森のダム、と言われるほど大事な樹木なのだそうです。

江浪峠(えなみとうげ)のお地蔵さん

△三国峠登山口(江浪峠側)

△三国峠 1128m

☆『三国平は三県の分岐と同時に、兵庫県・千種川源流天児屋川、岡山県・吉井川源流吉野川、鳥取県・千代川源流江浪谷川の源流起点でもある。・・』

(ガイドブックより)

あらためて地形図上で川筋を辿ってみると、水源の交わる場所が分かり、ルート上でもこの辺り・・と確認をしました。

源流碑モニュメント

(植物他)

ツクバネソウ(ユリ科)

ホソバトウゲシバ(ヒカゲノカズラ科)

ギンリョウソウ(ツツジ科)

コケ

サワフタギ(ハイノキ科)実が薄紫色に変わる所でした。

ナツツバキ(ツバキ科)のつぼみ

ナツツバキ(ツバキ科)の幹

☆三国平周辺はナツツバキが多く見られました。

??

タニギキョウ(キキョウ科)

ホオ(モクレン科)の葉

☆トチの葉も大きく、ホオと似ていますが、

見分け方ポイントを教えていただきました。

ホオ・・・全縁で葉柄がある

トチ・・・鋸歯があり、葉柄が無い

2019.6.18(火)

△三国平(宍粟市)

△三国平(宍粟市)

行程:国見の森公園=R29=R429=県道72号線=峰越峠(みそぎとうげ)ー峰越峠側登山口ー江浪峠ー江浪峠側登山口ー△三国平ー源流碑(モニュメント)-江浪峠ー展望地ー峰越峠=~~往路に同じ~~=国見の森公園

1/25000地形図:『西河内』

ルートマップ:宍粟50名山ルートマップ『12三国平』

メンバー:宍粟50名山ガイドクラブ

☆宍粟50名山ガイドクラブ 女性限定ハイキング(2回目)「三国平」に先立ち、

下見を行いました。ルート中、荒れや倒木などは皆無で、見廻りも滞りなく出来ました。

あとは当日の天候を祈るばかりです。

△八ヶ尾山(丹波篠山市)に登りました。(筱見四十八滝から周回縦走)

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

筱見四十八滝 の案内板

☆ここから滝巡りをしながら、縦走尾根を目指します。

手洗いの滝

シャレ滝

滝巡りが終わると、数か所のクサリ場を乗り越えました。

標識の乏しいルートで、頼りになるテープはありがたかったです。

自然林では木漏れ日がきれいでした。

ですが・・稜線の展望地からはあいにくの曇天。

小さなアップダウンを経て、ここへ着くと目の前に八ヶ尾山の影が見えました。

△八ヶ尾山

☆本来、好展望の頂上のはずが、ガスで視界ゼロでした。残念。

△三等三角点

点名:『大芋』(おくも)

標高:677.46m

☆標石の上部が欠けて痛々しい状態でした。

ここから正規ルートへ下山するとあっけない為、さらに稜線を進み、

地図の波線を目指して谷筋を辿って下山しました。

集落へ下山。荒れたルートだったのでほっとしました。

(この時はまた山越えが待っているとは知らず・・)

谷筋から民家のある集落へ下り、さらに林道を歩いて弁天池方面へ。

つまご坂登山口

☆頂上へ直登する登山口です。頂上から正規ルートを辿ればここへ下り立ちます。

今日は欲張って大回りをしたものの、藪と倒木で予想外に時間がかかりました。

弁天池

池を右回りに歩き、最後に待っていた山越えを経て、四十八滝Pへ戻りました。

2019.6.16(日)

△八ヶ尾山 (筱見四十八滝から周回縦走)

△八ヶ尾山 (筱見四十八滝から周回縦走)

行程:自宅=R176=筱見四十八滝P-(滝巡りコース)-西ノ峰ー△八ヶ尾山ー(応用ルート)-集落ー林道ーつまご坂登山口ー弁天池ー筱見四十八滝P=~~往路に同じ~~=自宅

1/25000地形図:『細工所』

地図:篠山市登山マップ

メンバー:夫・自分

☆先日、山の友達千代美さんから「八ヶ尾山」のお話を聞いたことが動機となり、

初めて訪れてみました。

晴れたり曇ったりのお天気の下、頂上ではガスで展望が叶わず残念でしたが、

爽やかで楽しいルートでした。

また機会をみて登りに行きたいと思います。

(植物)

ヒトツバ(ウラボシ科):シダの仲間

ヤマツツジ(ツツジ科)

コケシノブ(シダの仲間)

気になるオブジェを見てみました。

☆よく通る県道から、垣間見えるオブジェが気になっていました。

近付くと、下方には脚立が組まれていました。

制作途中の様な気もしますが、完成状態にも思えました。

コンクリートの搭、色々な生き物、錆びた脚立

△西光寺山に登りました。(中畑林間ファミリー園から往復)

GPS軌跡

中畑林間ファミリー園から出発。

道標に沿って進みますと、左側にモネ風の池がありました。きれいな鯉も悠々と泳いでいました。

こぐり岩

△西光寺山 712.71m

△三等三角点

点名:『西光山』(さいこうじさん)

標高:712.71m

今日はNさんを真似てノンアルコールビールを持って来ました。

あずまやで一息入れていると、大きなハチが飛んで来ました。⇒キイロスズメバチとのこと。

飲まれてしまいました。アルコールが入っていないのに、OKなのでしょうか?

帰途、展望地にて、先日縦走した、尾根を眺めました。

2019.6.14(金)

△西光寺山

行程:(往復)自宅=県道141号線=県道36号線=西脇市中畑林間ファミリー園/P-こぐり岩ー△西光寺山

1/25000地形図:『谷川』

メンバー:単独

☆約一年ぶりに同じルートで△西光寺山へ登りに行きました。

去年の4月はドウダンツツジが見事だった登山道も、今回は緑一色の風景でした。

それにしてもハチ(キイロスズメバチ)に飲まれるとは、予想外でした。

(植物)

アザミ(キク科)

トウゴクシソバタツナミソウ(シソ科)

ガンピ(ジンチョウゲ科)

ガンピ :正面から

ヒメウツギ(ユキノシタ科)

ノイバラ(バラ科)

タニウツギ(スイカズラ科)

モミジイチゴ(バラ科)

☆甘くて美味しい山のいちごです。

コアジサイ(ユキノシタ科)

タマザキクサフジ(マメ科)

ヨツメアオシャクというきれいな蛾を見ました。

ヨツメアオシャク

幅が4cmくらいのきれいな蛾が壁に止まっていました。

調べると、ヨツメアオシャクという名前の様です。

タイザンボクの花を観に行きました。

遠目からでも開花が判るのは、ホオ(モクレン科)やユリノキ(モクレン科)の花も同様ですが、

タイザンボクはさらに大きいので目立ちます。(丸の中)

毎年、思わず側まで寄って見ます。大きな花びらの中に虫が居ました。

必然的につぼみも大きいです。 ムヒ比較

ただ、この看板の説明がよく解らないです。

ひとつ言えるのは、モクレン科にしては葉がシャクナゲの葉に似ていることでしょうか。

西脇市青年の家を起点に、△四等三角点「福地」-△三等三角点「上比延」-△三等三角点「中畑」の点在する山塊を縦走しました。(2019.6.8(土))

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

公共施設「西脇市青年の家」の裏は野外活動施設になっており、

キャンプ場上部の山は「伊勢山」という名称になっていました。

遊歩道に沿って登って行くと、西脇市街が見渡せる展望地もあります。

ちょうど展望図もあり、付近の地理がよく解りました。

日本のへそ公園、へそ公園駅、美術館、岡之山、比延山他・・実際の眺望がジオラマの様です。

今日は、旧黒田庄町と旧西脇市 の境界尾根を歩く計画です。

この境界杭は、旧黒田庄町と旧西脇市の境界に打たれたものですが、

2005年に黒田庄町が西脇市と合併したことにより、地図上は境界が

無くなりました。

私の持っている地形図『谷川』平成11年修正測量版には、

東西に境界線が載っており、この旧い境界杭を追いながら、尾根を歩いてみました。

△三等三角点「福地」(ふくじ)

標高:240.81m

尾根上、所々に赤いスラブ状の岩盤があり、変化に富んだルートです。

△西光寺山方面を眺望

☆木々は低く、展望に長けており、お天気ならもっと良いでしょう。

☆役目が終わってからも山中に埋まる境界杭、

今回は縦走の良き案内を担ってくれました。

踏み跡もまばらな尾根伝いですが、時々この様な標識があり、「南福谷ルート」と

名前も付いていました。かつては頻繁に境界歩きがされていたのでしょうか。

ドラム缶利用の標識は、いつぞや△三角点山(西脇市)に登った時も見た気がします。

「頂上へ 560m」という正確な表示は、次の三角点「上比延」のことでしょうか。

おまんじゅうの様な大岩

西側を振り返ると、八日山は小さくなり、遥かに播磨の海が見え出しました。

△三等三角点

点名:『上比延』(かみひえ)

標高:456.71m

☆特に山名表記の看板などはありませんが、小さな祠の中には

「???登頂記念」と書いた古い板が何枚かありました。

小広く刈り込まれた三角点のピークは眺望も良かったです。

さらに旧境界尾根を進みます。

自然林の尾根はこの様に切り開きもあれば、藪やシダ漕ぎもあり。

・・シダ漕ぎ、笹漕ぎと言えば、ダニです。

マダニも居ました。(このダニは動きが緩慢なので、撮りやすいです。)

拡大したのでボケた写真になってしまいましたが・・

この他、何種類かのダニを見ました。

ダニ除けスプレーと蚊取り線香の完全防備にて、むせ返る様な進軍でした。

下方に記念池を見下ろす。

△三等三角点

点名:『中畑』(なかはた)

標高:598.01m

☆途中から新しいプラ杭も加わりました。『境界明確化』と印字されています。

ここから尾根を下りました。

藪化した斜面には、古い炭焼窯も多数見られました。

下り切ると、作業道跡?の様な林道に出合いました。辿って下の県道を目指し、

県道に下りたら、青年の家Pまでひたすら舗道を歩き、戻りました。

2019.6.8(土)

△四等三角点「福地」-△三等三角点「上比延」-△三等三角点「中畑」 ( 旧黒田庄町・旧西脇市 境界縦走)

△四等三角点「福地」-△三等三角点「上比延」-△三等三角点「中畑」 ( 旧黒田庄町・旧西脇市 境界縦走)

行程:自宅=県道141号線=県道311号線=県道566号線=県道294号線=西脇市青年の家P

-△四等三角点「福地」-△三等三角点「上比延」-△三等三角点「中畑」ー作業道ー林道ー県道ー青年の家P~~往路に同じ~~自宅

1/25000地形図『谷川』

メンバー:夫・自分

☆2月に歩いた塚谷公園の山より眺望した、対峙する山塊が気になっており、

地形図を基に歩いてみました。

(植物)

ササユリ(ユリ科)

ネジキ(ツツジ科)

モチツツジ(ツツジ科)

トウゴクシソバタツナミソウ(シソ科)

ギンリョウソウ(ツツジ科/イチヤクソウ科)

ヤナギハナガサ(クマツヅラ科)

アカガエル

バーベナ テネラ/別名タピアン(クマツヅラ科)

バーベラテネラの葉

→長いこと、解らなかったのですが、園芸種のバーベラが

野生へ逸出して繁殖していた様です。

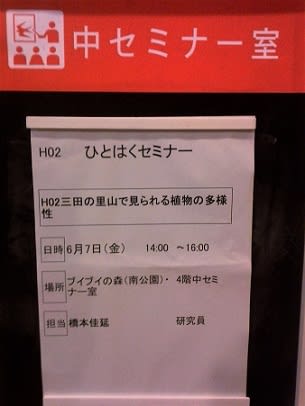

ひとはくセミナー 高校連携セミナー 「三田の里山で見られる植物の多様性」を受講しました。

今回の講座は、一般参加者と地元高校生の授業も兼ねたものでした。

まずは講座室で本日の概要を先生より説明を受け、

これから向かう里山に於いて、どの様な観点で観察を

行うか、を聴きました。

博物館から歩いて10分の場所にある、三田市ブイブイの森に到着。

私はこの森へ訪れたのは初めてです。

****

・森に入って、枯れたコナラの原因についてお話がありました。

“カシノナガキクイムシ”という虫によるもので、

コナラは一年で枯れてしまうとのこと。

・樹冠(じゅかん)を見上げて解ることや、低木、高木、下草について、

お話を聴きながら森の奥へ移動しました。

高校生の皆さんも熱心に耳を傾けておられました。

森の中の観察時間は1時間。どんどん時間が過ぎて行きます。

暗い部分と明るい部分、藪化している箇所と空間のある草地・・・

放置区と管理区・・相対的な説明がありました。

****

他、ランダムに取り上げられた植物の一例:

ウリカエデの葉 「すす病」の菌に侵され、斑点が出来ているものだそうです。

ウリカエデの種

プロペラ状の種は風散布型(かぜさんぷがた)ですが、

羽状(二枚一組)で飛んでいくのではなく、片翼

だけがクルクル舞って飛んでいきます。

植物の種の運ばれ方には色々な方法があり、

被食散布(動物に食べられ、種が排便)

動散布型(動物の身体にくっ付いて移動)、

水散布型(雨が落ちて撒かれたり、川に流れて移動)、

海流散布型(海流に乗って沿岸に運ばれる(例:グンバイヒルガオ))

・タカノツメ(ウコギ科)の名の由来

「三枚の葉が鷹の指を思わせるから、」との説明がありました。

私は冬芽が鷹の爪に似ていることから、と習ったので、

色々な解釈があるのだなあ・・と思いました。

******

竹:

通常、筍として食べられているモウソウチクは、

昔、食材として中国から日本へ渡来した竹であり、

近年は竹林の手入れが追い付かず、竹藪の範囲が

拡大しているそうです。

ヘビイチゴ

本来、畦の植物である、ヘビイチゴが森の中で

見られるということは、この場所が過去に

田畑だったということが推測される、とのこと。

2019.6.7(金)

ひとはくセミナー 高校連携セミナー 「三田の里山で見られる植物の多様性」受講

☆一時間という短い実地観察でしたが、大変有意義な勉強が出来ました。

平素、漫然と見ていた自然界は、今後の見方に深みが増された気がします。

****

『色々な事が学べるのが里山です。今日の経験(観察で感じたこと、学んだこと)を

経験だけで終わらせない様に。今日同様、これからも経験を記録して下さい。

記録し、口にすることが反復になり、自分の知識となります。

知識(教科書等)だけ、経験だけ、では無く、

双方をバランスよく繰り返すことが大切です。』

『』内、先生の最後の言葉で、自分に響きました。

兵庫県立人と自然の博物館 ひとはくセミナー 「カラスのゴミ被害を解決しよう!」を受講しました。

(2019.6.5(水))

◎ハシブトガラス (森林性・肉食)

☆脳がほかの鳥の~100倍位もあり、別名『飛ぶ犬』とも呼ばれるそうです。

ゴミを漁るのは、このカラスがほとんど、とのこと。

◎ハシボソガラス (草地性・昆虫食)

◎ミヤマガラス (秋~冬に田畑で群れる小型のカラス/渡り鳥)

☆カラスによるゴミ被害の実態を知り、どのようにしたら解決出来るのか、

が主旨ですが、私自身がカラスのゴミ被害に困っている訳では無く、

講座を通して、カラスの生態を少しでも知りたい・・・というのが受講の動機でした。

まず、カラス被害に遭っている街での、ゴミ出しモニタリングによる

被害の実態を知りました。

様々な方策にも関わらず、カラスからゴミを守れなかったのは、

カラスの賢い頭脳や生態を、人間側がそれほど理解していなかったことが原因でした。

研究の結果、人間側に都合が良く、カラスから守れるゴミ出しの道具が開発されました。

今後、各自治体で普及されるかは、まだ課題も多いですが、少なくとも今までの

方法よりは画期的と思いました。

カラスの採餌(さいじ)は、現代に至るまで大きな変貌を遂げて来た様です。

そのことは生態の分析からよく理解出来ました。

人類は少子高齢化でも、カラスはさらにパワーアップを続け、個体はどんどん

強化されて行っているということ、他々・・短時間の講座でしたが、

今まで抱いていた疑問も解け、収穫のある受講でした。

***************

(帰途に写した写真/深田公園付近)

モミジバフウ/アメリカフウ(マンサク科)の雌花序、新旧

☆手前、茶色の実が去年度の花序、後ろ、緑色が今年の花序

ヒルザキツキミソウ(アカバナ科)

☆最初にこの花を見たのは、空地に群生している様子で

何てきれいな花のだろう!と驚いた覚えがあります。

同時期に見られる、華やかなオルレアと共に、繁殖力旺盛な野生化を

感じます。

セイヨウノコギリソウ(キク科)

老母の散歩を兼ねて有馬富士公園へ行きました。

そろそろ暑い日もありますが、雨の降らない日は、

努めて老母を歩かせようと思っています・・

アベリア(スイカズラ科)

植栽ではピンクのアベリアが満開でした。(ピンクは園芸種だそうです。)

自宅付近のアベリア(白)はまだわずかしか開花していません・・

ヤマボウシ(ミズキ科)

☆今年も各所で満開のヤマボウシを目にします。

遠目から見ると、まるで雪が乗っているかの様。

近くから見ると、花芯がチブル星人の頭の様。

参考:チブル星人(クリックで拡大されます)

ニワゼキショウ(アヤメ科)

オオニワゼキショウ(アヤメ科)

ユキノシタ(ユキノシタ科)

ユスラウメ(バラ科)

ホタルブクロ(キキョウ科)

昨年、ホタルブクロとヤマホタルブクロの違いを知ったものの、

すっかり忘れていました・・

ガマズミ(スイカズラ科)

ノイバラ(バラ科)

ヌルデ(ウルシ科)

ヌルデの葉に、よく見かけるボツボツが気になっていました。

もしかして自身でかぶれているの??と。

調べると、虫こぶ(虫えい)だということが分かりました。

コモチマンネングサ(ベンケイソウ科)

ウツギ(ユキノシタ科)

ヤブヘビイチゴ(バラ科)

次からは水分を持って来ようと思いました。

2019.6.3(月)

有馬富士公園で散歩

有馬富士公園で散歩

梅雨に入る前の晴天を見計らい、近くの有馬富士公園へ

散策に出かけました。

福島大池と逆さ富士

けんこう登山会⦅岡山 兵庫 県境交流登山会⦆に参加し、志引峠(しびきとうげ)ー大乢(かみだわ)ー△日名倉山(ひなくらやま)を縦走しました。

GPS軌跡(クリックで拡大されます。)

志引峠(しびきとうげ) 矢印の取り付きから入山

再び、志引峠。 県境尾根を辿り、△日名倉山を目指します。

△日名倉山1047m

△一等三角点

点名:雛倉山(ひなくらさん)

標高:1047.09m

☆四国の山でも見かけた、石猫さんはどなたの作なのでしょう・・・

△後山山塊

ベルピール自然公園の鐘楼

けんこう登山会 完結の場所へ無事、下山しました。

(植物)

サワフタギ(ハイノキ科)

コガクウツギ(ユキノシタ科)

カマツカ(バラ科)

☆名の由来は、材が堅く鎌や鍬の柄に使われていたことから、とのこと。

サンショウ(ミカン科)の新芽

Yさんが、藪の中から採って来て下さいました。

小さな実も付いて、今が薫り高い時季です。

早速、家で佃煮にしました。

タニウツギ(スイカヅラ科)

フタリシズカ(センリョウ科)

コナスビ(サクラソウ科)

2019.6.2(日)

けんこう登山会⦅岡山 兵庫 県境交流登山会⦆志引峠ー大乢ー△日名倉山 縦走

けんこう登山会⦅岡山 兵庫 県境交流登山会⦆志引峠ー大乢ー△日名倉山 縦走

行程:国見の森公園=R29=R429=集合地ー志引峠ー上乢ー志引峠ー△日名倉山=(美作市経由)=R429=R29=国見の森公園

1/25000地形図:『千草』

メンバー:けんこう登山会参加者 総勢、約55人(?)

☆岡山県、兵庫県の県境を、交流を趣旨として分割しながら踏破する、

けんこう登山会(県境交流登山会)が、今回を以て完結に至りました。

私は4回目から参加しましたが、共通する一本のトレイルを、両側の

県民が共有して歩くことに、毎年、ほのぼのとした感慨を覚えました。

****

この度、完結を記念していただいたガイドマップを基に、

今度は個人で縦走路を歩いてみたいと思っています。