徳川頼房

石川清秋が書いた水戸紀年に、頼房が亭主となって将軍・家光に茶事をふるまったことが記されています。この時には利休七哲の一人・細川三斎の子・忠利(ただとし)が同席したそうです。また、頼房は、数寄屋御成(すきやおなり)という、大名が将軍・秀忠や家光を招いて茶事を行うときに、お伴することも多かったそうです。大名としての茶の素養は十分身につけていたようです。写真は水戸市立博物館で21日まで開催されている徳川頼房展で見た頼房の花押です。花押の上には頼房と書いてあるようです。

たて茶

江戸時代前半頃、たて茶という言葉があったそうです。今なら心やすい客が来れば酒を出すのが普通のところだが、著者幼少の頃には酒を出さず、香の物、梅干しなどを出し、たて茶を飲んで夜咄をしたといった文章があります。(大場弥聡介「延享常陸民間旧事」) 幕末、吉田松陰が東北遊日記に書いた、「会沢(正志斎)を訪ふこと数次なるに率(おおむ)ね酒を設く。」という感じとは多少違っていたようです。水戸では、お茶の生垣(写真)がよくあるようですが、自家用にも使ったのでしょうか。

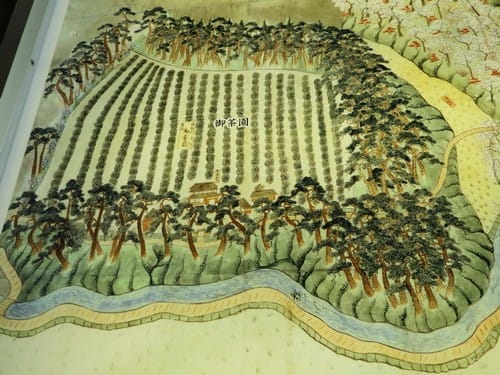

御茶園(おさえん)

天保6年(1835)に斉昭が、宇治の茶師・小川佐助を召し抱えて造成した茶畑で、現在の徳川ミュージアムのあたりで、46,000㎡くらいあったそうです。ここで取れたお茶は江戸藩邸で使用する煎茶などに使われたそうです。かつて、この地は光圀が宇治から取り寄せて茶を栽培した地だそうですが、そのときは数年でやめたそうです。写真の縦に御茶園と書いてあるところには、御殿山、翠岡とも書いてあります。

原魯斎(ろさい)

水戸藩の侍医だった原南陽の3男で、三百石取りの武士だったそうです。町奉行だった頃、好文亭の設計にも携わり、その茶室・何陋庵(かろうあん)の茶事を担当したそうです。江戸時代末からの水戸藩石州流は、藤村朴斎-原魯斎-原尖庵(養子)-大内適齋と受け継がれたそうです。写真は何陋庵の入口付近です。

原尖庵(せんあん)

原魯斎の養子となり、水戸藩の石州流を継いだそうです。幕末に諸生派として那珂湊の戦いに参加したりしたそうですが、その後の抗争には加わらず、茶道にうちこんだそうです。明治42年に水戸藩茶道の伝統を継承しようと設立された水戸何陋会(かろうかい)の初代会長に就任したそうです。この会は今も続いているそうです。写真は尖庵原先生碑ですが、今は碑面にだいぶコケが広がっているようです。