京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

京都検定1級の勉強法7 初期6(まるごと京野菜)

写真は、まるごと京野菜

青幻舎

おすすめ度☆☆☆

タイトルの通り、1冊京野菜です。

これもテキストの文章だけではピンとこない分野です。

カラー写真付きでその野菜の歴史、特長、お料理方法などが書いてあります。

もちろん副読本的にも使えますが、僕は通読しました。

また通読後に行った料亭で“もぎなす”が偶然出ました。

その際に「これ“もぎなす”ですか」と尋ねたら、「よくご存じですね」といわれました。

なんか“通っぽくて”いいでしょう(完全に”なんちゃって”ですが(笑))

これもおすすめですね。

まあこの分野から試験に何点分出るかと言われると、せいぜい1問(2点)でしょう。

しかし試験に確実に合格するには、「あそこは出たら嫌だな」と思う分野を絶対に残さないことです。

目次

四季の京野菜

_春の京野菜

_・京たけのこ・花菜・京みょうが・鶯菜

_夏の京野菜

_・もぎなす・賀茂なす・京山科なす・万願寺とうがらし・伏見とうがらし・山科とうがらし・鷹ヶ峯とうがらし・鹿ヶ谷かぼちゃ・桂うり・柊野ささげ

_秋の京野菜

_・紫ずきん・京たんご梨・丹波くり

_冬の京野菜

_・金時にんじん・えびいも・堀川ごぼう・くわい・聖護院かぶ・京こかぶ・聖護院だいこん・青味だいこん・辛味だいこん・桃山だいこん・茎だいこん・すぐき菜・京せり・_畑菜

_周年の京野菜

_・みず菜・壬生菜・九条ねぎ・やまのいも・黒大豆・小豆

他にもある京都の野菜

京野菜をおいしく食べよう

京都検定1級の勉強法8へ

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 7 ) | Trackback ( )

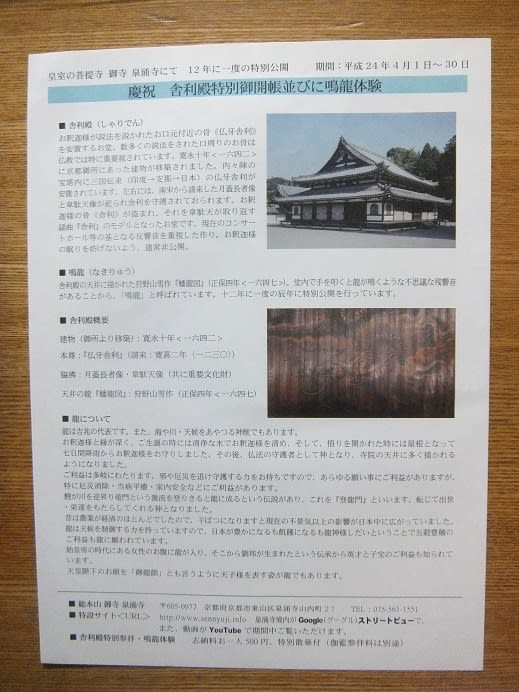

由緒書きコレクション3(泉涌寺 舎利殿)

写真は、舎利殿の由緒書き

泉涌寺の本坊には、仏殿、舎利殿、御座所、霊明殿が主にあります。

仏殿は”あの下り坂”の正面にあり、いつでも拝観可能。

また御座所もさらに別途拝観料が必要ですが、いつでも拝観が可能です。

霊明殿は特殊な拝観でないとまず入ることはできないです。

皇室の香華院ですからね。

そしてその霊明殿と仏殿の間にあるのがこの舎利殿です。

ここも1年の中で定期的な特別公開がある訳ではないです。

昨年は辰年だったので、春と秋に内部の特別公開がありました。

その際に頂いた由緒書きです。

泉涌寺の主催ですので、先方が作成されたものです。

1枚ものですが、カラー写真があるあたり、少しコストがかかっています。

確かに稀な特別拝観でしか手に入らないので希少価値レベルは4ですが、このブログ読者には随分広報したので結構持っておられる方が多いかもしれませんね。

希少価値レベル:由緒書きの入手困難さによる分類

レベル1:拝観すれば自然に手に入るもの

レベル2:ちょっと声をかければ、誰でも手に入るもの

レベル3:定期的な特別拝観でなら、手に入るもの

レベル4:稀な特別拝観でないと手に入らないもの

レベル5:特殊な状況でしか手に入らない、超レアもの

アンケートを実施しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 16 ) | Trackback ( )

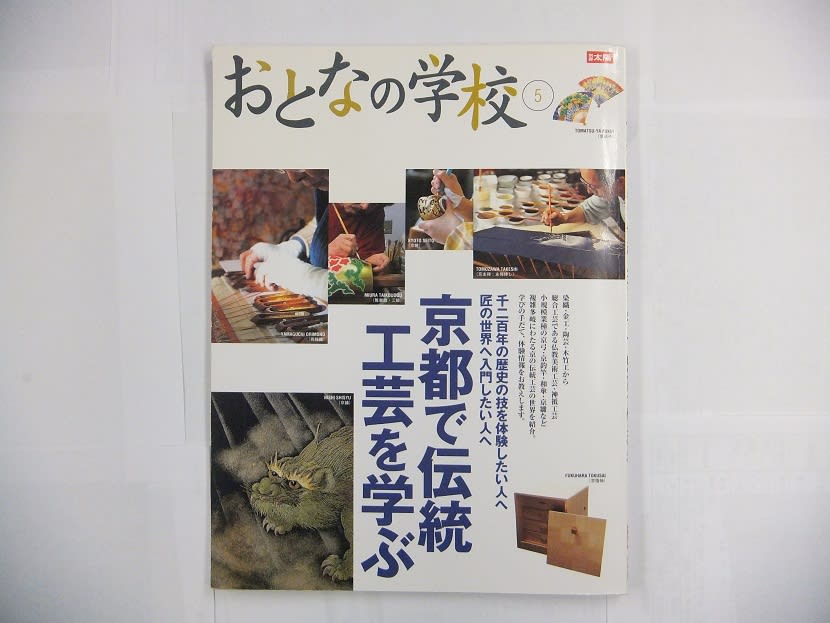

京都検定1級の勉強法6 初期5(おとなの学校5 京都で伝統工芸を学ぶ)

写真は、おとなの学校5 京都で伝統工芸を学ぶ

平凡社 別冊太陽

おすすめ度☆☆☆

これは2001年の本で、僕もアマゾンで古本を買いました。

伝統工芸って文章だけ読んでも伝わりにくいですよね。

この本はその道の職人さんをテーマに、見開き1ページ、写真を多用して解説してあります。

作業工程も文章と写真で紹介されるので、なかなか勉強になります。

これを読むだけでも伝統工芸品のイメージが立体化してくるような感じです。

僕はさらに不明な点は、“みやこめっせ 京都市勧業館”の“京都伝統産業 ふれあい館”に昨年3回足を運んで勉強しました。

これもおすすめです。

伝統工芸品分野に苦手意識がある方は、かなり克服できます。

目次

よそおいの染織工芸

・西陣織・京友禅・京くみひも・京扇子・京団扇・和傘・京釣竿

もてなしの工芸

・京焼・京指物・京塗・蒔絵・螺鈿・桶・竹工芸・鋳金・鎚起・彫刻・京表具

いのりの美術工芸

・仏像彫刻・截金・荘厳彫刻・箔押し・錺金具・装束縫製・神祇調度品・雅楽品 三管・京雛・御所人形・和本・京弓

京都検定1級の勉強法7へ

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 8 ) | Trackback ( )

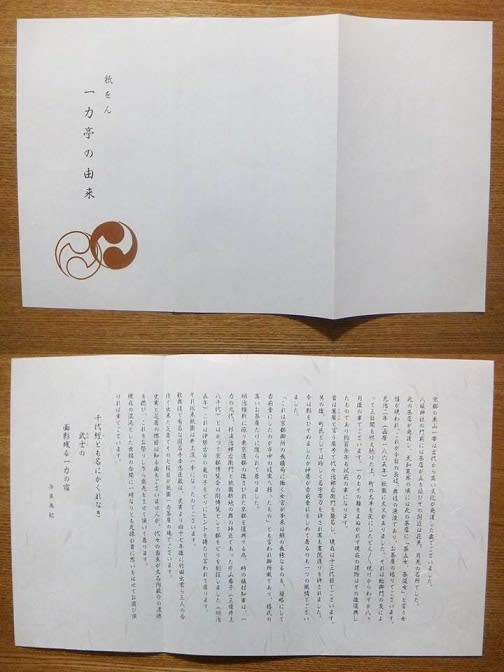

由緒書きコレクション2(一力亭)

写真は、一力亭の由緒書き

どうですか。

一力亭です。

これは昨年冬に仕事の懇親会で一力亭に招待された際に頂きました。

・一力亭1(一力亭までの道のり)

・一力亭2(お座敷まで)

・一力亭3(お座敷1)

・一力亭4(お座敷2)

・一力亭5(お座敷3)

たしか席についておてふきを貰った後に出てきたと思います。

その時は持参のクリアファイルに直行でした。

死んでも汚すわけにはいきませんからね(笑)。

これは”大石忌”などでも貰えるのかもしれませんが、間違いなく希少価値レベル5ですね。

上質の和紙にただ文章だけ・・・。

でも、それでいいです!それがいいんです!!それでないといけないんです!!!

だって、一力亭なんだもん・・・。

写真とかカラーとか変な愛想は不要です。

この由緒書きをみて、「う~~ん。いいよ。いいよ。最高だよ!」と心の中で叫びながら、怪しいテンションのグラビアカメラマンのように興奮している僕は、そのカメラマン以上に”変態度は高い”かもしれません(笑)。

・・・あっ・・・やってしまったかも・・・見捨てないでくださいね・・・一社会人としての正気に戻りました(笑)。

これは僕のコレクションの中でも最上位の1つですね。

誰にも譲れない逸品です。

希少価値レベル:由緒書きの入手困難さによる分類

レベル1:拝観すれば自然に手に入るもの

レベル2:ちょっと声をかければ、誰でも手に入るもの

レベル3:定期的な特別拝観でなら、手に入るもの

レベル4:稀な特別拝観でないと手に入らないもの

レベル5:特殊な状況でしか手に入らない、超レアもの

アンケートを実施しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 18 ) | Trackback ( )

京都検定1級の勉強法5 初期4(京都の歴史がわかる事典)

写真は、京都の歴史がわかる事典

日本実業出版、五島邦治編著

おすすめ度☆☆

これは時代毎の章になっていて、その中でトピックスを1つずつ設定し、それについて見開き1ページで書いてあります。

短編集1回読み切り系で、内容も平易です。

僕は他の本と並行して読んでいました。

長いストーリーの本を読んでいると途中で疲れてくる(頭が飽和する)ので、気分転換に2~3個ぐらいこれを読みます。

そしてまた長い本に戻るみたいな。

結局、「京都漬け」なんですけどね(笑)。

手軽に読めて雑学的に知識がつくので、まあいいのではないでしょうか。

目次

第1章 平安遷都以前の京都―葛野の開発

第2章 平安遷都―都市としての京都の出発

第3章 平安時代の京都―王朝文化の形成

第4章 鎌倉時代の京都―都の中の武士たち

第5章 室町時代の京都―「町衆」の時代

第6章 安土桃山時代の京都―豊臣秀吉の京都大改造

第7章 江戸時代の京都―町衆文化の花盛り

第8章 近代化の京都―新しもの好きの京都

第9章 歴史の町「京都」の歩き方

京都検定1級の勉強法6へ

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

由緒書きコレクション1(相国寺 大光明寺)

写真は、相国寺塔頭 大光明寺の由緒書き

最初にお断りしておきますが、このシリーズの焦点は

該当寺院の拝観や、寺宝などでなく、

飽くまで”由緒書きそのもの”についての評価です。

由緒書きマニアの、由緒書きマニアによる、由緒書きマニアのための投稿です。

つまり・・・超マニアックな世界です(笑)!

普段は非公開の塔頭ですが、前庭ぐらいなら普段でも見ることは出来ます。

・相国寺3 特別拝観2 大光明寺

この由緒書きはちょうど1年前、2012年の京の冬の旅でのものですね。

お寺が作成したものではなく、京の冬の旅を主催する京都市観光協会の手によるものです。

写真もなく、シンプルな説明書きですね。

そんなにコストはかけていない感じ。

しかし用意して頂けただけで感謝です。

普段非公開ですから、この由緒書きは希少価値レベル4です。

作成した方はその時読まれれば捨て去られると思っていらっしゃるかもしれませんが、嬉々としてこれを集めて喜んでいる輩がいることは知って頂きたいです(笑)。

最近は冊子にして有料で販売するような傾向もありますが、是非是非たった1枚の紙切れでもいいので由緒書きは用意して欲しいものです。

”僕は”墓場まで持っていきます!

希少価値レベル:由緒書きの入手困難さによる分類

レベル1:拝観すれば自然に手に入るもの

レベル2:ちょっと声をかければ、誰でも手に入るもの

レベル3:定期的な特別拝観でなら、手に入るもの

レベル4:稀な特別拝観でないと手に入らないもの

レベル5:特殊な状況でしか手に入らない、超レアもの

アンケートを実施しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 11 ) | Trackback ( )

京都検定1級の勉強法4 初期3(京都の寺社505を歩く 上、下)

写真は、京都の寺社505を歩く 上、下

PHP新書、山折哲雄、槇野修

おすすめ度☆

ひたすら京都の神社仏閣を訪問され、その報告が書いてあります。

これはもうかなりマイナーな神社仏閣までが勢ぞろいです。

このブログのマイナー散策にすら掲載をカットしているものもあります。

検定用としては効率が悪いのではないでしょうか。

もし本気で9割以上取りたいなら読んでもいいと思いますが、一般的な1級対策としてはおすすめしかねます。

むしろ合格してから悠然と読むのがいいでしょう。

神社仏閣に関しては不肖amadeusや、さらにはWAN師匠と互角に話が出来るようになると思います(笑)。

目次

上

エリア1 東山山麓の寺社 北行

エリア2 洛北の寺社 東域

エリア3 東山山麓の寺社 南行

エリア4 洛中の寺社 市街中央

エリア5 洛中の寺社 御苑周辺

エリア6 洛中の寺社 西陣・北野界隈

下

エリア7 洛西の寺社(北区・右京区)

エリア8 嵐山と嵯峨、周山の寺社

エリア9 洛北の寺社 西域

エリア10 松尾、桂、大原野の寺社

エリア11 洛南の寺社(南区、伏見区、山科区)

エリア12 宇治市と京都郊外の寺社

京都検定1級の勉強法5へ

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 27 ) | Trackback ( )

京都検定1級の勉強法3 初期2(京都 舞妓と芸妓の奥座敷)

写真は、京都 舞妓と芸妓の奥座敷

文春新書、相原恭子著

おすすめ度☆☆☆

これは面白いですし、勉強になります。

五花街の歴史からその世界の常識などが、手取り足取り書かれています。

あまり接する機会がない世界でもあり、無論京都検定の勉強にもなります。

しかも僕はこれを読んでいる途中で一力亭のお座敷に招待されたので、

全く内容に飽きがきませんでした。

これさえ読めば、この分野は相当自信が付くと思います。

これは是非読むべきです。

目次

・京都の花街

・花街ファミリー

・旦那とお馴染みさん

・お座敷

・芸の道

・芸舞妓の舞台

・花街ファッション

・花街の行事

京都検定1級の勉強法4へ

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

京都検定1級の勉強法2 初期1(京都を楽しむ地名・歴史事典)

写真は、京都を楽しむ地名・歴史事典

PHP文庫、森谷剋久著

おすすめ度☆☆

著者が京都検定の委員ですので、他の合格者の方もすすめていることが多いです。

ですから内容もテキストに似ていて、テキストの神社仏閣の項を読み物にしたような感じです。

事実が羅列のテキストが少し読みやすくなるので、いいと言えばいいのですが、テキスト以上の知識の裾野は拡がりにくいです。

今後も”おすすめ度”評価が出てきますが(☆、☆☆、☆☆☆)、これは

「この本が京都検定1級を受験する上で、どれぐらい役に立ち得るか」

というものです。

決して本の内容がどうこうとかいうことではないです。

目次

第1部

序章 「やましろのくに」の誕生

第1章 政治都市の成立

第2章 宗教文化都市への変貌

第3章 近世商工都市への発展

第4章 近代都市の成立

終章 現代の京都

第2部

1.洛中エリア

2.洛東エリア

3.洛北エリア

4.洛西エリア

5.洛南エリア

6.洛外エリア

京都検定1級の勉強法3へ

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 10 ) | Trackback ( )

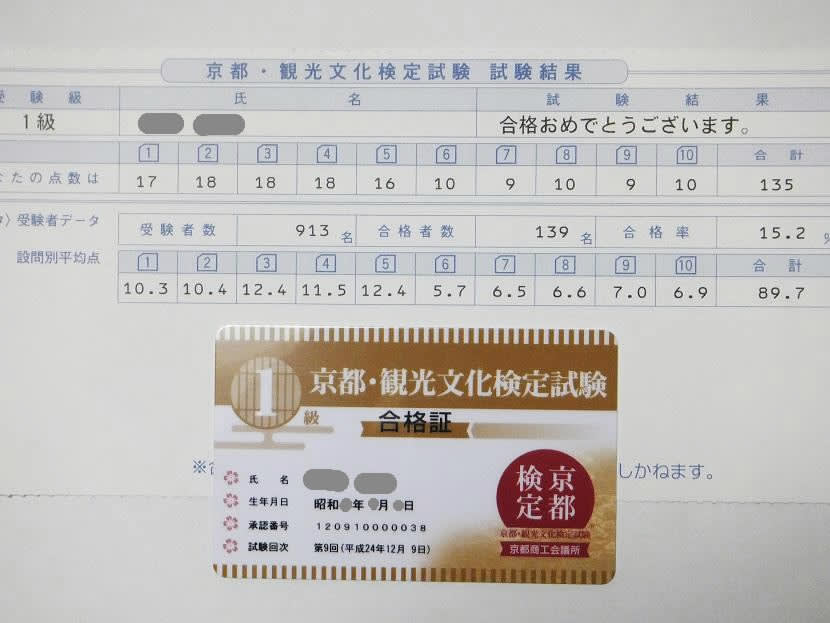

京都検定1級の勉強法1(最初に)

写真は、京都検定1級の合格証

2011年の第8回の京都検定にて3級を99点、2級を93点で合格しました。

その際はテキストは通読せず、問題集を何度もやりました。

3級と2級に合格した勢いで、直後に京都新聞に発表された第8回の1級の問題をガチでやってみました。

すると6割程度・・・。

原因を追究すると、

・今までは“選ぶ勉強”しかしていないため、“独力で思い出せない”ことがある

・思い出せても、漢字を間違える

・テキストの通読をしていない

の3つが考えられました。

しかし漢字間違いや、知っていたが思い浮かばなかったものなど“取れるハズのものを合わせても8割ギリギリ”でした。

それ以上取れない原因は、明らかに“テキストの通読をしていない”からでした。

恐らくですが、

・過去問だけを完璧にしても、MAXで8割。セーフティーマージンはほぼない

・テキストだけを完璧に覚えれば、約9割はカバーできるので合格は可能

・その他の勉強もすると、よりセーフティーマージンが拡がる

と考えられます。

それらを考慮して対策を立て、第9回の京都検定で1級に135点で合格しました。

その対策を公開致します。

さて試験には時期の応じた対策が必要です。

僕は試験までの期間を

・初 期:試験の2か月以上前

・中 期:試験の2か月以内

・直前期:試験の1週間前

に大まかに分けて対策しています。

まずは“初期”です。

初期は足腰を鍛えるべく、じっくり“知識の体力作り”をします。

自己採点で2級の合格を確信した12月中にインターネットで必要な書物を、文字通り“買い漁り”、年明けの1月から読んでいくことにしました。

全15話ありますが、初期に読んだ本の紹介が12話まであるので、中期以降を見たい場合は13話まで飛ばしてください。

コメント ( 6 ) | Trackback ( )

由緒書きファイル公開に向けて

写真は、由緒書きの”新”ファイル

以前にお話ししていたように、2月には由緒書きのファイルを公開しようかと思っています(飽くまで予定)。

約1年前に公開した時と比べると、まずファイルが変わっています。

これはもはや各々1分冊ではファイルに収まらなくなったので、2分冊になっています。

それに伴い新しいファイルに替えました。

以前と同じメーカーに発注しましたが、悲しいことに商品のラインナップがgrayはblackに変わっていました。

背表紙の分類表示は、得意の!?パワーポイントで作成しております。

妻からは”変態”扱いです(笑)。

さてそこでです。

以下にどんな内容があるのかを列挙しました。

もしこの中で見たいものがあれば、コメントでリクエストして頂ければと思います。

リクエストがなければ、僕が適当に見繕って投稿します。

希望のものがある方は、「洛○ 1or2 ○○」と書いてください。

でないと”どのファイルか”から探さなくてはならないので(笑)。

ちなみに掲載順はファイルに閉じてある順番です。

注意:大量に掲載してあるので、クラクラするかもしれません(笑)。

洛中1

妙音堂、四君子苑、頼山陽書斎 山紫水明処、木戸孝允旧邸・達磨堂、高瀬川源流庭園、島津記念資料館、廣誠院、瑞泉寺、本能寺、先斗町歌舞練場、矢田寺、誓願寺、西光寺、蛸薬師堂 永福寺、宝蔵寺、逆蓮華安養寺、錦天神宮、染殿地蔵院、六角堂、紫織庵、白山神社、杉本家住宅、長江家住宅、平等寺、仏光寺、上徳寺、長講堂、市比賣神社、渉成園、東本願寺、龍谷ミュージアム、龍谷大学 大宮学舎、西本願寺、飛雲閣、黒書院、興正寺、梅小路公園、角屋もてなしの文化美術館、若一神社、真如院、清宗根付館、壬生寺、八木邸、前川邸、光縁寺、二条陣屋、神泉苑、二条城、聚楽第跡、晴明神社、立本寺

洛中2

大報恩寺、大将軍八神社、北野天満宮、平野神社、千本ゑんま堂、釘抜地蔵、雨宝院、玄武神社、妙蓮寺、宝鏡寺、妙顕寺、裏千家 今日庵、表千家 不審菴、本法寺、水火天満宮、妙覚寺、報恩寺、白峯神宮、武者小路千家 官休庵、冷泉家、河村能舞台、相国寺、相国寺 大光明寺、擁翠園、上御霊神社、閑臥庵、阿弥陀寺、本満寺、清浄華院、廬山寺、梨木神社、新島旧邸、下御霊神社、革堂、京都御所、京都御苑、閑院宮邸跡、拾翠亭、仙洞御所、京都迎賓館、有栖川宮旧邸、護王神社、京都府庁旧館

洛東1

檀王法林寺、頂妙寺、寂光寺、西方寺、妙傳寺、熊野神社、聖護院門跡、積善院準提堂、須賀神社、金戒光明寺、西翁院、岡崎別院、真如堂、重森三玲庭園、吉田神社、知恩寺、清風荘、白沙村荘、銀閣寺、法然院、安楽寺、霊鑑寺、大豊神社、光雲寺、住友有芳園、泉屋博古館、熊野若王子神社、永観堂、野村碧雲荘、清流亭、流響院、洛翠庭園、大安苑、南禅寺、金地院、天授庵、南禅院、大寧軒、桜鶴苑、對龍山荘、菊水、日向大神宮、琵琶湖疏水記念館、

洛東2

岡崎花回廊十石船めぐり、無鄰菴、葵殿庭園・佳水園、平安神宮、並河靖之七宝記念館、粟田神社、粟田山荘、青蓮院門跡、将軍塚 大日堂、得浄明院、知恩院、祇園をどり、八坂神社、安養寺、長楽寺、大雲院、高台寺、圓徳院、維新の道、霊山歴史館、ゑびす神社、仲源寺、顔見世興行、一力亭、都をどり、建仁寺、両足院、正伝永源院、大統院、安井金比羅宮、八坂の塔、八坂庚申堂、六波羅蜜寺、六道珍皇寺、若宮八幡宮、河井寛次郎記念館、清水寺、成就院、清閑寺、洛東遺芳館、方広寺、豊国神社、三十三間堂、養源院、法住寺、積翠園、妙法院門跡、新日吉神宮、智積院、新熊野神社

洛南1

平等院、養林庵、県神社、興聖寺、宇治上神社、三室戸寺、萬福寺、松殿山荘、法界寺、日野誕生院、醍醐寺、三宝院、醍醐車庫、随心院、勧修寺、岩屋寺、大石神社、毘沙門堂、本圀寺、石峰寺、宝塔寺、瑞光寺、藤森神社、御香宮神社、寺田屋、月桂冠大倉記念館、黄桜カッパカントリー、伏見 十石船・三十石船、長建寺、城南宮、安楽寿院、伏見稲荷大社、お茶屋・春満旧邸、大橋家庭園、東福寺、方丈、三門、光明院、霊雲院、芬陀院、同聚院、退耕庵、一華院、天得院、勝林寺、龍吟庵、即宗院、正覚庵

洛南2

泉涌寺、舎利殿、雲龍院、即成院、悲田院、法音院、戒光寺、今熊野観音寺、来迎院、宝樹寺、東寺、五重塔、観智院、小子房、六孫王神社、吉祥院天満宮、サントリー京都ビール工場、光明寺、乙訓寺、長岡天満宮、柳谷観音 楊谷寺、山崎聖天 観音寺、アサヒビール 大山崎山荘美術館、宝積寺、聴竹居、妙喜庵、離宮八幡宮、サントリー山崎蒸溜所、石清水八幡宮、単伝庵、徳迎山 正法寺、松花堂庭園・美術館、一休寺、観音寺、蟹満寺、神童寺、海住山寺、笠置寺、岩船寺、浄瑠璃寺

洛北1

大徳寺、高桐院、大仙院、龍源院、瑞峯院、総見院、黄梅院、聚光院、真珠庵、興臨院、孤篷庵、芳春院、建勲神社、今宮神社、しょうざん、光悦寺、源光庵、常照寺、正伝寺、志明院、上賀茂神社、西村家庭園、梅辻家住宅、大田神社、圓通寺、妙満寺、実相院、岩倉具視幽棲旧邸、

洛北2

白龍園、貴船神社、鞍馬寺、由岐神社、峰定寺、古知谷 阿弥陀寺、寂光院、勝林院、宝泉院、実光院、三千院、来迎院、瑠璃光院、崇道神社、蓮華寺、三宅八幡宮、比叡山延暦寺、赤山禅院、修学院離宮、曼殊院門跡、圓光寺、野仏庵、狸谷山不動院、詩仙堂、北山別院、金福寺、駒井家住宅、松ヶ崎大黒天、下鴨神社、鴨脚家庭園、

洛西1

霞中庵、鹿王院、車折神社、広隆寺、太秦映画村、法金剛院、妙心寺、退蔵院、大法院、桂春院、大心院、東林院、大雄院、麟祥院、隣華院、春光院、衡梅院、霊雲院、東海庵、達磨寺、等持院、櫻谷文庫、わら天神宮、原谷苑、金閣寺、方丈、龍安寺、蔵六庵、仁和寺、妙光寺、了徳寺、平岡八幡宮、西明寺、神護寺、高山寺、遺香庵、常照皇寺、愛宕念仏寺、愛宕神社、化野念仏寺、直指庵、大覚寺

洛西2

清凉寺、宝筐院、厭離庵、檀林寺門跡、滝口寺、祇王寺、二尊院、落柿舎、常寂光寺、嵯峨野トロッコ列車、京馬車、大河内山荘、野宮神社、天龍寺、法堂、宝厳院、弘源寺、大悲閣千光寺、梅宮大社、松尾大社、月読神社、鈴虫寺、苔寺、地蔵院 竹の寺、苔香居、桂離宮、正法寺、大原野神社、願徳寺、勝持寺、小塩山 金蔵寺、十輪寺、三鈷寺、善峯寺、穴太寺

追伸:もし誰がツワモノがおられましたら、”いくつあるか数えて教えて”ください(笑)。

リクエスト一覧

・洛中2 相国寺 大光明寺

・洛東2 一力亭

・洛南2 泉涌寺 舎利殿

・洛北1 志明院

・洛北1 孤篷庵

・洛西1 隣華院

・洛西1 東海庵

・洛西2 大悲閣千光寺

・洛西2 金蔵寺

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 32 ) | Trackback ( )

2012 第9回京都検定1級の結果

写真は、試験結果と合格証

昨年12/9に受験した京都検定1級の結果が、本日帰ってきました。

自己採点の通り、合格でした!

京都検定・・・当初は興味なんかなかったのですが、これを受けるきっかけは職場での女子職員の一言でした。

僕が京都ブログをしているのを知っていたその女子職員は、第7回の京都検定の新聞記事を見て、

「amaさんも、受験してみたらどうですか」と言ってきました。

「そんな試験には興味ないよ」と僕が言いました。

僕の性格上、ヤルと決めたら徹底的にやることになるので、それを恐れた僕自身が回避していたのだと思います。

しかしその女子職員はさらに、

「そんなこと言って、落ちるのコワイんじゃないですか(笑)」

と茶化してきたのです。

・・・その場は「そんなことはないよ・・・」とか言いましたが・・・

内心は

「ようし!そういうなら”完膚なきまで”に叩きのめしてやる!!!」

と”昔取った杵柄”で、僕の受験闘争本能に火が付いたのです(笑)。

また一方、ブログの掲載では”読みやすさ優先”のため、由緒などは一切カットしています。

それを「この人由緒とか知らないんじゃないの?」と思われるのもイヤだったんですが、言い訳してもしょうがないので、

最もvisibleに「知っていることを証明しよう」と、これを機会に思った次第です。

すぐに本屋に行ってテキストと問題集をザッと見ました。

いくら頭に血が上ったとはいえ(笑)、猪突猛進するほどバカではないです。

戦う前にまずは冷静に敵情査察をして、戦略を練ります。

そこで初めて3級と2級は同時受験が可能で、1級は2級に合格しないと受験できないことを知りました。

そうか、最短でも2か年計画か・・・。

そして目を留めたのが下のデータです。

これは各回の1級の合格率です(第1回は1級はなし)。

第2回___4.5%____36/803

第3回_13.6%___91/670

第4回___8.1%___91/1125

第5回__16.6%__157/945

第6回___5.2%____48/931

第7回__17.9%__159/887

どうみても

奇数回:易化

偶数回:難化

です。

僕が3級と2級を受けるのが第8回・・・1級は難化・・・

ということは、第9回は易化のハズ!

第8回の2級は必勝を期しました。

そして実際の1級の結果も、

第8回___5.5%___51/935

でした。

その上での第9回ですから、僕としては乾坤一擲の勝負でした。

そして今回も蓋を開けると、

第9回___15.2%__139/913

でしたので、ほぼ計算通りだったと言っていいでしょう。

最終的な戦績ですが、

第8回_3級:99/100__得点率99%

第8回_2級:93/100__得点率93%

第9回_1級:135/150_得点率90%

と、個人的にはオール1発、オール90点以上合格なので、”完膚なきまで”に叩きのめせた方なのではないかと思っています(笑)。

ちなみに今回の点数なら楽勝のように見えるかもしれませんが、受験までに3回ぐらいは「今回はダメかも」と思いました。

それと受験する前に1つ誓ったことがありました。

それは

「試験前であってもブログ更新は最優先する」

ことでした。

試験勉強のためにブログ更新が1日1回になる、ましてや滞るなんてことは本末転倒。

僕にとっては、飽くまで”ブログ更新>京都検定”でした。

まあそんなハンデマッチでもあったので、これぐらいの成績で許してください(笑)。

取りあえずホッとしました。

そして、京都検定は”2度と受けません”(笑)。

追伸

ご希望があれば2月の16:00更新で、amadeusの「京都検定1級の勉強法」を掲載します。

アンケートを実施中しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 55 ) | Trackback ( )

2012年度 冬 「そうだ 京都、行こう」

写真は、八坂通の上から撮った法観寺

最近は2月、3月と予定しているアマデウス会の拝観ツアーの下準備(出欠確認等)で忙しいです。

ここぞとばかりに複数名でないと予約できないところを組み込んでる感もありますが(笑)。

会員数がさらに増えるとその分取りまとめが大変になるので、今後はどうしたものかと思案中です。

さて上の写真に注目です。

既に”アレ”をご覧になった方はピンときたでしょうか。

「そうだ 京都、行こう」の案内がメールできました。

冬のキャンペーンの写真を見て・・・「こんな写真、僕も撮影したなぁ」と思い探してみました。

それがコレです。

キャンペーンのはもう少し寄っており、左手の”駐禁マーク”を外していますね(笑)。

この法観寺(八坂の塔)ですが、普通は東大路通側から撮ることが多いです。

2時間ドラマでもまずそっちです。

僕の本編もそっちです。

・八坂の塔

この写真を撮った時のことを覚えています。

昨年の12/1に曼殊院の黄不動拝観を捨て、子供2人と高台寺、圓徳院の紅葉を選んだ際に散歩した時のものです。

この写真の左手下の外に、長男と次男が控えています(笑)。

坂の上方向からもなかなかきれいだし、あまり見たことがない画だなと思って撮影したのですが・・・カブリましたね(笑)。

それだけのことです。

だから16:00なんです。

スイマセン(笑)。

そしてこの春の「そうだ 京都、行こう」キャンペーンは、

まだ知りたくない人は、スクロール禁!

アンケートを実施中しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ

そろそろ出てきますよ!

妙心寺の退蔵院

のようです。

あの余香苑の桜ですね。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 26 ) | Trackback ( )

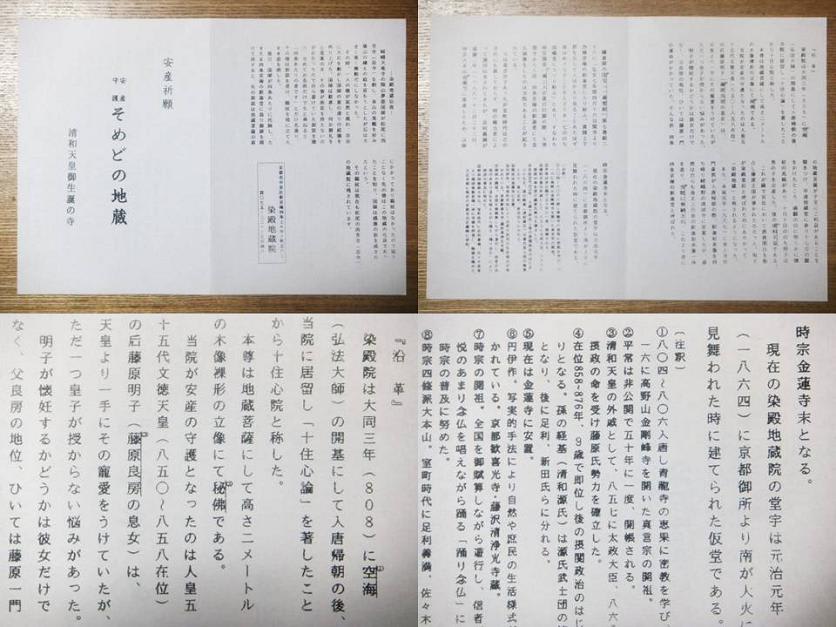

染殿地蔵の由緒書きと本尊御開帳の件

写真は、染殿地蔵の由緒書き 左上:表面全容、右上:裏面全容、左下:本文冒頭拡大、右下:本文末注釈拡大

昨日話題になった”染殿地蔵”の由緒書きです。

まずは「染殿地蔵ってどこ?、何?」から(笑)。

場所は四条通沿い、寺町通(京極商店街)と新京極の間に天津甘栗がおいしい林万昌堂さんがあります。

この店舗の右手奥に路地があり、その突き当りに”染殿地蔵”があります。

新京極側からも路地があるので路地はL字型で、その角にあります。

非常に小さいです。

ここは安産祈願で有名です。

云われは、第55代 文徳天皇の皇后 藤原明子(染殿后)が、この地蔵尊に祈願し第56代 清和天皇を生んだからです。

京都検定1級的には、これと

梅宮大社の”跨げ石”は、第52代 嵯峨天皇の皇后 檀林皇后が祈願して第54代 仁明天皇を産んだ

をセットで区別して覚えておくといいでしょう。

さて染殿地蔵に戻ります。

まずは10:00~18:00までは窓口が開いていますが、お寺の方は常駐されていません。

呼び鈴を押すと中から出て来られます。

僕が行ったときは腹帯を頂きに来た方が先におられ、そのついでに由緒書きを頂きました。

そして高さ2mの本尊 地蔵菩薩の御開帳の件です。

情報はネット上にも流布していましたし、由緒書きにもあるように(右下の中央)50年に1回で間違いないです。

しかしここで終わっては「ガキの使い」です。

染殿地蔵さんに直接確認しました。

「その50年に1回は、次いつなのか?」

お答えは、驚くなかれ

「未定!!!」

だそうです。

正直、前回いつ開帳したのかの資料もないそうで、50年以上はほぼ確実に開帳していないそうです。

そして昨年「そろそろ御開帳しようか」というお話もあったそうですが、開催費や人出などの問題でお流れになったとのことです。

ただし3年に1回ぐらい本山の方から仏像の調査に来られるそうで、その日ならば胸から上ぐらいは見えるそうです。

前回その調査があったのは3年前。

そろそろだそうですが広報もなにもないので、「運が良ければ」とのことでした。

WAN師匠、毎日見張っていてください。

そして調査の日が来たら、アマデウス会員にメールで一斉送信してください(笑)。

最後にこの3連休の注意事項

1/13の12:30~15:00過ぎまで

第31回 全国女子駅伝

が開催されます。

つまり京都市内広範に交通規制が敷かれます。

京都観光に来られる方はご注意を。

特に1/13の13:00~14:30あたりの慈照院、三時知恩寺は直撃です。

アンケートを実施中しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 14 ) | Trackback ( )

京都検定3級、2級の勉強法3(自分ノート)

写真は、amadeusの自分ノート

問題を解いていく際に、4つの印を付けるのは先日お話しました。

さらにもう1つ問題を解く際にしておくことがあります。

これが”amadeus流”の2つ目です。

それは、問題の解説などで出てきた知識をノートに集約することです。

通称”自分ノート”です。

たまにあるでしょう。

テキストを読んでいて、「そういえば問題で出てきたけど、あれどうだったかな?」なんてことが。

まとめていないと再度必死で探すことになり、最悪見つからず諦めるなんてことにならないでしょうか。

それは全く時間の無駄であり、非効率的です。

ですから僕は同じテーマの情報は1ヵ所に集めて記載し、すぐに探せるようにしておきます。

これを初期(試験2か月以上前)にしておくと、中期(試験2か月以内)の勉強で非常に役立ちます。

情報を散逸させないことが重要です。

例えばこのノートの一部には

名水

京都三名水:染井、県井、醒ヶ井

伏見の名水:御香水(御香宮神社)、白菊井、金名水、銀名水

梅雨の井:聚楽第の井戸

梅の井:裏千家

菊水の水:武野紹鴎

亀の井:松尾大社

桐原水:宇治上神社

瀬和井の清水:大原野神社

太閤井戸:北野天満宮

善気水:法然院

真名井の水:出雲大神宮

磯清水:宮津市 天橋立

のように、1つのテーマでまとめた項目などがあります。

さらにこのノートには、1つの神社や仏閣などをテーマに自分が忘れやすいことも付記しておきます。

ただし、何でもかんでも書かないこと!

自分が分かっていることは書かないことが大事です。

復習の際に足手まといになるからです。

得てして”まとめノート”を作ると、いつしか”一般的にきれいなノート”作り始めるケースが見られますが、それは見当違いです。

自分の頭にない、忘れやすいものだけを書き留めておけばいいのです。

ですから僕のこのノートも、僕以外が見れば「なんだか情報が抜け抜けだな」と思われるでしょう(庭園やお茶室の名前は書いていない)。

当然です。

書いていない残りは既に僕の頭の中にあるからです。

「自分に必要なノート」を作ることからブレではいけません。

”ノート作り”が目的ではないのです。

そしてこのノートの出番は最後にもあります。

直前期(試験1週間前)には

「このノートしか見ません」

でした。

もはや直前期に新しい情報を中途半端に入れるのは害です。

直前期には、

「出来るハズの問題を絶対に落とさないこと」

だけに注力します。

野球でもそうです。

一本ホームランを打つより、エラーをしない方が大事なのです。

以上、2点。

問題を解く際に

・4つの印で分別し、中期の学習効率を上げる

・自分ノートを作り、情報の散逸を防ぎ、直前期に生かす

ことが僕の受験の攻め方です。

なお京都検定1級の勉強法は、1級に合格した暁にします。

初期にもっといろいろと手を打っています。

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 6 ) | Trackback ( )

| « 前ページ | 次ページ » |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。