◆一般者

長谷川先生解説の城郭ビイスタ

論動画は希代の学説として動画

視聴者と幾何学論投稿に着目す

る有識層文化人多いと聞きます。

聞き及びます所と日本国の城、

のみに限定適応される理論枠

を飛び越え中国東洋史的範疇

で語られ賞賛される理論と聞

いていて大論説と聞いてます。

◆質問者

中国の北京には何回都城が

建設されたのでしょうか?

◆長谷川

契丹を基とする

遼国の都「南京」

女真を基とする

金国の都市「中都」

モンゴルを基とする

元国の「大都」後に

明清の「北京」とし

て隆盛した都市です。

◆質問者

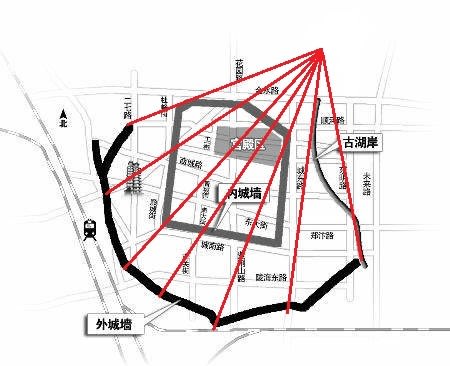

元の大都にはビイスタ工法

「見栄え理論」が存在する

のでしょうか?

◆長谷川

各門への放射状パース見放ち腺

を読み取る事が出来ます。正面

は三門形式、北は二門形式にし

各門へと放射配置したビイスタ

様式「扇型縄張」と思われます。

◆長谷川

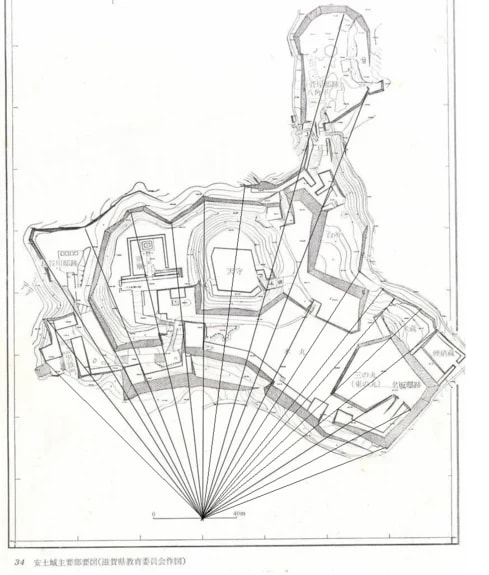

勿論この様な測量術は日本の中原

の覇者織田信長の安土城の縄張に

も応用されています。安土城の瓦

は唐人一観を招聘して焼成させた

事は文献『信長公記』詳しいです。

また織田信長は明国の永楽帝への

憧憬もあり永楽通宝を旗印に使っ

ています。永楽帝の居城、こそが

明の時代の北京城である事は誰も

が知っている周知の事実です。

◆長谷川

大明国制覇を目指して日本の

九州の肥前名護屋に太閤秀吉

が本陣を構えた肥前名護屋城

も同じくこの扇型ビイスタ論

◆一般者

長谷川先生の城郭ビイスタ論や

幾何学理論は前代未聞東洋史学

の大論と言う事に気づきました。

◆質問者

この様な測量術や伝統は中国

に古代から存在したのですか?

◆長谷川

ギリシャのピタゴラスの三平方

の定理より中国の『算術』の方

がより古く古代より存在した事

を認識して東洋や中国や日本の

城の測量文化を考察して下さい。

◆質問者

元の大都の城壁の中心とは?

幾何学的に考察出来ますか?

◆長谷川

対角線で形成された中央ビイスタ

の中心点が「中心の閣」に相当。

◆ウイッキペデイアより大都を引用

て現在の北京の地に造営した都市で、元朝の

冬の都(冬営地)である。現在の中華人民

市街に匹敵するほどの規模を持つ、壮大な

都市だった。

◆質問者

元の大都の街区を考察

して下さい。▼大都図

◆長谷川

先ず日本の国の城と比較研究

して城内通路に①の筋交い道

②にも二か所の筋交い道あり

④と⑤には横矢の設計も存在

致します人類の街路設計思想

を研究する上に比較研究論は

重要です物事の系譜やルーツ

を考察する際には最重要項目

◆質問者

元の大都には緑色の腺が

視認できますがこの意味

は何でしょうか?

◆長谷川

難しい問題で一口で言えませ

んが都城の宮殿や巨大な池も

放射状に人口作庭した作庭術

ビイスタ工法でありましよう。

◆質問者

明の永楽帝の居城 北京順天府城

にビイスタ工法が存在しましたか?

※永楽帝=1402年~1424年在位

※生没=1360年~1424年

◆長谷川

明の永楽帝の居城 北京順天府城

にもビイスタ工法は読み取れます。

▼南からのビイスタ工法 近距離

▼南からのビイスタ 遠距離

▼北よりのビイスタ

◆北よりのビイスタ

◆質問者

明の北京城には正方形や湾曲

した塁腺が認められますが?

◆長谷川

それはビイスタ工法が潜在して

いると私は考察しております。

◆長谷川

明代よりはるか古代三千年以上

前の河南省鄭州商城にも塁腺の

同種屈曲が認められ研究の余地

があろうと思われます。四角形

の都城が営まれていない場合に

はビイスタ工法で解釈される都

城もあろうと私は考察してます。

▼鄭州商城のビイスタ工法

◆質問者

外城の湾曲の理由も更に解説

を加えて下さい。

◆長谷川

都城の東西からビイスタ工法

を用いて測量築城しているか

と言えます。ビイスタ理論は

普遍性と広範性双方兼ね備え

た測量方法に基づく築城工学

と言えると考察しています。

◆一般様

私は安土城にも紫禁城に行きま

したこんな事ならば長谷川先生

に解説を受けてから現地見学を

するべきだったと思いますのよ。

◆対談者

私長谷川先生と越前一乗城見学

した経験や安土城見学した経験

があります。やはり私個人には

バッチリの現地解説で価値あり

ました。何しろ城の見学の基本

を本当の意味で知っる先生です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます