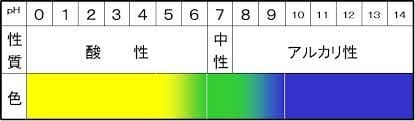

>「屋根に来てそらに息せんうごかざるアルカリ色の雲よかなしも」

さすが、農芸化学者の賢治ならではの表現ですね

>アルカリ色の雲:アルカリ色とは試験紙の青のことでしょうね。

『校本 宮澤賢治 全集 第一巻 短歌』

筑摩書房

昭和48年11月15日 初版発行

xiv 496p 口絵8p(うちカラー2p)

A5判 丸背クロス装上製本 貼函

定価3,400円

宮沢賢治 初期の短歌より

短歌

歌稿〔A〕

明治四十四年一月

四十五年四月

大正三年四月

大正四年四月より

大正五年三月より

大正五年七月

大正五年十月中旬より

ひのきの歌 大正六年一月

大正六年四月

大正六年五月

大正六年七月

大正七年五月以降

八年八月以降

歌稿〔B〕

〔明治四十二年四月より〕

明治四十四年一月より

大正三年四月

大正四年四月

大正五年三月より

大正五年七月

大正五年十月より

大正六年一月

大正六年四月

大正六年五月

大正六年七月より

大正七年五月より

大正八年八月より

大正十年四月

「歌稿〔A〕」より:

「とろとろと甘き火をたきまよなかのみ山の谷にひとりうたひぬ」

「たいまつの火に見るときは木のみどり岩のさまさへたゞならずして」

「そらいろのへびを見しこそかなしけれ学校の春の遠足なりしが」

「あはれ見よ月光うつる山の雪は若き貴人の死蠟に似ずや」

「邪教者の家夏なりき大なるガラスの盤に赤き魚居て」

「白きそらは一すぢごとにわが髪をひくこゝちにてせまり来りぬ」

「暮れて行く雪にまろべる犬にさへ狐の気ありかなしき山ぞ」

「ひるもなほ星みる人の目にも似むさびしきつかれ早春の旅」

「愚かなるその旅人は殺されぬはら一杯に物はみしのち」

「泣きながら北にはせゆく塔などのあるべき空のけはひならずや」

「軸棒はひとばん泣きぬ凍りしそらピチとひゞいらん微光の下に」

「凍りたるはがねの空の傷口にとられじとなくよるのからすか」

「鉛筆のこなによごれしてのひらと異端文字とを風がふくなり」

「うす黒き暖炉にそむきひるのやすみだまつて壁のしみを見てあり」

「屋根に来てそらに息せんうごかざるアルカリ色の雲よかなしも」

「うしろよりにらむものありうしろよりわれらをにらむ青きものあり」

「われひとりねむられずねむられずまよなかの窓にかゝるは赭焦げの月」

「星もなく赤き弦月たゞひとり窓を落ちゆくは只ごとにあらず」

「わがあたまときどきわれにきちがひのつめたき天を見することあり」

「その鳥はからすにはあらずその黒鳥の羽音がつよく胸にひゞくぞ」

「あたま重きひるはつゝましく錫色の魚の目球を切りひらきたり」

「そらはいま蟇の皮にて張られたりその黄のひかりその毒の光り」

「東には紫磨金色の薬師仏空のやまひにあらはれ給ふ」

「なつかしき地球はいづこいまははやふせど仰げどありかもわかず」

「そらに居て緑のほのほかなしむと地球の人のしるやしらずや」

「なにの為に物を食ふらんそらは熱病馬はほふられわれは脳病」

「わなゝきのあたまのなかに白き空うごかずうごかずさみだれに入る」

「ぼんやりと脳もからだもうす白く消え行くことの近くあるらし」

「目は紅く関折多き動物が藻のごとくむれて脳をはねあるく」

「いさゝかの奇蹟を起す力欲しこの大空に魔はあらざるか」

「秋風のあたまの奥にちさき骨砕けたるらん音のありけり」

「入合の町のうしろを巨なるなめくじの銀の足が這ひ行く」

「たそがれの町のせなかをなめくじの銀の足がかつて這ひしことあり」

「われはこの夜のうつろも恐れざりみどりのほのほ超えも行くべく」

「わが腮を撫づる床屋のたちまちにくるひいでよとねがふたそがれ」

「かくこうのまねしてひとり行きたれば人は恐れてみちを避けたり」

「かたくりは青き実となるうすらやみの脳のなかなる五月の峡に」

「この暮は土星の光つねならずみだれ心を憐むらしも」

「星あまりむらがれる故みつみねの空はあやしくおもほゆるかも」

「夜の底に霧たゞなびき燐光の夢のかなたにのぼりし火星」

「なにげなく窓をみやれば一本のひのきみだれていとゞ恐ろし」

「うすら泣く月光瓦斯のなかにしてひのきは枝の雪をはらへり」

「ひのきひのきまことになれはいきものかわれとはふかきえにしあるらし」

「をのこらよなべてのもののかなしみをになひてわれらとはに行かずや」

「雲みだれ薄明穹も落ちんとて毒ヶ森より奇しき声あり」

「あけがたの琥珀のそらは凍りしを大とかげらの雲はうかびて」

「寂光の浜のましろき巌にしてひとりひとでを見つめたる人」

「よりそひて赤きうで木をつらねたる青草山のでんしんばしら」

「うす月にむらがり躍る剣舞(ばい)の異形きらめきこゝろ乱れぬ」

「暮れざるに険しき雲の下に立ち白みいらだつアーク燈かな」

「ひそやかにちかづく暮にともなひてうす雲をはくひときれの空」

「いづこにも不平はみちぬそがなかに何をもとむるわがこゝろぞも」

「そらはまたするどき玻璃の粉を噴きてこの天窓のレースに降らす」

「われらいまくるひて死せしともだちにわかれて白き砂をふみ行く」

「月弱くさだかならねど縮れ雲ひたすら北に飛びてあるらし」

「あゝ大地かくよこしまの群を載せかなしみいかにはげしかるらん」

「そもこれはいづくの河のけしきぞや人と死びととむれながれたり」

「青じろく流るゝ川のその岸にうちあげられし死人のむれ」

「あたまのみわれをはなれてはぎしりの白きながれをよぎり行くなり」

「みなそこの黒き藻はみな月光にあやしき腕をさしのぶるなり」

「沈み行きてしづかに青き原をなす炭酸銅のよるのさびしさ」

「緑青のさびしき原は数しらぬ気泡をそらにはきいだすかな」

「くらやみの土蔵のなかにきこえざる悪しきわめきをなせるものあり」

「ほしかげもいとあはければみをつくし今宵はならぶまぼろしの底」

「ものみなはよるの微光と水うたひあやしきものをわれ感じ立つ」

「ほしもなく漁火もなく北上川のこよひは水の音のみすなり」

「はるかなるくらき銀雲よ銀の雲よとびきてわれをとれ銀の雲よ」

「歌稿〔B〕」より:

「屋根に来れば

そらも疾みたり

うろこぐも

薄明穹の発疹チブス」

「わがあたま

ときどきわれに

この世のそとの

つめたき天を見することあり。」

「ちいさき蛇の

執念の赤めを

綴りたる

すかんぼの花に風が吹くなり。」

「ぼんやりと脳もからだも

うす白く

消え行くことの近くあるらし。」

「思はずも

たどりて来しか この線路

高地に立てど

目はなぐさまず。」

「はだしにて

よるの線路をはせきたり

汽車に行き逢へり

その窓は明るく。」

「そらはれて

くらげはうかび

わが船の

渥美をさしてうれひ行くかな。」

「とりて来し

白ききのこを見てあれば

なみだながれぬ

寄宿のゆふべ。」

「たゞさへも

くらむみそらに

きんけむし

ひたしさゝげぬ

木精の瓶」

「この坂は霧のなかより

おほいなる

舌のごとくにあらはれにけり。」

「さだめなく

鳥はよぎりぬ

うたがひの

鳥はよぎりぬ

あけがたの窓」

「東にも西にもみんな

にせものの

どんぐりばかりひかりあるかな。」

「こざかしく

しかもあてなきけだものの

尾をおもひつゝ

草穂わけ行く。」

「「青ぞらの脚」といふもの

ひらめきて

監獄馬車を

ふと過ぎ行けり」

「ほしぞらは

しづにめぐるを

わがこゝろ

あやしきものにかこまれて立つ。」

『校本 宮澤賢治全集 第二巻 詩Ⅰ』

「がんです」と告知されたら…がん専門医が明かす“生存率”を高める病院選びの2大ポイント

9/20(水) 17:02配信

ダイヤモンド・オンライン

写真はイメージです Photo:PIXTA

「がんです」と告知されたら、まず考えたいのが「どこでどのように治療するか」だ。がん治療に関する情報が溢れているからこそ、誰を信じてどのような治療をすべきか迷う人は少なくない。がん治療の要である病院選びのポイントと、主治医との信頼関係の築き方とは?本稿は、佐藤典宏『がんの壁 60代・70代・80代で乗り越える』(飛鳥新社)の一部を抜粋・編集したものです。

【この記事の画像を見る】

● 病院は「手術件数」で選ぶと 死亡率が低くなる

がんになったとき、「どの病院を選ぶか」という選択は、治療成績(術後の生存率)だけでなく、その後の生活の質を左右するうえで最も重要なポイントといえます。

2022年、「早期がんの生存率に格差」というニュースが報道されました。

日本経済新聞の病院実力調査で、全国の病院における肺、胃、大腸、乳房、肝臓の5大がんの生存率を調査したところ、患者の平均年齢が同じでも、病院によって10ポイント(10%)以上の開きがあったということです。つまり、病院間でがんの治療成績に格差があることが浮き彫りになったわけです。

がんの診断・治療のための理想の病院選びについて、2つの重要なポイントをあげます。

1. 治療実績がある病院を選ぶ

まずは、できるだけ治療実績がある病院を選ぶことです。一般的に、どんなことでも「数(または量)をこなせば上達する」といわれますが、がんの治療についても同じことがいえます。

医学用語で、手術件数が多い病院を「ハイボリュームセンター」、逆に少ない病院を「ローボリュームセンター」といいますが、ハイボリュームセンターで手術を受けたほうが、術後の合併症(手術にともなう望ましくない病状)や死亡率が少ないことが多くの研究で示されています。

たとえば、東京大学病院外科の研究チームが、全国の800以上の病院で膵頭十二指腸切除術という比較的大きな手術を受けた1万人以上の患者さんについて、病院の年間の手術件数と、手術による死亡率、入院期間、医療費についての関係を調査しました。

その結果、入院中の死亡率は、手術件数が年間8例未満の病院(ローボリュームセンター)では5.0%と高かったのに対し、年間29例以上の病院(ハイボリュームセンター)では1.4%と低くなっていました。

さらに、ハイボリュームセンターでは患者さんの入院期間も短く、入院中にかかったすべての医療費も安かったとのことです。

また、先ほど述べた通り、病院の手術件数は、手術後の長期の生存率にも影響することがわかっています。

実際に、日本の複数の病院における手術件数とがん手術後の生存期間の関係についての研究では、膵臓がんの手術を受けた患者さんの3年後の生存率は、年間の膵臓がんの手術件数が多いハイボリュームセンターで最も高く、手術件数が少ないローボリュームセンターで最も低くなっていました。

極端にいうと、たくさん手術をしている病院で手術を受けたほうが、長生きする可能性が高いということです。

こうした治療実績については、インターネットの病院ランキングや手術症例数が多い病院を掲載した本・雑誌などで調べられます。

いろいろな雑誌に「手術数でわかるいい病院」、「病院の実力」や「病院ランキング」といった特集号がありますので、最新のものを見るのがいいと思います。

たとえば、「カルー」というサイトの「治療実績」というページ(https://caloo.jp/achievements/)では、おもながんについて、病院別の治療件数を調べることができます。

また最近では、多くの病院が、がんの手術例数や治療成績(術後の生存率など)についてホームページに掲載していますから、比較してみるのもいいと思います。

一般的に、大学病院やがんセンターなどには、がんの患者さんが集まる傾向がありますので、おのずと治療件数が多くなります。

また、それぞれの地域によって決まっている「がん診療連携拠点病院」であれば、ある程度は信頼できるといえます。ただ、がん診療連携拠点病院といっても、すべての種類のがんの治療を得意とするわけではありません。

病院によって専門性が異なり、特定の臓器のがん治療をたくさん手がけていることもありますので、注意が必要です。

ですので、まずは、自分と同じ種類のがんの治療をたくさん行っている「ハイボリュームセンター」を調べて、候補にあげることが重要です。

2.自宅から通える範囲の病院を選ぶ

次に重要なのは、自宅から通える範囲の病院を選ぶことです。

がんの治療は、通常、一度の通院や入院で終わることはありません。

たとえ手術でがんを取り除いたとしても、その後5年間くらいは定期的に外来に通い、治療や検査を受ける必要が出てきます。また、調子が悪くなったときに緊急で受診することもあるかもしれません。

高齢のがん患者さんの場合、いくら設備が整っている大きな病院とはいえ、遠すぎては通院が負担となるかもしれません。

ですので、できるだけ自宅から近い病院を選ぶほうが便利です。

とくに、高齢のがん患者さんの場合、家族に送ってもらう機会が増えますので、その場合にも家族の負担が減ります。

ただし、例外として、高度の技術を要する専門性の高い手術や、限られた施設でのみ対応している特殊な治療(たとえば粒子線治療など)は、遠くの病院でしか受けられないことがあります。

この場合でも、できるだけ自宅の近くに、ある程度の大きさの病院(総合病院など)を確保しておくことをオススメします。最低一度は受診し、カルテをつくっておくといいでしょう。

これは、緊急に受診しなくてはいけない場合、遠くの病院ではすぐに受診できませんので、対応してもらえる病院が必要だからです。

以上、がんの治療でベストの病院選びで重要な2つのポイントは、「できるだけ治療実績があって、自宅から通える範囲の病院を選ぶ」ことです。

一般的に、大学病院やがんセンターなどには、がんの患者さんが集まる傾向がありますので、おのずと治療件数が多くなります。

また、それぞれの地域によって決まっている「がん診療連携拠点病院」であれば、ある程度は信頼できるといえます。ただ、がん診療連携拠点病院といっても、すべての種類のがんの治療を得意とするわけではありません。

病院によって専門性が異なり、特定の臓器のがん治療をたくさん手がけていることもありますので、注意が必要です。

ですので、まずは、自分と同じ種類のがんの治療をたくさん行っている「ハイボリュームセンター」を調べて、候補にあげることが重要です。

2.自宅から通える範囲の病院を選ぶ

次に重要なのは、自宅から通える範囲の病院を選ぶことです。

がんの治療は、通常、一度の通院や入院で終わることはありません。

たとえ手術でがんを取り除いたとしても、その後5年間くらいは定期的に外来に通い、治療や検査を受ける必要が出てきます。また、調子が悪くなったときに緊急で受診することもあるかもしれません。

高齢のがん患者さんの場合、いくら設備が整っている大きな病院とはいえ、遠すぎては通院が負担となるかもしれません。

ですので、できるだけ自宅から近い病院を選ぶほうが便利です。

とくに、高齢のがん患者さんの場合、家族に送ってもらう機会が増えますので、その場合にも家族の負担が減ります。

ただし、例外として、高度の技術を要する専門性の高い手術や、限られた施設でのみ対応している特殊な治療(たとえば粒子線治療など)は、遠くの病院でしか受けられないことがあります。

この場合でも、できるだけ自宅の近くに、ある程度の大きさの病院(総合病院など)を確保しておくことをオススメします。最低一度は受診し、カルテをつくっておくといいでしょう。

これは、緊急に受診しなくてはいけない場合、遠くの病院ではすぐに受診できませんので、対応してもらえる病院が必要だからです。

以上、がんの治療でベストの病院選びで重要な2つのポイントは、「できるだけ治療実績があって、自宅から通える範囲の病院を選ぶ」ことです。

● 主治医に確認すべき 5つのポイント

がんの治療を受ける場合、主治医との信頼関係は最も大切なことのひとつです。

このためには、まず患者さん自身の考えや希望、そして不安に思っていることなどを主治医に率直に伝え、たくさん話し合うことが大切です。

また、わからないことは遠慮せずに質問することです。

私の経験では、高齢のがん患者さんは、遠慮して主治医にあまり質問しない人が多いようです。「こわいから聞きたくない」という人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自分のがんのことを知らずに治療を受けても、うまくいかないことが多いですし、後悔するかもしれません。

まずは主治医から、現時点での診断と考えられる治療法についてくわしく説明してもらいましょう。

少なくとも、次の5つは必ず確認するようにしてください。

1.がんの部位および進行度(ステージ)

がんがどこの臓器のどの部位にあるのか、そして、どのくらい進行しているか(ステージ)を聞きます。

がんのステージは、腫瘍の大きさや広がり、リンパ節転移の有無、および遠くの臓器への転移の有無で決まります。ステージIが最も早い段階で、ステージIVが最も進んだ段階です。

2.主治医がすすめる治療法と代替案(それ以外の治療法)

主治医が最もすすめる治療法はどれか、また、なぜオススメなのかその理由を聞きましょう。

その治療法がガイドライン通りでなかったら、ガイドライン通りに治療を行わない理由を確認してください。また、主治医が最もすすめる治療以外の考えられる治療法(代替案)についても、何があるかを確認します。

3.治療の目標(根治・延命・緩和)

がん治療の目標(ゴール)は、大きく分けて「根治(がんを完全になくしてしまうこと)」、「延命(がんの進行を抑え、できるだけ長生きすること)」、そして、「緩和(がんにともなう症状や苦痛をやわらげること)」の3つがあります。

主治医に、治療の目標はこの3つのどれかを聞きましょう。また、最初は「根治」を目指していても途中から「延命」に切り替わるといった具合に、治療中に目標が変わることもありますので、主治医とつねに現時点での目標を共有しましょう。

4.治療に伴うリスク(合併症・副作用・後遺症など)

がんの治療は、必ずリスクを伴います。手術であれば合併症や後遺症、抗がん剤や放射線治療では副作用や後遺症が出ることがあります。

ときには治療が原因で死につながることもあります。治療については効果だけでなく、こういったリスクについても、くわしく聞きましょう。

5.治療が効かなかった場合の対応策

もし当初の治療法がうまくいかなかった場合、次の別の治療手段があるのかについても確認しておきましょう。

また、主治医の説明時は、必ず家族、とくにキーパーソン(関係者の中で、意思決定や問題解決の要となる人物)に同席してもらいましょう。とくに認知症や物忘れがある高齢のがん患者さんの場合、主治医の話を覚えていないこともしばしばです。家族に一緒に聞いてもらい、大切な情報を聞き漏らさないようにしましょう。

がんの治療を受ける場合、主治医との信頼関係は最も大切なことのひとつです。

このためには、まず患者さん自身の考えや希望、そして不安に思っていることなどを主治医に率直に伝え、たくさん話し合うことが大切です。

また、わからないことは遠慮せずに質問することです。

私の経験では、高齢のがん患者さんは、遠慮して主治医にあまり質問しない人が多いようです。「こわいから聞きたくない」という人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自分のがんのことを知らずに治療を受けても、うまくいかないことが多いですし、後悔するかもしれません。

まずは主治医から、現時点での診断と考えられる治療法についてくわしく説明してもらいましょう。

少なくとも、次の5つは必ず確認するようにしてください。

1.がんの部位および進行度(ステージ)

がんがどこの臓器のどの部位にあるのか、そして、どのくらい進行しているか(ステージ)を聞きます。

がんのステージは、腫瘍の大きさや広がり、リンパ節転移の有無、および遠くの臓器への転移の有無で決まります。ステージIが最も早い段階で、ステージIVが最も進んだ段階です。

2.主治医がすすめる治療法と代替案(それ以外の治療法)

主治医が最もすすめる治療法はどれか、また、なぜオススメなのかその理由を聞きましょう。

その治療法がガイドライン通りでなかったら、ガイドライン通りに治療を行わない理由を確認してください。また、主治医が最もすすめる治療以外の考えられる治療法(代替案)についても、何があるかを確認します。

3.治療の目標(根治・延命・緩和)

がん治療の目標(ゴール)は、大きく分けて「根治(がんを完全になくしてしまうこと)」、「延命(がんの進行を抑え、できるだけ長生きすること)」、そして、「緩和(がんにともなう症状や苦痛をやわらげること)」の3つがあります。

主治医に、治療の目標はこの3つのどれかを聞きましょう。また、最初は「根治」を目指していても途中から「延命」に切り替わるといった具合に、治療中に目標が変わることもありますので、主治医とつねに現時点での目標を共有しましょう。

4.治療に伴うリスク(合併症・副作用・後遺症など)

がんの治療は、必ずリスクを伴います。手術であれば合併症や後遺症、抗がん剤や放射線治療では副作用や後遺症が出ることがあります。

ときには治療が原因で死につながることもあります。治療については効果だけでなく、こういったリスクについても、くわしく聞きましょう。

5.治療が効かなかった場合の対応策

もし当初の治療法がうまくいかなかった場合、次の別の治療手段があるのかについても確認しておきましょう。

また、主治医の説明時は、必ず家族、とくにキーパーソン(関係者の中で、意思決定や問題解決の要となる人物)に同席してもらいましょう。とくに認知症や物忘れがある高齢のがん患者さんの場合、主治医の話を覚えていないこともしばしばです。家族に一緒に聞いてもらい、大切な情報を聞き漏らさないようにしましょう。

世界が失笑"岸田国連演説"「欧米人の猿真似」指摘…空気読めない首相に「後進国の仲間いりしつつある日本はどうでもいい」(みんかぶマガジン) - Yahoo!ニュース

首相に「後進国の仲間いりしつつある日本はどうでもいい」

9/22(金) 9:10配信

>岸田政権が進める外交政策のように、過剰にウクライナ支援に傾斜しても、日本は欧米諸国からは安全保障上の確かな見返りを得ることは決してできない。また、欧米のリベラルな価値観を丸出しにしたフェミニスト外交の展開など自ら外交上の選択肢の幅を制限する愚かな行為だ。日本は単純に欧米に追従するだけでなく、自分たちにとっての真の国益とは何か、欧米にはできない外交政策とは何かをもう一度見直す必要がある。

みんかぶマガジン

AdobeStock

国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏は、岸田首相による国連総会での演説を「本当にバランス感覚がない」とぶった切る。岸田首相が軽視し続けているグローバルサウスだが、本当に日本は今の対応を続けるべきなのか。渡瀬氏が解説するーー。

岸田の各連演説は「欧米人の猿真似」

岸田文雄首相が今回の国連総会で疎らな聴衆に向けてウクライナ支援継続や空想的な核軍縮の取り組みに対する資金供与を約束した。G7広島サミットにおいても、岸田政権のウクライナ傾斜(=欧米リベラル勢力追従)はあまりにも度が過ぎている。欧米でもここまでのコミットメントは見られない。ゼレンスキー大統領の独善的な態度に欧米諸国内でやや支援疲れの空気が蔓延する中で、その空気を全く読まない岸田外交の異質感は一層際立っている。本当にバランス感覚がない。

日本が西側先進国側の陣営であることを米国でアピールすることは、米国民主党関係者と欧州のリベラル勢力にとっては歓迎すべきことだ。ただし、彼らの腹の内は、日本がウクライナに対して軍事的支援を実際には行わないこともあり、極東アジアの中堅国家が欧米人の猿真似をしているようにしか見ていない。地政学的な観点、経済的な観点、そして相互防衛の観点から見ても、岸田政権が望むように欧州諸国が台湾有事の際に日本・台湾側に立って中国に敵対するようなことは決してあり得ない。

欧州諸国の要はドイツ・フランスである。

後進国の仲間いりしつつある日本などどうでもいい

ドイツは今年6月にドイツ初の国家安全保障戦略を発表したが、中国の脅威に触れつつも、台湾海峡については一言も触れなかった。ドイツは今年7月まで対中国戦略の発表を遅らせ続けてきたが、それは第7回独中政府間協議のための李強訪独に配慮したからだ。この協議ではディリスキリングはあくまで民間企業が行うものとし、両国の政治的融和が演出されたのだった。その後に発表された対中国戦略では、一部インド太平洋地域での軍事的プレゼンスの拡大が述べられたが腰が引けた内容だ。また、ドイツとポーランドは今年6月までドルジバパイプライン経由でロシアのエネルギーを輸入しており、6月以降も第三国のエネルギーをロシア経由で輸入している。他国にウクライナ支援を求める以前の問題だ。自国の利益に対しては、徹底した対応をしているのだ。

フランスのマクロン大統領も中国に対しては更に及び腰の対応であり、NATOの東京連絡事務所の開設すら反対した。外交筋によると、最近起きていたフランス国内のデモがロシアの工作であると噂される中、それを中国に止めてもらうために明確な対応が必要だったことも理由の一つであったという話すら漏れてくる。ただ、フランスが日本の協力に恩義を感じているならば、その程度のことは認めるべきことだ。しかし結局、全会一致を原則とするNATOでは東京連絡事務所の設置を延期検討事項となった。更に、マクロン大統領は今年4月には訪中後に「私たちが一緒にやれることは幅広い。フランスと中国の友情万歳!」と自らのSNSに中国語で投稿している。欧州の安全保障のために多少なりとも貢献する日本に対して信じ難い扱いだ。少子高齢化、さらに経済力でもすでに後進国の仲間入りをしつつある日本との関係などどうでも良いのだろう。

9/22(金) 9:10配信

>岸田政権が進める外交政策のように、過剰にウクライナ支援に傾斜しても、日本は欧米諸国からは安全保障上の確かな見返りを得ることは決してできない。また、欧米のリベラルな価値観を丸出しにしたフェミニスト外交の展開など自ら外交上の選択肢の幅を制限する愚かな行為だ。日本は単純に欧米に追従するだけでなく、自分たちにとっての真の国益とは何か、欧米にはできない外交政策とは何かをもう一度見直す必要がある。

みんかぶマガジン

AdobeStock

国際政治アナリストの渡瀬裕哉氏は、岸田首相による国連総会での演説を「本当にバランス感覚がない」とぶった切る。岸田首相が軽視し続けているグローバルサウスだが、本当に日本は今の対応を続けるべきなのか。渡瀬氏が解説するーー。

岸田の各連演説は「欧米人の猿真似」

岸田文雄首相が今回の国連総会で疎らな聴衆に向けてウクライナ支援継続や空想的な核軍縮の取り組みに対する資金供与を約束した。G7広島サミットにおいても、岸田政権のウクライナ傾斜(=欧米リベラル勢力追従)はあまりにも度が過ぎている。欧米でもここまでのコミットメントは見られない。ゼレンスキー大統領の独善的な態度に欧米諸国内でやや支援疲れの空気が蔓延する中で、その空気を全く読まない岸田外交の異質感は一層際立っている。本当にバランス感覚がない。

日本が西側先進国側の陣営であることを米国でアピールすることは、米国民主党関係者と欧州のリベラル勢力にとっては歓迎すべきことだ。ただし、彼らの腹の内は、日本がウクライナに対して軍事的支援を実際には行わないこともあり、極東アジアの中堅国家が欧米人の猿真似をしているようにしか見ていない。地政学的な観点、経済的な観点、そして相互防衛の観点から見ても、岸田政権が望むように欧州諸国が台湾有事の際に日本・台湾側に立って中国に敵対するようなことは決してあり得ない。

欧州諸国の要はドイツ・フランスである。

後進国の仲間いりしつつある日本などどうでもいい

ドイツは今年6月にドイツ初の国家安全保障戦略を発表したが、中国の脅威に触れつつも、台湾海峡については一言も触れなかった。ドイツは今年7月まで対中国戦略の発表を遅らせ続けてきたが、それは第7回独中政府間協議のための李強訪独に配慮したからだ。この協議ではディリスキリングはあくまで民間企業が行うものとし、両国の政治的融和が演出されたのだった。その後に発表された対中国戦略では、一部インド太平洋地域での軍事的プレゼンスの拡大が述べられたが腰が引けた内容だ。また、ドイツとポーランドは今年6月までドルジバパイプライン経由でロシアのエネルギーを輸入しており、6月以降も第三国のエネルギーをロシア経由で輸入している。他国にウクライナ支援を求める以前の問題だ。自国の利益に対しては、徹底した対応をしているのだ。

フランスのマクロン大統領も中国に対しては更に及び腰の対応であり、NATOの東京連絡事務所の開設すら反対した。外交筋によると、最近起きていたフランス国内のデモがロシアの工作であると噂される中、それを中国に止めてもらうために明確な対応が必要だったことも理由の一つであったという話すら漏れてくる。ただ、フランスが日本の協力に恩義を感じているならば、その程度のことは認めるべきことだ。しかし結局、全会一致を原則とするNATOでは東京連絡事務所の設置を延期検討事項となった。更に、マクロン大統領は今年4月には訪中後に「私たちが一緒にやれることは幅広い。フランスと中国の友情万歳!」と自らのSNSに中国語で投稿している。欧州の安全保障のために多少なりとも貢献する日本に対して信じ難い扱いだ。少子高齢化、さらに経済力でもすでに後進国の仲間入りをしつつある日本との関係などどうでも良いのだろう。

<>

何がしたいんだ岸田は…

一方、そのような欧米のリベラル風の政治圧力が伴わない中国・ロシア側に与する国々は実は増加している。BRICsの参加国は著しい拡大傾向を示しており、既に約20か国が公式に加盟申請し、さらに20か国以上が参加に関心を示している。また、ロシアの厳しい情勢下にも関わらず、9月のG20 の裏側で行われたウラジオストクの東方経済フォーラムには、中国、インド、ベトナム、カザフスタン、ラオス、ミャンマー、シンガポール、フィリピン、北朝鮮、ベラルーシ、といった国々が参加している。中長期的に見れば力をつけるグローバルサウスの国々は、欧米に必ずしも歩調を合わせているとは言えない。

岸田政権が進める外交政策のように、過剰にウクライナ支援に傾斜しても、日本は欧米諸国からは安全保障上の確かな見返りを得ることは決してできない。また、欧米のリベラルな価値観を丸出しにしたフェミニスト外交の展開など自ら外交上の選択肢の幅を制限する愚かな行為だ。日本は単純に欧米に追従するだけでなく、自分たちにとっての真の国益とは何か、欧米にはできない外交政策とは何かをもう一度見直す必要がある。

渡瀬 裕哉

一方、そのような欧米のリベラル風の政治圧力が伴わない中国・ロシア側に与する国々は実は増加している。BRICsの参加国は著しい拡大傾向を示しており、既に約20か国が公式に加盟申請し、さらに20か国以上が参加に関心を示している。また、ロシアの厳しい情勢下にも関わらず、9月のG20 の裏側で行われたウラジオストクの東方経済フォーラムには、中国、インド、ベトナム、カザフスタン、ラオス、ミャンマー、シンガポール、フィリピン、北朝鮮、ベラルーシ、といった国々が参加している。中長期的に見れば力をつけるグローバルサウスの国々は、欧米に必ずしも歩調を合わせているとは言えない。

岸田政権が進める外交政策のように、過剰にウクライナ支援に傾斜しても、日本は欧米諸国からは安全保障上の確かな見返りを得ることは決してできない。また、欧米のリベラルな価値観を丸出しにしたフェミニスト外交の展開など自ら外交上の選択肢の幅を制限する愚かな行為だ。日本は単純に欧米に追従するだけでなく、自分たちにとっての真の国益とは何か、欧米にはできない外交政策とは何かをもう一度見直す必要がある。

渡瀬 裕哉