らくがきの途中写真を撮りましたので、載せてみます。

日頃から当ブログをご愛読していただいている皆さんへのサービスの一環として、たまにはこういう企画も喜ばれるのではないかと思い、書いてみました。

(これで喜ばれなかったら、もう泣くしかありません

)

****

まず最初に申し上げておきたいのは、絵の描き方に決まりはないということです。

わたしはいつも絵の描き方が違います。描くときの気分やその時の思いつきで変わります。この絵ではたまたまこう描いたというだけのことです。

使ったのは、3色の絵の具、筆1本、スケッチブックです。

ウルトラマリンディープ(青)、クリムソンレーキ(赤)、インディアンイエロー(黄)の3色です。

簡便な水彩らくがきの絵の具はいつもこの3色しか使いません。イラストなどちょっと多めに色が欲しいときでも最大6色くらいで、それより多くの絵の具を使ったことがありません。

わたしはそれで色が足りるのでそうしているだけで、足りなければ100色の絵の具を使おうと自由です。決まりはありません。

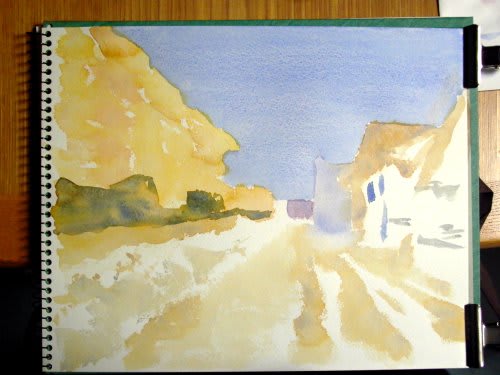

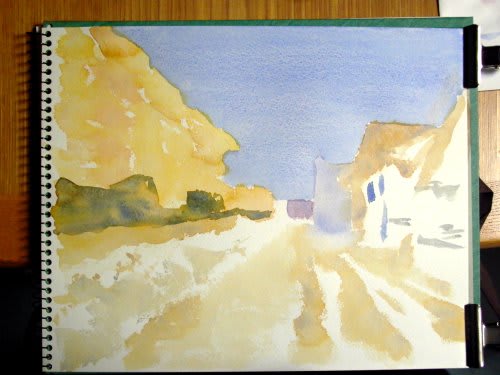

絵の具を水に溶いて、何もしていない真っ白のスケッチブックに、いきなり塗りつけます。慣れないうちはちょっと勇気がいるかも知れませんが、紙を汚すのに慣れると面白くなってきます。

一般的には鉛筆の下描き(デッサン?)をしてから色を付けるのが基本とされているようですが、この絵では下描きはしていません。絵を描くのに決まりは無いのですから、下描きをする・しないは自由なのです。

下描きしたほうがより安全に絵を描くことが出来ますが、スリリングな冒険を楽しみたいときは、下描き無しの方が面白いです。

ここでは一番奥に見える建物を最初に描いてみましたが、空を最初に描くこともありますし、手前の建物を最初に描くこともありますし、そのときの気分次第で描く順番はいろいろです。

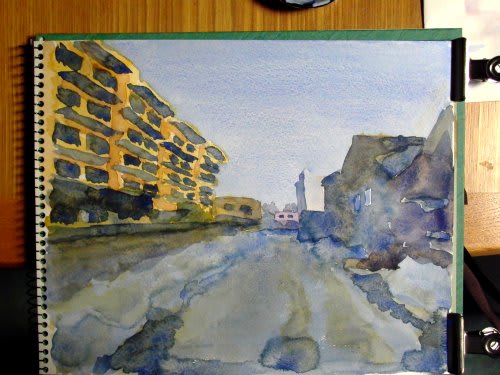

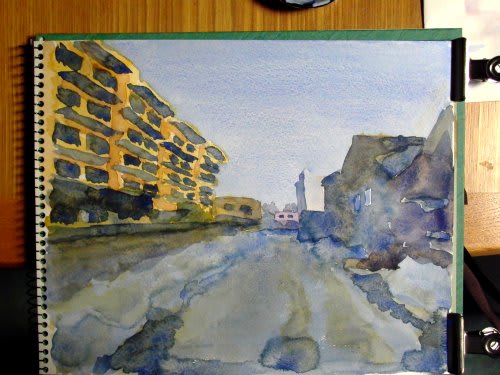

次に、左側の集合住宅の色を塗ります。

あまり細かいことを気にしないで、ざくざくと塗ります。

実物の色と全く同じ色や形に塗らなくても良いのです。

わたしは自分の感覚を重視しています。好きな色や形に塗ればいいということです。

奥の白っぽい建物を描きました。

絵を描いていたときは青色を感じたので薄い青色にしましたが、少し黄色っぽくした方が絵としては面白くなったでしょう。

でも、それは絵を描き終わってからの感想でしかありません。描いている最中の感覚でその色を塗ったのでそれで良いのです。

道路の雪の部分を軽く汚しておきます。先に描いた青っぽい建物の部分はまだ乾いていないので、色がにじんで混ざっていますが、あまり気にしません。

きちんと塗り分けしたいときは乾かしながら描きますが、そうでないときは、先に塗った色がまだ塗れていてにじんでしまってもそれはそれで絵の味になるのです。

たいていは、別な場所を描いているうちに勝手に乾いてしまったりするので、大した問題にはなりません。

かなりでたらめな感じですが、その辺はまあ、てきとーに…

右側の建物も描いていきますが、適当にちょこちょこっとそれっぽい雰囲気にしておきます。

左側の集合住宅の下の方に影をつけました。これもまた適当にそれっぽい形に塗ります。

「絵を描くコツは何ですか?」と聞かれたことが何度もありますが、そんなものはありません。

言葉で説明できる範囲のことは、すでに無数の「絵の描き方」本に書かれていることでしょうし、そういう類の本を読まないわたしが答えるべき問題ではないでしょう。言葉で説明できないことなら、なおさら答えようがありません。

強いて言うなら「なにも考えないで描く方がうまくいく」「案ずるより産むが易し」「当たって砕けろ」です。コツを知りたいと思わないのがコツです。

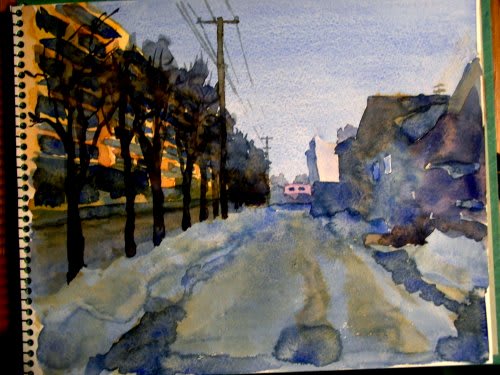

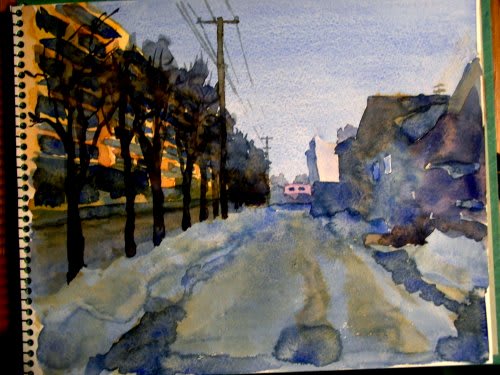

空を塗りました。塗りが色ムラになってもどうということはありません。

「色がムラになってきれいに塗れません。均一にどうしたらきれいに塗れますか?」と質問されたことがありますが、わたしに聞くのはお門違いです。

わたしも最初は「どうしたらムラ無くきれいに塗れるか」と考えたものでしたが、「塗りムラを活かした絵を描けばいいじゃない」と思いついて解決しました。さらには「もっと面白いムラにならないかな」と思うようにさえなりました。

そのほかにも同様に…

まっすぐな線が引けないなら、曲がった線を活かした絵を描けばいいじゃない

塗りがはみ出てしまうなら、塗りがはみ出ても良い絵を描けばいいじゃない

色が変になってしまうなら、変な色を活かした絵を描けばいいじゃない

…などなど、発想の転換でなんとかなります。

暗い雪の色を塗っていきます。

道路の下の方に意図していない水たまりのような大きなにじみ模様が出来ましたが、これを失敗と思うか、面白いと思うか、人それぞれです。

わたしは面白いアクセントになったと思い、嬉しくなりました。

右側の建物の日陰を塗って、さらに左の建物の暗い部分にも色を塗っていきます。

それっぽい感じに見えれば、形や色が正確でなくても問題ありません。

絵の中でわたしが大事にしているのは「雰囲気」でして、「形や色の正確さ」ではないからです。

ん? わたしの絵は雰囲気が悪い? …そう言われたら泣くだけです。

そして木を描きました。枝の一本一本を描き分ける必要はなくて、ざくざく、べたべた、ちょこちょこ…と、なんとなく木に見えれば十分です。

わたしがこの風景でいちばん描きたかったのは、この木々の間から見える建物に当たった夕日の色です。

これでほぼ完成ですが…

前の段階で終わらせるつもりでしたが、いまいち物足りなさを感じたので、電信柱と電線を描いてみました。

もちろん電信柱を描きたくなければ描かなくても良いです。目に入った物を全て描かなければならないと言うことはありません。そんなことはわたしには無理ですし。

逆に、実際には無い物であっても、「あったらいいな」「あるような気がする」「そう見えた」というものは描いたら良いと思います。

この場合は電信柱を描くことで面白くなりました。

でも実物どおりに電線を全部描くとうるさい感じになってしまうと思って省略しています。

その辺のさじ加減は描く人の感覚で決まることです。とにかく自由に描くのが面白いのです。

わたしはここで完成ということにしました。

「ね? 簡単でしょ?」

(これは某アフロな画家おじさんが言う決まり文句のようです)

追記

関連記事

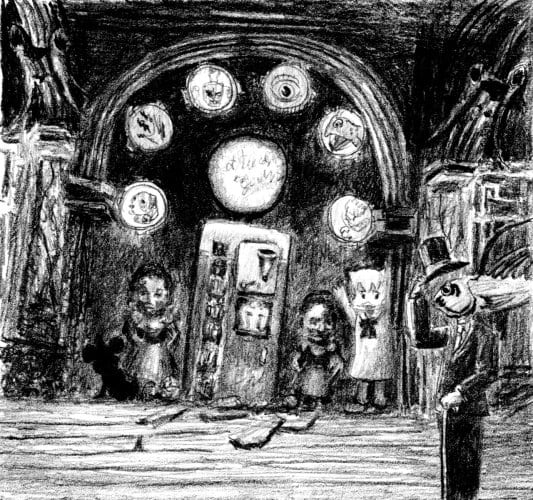

#406-409 らくがき姫 [

1][

2][

3][

4]…絵の描き方をめぐるどたばた劇。

#457 D50形蒸気機関車…蒸気機関車らくがきのメイキング。

#640-643 パッとしない水彩らくがき [

1][

2][

3][

4]…川辺の水彩らくがきメイキング

ほかにもまだあったような気がしますが、過去記事から探すのが面倒なのでこのくらいで…

いずれも、今回と同じように3色で描いています。

(「パッとしない水彩らくがき」はいつもと違う青色を使っているのかな?)

…というか、水彩らくがきはほとんど同じ色の絵の具でしか描いていません。

)

)

追記

追記