京都を取り囲む山々をめぐる 山道をたどる 道標です

出発点は 東山F1

伏見区には 武家の名前のついた町名などが多いところです

この公園は

松平筑前 とあります

JR桃山駅にある道標 東山F3

東山トレイル ➡ まとめ004 京都一周トレイル

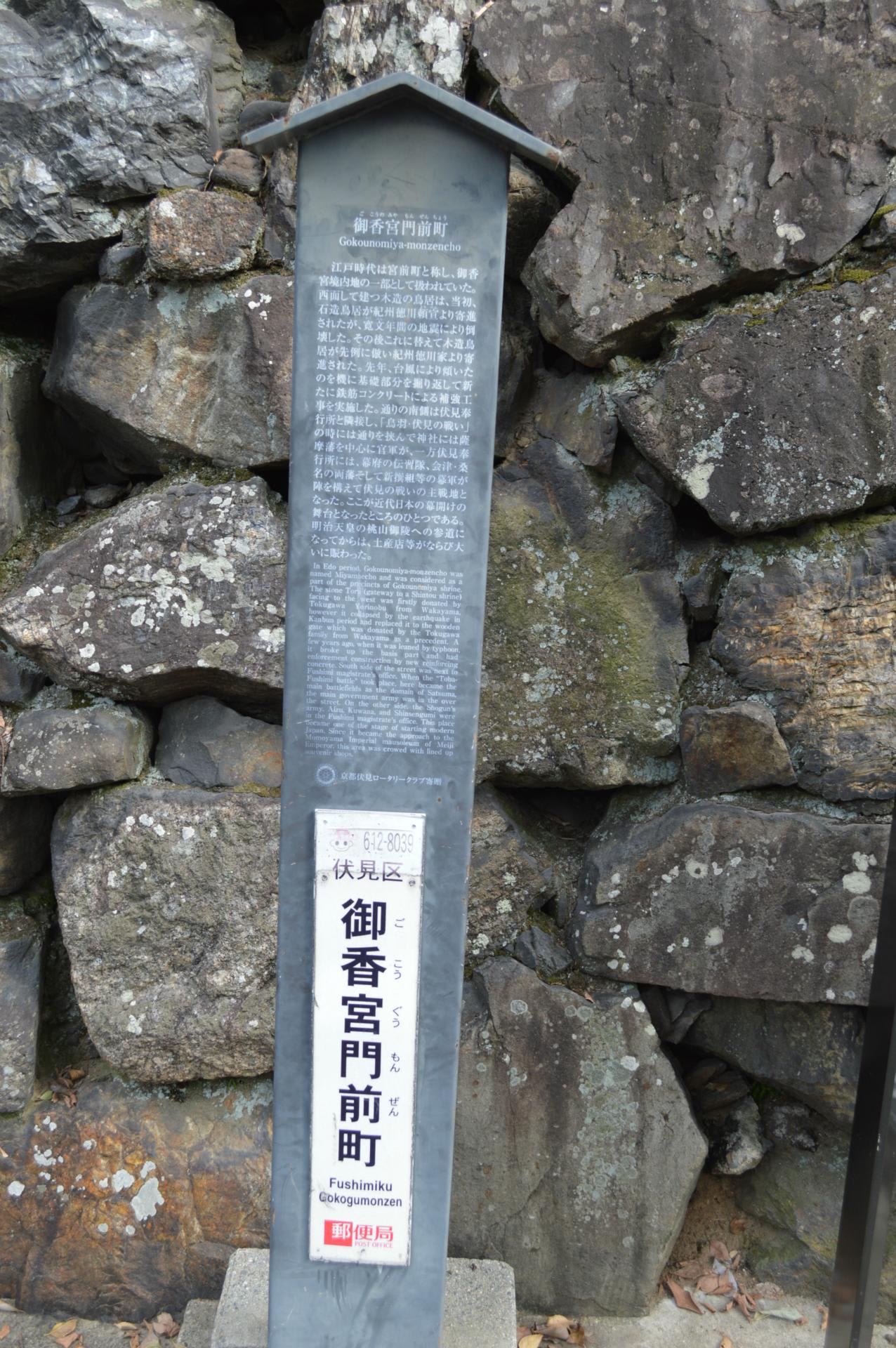

まち歩き前回の記事 ➡ まち歩き伏0204 御香宮門前町 黒田節発祥の地

今日の川柳

髭剃ってつるんと今日を生き延びる /板谷

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください。

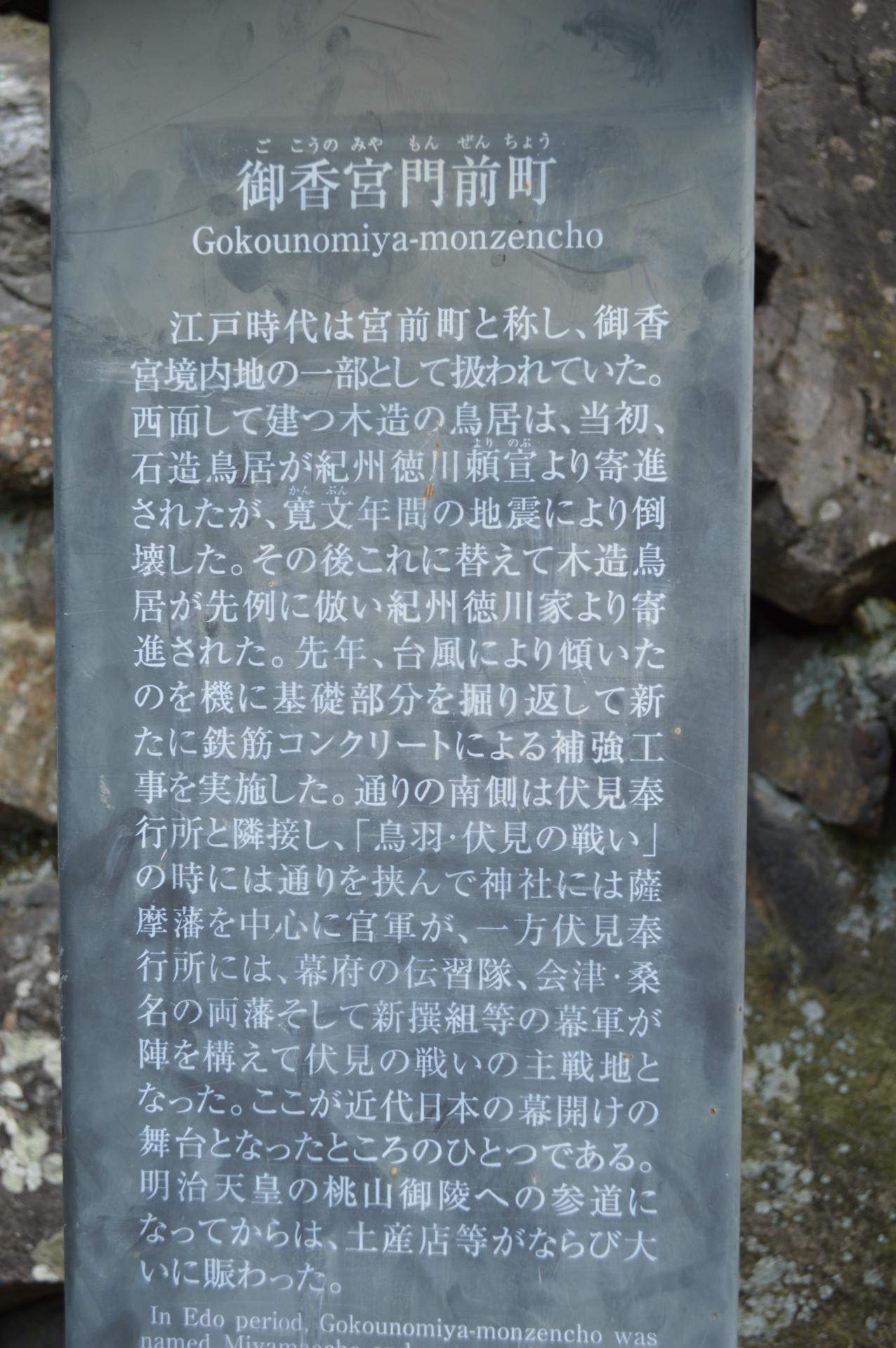

江戸時代は宮前町と称し、御香宮境内地の一部として扱われていた。西面して建つ木造の鳥居は、当初、石造鳥居が紀州徳川頼宜より寄進されたが、寛文年間の地震により倒壊した。その後これに替えて木造鳥居が先例に倣い紀州徳川家より寄進された。先年、台風により傾いたのを機に基礎部分を掘り返して新たに鉄筋コンクリートによる補強工事を完了した。通りの南側は伏見奉行所と隣接し、「鳥羽・伏見の戦い」の時には通りを挟んで神社には薩摩藩を中心に官軍が、一方伏見奉行所には、幕府の伝習隊、会津・桑名の両藩そして新撰組等の幕軍が陣を構えて伏見の戦いの主戦地となった。ここが近代日本の幕開けの舞台となったところのひとつである。明治天皇の桃山御陵への参道になってからは、土産店等がならび大いに賑わった。

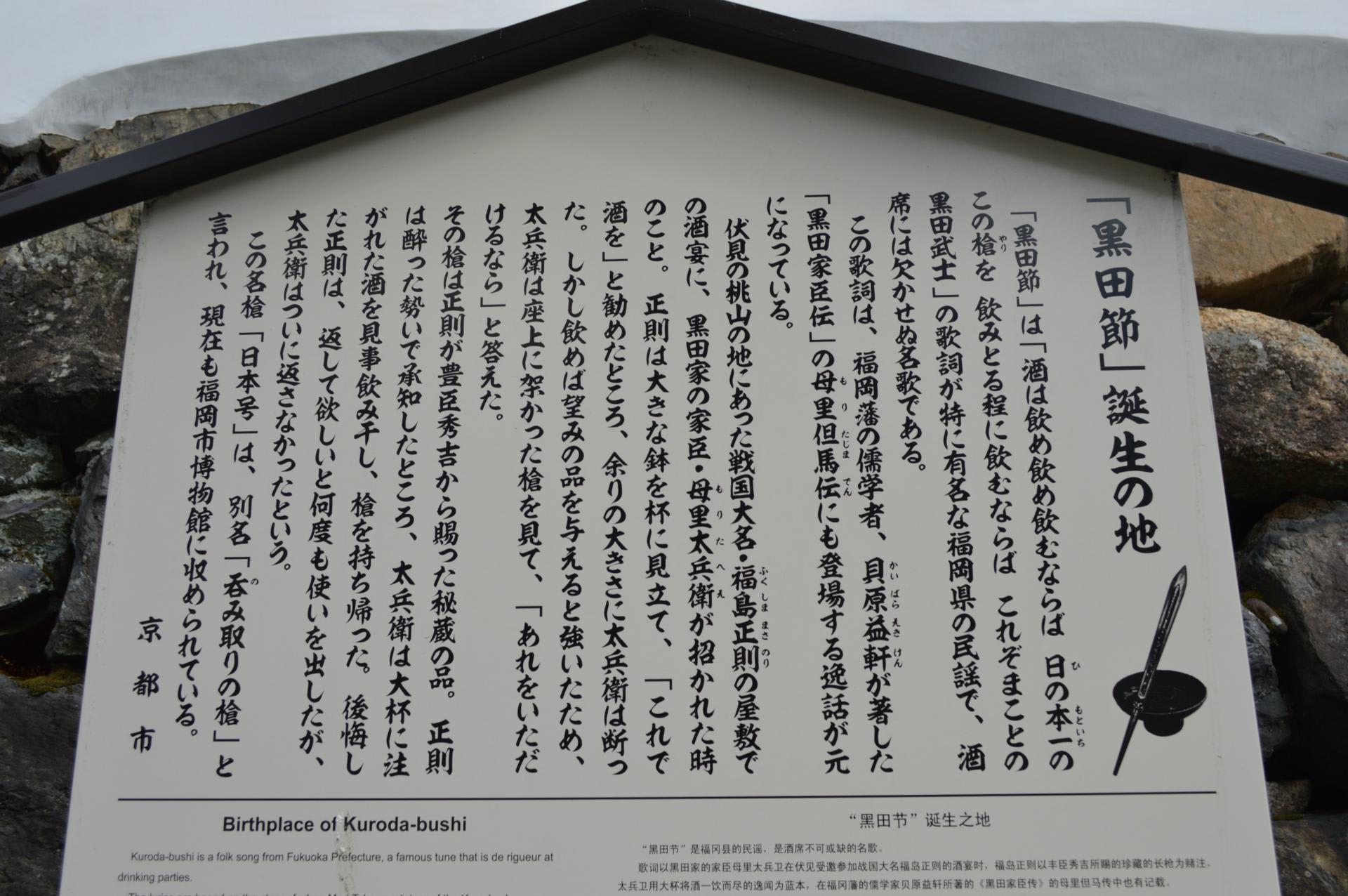

「黒田節」は「酒は飲め飲め飲むならば、日の本一のこの槍を 飲みとる程に飲むならば これぞまことの 黒田武士」

の歌詞が特に有名な福岡県の民謡で、酒席には欠かせぬ名歌である。

この歌詞は、福岡県の儒学者、貝原益軒が著した「黒田家臣伝」の母里但馬伝にも登場する逸話が元になっている。

伏見の桃山の地にあった戦国大名・福島正則の屋敷での酒宴に、黒田家の家臣・母里太兵衛が招かれた時のこと。正則は大きな鉢を杯に見立て、「これで酒を」と勧めたところ、余りの大きさに太兵衛は断った。しかし飲めば望みの品を与えると強いたため、太兵衛は座上に架かった槍を見て、「あれをいただるなら」と答えた。その槍は正則が豊臣秀吉から賜った秘蔵の品。正則は酔った勢いで承知したところ、太兵衛は大杯に注がれた酒を見事に飲み干し、槍を持ち帰った。後悔した正則は、返して欲しいと何度も使いを出したが、太兵衛はついに返さなかったという。この名槍「日本号」は、別名「呑み取りの槍」と言われ、現在も福岡市博物館に収められている。京都市

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き東0203 さびかけた 町名看板

今日の川柳

水族館に唇の忘れもの /平賀

下のユーザー地図で京都市内の記事探索が出来ます。試してみてください。