珍しい 水の代わりに油をかけます

油掛地蔵

油掛地蔵は今より約670年前鎌倉後期の延慶3年(1310)12月8日に平重行の願主にて建立された御仏であります。御本尊は阿弥陀如来頼光内の種字観音、勢至、両菩薩とあわせて弥陀三尊の御姿であります。

石の両肩を斜めに大きく切り落とした珍しい形で厚肉彫りで胸の張り豊かで両肩から両腕にかけての重厚さは鎌倉中期石仏の風格がうかがえます。京都で鎌倉期在銘の石仏はこの他に2体しかなく何れも重文・重美に指定されています。

この油掛地蔵尊も重要文化財級の石仏で貴重な文化財であります。

(佐野精一著 京の石仏より)

また、この御仏に油をかけると祈願成就の言い伝えは延宝8年、黒川道祐の「嵯峨行程」に「油掛地蔵此辺にあり、凡そ油を売る人この所を過るときは必ず油をこの像に灌いて過ぐ云々」とあり少くも約300年以上の昔より御油を掛け御祈りした風習があった事をきしている。ひょっとすると戦国の風雲児、斉藤道三もその昔、京・山崎の往還この御仏に油を灌ぎ大願成就を祈念したのではなかろうかと想うのもまた楽しいではないか

昭和56年12月8日

石仏前回の記事 ➡ 石仏上001 弥陀石仏 ・金泉寺

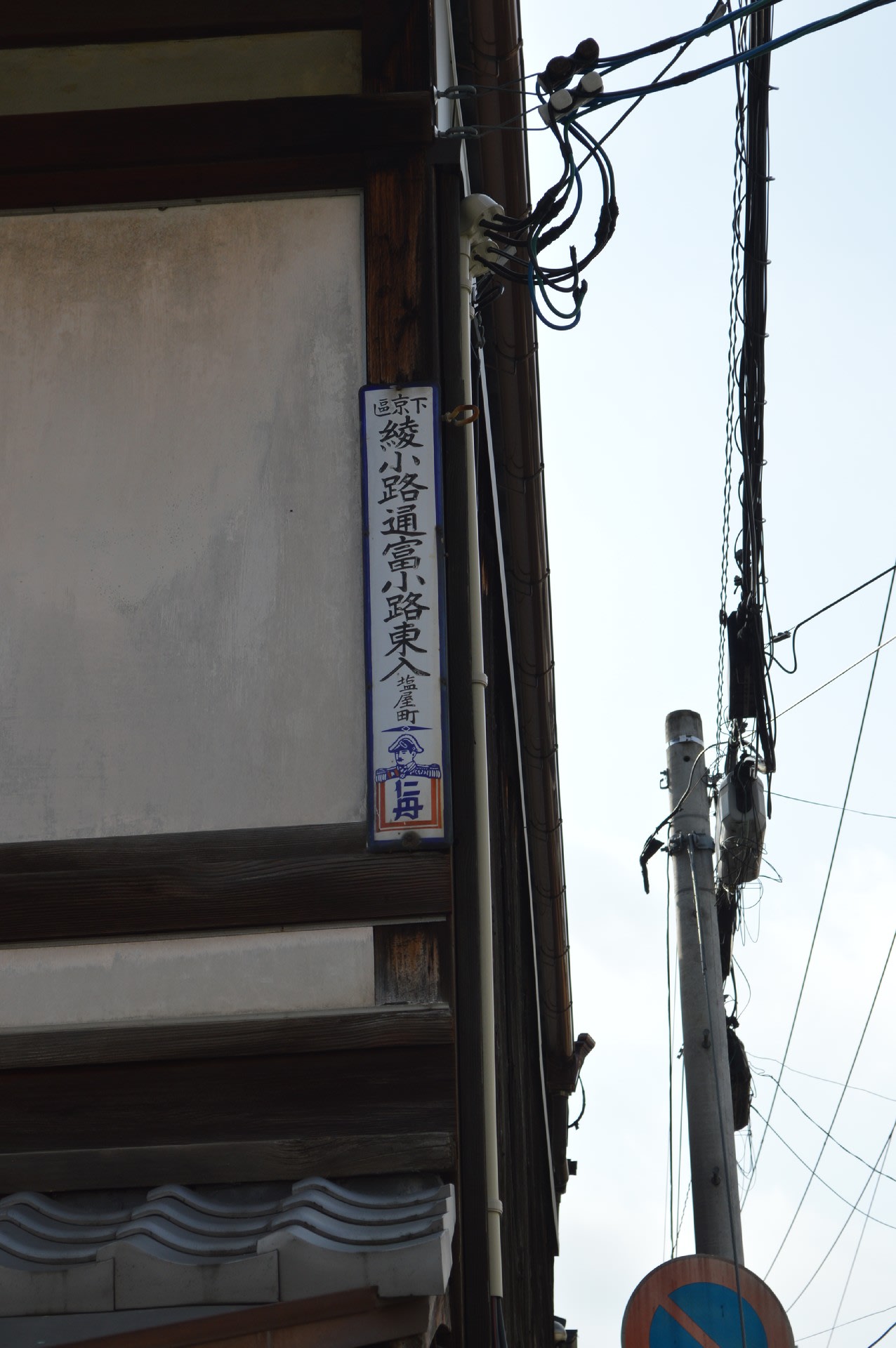

富小路東入ル 塩屋町

油小路西入 西綾小路東半町

西院東入上ル 矢田町 西院は正しくは 西洞院ではなかろうか

西洞院東入上ル 矢田町

東洞院東入 元悪王子町

柳馬場東入 塩屋町

11月6日 醒ヶ井東入 西綾小路西半町

4月12日 東洞院東入 新明町

4月21日 柳馬場東入 脱落

関連記事 ➡ 仁丹 町名ホーロー看板

弥陀石仏・金泉寺

花崗岩製 高さ1.37mの舟形光背をした石材表面に、蓮弁が彫ってない台座の上に、定印を結んで結跏趺座する像高86㎝の阿弥陀像を厚肉彫りしたもの。鎌倉後期の特色を表している。基礎に江戸時代、元禄5年(1692)の刻銘がある。この時に念仏講中の人々が浄財を持ち寄って、基礎と、その上に載る蓮台座を新しく寄進造立して安置したものである。境内無縁塔の前にも、室町時代の阿弥陀石仏二体がある。

関連記事 ➡ 寺院上0044 金泉寺 西山浄土宗

聖光寺

錦綾山と号し、浄土宗鎮西派に属する寺である。寺伝によれば、当地には平安時代後期、仏師康慶の居宅があり、その後園に浄土宗第二祖聖光房弁長(鎮西上人)の草庵があったといわれている。弁長はここから8年間、法然上人の許に通い、浄土宗の法灯を受け継いだと伝えられている。当寺は元久元年(1204)弁長の帰郷に際し、康慶がその別離を悲しみ、弁長自身の真影をこの草庵に奉安し、聖光庵と名づけたことに始まるといわれている。本堂には、鎌倉時代の作と伝えられる嵯峨式釈迦如来立像を安置し、寺宝としては清海曼荼羅、当麻曼荼羅の二福を蔵している。また、境内には大石良雄の母と、綿屋善右衛門好時(天野屋利兵衛)の墓がある。 京都市

文政10年 (1827)

開運地蔵菩薩

赤穂義士関連記事 ➡ 赤穂浪士の史跡・ゆかりの地 9月20日 更新

寺院 前回の記事 ➡ 寺院下0039 透玄寺 浄土宗

右の小さい方の社

冠者殿社

八坂神社の境外末社。官社殿社と表記されることもある。御祭神は八坂神社と同じであるが、ここは荒魂を祭る。荒魂とは和魂と対をなすもので、神霊のおだやかなはたらきを和魂、猛々しいはたらきを荒魂といい、

全国の神社の本社には和魂を、荒魂は別に社殿を設け祭るという例が多い。もとは、烏丸高辻にあった八坂神社大政所御旅所に鎮座していたが、天正19年に豊臣秀吉の命により御旅所が現在地に移転した時、樋口(万寿寺通)高倉の地に移され(現在の官社殿町)、さらに慶長のはじめに現在地に移された。明治45年、四条通拡幅に伴い旧社地より南方に後退している。毎年10月20日の祭りを俗に「誓文払い」という。

昔の商人は神様に商売ができることへの感謝と、利益を得ることに対する償いの意識をもっていました。

この感謝と償いの意識により年1回の大安売りをして、お客様に利益を還元する商道徳がしっかり守られていました。

この本来の誓文払いの精神を継ぎ、商人の方々は商売繁昌を、

一般の方々は神様の清き心を戴き家内安全で過ごせるよう願って10月20日に大勢参拝されます。

八坂神社

別の話では、八坂神社御旅所といい、四条通を挟んで南北に末社があったが、

都市の発達によって北の杜は八坂神社へ移し、今は南側に大政所社、少将井社、官舎殿社の三社が残っている。

このうち、官舎殿社(冠者殿社)は、俗説では土佐坊昌俊の霊を祀るといわれる。

昌俊は源頼朝の密命をうけ、文治元年(1185)10月17日に義経の堀川邸を訪ね、

誓紙を書いて二心のないことを誓約しながら義経を襲い、失敗して処刑された。

死にのぞんで、後世に忠義立てのために偽りの誓をするものの罪を救わんとの願いを立てたといわれる。

これに因んで、昌俊は起請返しの神、誓文払いの神と崇められ、

毎年10月20日には、商売人や遊女達は商売上の駆け引きにうそをついた罪を祓い、

神罰を免れんことを願って参詣するならわしがあり、これを「誓文払い」という。

また祇園や先斗町の花街の人々は、当社の参詣には一切無言でなければ願い事は破れるといわれ、

途中、なじみの客に出会っても一切口をきかない。よってこれを「無言詣」ともいう。

左 の社

義経・源平ゆかりの地 ➡ 義経・弁慶 伝説 源平物語

祠 前回の記事 ➡ 祠下002 悪王子社 祇園祭の始まり