2016年5月21日 山本調整池

2023年7月21日

山本調整池は左岸が新潟県小千谷市谷内、右岸が同市山本にある東日本旅客鉄道(株)(JR東日本)が管理する発電目的のアースフィルダムです。

大正期に入り首都圏への人口集中による大量輸送に対応するため都心を中心に鉄道の電化が進められ、当時の鉄道省はその電源を信濃川中流部に求めました。

まず1939年(昭和14年)に宮中取水ダムと千手発電所が竣工、さらに1945年(昭和20年)に浅河原調整池が完成し発電能力は12万キロワットとなりました。

その後戦後の電力不足に対処するため1951年(昭和26年)に千手発電所の放流水を利用して山本調整池と小千谷発電所(最大出力12万3000キロワット)が完成、さらに1990年(平成2年)には山本第二調整池と小千谷第二発電所(最大出力21万キロワット)が竣工しました。

その後戦後の電力不足に対処するため1951年(昭和26年)に千手発電所の放流水を利用して山本調整池と小千谷発電所(最大出力12万3000キロワット)が完成、さらに1990年(平成2年)には山本第二調整池と小千谷第二発電所(最大出力21万キロワット)が竣工しました。

現在は3発電所合わせて約45万キロワットの電力を発電し、これはJR東日本管内で消費する全電力量の2割強に相当します。

小千谷及び小千谷第二発電所は鉄道向け発電ということで朝夕のラッシュ時と昼夜の閑散時の出力調整の幅が非常に大きく、上部調整池の果たす役割が一般的な発電施設よりもはるかに重要なため山本調整池では浅河原調整池同様、独自の調整施設が設置されています。

山本調整池には2016年(平成28年)5月に初訪、2023年(令和5年)7月に再訪しました。

掲載する写真にはそれぞれ撮影日時を記載しています。

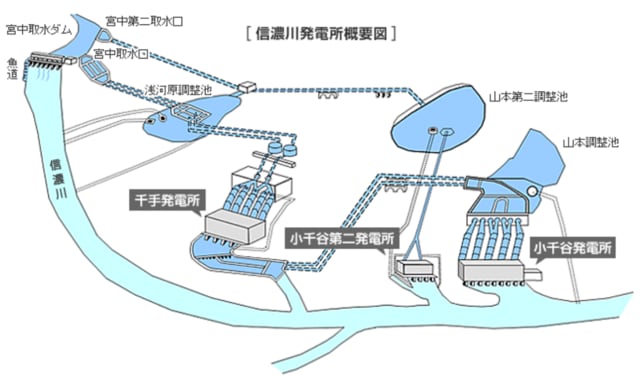

JR東日本信濃川発電所概要図(JR東日本HPより)

国道351号線旭町バイパスで信濃川を渡ると左手に発電所が見えてきます。

右手が小千谷発電所、左が小千谷第二発電所。

(2023年7月21日)

右上の取水口から5条の水圧鉄管で発電所に水が送られます。

赤いトラス橋は国道117号山辺橋。

(2023年7月21日)

国道117号をくぐり小千谷発電所へ5条の水圧鉄管が並びます。

内径4.5メートルの鉄管が5本並ぶさまは圧巻。

(2023年7月21日)

発電所の取水ゲート直下を道路が通ります。

(2023年7月21日)

こちらは1990年(平成2年)に増設された小千谷第二発電所。

最大出力は小千谷発電所(最大12万1000キロワット)の2倍近く、21万キロワットに及びます。

(2023年7月21日)

取水ゲート右岸高台から複雑な取水設備全体を俯瞰できます。

大幅な出力調整に対応できるよう2段の分水工が設けられています。

この分水工の仕組みについては水力ドットコム様にわかりやすい説明が記載されています。

(2023年7月21日)

取水設備中央にダム穴のような長円形の調節水槽が設けられています。

左手の直線上の構造物はスクリーン。

(2023年7月21日)

スクリーンをズームアップ

除塵機用のレールが敷かれています。

(2023年7月21日)

右手は千手発電所からの導水路の流入ゲート。

(2016年5月21日)

取水設備左岸側に移動します。

こちらは慰霊碑。

大正末期の着工以来の計150余名の殉職者を慰霊しています。

(2023年7月21日)

千手発電所から送られた水は扇形の調節水槽により、水位に応じて6本の水圧鉄管への送水を調整します。

まるで巨大なダム穴。

(2023年7月21日)

鉄道の運行状況に合わせて発電出力が調整されるため、余水は調整池に貯留されます。

必要以上に余水が発生した場合は右手の余水吐から直接信濃川に放流されます。

(2023年7月21日)

調節水槽と導水路からの流入ゲート。

(2023年7月21日)

余水吐をズームアップ

戦場のトーチカのようです。

(2023年7月21日)

アングルを変えて。

(2023年7月21日)

ここまで紹介してきたのはあくまでも調整池からの発電所への取水設備。

ダムの堤体はこちら

堤頂長926.6メートルに及ぶアースフィル堤体。

2004年(平成16年)の中越地震では堤体に亀裂が入るなどの損傷が発生しました。

(2023年7月21日)

左岸から調整池越しの上流面。

(2023年7月21日)

上流から余水吐、調節水槽、流入ゲートを遠望。

(2023年7月21日)

出力調整の幅が大きな鉄道向け発電施設のため、他所では見られない独特の施設が多々設けられています。

事前に十分な予習をしてそれぞれの設備が持つ役割をよく理解してから見学されることをお薦めします。

3632 山本調整池(0391)

左岸 新潟県小千谷市谷内

右岸 同市山本

信濃川水系信濃川

P

E

27.5メートル

926.6メートル

1071千㎥/1032千㎥

東日本旅客鉄道(株)

1954年

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます