今回はテングチョウ。3月下旬になり、しばらく休んでいたショップ再開の準備もあり旧軽井沢銀座に出かけたところ、お向かいのショップのTさんと顔を合わせ少し話しこんだ。Tさんはチョウ好きであり、時々チョウの話題で盛り上がるのだが、今回は銀座通りの路上に止まっているテングチョウを見つけて保護したのだという。

手でつまみ上げて、ショップ脇の花壇に止まらせておいたのが前日のことだったというので、その場所に行ってみるとまだ同じ場所でじっとしていた。時々翅を開閉しているが、飛び立っていかない。今は昼間でも外気温は13℃ほどで、まだチョウにとっては低すぎて飛び廻ることはできないようである。

その時持っていたスマホで撮影したのが次の写真である。この冬を成虫で過ごした越冬チョウ(♀)のはずだが紋の朱色が鮮やかであり、翅の傷みなどほとんどなくきれいな状態である。軽井沢周辺では今年初めて出会ったチョウということになった。

旧軽井沢銀座通りでTさんに保護されたテングチョウ♀(2021.3.25 撮影)

テングチョウは前翅長19~29mmの中型のチョウ。「テング」の名前は、上の写真ではよくわからないが、頭端が長く突出して「天狗の鼻」のように見えるためとされる。年2回発生することもあるとする図鑑もあるが、6月ごろ羽化した個体は間もなく休眠し、秋から翌春にかけて暖かい天気の日には盛んに活動するからそのように見えているとも言われている。越冬した母蝶は4月の中、下旬、榎の発芽を待ち受けて産卵を始め、芽腋に2~3個ずつ一芽に20個近く産み付ける。

独特の色彩と翅形状から他種との識別は容易であり、地表に止まっている時などでも、すぐにそれと知れる。

いつもの「原色日本蝶類図鑑」(横山光夫著 1964年 保育社発行)での記述を見ると次のようである。

「南欧からヒマラヤ・支那・台湾・沖縄・日本全土に産する本種も、東北から北海道の寒冷地には少ない。『落葉』にも似たこの小さな蝶も、系統的には古く、アメリカの第三紀層中から化石として発見されている『生ける化石』でもある。大阪府下箕面はかつて本種の『天下の名所』であったといえる。この蝶の食樹である各所の榎の大樹は幼虫のため裸となり、幾千とも知れぬ『てんぐちょう』は蠅を追うようで、日だまり・湿地・路上に群がり、歩めば風に吹き散る落ち葉のようであったが、1946年ごろから天敵の迫害によるものか、ほとんど絶滅に近くその姿を見掛けなくなった。・・・」

中学生のころ、当時はまだこの「原色日本蝶類図鑑」を持っておらず、学校の図書館でテングチョウの項を読み、もしかしたらまだ見ることができるのではないかとの期待をもって、箕面の滝から勝尾寺方面まで採集に出かけたことがあった。そこまでは記憶にあるが、果たして実際に捕らえることができたかどうか今はもう定かではない。当時集めていた標本などはその後転居を繰り返すうちに散逸してしまった。

前述の機会以外には、軽井沢ではまだ出会ったことはないが、周辺地域でこれまでに撮影したテングチョウは次のようである。この写真を見ると、「テング」の名前の由来がよく理解できる。こうした長い鼻(下唇ひげ⦅パルピ⦆)を持つ種は他にはいないと思う。

オオイヌノフグリで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

オオイヌノフグリで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

オオイヌノフグリで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

オオイヌノフグリで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

テングチョウ♂(2019.10.1 撮影、吉井町)

テングチョウ♂(2019.10.1 撮影、吉井町)

テングチョウ♂(2019.10.1 撮影、吉井町)

フキノトウで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

フキノトウで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

フキノトウで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

フキノトウで吸蜜するテングチョウ♂(2020.3.19 撮影、吉井町)

テングチョウ♂(2019.10.1 撮影、吉井町)

テングチョウ♂(2019.10.1 撮影、吉井町)

テングチョウ♂(2019.10.1 撮影、吉井町)

次の写真は佐久市で撮影したものだが、駐車場の細かい砂利の上を飛び廻っては止まるという動作を繰り返していた。翅の文様がこまかい砂利に紛れてしまい、見分けにくい。

テングチョウ♂(2020.6.24 撮影、佐久市)

このテングチョウに関する話題を2つ。ひとつは、分類上のもので、現在テングチョウはタテハチョウ科に属するとされている(「フィールドガイド日本のチョウ」(2013年誠文堂新光社発行)、「日本産蝶類標準図鑑 」(2011年学研発行など))。しかし、私がチョウの採集に熱中していた頃の前出の図鑑「原色日本蝶類図鑑」(1964年発行)にはテングチョウ科として独立しており、日本では1種1科のちょっと風変わりなチョウとして分類されていた。1991年発行の「検索入門 チョウ②」(渡辺康之著 保育社発行)でもテングチョウは独立した科として分類されている。

いつ頃からタテハチョウ科に編入されたのかは定かではないが、その理由について前出の日本産蝶類標準図鑑には次のように記されていて、最新の分子系統解析の成果であるとされている。

「従来日本では、タテハチョウ科の範囲は、ジャノメチョウ類、マダラチョウ類、テングチョウ類をそれぞれ科として独立させた、いわゆる狭義のタテハチョウ科であった。しかし、欧米をはじめとする近年の高次分類では、これらをふくんだ広義のタテハチョウ科としてあつかうのが主流である。また遺伝子を用いた分子系統解析でも、この考え方を支持する結果が次々に得られている。そこで、本書でも高次分類体系は世界的な基準に合わせて、上記の各3グループをそれぞれタテハチョウ科の1亜科と見なす広義のタテハチョウ科を用いた。・・・」(矢後勝也)

二つ目の話題は、原色日本蝶類図鑑に書かれていた、「大阪府下箕面はかつて本種の『天下の名所』であったといえる。この蝶の食樹である各所の榎の大樹は幼虫のため裸となり、幾千とも知れぬ『てんぐちょう』は蠅を追うようで・・・」という記述についてである。

ここではその後「1946年ごろから天敵の迫害によるものか、ほとんど絶滅に近くその姿を見掛けなくなった。・・・」とされていたが、近年ふたたびテングチョウは大発生を繰り返しているようである。

ネット検索をしてみると多くのYouTube映像を見ることができ、2013年頃から昨年まで、宮崎県、岡山県、奈良県、和歌山県など、西日本を中心として、場所を変えながらの大量発生が報じられている。また、山梨県でも同様の報告が見られる。

次は「AGARA紀伊民報」が伝える和歌山県での大量発生の様子である。

「てんぐの鼻のような突起物が特徴のテングチョウが、昨年に続き和歌山県の紀南地方で大発生している。昨年よりは少ないとみられているが、幼虫が好んで食べるエノキの中には、葉がほとんどなくなった木もある。

テングチョウはタテハチョウの仲間で羽を広げると5センチ前後になる。羽は裏面が枯れ葉のような保護色になっている。速く羽ばたき、敏感に動き回る。雑木林の周辺に生息し、道路脇の水たまりでは吸水するため、他のチョウと一緒に多く集まる。成虫で越冬する。

多くの葉が食べられたエノキの周囲では、ススキなどの雑草にもサナギがぶら下がり、次々と羽化する姿が見られる。

県立自然博物館によると、昨年は県内全域で大発生が見られた。暖冬の影響で多くの成虫が生き残り、子孫を増やしている可能性があるという。」(2020年5月27日AGARA紀伊民報より)

テングチョウはタテハチョウの仲間で羽を広げると5センチ前後になる。羽は裏面が枯れ葉のような保護色になっている。速く羽ばたき、敏感に動き回る。雑木林の周辺に生息し、道路脇の水たまりでは吸水するため、他のチョウと一緒に多く集まる。成虫で越冬する。

多くの葉が食べられたエノキの周囲では、ススキなどの雑草にもサナギがぶら下がり、次々と羽化する姿が見られる。

県立自然博物館によると、昨年は県内全域で大発生が見られた。暖冬の影響で多くの成虫が生き残り、子孫を増やしている可能性があるという。」(2020年5月27日AGARA紀伊民報より)

蝶好きには嬉しいニュースかと思うが、暖冬の影響の可能性を指摘していることもあり、いったい何が起きているのだろうか。そして、今年もまた大量発生のニュースがどこかで報じられるのだろうか。

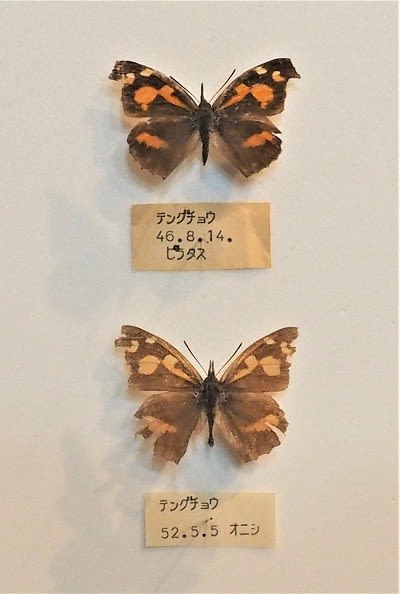

義父のコレクションには昭和46年8月(♀)と昭和52年5月(♂)に採集した2頭のテングチョウが含まれているが、昭和52年採集の1頭は鱗粉が落ち翅も傷みが大きい。他の種では多くの標本が残されているものもあるので、その当時はテングチョウの個体数が少ない時期で、採集が難しかったのではと想像している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます