これまでの記事

・

自然の力、生命の力、肯定の力(1)~動的平衡part.1

・

自然の力、生命の力、肯定の力(2)~動的平衡part.2

・

自然の力、生命の力、肯定の力(3)~あいまいな量子part.1

・

自然の力、生命の力、肯定の力(4)~あいまいな量子part.2

・

自然の力、生命の力、肯定の力(5)~あいまいな量子part.3

・

自然の力、生命の力、肯定の力(6)~元素転換part.1

----------------------------------------------------------------------------------

<自然界で実際に起きていること>

『万物は原子の組み合わせであり、万象とはこの組み換えである。

そして原子とは、それ以上何も変化することのない最小構成単位であり、人や自然にできるのは、それを“移動”させることのみである。』

この約束は、発見から百年ほどの間は、揺るぎない科学的事実であるとされてきました。

そしてその後、放射性元素の存在が確認され、原子の内部構造が明らかになってからも

『放射性元素を除けば、原子核レベルの反応(元素の転換)は、常温常圧(地球自然環境)下では起こりえない』

とされてきました。

ところが、試験管の内側では揺るぎなかったこれらの法則も、自然界においては必ずしもそのとおりでないという報告は、ラヴォアジェの同時代から度々観測されてきていたのでした。

以下はその観測例のうちの一部です。(ルイ・ケルヴラン著『生物学的元素転換(朔明社)』より引用。その他図表なども含め、当ブログへの引用は著作権者の許可をいただいております。)

・1822年、L・ヴォークランが穀物だけを食べていた鶏が、摂取した穀物に含まれている量を超えるカルシウムを排泄していることを明らかにした。

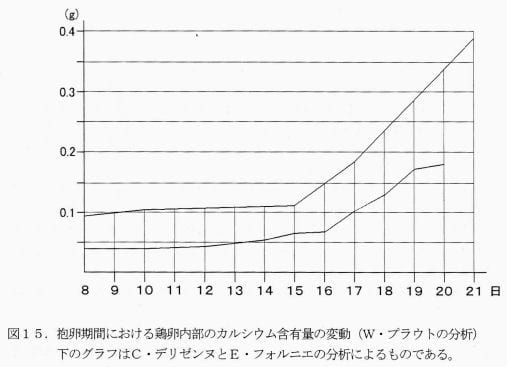

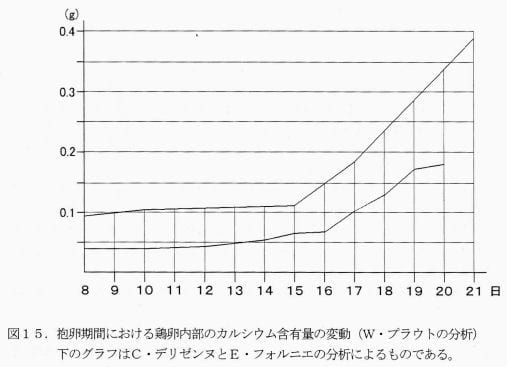

・1822年、ウィリアム・プラウトが、生まれたばかりのヒヨコに、卵の4倍の石灰分(カルシウム化合物)が含まれていること、またその時、殻の石灰分の量には変化が無かったことを報告した。

(*卵に含まれるカルシウムの量ではヒヨコの骨格等を形成する分には満たない。現在それは殻からの移動という根拠のない説明がなされている。)

・1849年、フォーゲルがあらかじめ予防策を講じておいたにも関わらず、クレソンの新芽に種子よりも多くの硫黄分が検出された。

・1856年~1873年にかけて、J・B・ローズとJ・H・ギルバートが土壌の含有量を上回るマグネシウムを植物が抽出していることを示すいくつかの実験を行った。

・1875年~1881年にかけて、フォン・ヘルツィーレは、発芽時にある元素が増加し、別の元素が減少していることを示す組織的な試験分析を行った。

・1935年、E・プァイファーが、著作「大地の生産性」において、芝生の成長によってカルシウムが消耗される時期に生えてくるデイジーが、存在するはずの無い量のカルシウムに富んでいることを分析した。

・1925年、P・フロンドラーが、藻類によって海水中のヨウ素は固定されているわけではなく、藻類自体がヨウ素を造り出していることを立証した。これに加えて、フランスの地質学者のA・ド・カイユーが、先カンブリア時代の岩石にヨウ素の存在した痕跡が見いだせないことへの疑問を投げかけている。

・ミミズが土壌のカルシウムを増やすことはウォルニー(1890)、プー(1941)、ルントとヤコブセン(1944)、ホップとクレイター(1948)によって確認されている。

・1990年、V・I・ヴィソツキー、A・A・コルニロバを中心とするキエフの研究グループによって、ある種のバクテリアが、人体に対する致死量の何千倍もの放射能に耐えることができ、また放射性元素を安定元素へと転換させることが確認された。

(同書p.70)

このような科学の定説から見て「異常」とされる様々な現象に、「異常」な仮説を立て、見事に説明してみせたのがフランスの科学者、ルイ・ケルヴランです。

<生体内元素転換~ルイ・ケルヴランの研究>

1901年、ブルターニュ地方のカンペールに生まれたケルヴランは、様々な自然現象に関心を抱く好奇心旺盛な少年時代を過ごしていました。

ところが、彼の抱く素朴な疑問に、先生も理論書も納得いく答えを用意していないことを不思議に思うのでした。

1939年、労働視察官だったケルヴランは電気による事故防止に関する研究の成果として、電流に対する身体の抵抗が、その電流の強度や電圧のような要因とともに変化すること、人間や動物の身体は決して金属抵抗のようには作用しないこと、人体にオームの法則(電気工学における電流と電圧と抵抗の関係)をそのまま適用させることの危険性を指摘しました。

この研究成果は、現在も労働医学における重要な概念として世界的に認められていています。

さかのぼって1935年、ケルヴランは、溶接工におきる致命的な一酸化炭素中毒事故の調査を依頼されました。ところがケルヴランは空気中に一酸化炭素の痕跡を見出すことも、発生源を特定することもできなかったのです。

そして1955年、ケルヴランは再びこの謎と対峙することになります。パリで酸素バーナーを用いた切断工が続けて3人死亡する事件が発生し、同僚がその調査にあたったのです。

ところがやはり、その作業場の空気中には(それは労働者たちの鼻口近くから採取された空気のサンプルにも)一酸化炭素はどこにも検出されず、にもかかわらず死因は明確な一酸化炭素中毒であり、被災者たちと同じ仕事をしている労働者たちの血液のサンプルは、彼らが慢性の一酸化炭素中毒の症状に苛まれていることを示していたのでした。

そこに明らかにしなくてはならない事実があると感じたケルヴランは、同僚にこの調査の重要性を説き、今度は4年間みっちり取り組みました。

そして、一酸化炭素の発生源が身体の内側からでしかありえないことをはっきりさせ、事故の原因が”高温に熱せられた鉄に触れている空気”であることを明らかにし、エアチューブで労働者の鼻口に新鮮な空気を送ることで一酸化炭素中毒の症状は著しく軽減しました。

問題は、いかにして“身体の内側から”一酸化炭素が生み出されたのか?ということ。

これは幼少の頃、先生に問いかけて答えを得られなかった、ストーブによる一酸化炭素中毒の謎と同様のものでした。

やがてケルヴランは、空気(チッ素+酸素)を吸い込み、一酸化炭素(炭素+酸素)が発生した理由として、大胆にもチッ素から(一酸化)炭素への生体内での元素転換の可能性を考えることになります。

ケルヴランにしてみれば、それは幼少の頃から接してきた様々な科学的に見て不可解な現象が、そう考えることの方が理に適っているのではないか?と感じさせるのに十分だったのです。

生命は、その体内で原子核を結合、あるいは分裂させることによって他の元素から別の元素を造り出している?

そして1959年、油井採掘労働者たちの労働条件の視察をしたサハラでの公務において、ケルヴランは自分の仮説をさらに確証することになります。

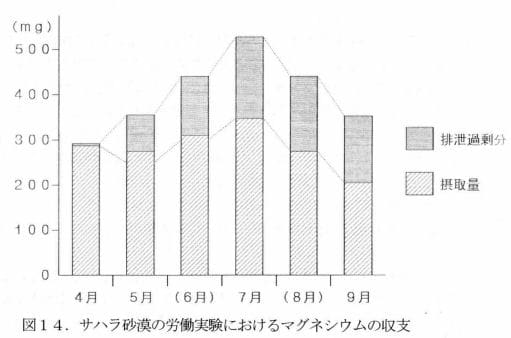

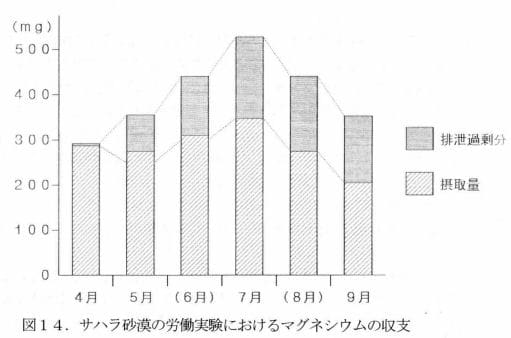

そこでは、炎天下に日陰の無い金属製の高台で、激しい労働に従事していた労働者たちの摂取した飲食物と排泄物のすべてが、陸軍の軍医と助手のチームによって6ヶ月間にわたって分析されました。

その結果、暑さのなかで塩分(ナトリウム化合物)の摂取量は増加しているのに、そのナトリウムが全て排泄されているわけではないこと、さらに摂取量に対するカリウムとマグネシウムの排泄量の超過分が見られたのでした。

(同書p.62)

それよりも不可解だったのは、日光と食物から得られるエネルギー(熱量)と、発汗と労働によって消費されていると考えられるエネルギーの大きな収支の差であり、ケルヴランはこれを、ナトリウムからカリウムに転換する際の内熱反応(熱の吸収)によるものであり、これによって生命に備わった温度調節機構のうちの重要な概念が説明されることを示しました。

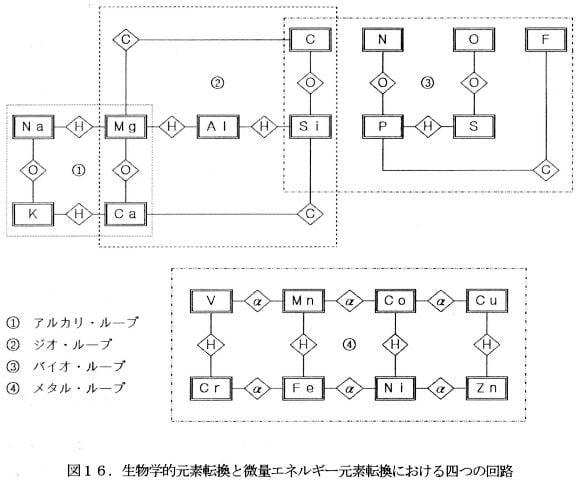

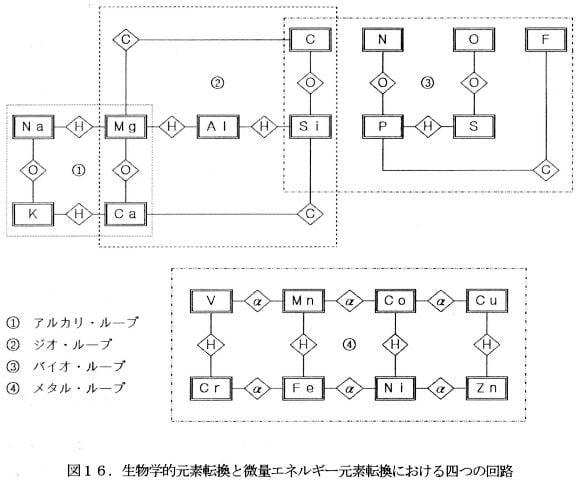

そしてケルヴランは、この「生体内元素転換」が自然界で普遍的に行われているものであるとし、その反応に潜む法則性を次の4つの回路としてまとめました。

(同書p.74)

≪元素転換仮説の例≫

・チッ素2N(14):=:炭素C(6)+酸素O(8)

・ナトリウムNa(11)+水素H(1):=:マグネシウム(12)

・ナトリウムNa(11)+酸素O(8):=:カリウムK(19)

・カルシウムCa(20)-水素H(1):=:カリウムK(19)

・カルシウムCa(20)-酸素O(8):=:マグネシウム(12)

・ケイ素Si(14)+炭素C(6):=:カルシウムCa(20)

・カリウムK(19)+水素H(1):=:カルシウムCa(20)

*カッコ内の数字はそれぞれの原子が持っている電子(陽子)の数(=原子番号)で、

「:=:」は化学変化との混合をさけるための元素転換を示すケルヴラン独自の記号です。

また、ケルヴランはこれらの法則は「主要な必要条件ではあるが、ある場合にはこうした条件はそれだけでは十分ではない」こと、自然界は万能でもなく、人の決めたルールに従うわけでもない旨を付け加えています。

このようにして、ケルヴランは『生体内で元素は変わりうる』という仮説から、それまで謎とされてきた様々な自然現象の説明がつくだけでなく、近代化学と、それを応用した様々なものが抱える根本的な過ち、即ち生命、自然界を単に物理科学法則で説明しようとすることの間違いに気づいたのです。

<元素転換仮説の公表とその後>

森羅万象、生きとし生けるものに宿る万物創造の力。

それは「唯一の神による創造」の世界観をベースに成り立つ西洋社会において、公表を慎重にすべき内容であることは明らかでした。

かつてコペルニクスが地動説についてそうしたように、ケルヴランもまた、自分の理論を死後に公表することを考えていたのです。

ところがパリで開催された、桜沢如一氏主催の東洋哲学講演会にたまたま足を運んだ折、自分の発見が、東洋においては五千年以上も前から存在する既知の理論(梵我一如、創造主と被創造者の同一性)であることを知り、衝撃を受けました。

1960年7月、その時すでに還暦を迎えようとしていたケルヴランは、『異常な代謝収支と生物学的元素転換』というタイトルの論文を発表。元素転換仮説を世に問うたのです。

論文は、多くの著名な科学者、生物学者、医学者、農学者、地質学者からの絶賛でもって迎えられたものの、やがて近代農法を推進するフランス国立農学研究所と対立する形となり、それをきっかけとして、その実験精度、再現性の低さ(*次の記事で説明)などが学会から批判や嘲笑の対象となり、対するケルヴランも自論を決して引き下げることはせず、両者の主張は全く相容れることはなく、元素転換に関する議論は決裂したままになっています。

つまり業界では、お互いにお互いを相手にしなくなったままなのです。

そして現在においても、化学定理はすでに完成されたものであり、ケルヴランの研究は『根拠のないニセ科学で、新興宗教のようなもの』とされています。

とはいえ、ケルヴランの死後も、その意思を継いだ研究者によって数多くの報告が上がっています。

その中でも、僕らが特に注目すべきはチェルノブイリから南に100Kmほどのキエフの研究グループによって確認された、バクテリアによる放射性元素の安定元素への転換実験です。この「MCT(微生物触媒転換体)」と呼ばれる元素転換技術は、1996年にロシア連邦特許として正式に認められています。

なぜ多くの研究者によって明らかになっている、『自然界で実際に起きていること』が顧みられることがないのか、そこには様々な理由がありますが、今度は「科学的事実」「科学的証明」とはそもそもどういうことなのか、について探っていってみましょう。

(

続く…)

(同書p.70)

(同書p.70) (同書p.62)

(同書p.62) (同書p.74)

(同書p.74)