●北キプロスがシリアとの間の航路を計画 - Turkish Daily News Sep 24, 2007

http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=84183

●シリアが北キプロスとの間の航路を開設 22.09.2007

http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=122842

●シリアが北キプロスのパスポートを旅行の際の書類として認める 24.09.2007

http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=122924

●イスラエルによるシリア爆撃の謎:日本の技術支援で作られた北朝鮮製核兵器がイスラエルを滅亡させる??

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/417799ac51b924a121754fbac19c6027

●シリアー北キプロス間でフェリー運航開始決定 2007年09月22日付 Hurriyet紙

シリアは北キプロストルコ共和国(以下北キプロス)に対して行っている出入港停止措置を撤廃し、マゴサ-ラタキア港間で定期的なフェリーボートの運航を開始することを決定した。

北キプロスは国際的孤立を是正するため欧州連合の行動を待つ中、シリアの(好意的な)サインを受けた。シリア側は北キプロスのパスポートを認め、ビザも求めない予定だ。

フェリーボートの運航に関する外交交渉は非常に秘密裏に進められた。トルコもこの交渉に加わるとともに、北キプロスのトゥルガイ・アヴジュ外務大臣は先週ダマスカスに行き、この件に関する協定に署名した。

(北キプロスの)マゴサから(シリア北部の)ラタキアへの初めての航海が明日行われる。初回は一般旅客を乗せず、ラタキア港へ記者たちを連れて行く。シリアと合意に達した協定によって、旅行するトルコ系住民は北キプロスのパスポートで入国ができるようになる。またシリア側はビザも要請しない予定だ。マゴサ-ラタキア間の所要時間は3時間である。定期的な運航がどれくらいの間隔で行われるかは、旅客の利用状況を見て決定される。

昨年アゼルバイジャンも、北キプロスの孤立改善を目的に、バクー-レフコシャ(ニコシアの北キプロス側区域)間の直行便の開始を企画した。しかし記念飛行が行われた後、アゼルバイジャンは南キプロス(キプロス共和国)が欧州連合を通して行った圧力に耐えかね、撤回した。海路運航を始めたシリアに対しても南キプロスの反発が予想されている。

http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20070922_133208.html

【私のコメント】

トルコ以外に国際的に承認する国が無く国際的に孤立が続いていた北キプロスとシリアとの間の定期航路が10月12日に開設される見込みだ。9月22日土曜日に北キプロスの使節団を乗せたフェリーが航路開設に先立って販売促進のために北キプロスのGazimağusaを出発してシリアのLattakiaを訪れた。北キプロスの使節団は北キプロスのパスポートを示すことでシリアに上陸することが出来たという。これは、北キプロス問題で国際的に孤立してきたトルコにとって外交的大勝利に他ならない。トルコ以外に、北キプロスのパスポートを承認する国が初めて出現したのだ。

しかし、シリアにとっては北キプロスとの定期航路開設はほとんどメリットがない。北キプロスの貧しい住民が観光客としてシリアに金を落とすことは期待できないだろうし、シリア人も北キプロスに直接渡航すると自動的にギリシャや南キプロスへの入国が不可能になってしまう。現在、シリア人は南キプロス経由で北キプロスに移動することは可能であり、北キプロスに直接渡航するメリットがない。EUが認めない北キプロスとの航路開設はシリアの対EU関係を悪化させかねない危険もある。そもそも、アラビア語のシリアとトルコ語の北キプロスの間での交流は小規模なものしか期待できないはずであり、この航路開設は政治的目的以外には考えられない。シリアは何故このような、自国にとってメリットがなくトルコにとってのみ大きなメリットのある計画を承認したのだろうか??

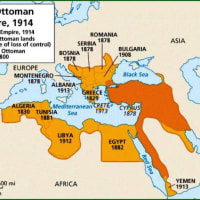

ところで、今回の航海の直前の9月6日にはイスラエル軍がトルコ国境に近いシリア北東部の基地を空爆している。その直前にイスラエル特殊部隊が基地に潜入して核物質を奪取したという情報もある。そして、この空爆はトルコ領空を侵犯する経路で行われているにも関らず、トルコ政府は最も穏やかな不満を表明するだけであった。クウェートのal-Jarida紙は、トルコ軍がイスラエルに標的の情報を提供したと報道しているし、ブログ「地政学を英国で学ぶ」の奥山氏もトルコ軍がイスラエル軍に協力したと述べている。

常識的に考えれば、トルコの協力によってイスラエルがシリアを爆撃したのであり、シリアはトルコに対して最大限の抗議を行ってしかるべきである。ところが、実際には抗議を行うどころか、トルコの悲願である航路開設を認めてしまっているのだ。これは大きな謎である。

外交交渉がギブアンドテイクであることを考えれば、トルコの悲願である北キプロスからの外国航路開設の見返りとして、シリアはトルコに何か大きな事を頼んでいる筈である。そして、その直前にイスラエルによるシリア空爆が行われている事を考えると、シリアは「イスラエルにトルコ領空を経由した特殊部隊潜入と核物質奪取を行わせ、自国の核武装を納得させる」という計画への協力をトルコに依頼したのではないかと想像される。

イスラエルは現在もシリアの領土であるゴラン高原を占領しており、両国は国連軍による休戦状態にある。また、レバノンの内戦を巡っても両国は対立関係にある。このような状況で、イスラエルがゴラン高原を越えてシリア領を爆撃する、あるいはレバノン領土やシリアの地中海岸の領空を経てシリアを爆撃することは両国の間の戦争を再開させるきっかけになってしまう。戦争再開のリスクを少なくするために、シリアはわざとトルコ国境沿いの砂漠地帯の基地に核物質を置いて、イスラエル特殊部隊にトルコ領空経由で奪取させたのだろう。

トルコとしては、米軍によるイラク北部クルド人地帯の半独立国化のために自国内のクルド人の反乱を押さえ込むのに苦労しており、イスラエルとシリアのもめ事に関わるのはリスクはあっても利益は全くない。しかも、それは隣国であるシリアやイランの核武装を意味するかもしれないのだ。トルコはシリアからの依頼に対して、大きな見返りを要求するのは当然とも考えられる。それがこの「シリアと北キプロスの間の航路開設」だったのではないかと想像する。

ただ、トルコのこの外交的快挙に対してEUが敗北を認めてトルコに譲歩することは考え難いようにも思われる。キプロスは依然として北キプロスとの統合を拒否しており、EUも本音では北キプロスのトルコ人をEU市民として認める意図はないと思われるからだ。つまり、トルコは「北キプロスの地位向上」をめぐる外交的戦闘には勝利したが、それはトルコの戦略的目標であるはずの「トルコのEU加盟、北キプロスのEU加盟」には繋がらないとも想像される。トルコ政府は一体どの様な考えでこの「航路開設」を実行したのだろうか?あるいは、「わざと自国を滅亡させるための戦略」の一環なのだろうか?謎は深まるばかりである。もしこの謎を明解に説明できる方がおられたら是非教えて欲しいものだ。

http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=84183

●シリアが北キプロスとの間の航路を開設 22.09.2007

http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=122842

●シリアが北キプロスのパスポートを旅行の際の書類として認める 24.09.2007

http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=122924

●イスラエルによるシリア爆撃の謎:日本の技術支援で作られた北朝鮮製核兵器がイスラエルを滅亡させる??

http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/417799ac51b924a121754fbac19c6027

●シリアー北キプロス間でフェリー運航開始決定 2007年09月22日付 Hurriyet紙

シリアは北キプロストルコ共和国(以下北キプロス)に対して行っている出入港停止措置を撤廃し、マゴサ-ラタキア港間で定期的なフェリーボートの運航を開始することを決定した。

北キプロスは国際的孤立を是正するため欧州連合の行動を待つ中、シリアの(好意的な)サインを受けた。シリア側は北キプロスのパスポートを認め、ビザも求めない予定だ。

フェリーボートの運航に関する外交交渉は非常に秘密裏に進められた。トルコもこの交渉に加わるとともに、北キプロスのトゥルガイ・アヴジュ外務大臣は先週ダマスカスに行き、この件に関する協定に署名した。

(北キプロスの)マゴサから(シリア北部の)ラタキアへの初めての航海が明日行われる。初回は一般旅客を乗せず、ラタキア港へ記者たちを連れて行く。シリアと合意に達した協定によって、旅行するトルコ系住民は北キプロスのパスポートで入国ができるようになる。またシリア側はビザも要請しない予定だ。マゴサ-ラタキア間の所要時間は3時間である。定期的な運航がどれくらいの間隔で行われるかは、旅客の利用状況を見て決定される。

昨年アゼルバイジャンも、北キプロスの孤立改善を目的に、バクー-レフコシャ(ニコシアの北キプロス側区域)間の直行便の開始を企画した。しかし記念飛行が行われた後、アゼルバイジャンは南キプロス(キプロス共和国)が欧州連合を通して行った圧力に耐えかね、撤回した。海路運航を始めたシリアに対しても南キプロスの反発が予想されている。

http://www.el.tufs.ac.jp/prmeis/html/pc/News20070922_133208.html

【私のコメント】

トルコ以外に国際的に承認する国が無く国際的に孤立が続いていた北キプロスとシリアとの間の定期航路が10月12日に開設される見込みだ。9月22日土曜日に北キプロスの使節団を乗せたフェリーが航路開設に先立って販売促進のために北キプロスのGazimağusaを出発してシリアのLattakiaを訪れた。北キプロスの使節団は北キプロスのパスポートを示すことでシリアに上陸することが出来たという。これは、北キプロス問題で国際的に孤立してきたトルコにとって外交的大勝利に他ならない。トルコ以外に、北キプロスのパスポートを承認する国が初めて出現したのだ。

しかし、シリアにとっては北キプロスとの定期航路開設はほとんどメリットがない。北キプロスの貧しい住民が観光客としてシリアに金を落とすことは期待できないだろうし、シリア人も北キプロスに直接渡航すると自動的にギリシャや南キプロスへの入国が不可能になってしまう。現在、シリア人は南キプロス経由で北キプロスに移動することは可能であり、北キプロスに直接渡航するメリットがない。EUが認めない北キプロスとの航路開設はシリアの対EU関係を悪化させかねない危険もある。そもそも、アラビア語のシリアとトルコ語の北キプロスの間での交流は小規模なものしか期待できないはずであり、この航路開設は政治的目的以外には考えられない。シリアは何故このような、自国にとってメリットがなくトルコにとってのみ大きなメリットのある計画を承認したのだろうか??

ところで、今回の航海の直前の9月6日にはイスラエル軍がトルコ国境に近いシリア北東部の基地を空爆している。その直前にイスラエル特殊部隊が基地に潜入して核物質を奪取したという情報もある。そして、この空爆はトルコ領空を侵犯する経路で行われているにも関らず、トルコ政府は最も穏やかな不満を表明するだけであった。クウェートのal-Jarida紙は、トルコ軍がイスラエルに標的の情報を提供したと報道しているし、ブログ「地政学を英国で学ぶ」の奥山氏もトルコ軍がイスラエル軍に協力したと述べている。

常識的に考えれば、トルコの協力によってイスラエルがシリアを爆撃したのであり、シリアはトルコに対して最大限の抗議を行ってしかるべきである。ところが、実際には抗議を行うどころか、トルコの悲願である航路開設を認めてしまっているのだ。これは大きな謎である。

外交交渉がギブアンドテイクであることを考えれば、トルコの悲願である北キプロスからの外国航路開設の見返りとして、シリアはトルコに何か大きな事を頼んでいる筈である。そして、その直前にイスラエルによるシリア空爆が行われている事を考えると、シリアは「イスラエルにトルコ領空を経由した特殊部隊潜入と核物質奪取を行わせ、自国の核武装を納得させる」という計画への協力をトルコに依頼したのではないかと想像される。

イスラエルは現在もシリアの領土であるゴラン高原を占領しており、両国は国連軍による休戦状態にある。また、レバノンの内戦を巡っても両国は対立関係にある。このような状況で、イスラエルがゴラン高原を越えてシリア領を爆撃する、あるいはレバノン領土やシリアの地中海岸の領空を経てシリアを爆撃することは両国の間の戦争を再開させるきっかけになってしまう。戦争再開のリスクを少なくするために、シリアはわざとトルコ国境沿いの砂漠地帯の基地に核物質を置いて、イスラエル特殊部隊にトルコ領空経由で奪取させたのだろう。

トルコとしては、米軍によるイラク北部クルド人地帯の半独立国化のために自国内のクルド人の反乱を押さえ込むのに苦労しており、イスラエルとシリアのもめ事に関わるのはリスクはあっても利益は全くない。しかも、それは隣国であるシリアやイランの核武装を意味するかもしれないのだ。トルコはシリアからの依頼に対して、大きな見返りを要求するのは当然とも考えられる。それがこの「シリアと北キプロスの間の航路開設」だったのではないかと想像する。

ただ、トルコのこの外交的快挙に対してEUが敗北を認めてトルコに譲歩することは考え難いようにも思われる。キプロスは依然として北キプロスとの統合を拒否しており、EUも本音では北キプロスのトルコ人をEU市民として認める意図はないと思われるからだ。つまり、トルコは「北キプロスの地位向上」をめぐる外交的戦闘には勝利したが、それはトルコの戦略的目標であるはずの「トルコのEU加盟、北キプロスのEU加盟」には繋がらないとも想像される。トルコ政府は一体どの様な考えでこの「航路開設」を実行したのだろうか?あるいは、「わざと自国を滅亡させるための戦略」の一環なのだろうか?謎は深まるばかりである。もしこの謎を明解に説明できる方がおられたら是非教えて欲しいものだ。

もしかしたら北キプロスが貧しいと考えてらっしゃるのかもしれませんが、5ツ星の大型リゾートホテルをいくつも抱える観光地であり、カジノもあるわけです。シリアから手軽にいけるリゾート地としての位置づけが大きいのではないでしょうか。

それに、記事でも書いてありますが、アメリカン大学を始めてとして5つも大学がある上、イギリスに占領されていた歴史がありますから、英語も話されているようです。英語を身に付けるに一番近い場所ということで、シリア人にとってのマルタを目指している、という印象を持ちました。

イスラエルに情報を流して攻撃してもらう。

攻撃と同時に核施設がなくなったんだからということで反核武装派が推進派を押さえ込む。

ただシリア国内を通過されると国内を押さえきれなくなくのでトルコにお願いしてトルコ経由で攻撃してもらう。情報自体もトルコからということでカモフラージュ。

トルコにしても隣国の核武装は歓迎できないことだし、北キプロスの国家承認への道筋として周辺国の承認から取っていきたいところなのでまず通商の既成事実作りからお願いしてるところかと思います。最終的にはシリアによる北キプロスの国家承認を狙ってるかと。

ただイスラエルとトルコの間で何か取引があるのかそちらのほうが気になります。

やっぱり北キプロスなのかな?ただ北キプロスをイスラエルが承認するような流れはトルコ自体が怖いことなのでありえないでしょう。

イスラエルが北キプロスの国家承認を友好国(アメリカやEUの)へ働きかけてもらうとかじゃないですかね?

まあアメリカEUにしても直接承認はしないでしょうが彼らが中東や地中海のアフリカ各国に対して北キプロスへの航路開設などの外交的圧力をかけることはあるんではないかと。

最終的に地中海に面したアフリカ各国と中東各国による北キプロス承認による独立国家としての既成事実作りがトルコの狙いだと思います。まあそこまでやれるほどの力はトルコにはないと思いますが。

シリアとギリシアについても、敵(トルコ)の敵は味方であるという捉え方もありますし、ギリシア正教つながりということもあり、以前から相互に友好関係を構築しています。

北キプロスについては既にご指摘いただいている通り、近年アメリカ系の教育機関が進出するなど西側との関係も改善しており、70年代のような孤立状態からは脱しています。むしろ北キプロスをどのように国際社会に取り込んでいくかという観点からの取り組みなのではないかと考えます。

アメリカ系教育機関の進出といっても、そのアメリカ自体が世界覇権を失いかけています。東地中海においては、アメリカよりも独仏連合やロシアの意向が重要になってきているのではないかと思います。その意味で、北キプロス問題がトルコのEU加盟の障害になっていること、ロシアがギリシャ正教系であることを考えれば、現在の北キプロスは70年代よりも更に窮地に追い込まれているように感じます。

トルコのEU加盟については、独仏の反対姿勢とは対照的に英国は賛成の意思を表明しています。9月25日にミリバンド英外相が英労働党大会で演説し、難航するトルコの欧州連合(EU)加盟交渉について「正式、平等な加盟国となるべきだ」と述べ、トルコ加盟を後押しする考えをあらためて示したばかりです。しかし、英国はイスラエルと共に国際的影響力を失いつつあります。EUを牛耳る独仏と対立する英国の支持があることは、トルコの国益にとってマイナスにしか成らない様に思います。

私がこの問題を気にしている理由の一つは、JJ予知夢で「ギリシャ・トルコあたりの戦争」が起きるとされていることです。つまり、北キプロスを含めたトルコ問題が平和的解決ではなく戦争によって解決されるシナリオが既に主要国によって承認されてしまっているのではないか、ということです。そして、トルコ政府にはその戦争シナリオを回避するためにギリシャ等周辺国に妥協してゆくという姿勢が乏しいことが非常に残念なのです。

それによるトルコの大敗と解体は、管理人さんの予言と一致しますね。

>そして、トルコ政府にはその戦争シナリオを回避するためにギリシャ等周辺国に妥協してゆくという姿勢が乏しいことが非常に残念なのです。

もともと「中華思想」的な国ですから、妥協する気はないでしょう。

私は今回の件、ユーフラテス川の水資源問題が背景にあると考えます。

この点は私は同意しません。チグリス・ユーフラテス川上流域はクルド人の居住地域であり、クルド人分離独立運動と深く関わってきます。現在のトルコ政府がクルド人の独立運動を阻止し続けるのは不可能であり、近未来に恐らく独立へと向かうでしょう。また、シリア北東部にもクルド人は少数ですが居住している様です。

乾燥地帯での水利権は非常に重要な問題ではありますが、民族分布と国境線が一致していない現状ではまずは国境線の引き直し(クルド民族国家の建設)が優先されると思います。シリア政府も、クルディスタンを支配し続ける可能性の低いトルコ政府と交渉するつもりはないのではないかと想像します。