●「日本は自衛戦争」マッカーサー証言 都立高教材に掲載 贖罪史観に一石 MSN産経ニュース 2012.3.30 08:11

日本が対米戦争に踏み切った理由について、連合国軍総司令部(GHQ)最高司令官だったマッカーサーが1951(昭和26)年、「主に自衛(安全保障)のためだった」と述べた米議会での証言が、東京都立高校独自の地理歴史教材の平成24年度版に新たに掲載される。日本を侵略国家として裁いた東京裁判を、裁判の実質責任者だったマッカーサー自身が否定したものとして知られる同証言を、公教育の教材が取り上げるのは初めて。

昭和の戦争での日本を「侵略国家だった」と断罪した東京裁判に沿う歴史観は、「日本国民は…政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」で始まる憲法前文にも反映され、「軍隊を持たず」という国際社会でも異質な国家体制の前提となってきた。歴史教育は「贖罪(しょくざい)史観」一辺倒となり、子供たちの愛国心を育んでこなかった。その歴史観が絶対ではないことを示すマッカーサー証言の公教育での教材化は、戦後日本の在り方に一石を投じそうだ。

証言は、朝鮮戦争で国連軍やGHQの司令官職を解任されたマッカーサーが1951年5月3日、米上院軍事外交合同委員会の公聴会に出席し、朝鮮戦争に介入した中国への対処に関する質疑の中で言及。連合国側の経済封鎖で追い詰められた日本が、「主に自衛(安全保障)上の理由から、戦争に走った」と述べた。

都の教材は、この部分の証言を英文のまま掲載し、《この戦争を日本が安全上の必要に迫られて起こしたととらえる意見もある》としている。

教材は、江戸時代以降の日本の歴史を、東京の歩みとともに紹介する『江戸から東京へ』。都教委が都立高校の全生徒に平成23年度から配布している。都民の意見をもとに改訂した24年度版は、全新入生約4万3千人に配布する予定。

『江戸から東京へ』に掲載されたマッカーサー証言については、月刊「正論」5月号(3月31日発売)が詳しく紹介している。

渡部昇一・上智大学名誉教授の話「連合国から東京裁判の全権を委任されたマッカーサー自身が米議会で『日本の自衛戦だった』という趣旨の証言をしたことは、村山談話に象徴されるように東京裁判を背負ったままの日本にとって“超重大”であり、すべての日本人が知るべきことだ」

■村山談話 戦後50年の平成7年8月15日、当時の村山富市首相が発表。わが国が「遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与え」たとし、「痛切な反省の意」「心からのお詫(わ)びの気持ち」を表明。以後の内閣もこの見解を踏襲してきた。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120330/edc12033008120003-n1.htm

●月例レポート 2006年1月(日下部晃志/松下政経塾第25期生) | 松下政経塾

大東亜戦争の根本的原因を考察する 日下部晃志/松下政経塾第25期生

結果論として大東亜戦争を「愚かな戦争」と断罪することはたやすい。しかし、幾万の犠牲や命をかけて戦った人々のことを考えれば、もっと冷静に眺めてみる必要があるのではないか。敢えて、大東亜戦争の意義を問い直す歴史観レポート第3弾

1 はじめに

大東亜戦争を「無謀な戦争」「愚かな戦争」と決めつけるのはいかがなものかと、私は考えている。大きな犠牲を払ったことは確かである。軍事的には徹底的に敗北した。しかし、敗北したからとて、「侵略戦争だったから」「大義名分なき戦争だったから」とはなるまい。そもそも戦争というものは「善」とか「悪」で区分できるものではないのである。また、戦争だって相手あってのものである。大東亜戦争は未だに、日本が独りで始めたもののように思われているがそうではない。アメリカという国が、日露戦争以後、いかに日本を意識し、戦争の方向へ誘致導引していったか。それこそが、まさに欧米流の「戦略」なのだが、それを知れば、もっと冷静に、客観的に大東亜戦争を眺めることができるだろう。

2 ハリマン計画とアメリカの人種差別政策

アメリカは、日露戦争の講和に際しては仲介を努めてくれたのであるが、これ以降急速に、排日的な政策を打ち出すようになる。

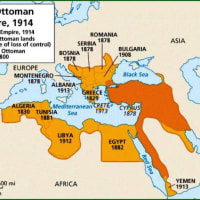

第一にはアジア方面で利害が衝突するようになったことである。東海岸の13州で建国したアメリカは、「マニフェスト・デスティニー(明白なる運命)」を掲げて、先住民族を殺戮しながら西へと膨張を続け、1890年には西海岸に達し、フロンティアの消滅を宣言するが、ハワイ併合(1897)・米西戦争(1898)によるフィリピン領有、門戸開放宣言(1899)にみれば明らかなように、西進は止まることを知らず、ついには支那大陸の分割競争に参入する企図を露わにしている。しかし、実際に大陸にアメリカが参入する余地はなかった。しかし、ロシアの南下政策が日本の勝利によって挫折したことは、アメリカにとって支那進出、特に満州への進出の好機となった。

日露戦争集結前、アメリカの鉄道王E・H・ハリマンは、明治38年(1905)8月ポーツマス講和会議開始と共に来日し、やがて日本が獲得するであろう南満州鉄道を日米で共同管理する案を朝野有力者に説き、大方の賛同を得、10月12日には、桂首相との間に満鉄共同管理に関する予備協定を取り交わし、帰国したが、すれ違いにポーツマス会議から帰朝した小村寿太郎外相は、ハリマン協定に驚き、その破棄を説いて回った。小村の論は、満鉄移譲について清国の承諾を得る以前にかかる協定を交わすことは不当であり、また10万の同胞の命と20億円の戦費を犠牲にして得た満鉄を結局はアメリカに売却し、南満の権益を放棄するのはポーツマス条約の真髄に反するというにあった。結局、小村の主張は通り、予備協定は破棄されることになった。

アメリカからみれば、大陸の門戸開放を理念とする極東政策が、日本によって阻止されたことになる。日米の大陸政策のせめぎ合いが、日露戦争直後から始まっていたのである。

第二に日本を軍事的な脅威として認識し始めたことが挙げられる。日本がバルチック艦隊をほぼ全滅させうるほどの艦隊を持っていたのに、当時のアメリカには太平洋艦隊はなかった。また、フィリピンを領有したアメリカは台湾を領有する日本と領土が近接していた。

第三には、日本移民が農業の白人労働者に対する競争者として警戒されたこと。日本人移民は、勤勉で、総体的に教育水準も高かったため、良地を開拓し、農園を所有するところとなったためである。

以上のように、日露戦争後に大陸政策の食い違い、そして日本または日本人に対して恐れと憎悪が生まれ、日本への追いつめが始まった。それが、排日移民法という形で現れた始めたのである。年代順に列挙すると、

1906 サンフランシスコ市教育委員会、日本人・コリア人学童の隔離教育を決定

1907 サンフランシスコで反日暴動

1908 日米紳士協定(日本が移民を自粛する代わりに、排日的移民法を作らないことをアメリカが約束)

1913 カリフォルニア州で排日土地法成立

1924 絶対的排日移民法

以上のようになる。当初は主として西海岸で、州単位での立法であったし、守られなかったが日米紳士協定を結ぶ余地はあったのだ。しかしながら、24年の絶対的排日移民法は連邦法で、これは別名「帰化不能外人移民法」ともいい、日本移民は禁止されたのである。これが何を意味するだろうか。まず、アメリカ社会の根底に日本人に対する差別があったことであろう。確かに、移民の受け入れについては、各国の自由に任せられるべきだが、ヨーロッパからの移民は受け入れるが、非白色人種の移民は受け入れないということは、どう解釈しても人種差別である。経済の面からみると、日本にとっては労働力の供給先を失ったということである。そのため労働力が過剰になり、新たな移民できるような場所を大陸に求めざるをえなくなったのである。アメリカがホーリー・スムート法によって関税障壁を設け、世界恐慌を誘発したのが1930年で、日本が満州事変を起こしたのが1931年ということを考えればわかりやすい。大恐慌とそれにより発生した失業者をどう解決するかという問題を抱えた日本が満州に目を向けたことには、こういった背景もあったのである。付言すると、ワシントン条約(1922)によって、日英同盟が破棄されたこともアメリカの圧力によるものである。日本は「国際協調」を信じて、日英同盟にかわる四カ国条約を結んだが、これは全く機能しなかった。このことは、アジアにおいて、ロシア革命(1917)によって誕生し、拡大しつつあったソ連や中国共産党などの共産主義勢力に日本一国で対処しなければならないということを意味する。ソ連との間に緩衝地帯を作り、共産主義に対する防衛の前縁を少しでも本土から離したところに設定したいという誘惑に日本が駆られたとしても無理はない。

これらの観点があれば、日本が満州事変から日中戦争、そして大東亜戦争に至ったことを単に「愚かな指導者が無謀な戦争に突入した」と斬ってすてることはできないように思われるが、どうだろうか。

3 マッカーサーが認めた自衛戦争

「日本は八千万に近い厖大な人口を抱え、それが四つの島の中にひしめいているのだということを理解していただかなくてはなりません。その半分近くが農業人口で、あとの半分が工業生産に従事していました。

潜在的に、日本の擁する労働力は量的にも質的にも、私がこれまでに接したいづれにも劣らぬ優秀なものです。歴史上どの時点においてか、日本の労働者は、人間は怠けている時よりも、働き、生産している時のほうがより幸福なのだということ、つまり労働の尊厳と呼んでよいようなものを発見していたのです。

これほど巨大な労働能力を持っていたということは、彼らには何か働くための材料が必要だということを意味します。彼らは工場を建設し、労働力を有していました。しかし彼らは手を加えるべき原料を得ることができませんでした。

日本は絹産業以外には、固有の産物はほとんど何もないのです。彼らは綿がない、羊毛がない、石油の産出がない、錫がない、ゴムがない。その他実に多くの原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。

もしこれらの原料の供給を絶ち切られたら、一千万から一千二百万の失業者が発生するであろうことを彼らは恐れていました。したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。」

この証言は、日本人のものではない。1951年5月3日、アメリカ合衆国議会上院軍事・外交委員会におけるD・マッカーサーの証言である。東京裁判で日本を裁いた張本人が、大東亜戦争は日本にとって自衛戦争だったと証言しているのである。

この証言は、マッカーサーが朝鮮戦争(1950)において、共産主義勢力と対峙し、満州の 爆撃及び経済封鎖戦略を採ろうとしてトルーマン大統領と対立して解任された後のものであるから、なぜ日本が大陸で共産主義の浸透を防ぐために満州を抑えざるをえなかったかを理解しているものと推測できる。

アメリカは、人種差別的排日移民法、保護貿易によるブロック化、日英同盟の解体と、徹底的に日本を追いつめようとしていたとしか考えられない。それが極みに達したのが、石油・くず鉄等の禁輸を含むABCD包囲網の構成である。日支事変に入っていた当時、経済的に支那を支援するアメリカとイギリスはともかくとしても、直接的には利害の衝突はないはずのオランダまで抱き込んで、経済封鎖をしたのである。アメリカが日本への石油禁輸をした直接のきっかけは南部仏印進駐(1940)であるけれども、これはフランス政府との協定に基づいている平和裡な進駐であって、国際法違法ではない。にもかかわらず、アメリカは在米日本資産の凍結、石油の全面禁輸をおこなって、報復したのである。

当時の日本の経済産業構造は大雑把にいうと、生糸などを売って外貨を稼ぎ、そのカネで買った原材料で安い雑貨類を作って海外に輸出するということで生計をたてていたのであって、その日本に対して、原材料及びエネルギーを手に入れられなくするということは、戦争を誘発することに他ならないことは明らかで、アメリカがこれを理解できないとは考えられない。もはや意図的に戦争を誘発したとしか考えられないのである。

人間にたとえてみれば、首を絞められて朦朧としているときに、その相手と握手をしようという人間はいない。何とか助かろうと思って、意識があるうちに一撃を食らわしてやろうというのが自然な感情ではないだろうか。

4 戦い抜いた意義とは

以上のように、日本が大東亜戦争に突入せざるをえなかった動機は大きく考えれば二つである。日露戦争以後の、大陸政策の食い違いにより生じた日米の蹉跌、そして防共である。従って、自存自衛のための戦いだったといいうる。開戦の詔書にも「帝国は今や自存自衛のため、蹶然起つて一切の障礙を破砕するの他なきなり」とある。少なくとも、当事者たる当時の人々の意識からすればアメリカによって脅かされた自国の独立を守るため、開戦せざるをえなかったのである。

ただ、だからとて、すべてが仕方なかったのだ、というつもりはない。万やむを得ず、戦争という手段に訴えるからには、いかにしてこの戦争を終わらせるかという「終戦構想」があって然るべきであった。日露戦争が、三国干渉の屈辱から、臥薪嘗胆し、十年準備した上に、終戦の構想まで考えての戦争であったのと極めて対照的である。理由として考えられるのは、陸軍と海軍の戦略思想の違いである。海軍はともかくとして、陸軍はアメリカを相手に戦うようには訓練されていなかった。陸軍の仮想敵国はあくまで、アメリカと抜き差しならなくなるまではソ連だった。追いつめられ、やむを得ず、南方作戦をやる羽目になったのだから、もとより単独でどうアメリカと戦うかという構想などあるはずがない。そのため、欧州におけるドイツの勝利と英国の屈服、ソ連の崩壊を前提としてアメリカの継戦意志を挫くシナリオしか描けず、その前提が崩れてしまえば為す術がなくなってしまったのである。他力本願な情勢見積もりは厳禁であることを我々は教訓としなければならない。

とはいえ、日本の開戦劈頭の大勝利は白人万能の世界史の潮流を完全に変えたのである。大東亜戦争の緒戦において、日本は東南アジア地域から欧米列強の勢力を駆逐した。「百聞は一見に如かず」という。日露戦争はいわば「聞」だった。日本が勝ったという情報が伝わったにすぎなかったが、大東亜戦争においては、実際に抑圧され続けていた植民地の人々は、非白人であっても白色人種と対等に渡り合えることを目の当たりにしたのである。終戦後、イギリスやオランダ、フランスは東南アジアの再植民地化を企図したが、現地住民の抵抗に会って、ことごとく挫折していることからも明らかである。

日本が歩んできた近現代の歴史は、「白色人種の歴史=世界史」という流れを地球上のすべての国家・民族が参画する、真の世界史へと導いた壮大な偉業といいうるだろう。その企図が明確であったかどうかという点ではまた別に検証が必要となろう。

だが、結果論的に敗れた戦争を裁断するのではなく、戦争に至った明治以来の歴史の流れを、当時の人々の心をわが心として振り返るとき、大東亜戦争を「愚かな戦争」と冷笑することは出来ない。それは、歴史を担った人々に対する冒涜のように思われる。「破滅への道」を願った日本人など一人もいなかったはずである。誤算を不誠実と混同してはならない。この態度抜きにしては、大東亜戦争という複雑で巨大な歴史から教訓をうることなど永久に叶わないだろう。

<参考文献>

●中村粲著『大東亜戦争への道』展転社

●半藤一利、保坂正康、中西輝政、福田和也、加藤陽子、戸高一成

『日本敗れたり-あの戦争になぜまけたのか-』

●渡部昇一著『昭和史』WAC文庫

●渡部昇一著『日本史快読』WAC文庫

●陸戦学会『近代戦争史概説』

http://www.mskj.or.jp/getsurei/kusakabe0601.html

●【高校教科書検定】「30万人犠牲は誇大」 南京事件で中国主張初否定 - MSN産経ニュース 2012.3.27 22:03

河村たかし名古屋市長がその存在を否定したことで波紋を広げた「南京事件」。過去十数年の研究で、戦闘による死者は万単位であっても、民間人の大量虐殺はなかったことが判明しつつあるが、今回検定に合格した日本史教科書6冊のうち4冊が中国政府の主張する「30万人」や「20万人」といった犠牲者数を従来通り記述。一方で、「30万人説は誇大」と初めて否定した出版社もあった。

実教出版の日本史Aは、本文で「大虐殺」という言葉を使い、犠牲者数については「約20万人」、注釈で「30万人以上」と記述したが、「諸説を考慮していない」として検定意見が付き、「なお、日本国内では虐殺数について『十数万人』など他の説もある」と付け加えて合格した。

第一学習社も本文で「南京大虐殺」、犠牲者数を「多数」「20万人以上」と記述。注釈で「十数万人以上」「4万人前後」「30万人」と諸説を列挙した。

一方、山川出版社は近年の研究成果を踏まえ、こうした自虐的な歴史観に基づく記述を変更。日本史Aの現行版では「数千人から30万人(現在の中国の公式見解)まで、いろいろな説があるが、その実情は明らかではない」としていたが、今回はその後に「学者のあいだでは、30万人説は誇大な数字と考えられている」と付け加え、中国側の主張を初めて否定した。

明成社の日本史Bは「現地の軍民に多くの死傷者が出た。なお被害者数や実態については、今日でもさまざまな論議がある(南京事件)」と記述したが、検定意見が付いて「日本軍によって」を付け加え、「(南京事件)」の位置を「死傷者が出た」の後に移すことで合格した。

文部科学省は「日中の戦闘行為ではなく、日本軍によって多数の死傷者が出たことが南京事件。特定の犠牲者数が書いてあるものについては、諸説や議論があることが分かる記述を求めている」と説明する。南京事件に詳しい拓殖大学の藤岡信勝客員教授は「大虐殺説を唱える学者で今も30万人説を主張する人はほとんどいない。30万人説が検定を合格するのは極めて不適切。諸説があることの記述を求めるなら、虚構説の記述も求めるべきだ」と指摘している。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120327/edc12032722040005-n1.htm

●ダグラス・マッカーサー - Wikipedia

朝鮮戦争

北朝鮮による奇襲攻撃

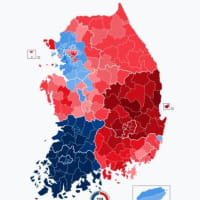

金浦で閲兵を行うマッカーサー第二次世界大戦後に南北に分割独立した朝鮮半島において、1950年6月25日に、ソ連のヨシフ・スターリンの許可を受けた金日成率いる朝鮮人民軍が韓国に侵攻を開始し、朝鮮戦争が勃発した。

当時、マッカーサーは、アメリカ中央情報局 (CIA) やマッカーサー麾下の諜報機関 (Z機関) から、北朝鮮の南進準備の報告が再三なされていたのにも関わらず、「朝鮮半島では軍事行動は発生しない」と信じ、真剣に検討しようとはしていなかったので、北朝鮮軍の侵攻を知らせる電話を受け取った際、「考えたいから一人にさせてくれ」と言って日本の降伏から5年で、平和が破られたことに衝撃を受けていた[9]。

だがその後は、「韓国軍は奇襲を受けて一時的にショックを受けているだけであり、それが収まれば必ず持ち直すに違いない」と考え、あまり戦況を心配する様子を表に出さなかった(GHQ 外交局長だったウィリアム・シーボルト『日本占領外交の回想』による)。6月27日にマッカーサーは、朝鮮半島におけるアメリカ軍の全指揮権を国防総省から付与され、直ちに軍需物資の緊急輸送とアメリカの民間人救出のための船舶・飛行機の手配を行った。なお朝鮮半島には国連軍として、イギリス軍やオーストラリア軍を中心としたイギリス連邦軍や、ベルギー軍なども参軍展開した。

28日にソウルが北朝鮮軍に占領された。僅かの期間で韓国の首都が占領されてしまったことに驚き、事の深刻さを再認識したマッカーサーは本格的軍事行動に乗り出すべくソウル南方の水原飛行場に飛び、李承晩大統領ら要人との会談を行った。

かつてマッカーサーは李承晩らに、1948年8月15日に行われた大韓民国の成立式典で「貴国とは1882年以来、友人である」と演説し、有事の際の援軍を約束していた。その言葉通り、マッカーサーはすぐに国連軍総司令官として戦争を指揮し、その後前線視察を行い、兵士を激励鼓舞しすぐさま東京へ戻った。なおマッカーサーはその後も暮らし慣れた東京を拠点として戦線に向かい、一時滞在し、また東京へ戻るという指揮形態を繰り返した。これらの行動は状勢判断を誤り、後に成立間もない中華人民共和国の人民解放軍参戦を招く一因ともなった。

仁川上陸作戦

仁川上陸作戦の指揮を執るマッカーサー7月に入ると北朝鮮軍の電撃的侵攻に対して、韓国軍と在韓アメリカ軍、イギリス軍を中心とした国連軍は絶望的状況に陥った。マッカーサーは急遽在日アメリカ軍第八軍を援軍として派遣したほか、イギリス軍も追加派遣するが、装備が十分に整っていなかったため進撃を阻むことは出来ず、釜山周辺の地域を確保するので手一杯であった。

そこでマッカーサーはこの状況を打開すべく、ソウル近郊の仁川への上陸作戦を提唱した。この作戦は本人が「成功率0.02%」と言う程の至難な作戦であり、軍部の殆どが反対を表明、国防総省からシャーマン海軍作戦部長を東京に送ってまで中止にさせようとしたが、マッカーサーは作戦を強行した。

この作戦は大成功に終わり、戦局は一気に逆転、9月になると国連軍はソウルの奪回に成功した。これはマッカーサーの名声と人気を大きく高めた。

中国人民志願軍の参戦

その後マッカーサーは勝利を重ねて朝鮮半島を北上するものの、トルーマンからは「中華人民共和国を刺激するので、過度な北上は行わないように」との命令を受けていた。しかしマッカーサーは「中華人民共和国による参戦はない」と信じていたこともあり、補給線が伸びるのも構わずに中華人民共和国との国境まで迫った。

その結果、中華人民共和国に過度に警戒心を抱かせることとなり、中華人民共和国の国軍である中国人民解放軍で結成された「中国人民志願軍」の参戦を招くに至った。その後「中国人民志願軍」は人海戦術で国連軍を南に押し戻し、戦況は一進一退に陥った。

更迭

総司令部を去るマッカーサー、世界通信より1951年になると、北朝鮮軍と「中国人民志願軍」の反抗が本格化し、再び戦線を押し戻すようになった。このような状況を打開することを目的に、マッカーサーは中華人民共和国領となった旧満州に対する空爆、さらには同国への核攻撃の必要性を主張した。しかしトルーマン大統領は、「核兵器を使用することでソ連を強く刺激し、その結果ソ連の参戦を招きかねない」としてこの意見を退けた。

マッカーサーが核攻撃を主張するのみならず、自らの命令を無視して北上を続けたために、中華人民共和国の参戦を招いたことに激怒していたトルーマン大統領は、4月11日にマッカーサーに対する更迭を発令した。

マッカーサーはそのとき愛妻のジーンと共に、来日したウォーレン・マグナソン上院議員とノースウエスト航空のスターンズ社長と会食をしていた。副官のシドニー・ハフ大佐は、立ち上がったジーン夫人に解任のニュースを知らせ、「至急報」と書かれた茶封筒を渡し、夫人はまた、その茶封筒をマッカーサーに黙って渡した。内容を読み終えたマッカーサーはしばらく沈黙していたが、やがて夫人に向かって「ジーン、これで帰れるよ」と言ったと伝えられている。

マッカーサーの更迭については、日本の行き過ぎた非武装化推進などが当時のアメリカ軍部からも自分たちの負担増という観点から多くの異論が有ったためとも言われている。オマル・ブラッドリー統合参謀本部議長は「マッカーサー解任は当然である」と主張した。

4月16日にマッカーサーはマシュー・リッジウェイ中将に業務を引継いで東京国際空港へ向かったが、その際には沿道に20万人の日本人が詰め掛け、毎日新聞と朝日新聞はマッカーサーに感謝する文章を掲載した。また、吉田茂の日本政府は彼に『名誉国民』の称号を与えることを決定したが、マッカーサーは受けるとも受けないとも言わなかった。マッカーサーを乗せた専用機「バターン号」は午前7時23分に東京国際空港から離日した。

引退

退任演説を行うマッカーサー1951年4月19日、ワシントンD.C.の上下院の合同会議に出席したマッカーサーは、退任に際しての演説を行った。マッカーサーは最後に、ウェストポイント陸軍士官学校にマッカーサー自身が在籍していた当時(19世紀末)、兵士の間で流行していた風刺歌のフレーズを引用して、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ(Old soldiers never die; they just fade away.)」と述べ、有名になった。この歌には何通りかの歌詞があるが、要約すると「遠くにある古ぼけた食堂で、俺たちは一日三度、豚と豆だけ食う。ビーフステーキなんて絶対出ない、畜生、砂糖ときたら紅茶に入れる分しかない。だから、おれたちゃ少しずつ消えていくんだ。老兵は死なず、ただ消え去るのみ。二等兵様は毎日ビールが飲める、伍長様は自分の記章が大好きだ。軍曹様は訓練が大好きだ、きっと奴らはいつまでもそうなんだろう。だから俺たちはいつも訓練、訓練。消え去ってしまうまで」という痛烈なものである。

なお、この名演説もあることからマッカーサーはこの時に軍人を引退したと勘違いする人も多いが実際は死ぬまでアメリカ軍元帥のままだった。これはアメリカ軍において「元帥」の位には引退の制度がないためであり、そのためこの演説のあとには軍人として(元帥として)何か活動することは無かったが、軍人としての籍についてのみ語れば生涯現役の元帥だった[10] 。

議場から出て市内をパレードすると、ワシントン建設以来の50万人の市民が集まり、歓声と拍手を送った。翌日にはニューヨーク市のマンハッタンをパレードし、アイゼンハワー凱旋の4倍、約700万人が集まって彼を祝福した。

マッカーサーは1952年に再び大統領選出馬を画策するが、すでに高齢で支持を得られず断念し、同年レミントンランド社(タイプライター及びコンピュータメーカー)の会長に迎えられた。老衰による肝臓・腎臓の機能不全でワシントンD.C.のウォルターリード陸軍病院に1964年3月6日に入院したのち3回も手術を受けるなどしていたが4月3日に危篤となり4月5日午後2時39分(日本時間、6日午前4時39分)に84歳で死去した。偉人として国葬が執り行われ、日本からは国の代表として吉田茂が葬儀に出席した。

原爆投下について

マッカーサーは、広島長崎への原爆投下を批判している。元帥たる自身への相談なく行われた上、日本はソ連へ和平仲介を打診した1945年6月の時点で抗戦の意思がなく、戦略的に無用であると考えたためである。 逆に戦略上の必要性があれば使うべきだと考えており、朝鮮戦争の際には原爆投下を立案したために司令官を解任される。

その他

1946年に東京を訪れたハーバート・フーバー元大統領が、フランクリン・ルーズベルト大統領はドイツと戦争を行うために日本を戦争に引きずり込んだと述べたことを受け、マッカーサーは、フランクリン・ルーズベルト大統領は1941年に近衛文麿首相が模索した日米首脳会談を行って戦争を回避する努力をすべきであったという旨を述べている。

マッカーサーのアメリカ議会証言録

引退後の1951年5月3日、上院軍事外交共同委員会で朝鮮戦争における中華人民共和国へ対しての海上封鎖戦略についての証言の中で、

There is practically nothing indigenous to Japan except the silkworm. They lack cotton, they lack wool, they lack petroleum products, they lack tin, they lack rubber, they lack great many other things, all of which was in the Asiatic basin.

They feared that if those supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their purpose, therefore in going to war was largely dictated by security.[14]と答弁した。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC

【私のコメント】

第二次大戦時に太平洋戦線の最高司令官でありその後日本占領軍最高司令官、朝鮮戦争最高司令官であったダグラス・マッカーサー元帥は朝鮮戦争中の米国政府との対立から1951年4月11日付けで解任され、4月19日に日本を離れた。帰国直後の5月3日の米国上院軍事外交共同委員会で彼は「日本の対米戦争は欧米諸国の対日貿易禁止に対する自衛が目的であった」と述べている。この事実が東京都立高校独自の地理歴史教材の平成24年度版に新たに掲載される。また、文部科学省検定の日本史教科書では南京大虐殺30万人説が多すぎるとの意見を記載した高校日本史教科書が新たに公式に採択された。東京裁判では日本はアジアを侵略した犯罪国家として断罪され、南京大虐殺30万人説は第二次大戦後に新たに創作されて広島長崎での米国の戦争犯罪を相殺する役割を果たしていたが、それらの東京裁判史観が公式に否定されたことの意義は極めて大きい。日本は東京裁判史観から抜け出して、大東亜戦争が少なくとも日本にとって正義の戦争であったという事実を取り戻しつつある。歴史観に於いて既に米国による日本支配は終了し始めたのだ。

マッカーサーは朝鮮戦争で満州への越境攻撃や人民解放軍に対する核兵器使用を主張したのが解任の原因となった。もしこの時マッカーサーの主張が受け入れられていれば核兵器使用で共産中国は崩壊していただろう。更に、当時のソ連は核兵器を保有していたが数は少なく、輸送手段も乏しく、米軍の核兵器に対抗不可能だった。共産中国崩壊に引き続いてソ連も崩壊していた可能性が高い。

国際金融資本は1913年にFRBを設立して米国政府を乗っ取り、1917年にはハザール系ユダヤ人と協力してロシア革命を起こしロシア政府を乗っ取った。更に中国共産党や中国国民党による中国の赤化をも計画した。彼らは、資本主義の米国と共産主義のソ連+中国の二極体制を作り、その二極の両方を国際金融資本が支配することによって世界を支配するという計画を立てたのだ。マッカーサーの行動は共産主義の極であるソ連と中国を消滅させるものであり、国際金融資本には絶対に容認できなかった。それが解任の理由であったと私は考える。

戦間期の日本がソ連や中国共産党、共産主義の強い影響下にあった中国国民党などの共産主義の脅威に対抗していた状況を引き継いで、マッカーサーは朝鮮半島で共産主義と戦うことになった。朝鮮戦争が米国にとって正義の戦争ならば、戦間期の日本の大陸での軍事活動も同様に正義である。また、日本軍の対米戦争も自衛戦争であった。ならば、その正義の日本と戦った米国こそが悪の国家であり、その米国を支配する国際金融資本は悪の権化に他ならない。朝鮮戦争によって米軍は、悪の権化は日本軍では無く米国政府とそれを支配する国際金融資本であることを理解したのだ。

マッカーサーの解任の翌年の1952年の米国大統領選挙でマッカーサーと並ぶ米軍最高司令官であったアイゼンハワーが大統領選で勝利し翌1953年1月に就任する。この動きは、朝鮮戦争によって、自国政府が国際金融資本という悪の権化に乗っ取られていることを自覚した米軍によるクーデターに等しい。その直後の1953年にスターリンがベリヤによって暗殺されたのは、米国での国際金融資本の失脚を見てスターリンが国際金融資本に反乱を起こすのを察知したためではないかと想像する。そのベリヤやカガノビッチなどのハザール系ユダヤ人がソ連軍最高司令官であったジューコフのクーデターによって逮捕され処刑されたのは、アイゼンハワーやマッカーサーとの連絡があったのではないだろうか。また、1956年にスエズ戦争でイスラエル+英仏の連合軍のエジプト攻撃をアイゼンハワーが恫喝して撤退させたのは、この時期の米国はイスラエルをコントロールする能力があったことを示している。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

にほんブログ村

にほんブログ村

日本が対米戦争に踏み切った理由について、連合国軍総司令部(GHQ)最高司令官だったマッカーサーが1951(昭和26)年、「主に自衛(安全保障)のためだった」と述べた米議会での証言が、東京都立高校独自の地理歴史教材の平成24年度版に新たに掲載される。日本を侵略国家として裁いた東京裁判を、裁判の実質責任者だったマッカーサー自身が否定したものとして知られる同証言を、公教育の教材が取り上げるのは初めて。

昭和の戦争での日本を「侵略国家だった」と断罪した東京裁判に沿う歴史観は、「日本国民は…政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」で始まる憲法前文にも反映され、「軍隊を持たず」という国際社会でも異質な国家体制の前提となってきた。歴史教育は「贖罪(しょくざい)史観」一辺倒となり、子供たちの愛国心を育んでこなかった。その歴史観が絶対ではないことを示すマッカーサー証言の公教育での教材化は、戦後日本の在り方に一石を投じそうだ。

証言は、朝鮮戦争で国連軍やGHQの司令官職を解任されたマッカーサーが1951年5月3日、米上院軍事外交合同委員会の公聴会に出席し、朝鮮戦争に介入した中国への対処に関する質疑の中で言及。連合国側の経済封鎖で追い詰められた日本が、「主に自衛(安全保障)上の理由から、戦争に走った」と述べた。

都の教材は、この部分の証言を英文のまま掲載し、《この戦争を日本が安全上の必要に迫られて起こしたととらえる意見もある》としている。

教材は、江戸時代以降の日本の歴史を、東京の歩みとともに紹介する『江戸から東京へ』。都教委が都立高校の全生徒に平成23年度から配布している。都民の意見をもとに改訂した24年度版は、全新入生約4万3千人に配布する予定。

『江戸から東京へ』に掲載されたマッカーサー証言については、月刊「正論」5月号(3月31日発売)が詳しく紹介している。

渡部昇一・上智大学名誉教授の話「連合国から東京裁判の全権を委任されたマッカーサー自身が米議会で『日本の自衛戦だった』という趣旨の証言をしたことは、村山談話に象徴されるように東京裁判を背負ったままの日本にとって“超重大”であり、すべての日本人が知るべきことだ」

■村山談話 戦後50年の平成7年8月15日、当時の村山富市首相が発表。わが国が「遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与え」たとし、「痛切な反省の意」「心からのお詫(わ)びの気持ち」を表明。以後の内閣もこの見解を踏襲してきた。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120330/edc12033008120003-n1.htm

●月例レポート 2006年1月(日下部晃志/松下政経塾第25期生) | 松下政経塾

大東亜戦争の根本的原因を考察する 日下部晃志/松下政経塾第25期生

結果論として大東亜戦争を「愚かな戦争」と断罪することはたやすい。しかし、幾万の犠牲や命をかけて戦った人々のことを考えれば、もっと冷静に眺めてみる必要があるのではないか。敢えて、大東亜戦争の意義を問い直す歴史観レポート第3弾

1 はじめに

大東亜戦争を「無謀な戦争」「愚かな戦争」と決めつけるのはいかがなものかと、私は考えている。大きな犠牲を払ったことは確かである。軍事的には徹底的に敗北した。しかし、敗北したからとて、「侵略戦争だったから」「大義名分なき戦争だったから」とはなるまい。そもそも戦争というものは「善」とか「悪」で区分できるものではないのである。また、戦争だって相手あってのものである。大東亜戦争は未だに、日本が独りで始めたもののように思われているがそうではない。アメリカという国が、日露戦争以後、いかに日本を意識し、戦争の方向へ誘致導引していったか。それこそが、まさに欧米流の「戦略」なのだが、それを知れば、もっと冷静に、客観的に大東亜戦争を眺めることができるだろう。

2 ハリマン計画とアメリカの人種差別政策

アメリカは、日露戦争の講和に際しては仲介を努めてくれたのであるが、これ以降急速に、排日的な政策を打ち出すようになる。

第一にはアジア方面で利害が衝突するようになったことである。東海岸の13州で建国したアメリカは、「マニフェスト・デスティニー(明白なる運命)」を掲げて、先住民族を殺戮しながら西へと膨張を続け、1890年には西海岸に達し、フロンティアの消滅を宣言するが、ハワイ併合(1897)・米西戦争(1898)によるフィリピン領有、門戸開放宣言(1899)にみれば明らかなように、西進は止まることを知らず、ついには支那大陸の分割競争に参入する企図を露わにしている。しかし、実際に大陸にアメリカが参入する余地はなかった。しかし、ロシアの南下政策が日本の勝利によって挫折したことは、アメリカにとって支那進出、特に満州への進出の好機となった。

日露戦争集結前、アメリカの鉄道王E・H・ハリマンは、明治38年(1905)8月ポーツマス講和会議開始と共に来日し、やがて日本が獲得するであろう南満州鉄道を日米で共同管理する案を朝野有力者に説き、大方の賛同を得、10月12日には、桂首相との間に満鉄共同管理に関する予備協定を取り交わし、帰国したが、すれ違いにポーツマス会議から帰朝した小村寿太郎外相は、ハリマン協定に驚き、その破棄を説いて回った。小村の論は、満鉄移譲について清国の承諾を得る以前にかかる協定を交わすことは不当であり、また10万の同胞の命と20億円の戦費を犠牲にして得た満鉄を結局はアメリカに売却し、南満の権益を放棄するのはポーツマス条約の真髄に反するというにあった。結局、小村の主張は通り、予備協定は破棄されることになった。

アメリカからみれば、大陸の門戸開放を理念とする極東政策が、日本によって阻止されたことになる。日米の大陸政策のせめぎ合いが、日露戦争直後から始まっていたのである。

第二に日本を軍事的な脅威として認識し始めたことが挙げられる。日本がバルチック艦隊をほぼ全滅させうるほどの艦隊を持っていたのに、当時のアメリカには太平洋艦隊はなかった。また、フィリピンを領有したアメリカは台湾を領有する日本と領土が近接していた。

第三には、日本移民が農業の白人労働者に対する競争者として警戒されたこと。日本人移民は、勤勉で、総体的に教育水準も高かったため、良地を開拓し、農園を所有するところとなったためである。

以上のように、日露戦争後に大陸政策の食い違い、そして日本または日本人に対して恐れと憎悪が生まれ、日本への追いつめが始まった。それが、排日移民法という形で現れた始めたのである。年代順に列挙すると、

1906 サンフランシスコ市教育委員会、日本人・コリア人学童の隔離教育を決定

1907 サンフランシスコで反日暴動

1908 日米紳士協定(日本が移民を自粛する代わりに、排日的移民法を作らないことをアメリカが約束)

1913 カリフォルニア州で排日土地法成立

1924 絶対的排日移民法

以上のようになる。当初は主として西海岸で、州単位での立法であったし、守られなかったが日米紳士協定を結ぶ余地はあったのだ。しかしながら、24年の絶対的排日移民法は連邦法で、これは別名「帰化不能外人移民法」ともいい、日本移民は禁止されたのである。これが何を意味するだろうか。まず、アメリカ社会の根底に日本人に対する差別があったことであろう。確かに、移民の受け入れについては、各国の自由に任せられるべきだが、ヨーロッパからの移民は受け入れるが、非白色人種の移民は受け入れないということは、どう解釈しても人種差別である。経済の面からみると、日本にとっては労働力の供給先を失ったということである。そのため労働力が過剰になり、新たな移民できるような場所を大陸に求めざるをえなくなったのである。アメリカがホーリー・スムート法によって関税障壁を設け、世界恐慌を誘発したのが1930年で、日本が満州事変を起こしたのが1931年ということを考えればわかりやすい。大恐慌とそれにより発生した失業者をどう解決するかという問題を抱えた日本が満州に目を向けたことには、こういった背景もあったのである。付言すると、ワシントン条約(1922)によって、日英同盟が破棄されたこともアメリカの圧力によるものである。日本は「国際協調」を信じて、日英同盟にかわる四カ国条約を結んだが、これは全く機能しなかった。このことは、アジアにおいて、ロシア革命(1917)によって誕生し、拡大しつつあったソ連や中国共産党などの共産主義勢力に日本一国で対処しなければならないということを意味する。ソ連との間に緩衝地帯を作り、共産主義に対する防衛の前縁を少しでも本土から離したところに設定したいという誘惑に日本が駆られたとしても無理はない。

これらの観点があれば、日本が満州事変から日中戦争、そして大東亜戦争に至ったことを単に「愚かな指導者が無謀な戦争に突入した」と斬ってすてることはできないように思われるが、どうだろうか。

3 マッカーサーが認めた自衛戦争

「日本は八千万に近い厖大な人口を抱え、それが四つの島の中にひしめいているのだということを理解していただかなくてはなりません。その半分近くが農業人口で、あとの半分が工業生産に従事していました。

潜在的に、日本の擁する労働力は量的にも質的にも、私がこれまでに接したいづれにも劣らぬ優秀なものです。歴史上どの時点においてか、日本の労働者は、人間は怠けている時よりも、働き、生産している時のほうがより幸福なのだということ、つまり労働の尊厳と呼んでよいようなものを発見していたのです。

これほど巨大な労働能力を持っていたということは、彼らには何か働くための材料が必要だということを意味します。彼らは工場を建設し、労働力を有していました。しかし彼らは手を加えるべき原料を得ることができませんでした。

日本は絹産業以外には、固有の産物はほとんど何もないのです。彼らは綿がない、羊毛がない、石油の産出がない、錫がない、ゴムがない。その他実に多くの原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。

もしこれらの原料の供給を絶ち切られたら、一千万から一千二百万の失業者が発生するであろうことを彼らは恐れていました。したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。」

この証言は、日本人のものではない。1951年5月3日、アメリカ合衆国議会上院軍事・外交委員会におけるD・マッカーサーの証言である。東京裁判で日本を裁いた張本人が、大東亜戦争は日本にとって自衛戦争だったと証言しているのである。

この証言は、マッカーサーが朝鮮戦争(1950)において、共産主義勢力と対峙し、満州の 爆撃及び経済封鎖戦略を採ろうとしてトルーマン大統領と対立して解任された後のものであるから、なぜ日本が大陸で共産主義の浸透を防ぐために満州を抑えざるをえなかったかを理解しているものと推測できる。

アメリカは、人種差別的排日移民法、保護貿易によるブロック化、日英同盟の解体と、徹底的に日本を追いつめようとしていたとしか考えられない。それが極みに達したのが、石油・くず鉄等の禁輸を含むABCD包囲網の構成である。日支事変に入っていた当時、経済的に支那を支援するアメリカとイギリスはともかくとしても、直接的には利害の衝突はないはずのオランダまで抱き込んで、経済封鎖をしたのである。アメリカが日本への石油禁輸をした直接のきっかけは南部仏印進駐(1940)であるけれども、これはフランス政府との協定に基づいている平和裡な進駐であって、国際法違法ではない。にもかかわらず、アメリカは在米日本資産の凍結、石油の全面禁輸をおこなって、報復したのである。

当時の日本の経済産業構造は大雑把にいうと、生糸などを売って外貨を稼ぎ、そのカネで買った原材料で安い雑貨類を作って海外に輸出するということで生計をたてていたのであって、その日本に対して、原材料及びエネルギーを手に入れられなくするということは、戦争を誘発することに他ならないことは明らかで、アメリカがこれを理解できないとは考えられない。もはや意図的に戦争を誘発したとしか考えられないのである。

人間にたとえてみれば、首を絞められて朦朧としているときに、その相手と握手をしようという人間はいない。何とか助かろうと思って、意識があるうちに一撃を食らわしてやろうというのが自然な感情ではないだろうか。

4 戦い抜いた意義とは

以上のように、日本が大東亜戦争に突入せざるをえなかった動機は大きく考えれば二つである。日露戦争以後の、大陸政策の食い違いにより生じた日米の蹉跌、そして防共である。従って、自存自衛のための戦いだったといいうる。開戦の詔書にも「帝国は今や自存自衛のため、蹶然起つて一切の障礙を破砕するの他なきなり」とある。少なくとも、当事者たる当時の人々の意識からすればアメリカによって脅かされた自国の独立を守るため、開戦せざるをえなかったのである。

ただ、だからとて、すべてが仕方なかったのだ、というつもりはない。万やむを得ず、戦争という手段に訴えるからには、いかにしてこの戦争を終わらせるかという「終戦構想」があって然るべきであった。日露戦争が、三国干渉の屈辱から、臥薪嘗胆し、十年準備した上に、終戦の構想まで考えての戦争であったのと極めて対照的である。理由として考えられるのは、陸軍と海軍の戦略思想の違いである。海軍はともかくとして、陸軍はアメリカを相手に戦うようには訓練されていなかった。陸軍の仮想敵国はあくまで、アメリカと抜き差しならなくなるまではソ連だった。追いつめられ、やむを得ず、南方作戦をやる羽目になったのだから、もとより単独でどうアメリカと戦うかという構想などあるはずがない。そのため、欧州におけるドイツの勝利と英国の屈服、ソ連の崩壊を前提としてアメリカの継戦意志を挫くシナリオしか描けず、その前提が崩れてしまえば為す術がなくなってしまったのである。他力本願な情勢見積もりは厳禁であることを我々は教訓としなければならない。

とはいえ、日本の開戦劈頭の大勝利は白人万能の世界史の潮流を完全に変えたのである。大東亜戦争の緒戦において、日本は東南アジア地域から欧米列強の勢力を駆逐した。「百聞は一見に如かず」という。日露戦争はいわば「聞」だった。日本が勝ったという情報が伝わったにすぎなかったが、大東亜戦争においては、実際に抑圧され続けていた植民地の人々は、非白人であっても白色人種と対等に渡り合えることを目の当たりにしたのである。終戦後、イギリスやオランダ、フランスは東南アジアの再植民地化を企図したが、現地住民の抵抗に会って、ことごとく挫折していることからも明らかである。

日本が歩んできた近現代の歴史は、「白色人種の歴史=世界史」という流れを地球上のすべての国家・民族が参画する、真の世界史へと導いた壮大な偉業といいうるだろう。その企図が明確であったかどうかという点ではまた別に検証が必要となろう。

だが、結果論的に敗れた戦争を裁断するのではなく、戦争に至った明治以来の歴史の流れを、当時の人々の心をわが心として振り返るとき、大東亜戦争を「愚かな戦争」と冷笑することは出来ない。それは、歴史を担った人々に対する冒涜のように思われる。「破滅への道」を願った日本人など一人もいなかったはずである。誤算を不誠実と混同してはならない。この態度抜きにしては、大東亜戦争という複雑で巨大な歴史から教訓をうることなど永久に叶わないだろう。

<参考文献>

●中村粲著『大東亜戦争への道』展転社

●半藤一利、保坂正康、中西輝政、福田和也、加藤陽子、戸高一成

『日本敗れたり-あの戦争になぜまけたのか-』

●渡部昇一著『昭和史』WAC文庫

●渡部昇一著『日本史快読』WAC文庫

●陸戦学会『近代戦争史概説』

http://www.mskj.or.jp/getsurei/kusakabe0601.html

●【高校教科書検定】「30万人犠牲は誇大」 南京事件で中国主張初否定 - MSN産経ニュース 2012.3.27 22:03

河村たかし名古屋市長がその存在を否定したことで波紋を広げた「南京事件」。過去十数年の研究で、戦闘による死者は万単位であっても、民間人の大量虐殺はなかったことが判明しつつあるが、今回検定に合格した日本史教科書6冊のうち4冊が中国政府の主張する「30万人」や「20万人」といった犠牲者数を従来通り記述。一方で、「30万人説は誇大」と初めて否定した出版社もあった。

実教出版の日本史Aは、本文で「大虐殺」という言葉を使い、犠牲者数については「約20万人」、注釈で「30万人以上」と記述したが、「諸説を考慮していない」として検定意見が付き、「なお、日本国内では虐殺数について『十数万人』など他の説もある」と付け加えて合格した。

第一学習社も本文で「南京大虐殺」、犠牲者数を「多数」「20万人以上」と記述。注釈で「十数万人以上」「4万人前後」「30万人」と諸説を列挙した。

一方、山川出版社は近年の研究成果を踏まえ、こうした自虐的な歴史観に基づく記述を変更。日本史Aの現行版では「数千人から30万人(現在の中国の公式見解)まで、いろいろな説があるが、その実情は明らかではない」としていたが、今回はその後に「学者のあいだでは、30万人説は誇大な数字と考えられている」と付け加え、中国側の主張を初めて否定した。

明成社の日本史Bは「現地の軍民に多くの死傷者が出た。なお被害者数や実態については、今日でもさまざまな論議がある(南京事件)」と記述したが、検定意見が付いて「日本軍によって」を付け加え、「(南京事件)」の位置を「死傷者が出た」の後に移すことで合格した。

文部科学省は「日中の戦闘行為ではなく、日本軍によって多数の死傷者が出たことが南京事件。特定の犠牲者数が書いてあるものについては、諸説や議論があることが分かる記述を求めている」と説明する。南京事件に詳しい拓殖大学の藤岡信勝客員教授は「大虐殺説を唱える学者で今も30万人説を主張する人はほとんどいない。30万人説が検定を合格するのは極めて不適切。諸説があることの記述を求めるなら、虚構説の記述も求めるべきだ」と指摘している。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120327/edc12032722040005-n1.htm

●ダグラス・マッカーサー - Wikipedia

朝鮮戦争

北朝鮮による奇襲攻撃

金浦で閲兵を行うマッカーサー第二次世界大戦後に南北に分割独立した朝鮮半島において、1950年6月25日に、ソ連のヨシフ・スターリンの許可を受けた金日成率いる朝鮮人民軍が韓国に侵攻を開始し、朝鮮戦争が勃発した。

当時、マッカーサーは、アメリカ中央情報局 (CIA) やマッカーサー麾下の諜報機関 (Z機関) から、北朝鮮の南進準備の報告が再三なされていたのにも関わらず、「朝鮮半島では軍事行動は発生しない」と信じ、真剣に検討しようとはしていなかったので、北朝鮮軍の侵攻を知らせる電話を受け取った際、「考えたいから一人にさせてくれ」と言って日本の降伏から5年で、平和が破られたことに衝撃を受けていた[9]。

だがその後は、「韓国軍は奇襲を受けて一時的にショックを受けているだけであり、それが収まれば必ず持ち直すに違いない」と考え、あまり戦況を心配する様子を表に出さなかった(GHQ 外交局長だったウィリアム・シーボルト『日本占領外交の回想』による)。6月27日にマッカーサーは、朝鮮半島におけるアメリカ軍の全指揮権を国防総省から付与され、直ちに軍需物資の緊急輸送とアメリカの民間人救出のための船舶・飛行機の手配を行った。なお朝鮮半島には国連軍として、イギリス軍やオーストラリア軍を中心としたイギリス連邦軍や、ベルギー軍なども参軍展開した。

28日にソウルが北朝鮮軍に占領された。僅かの期間で韓国の首都が占領されてしまったことに驚き、事の深刻さを再認識したマッカーサーは本格的軍事行動に乗り出すべくソウル南方の水原飛行場に飛び、李承晩大統領ら要人との会談を行った。

かつてマッカーサーは李承晩らに、1948年8月15日に行われた大韓民国の成立式典で「貴国とは1882年以来、友人である」と演説し、有事の際の援軍を約束していた。その言葉通り、マッカーサーはすぐに国連軍総司令官として戦争を指揮し、その後前線視察を行い、兵士を激励鼓舞しすぐさま東京へ戻った。なおマッカーサーはその後も暮らし慣れた東京を拠点として戦線に向かい、一時滞在し、また東京へ戻るという指揮形態を繰り返した。これらの行動は状勢判断を誤り、後に成立間もない中華人民共和国の人民解放軍参戦を招く一因ともなった。

仁川上陸作戦

仁川上陸作戦の指揮を執るマッカーサー7月に入ると北朝鮮軍の電撃的侵攻に対して、韓国軍と在韓アメリカ軍、イギリス軍を中心とした国連軍は絶望的状況に陥った。マッカーサーは急遽在日アメリカ軍第八軍を援軍として派遣したほか、イギリス軍も追加派遣するが、装備が十分に整っていなかったため進撃を阻むことは出来ず、釜山周辺の地域を確保するので手一杯であった。

そこでマッカーサーはこの状況を打開すべく、ソウル近郊の仁川への上陸作戦を提唱した。この作戦は本人が「成功率0.02%」と言う程の至難な作戦であり、軍部の殆どが反対を表明、国防総省からシャーマン海軍作戦部長を東京に送ってまで中止にさせようとしたが、マッカーサーは作戦を強行した。

この作戦は大成功に終わり、戦局は一気に逆転、9月になると国連軍はソウルの奪回に成功した。これはマッカーサーの名声と人気を大きく高めた。

中国人民志願軍の参戦

その後マッカーサーは勝利を重ねて朝鮮半島を北上するものの、トルーマンからは「中華人民共和国を刺激するので、過度な北上は行わないように」との命令を受けていた。しかしマッカーサーは「中華人民共和国による参戦はない」と信じていたこともあり、補給線が伸びるのも構わずに中華人民共和国との国境まで迫った。

その結果、中華人民共和国に過度に警戒心を抱かせることとなり、中華人民共和国の国軍である中国人民解放軍で結成された「中国人民志願軍」の参戦を招くに至った。その後「中国人民志願軍」は人海戦術で国連軍を南に押し戻し、戦況は一進一退に陥った。

更迭

総司令部を去るマッカーサー、世界通信より1951年になると、北朝鮮軍と「中国人民志願軍」の反抗が本格化し、再び戦線を押し戻すようになった。このような状況を打開することを目的に、マッカーサーは中華人民共和国領となった旧満州に対する空爆、さらには同国への核攻撃の必要性を主張した。しかしトルーマン大統領は、「核兵器を使用することでソ連を強く刺激し、その結果ソ連の参戦を招きかねない」としてこの意見を退けた。

マッカーサーが核攻撃を主張するのみならず、自らの命令を無視して北上を続けたために、中華人民共和国の参戦を招いたことに激怒していたトルーマン大統領は、4月11日にマッカーサーに対する更迭を発令した。

マッカーサーはそのとき愛妻のジーンと共に、来日したウォーレン・マグナソン上院議員とノースウエスト航空のスターンズ社長と会食をしていた。副官のシドニー・ハフ大佐は、立ち上がったジーン夫人に解任のニュースを知らせ、「至急報」と書かれた茶封筒を渡し、夫人はまた、その茶封筒をマッカーサーに黙って渡した。内容を読み終えたマッカーサーはしばらく沈黙していたが、やがて夫人に向かって「ジーン、これで帰れるよ」と言ったと伝えられている。

マッカーサーの更迭については、日本の行き過ぎた非武装化推進などが当時のアメリカ軍部からも自分たちの負担増という観点から多くの異論が有ったためとも言われている。オマル・ブラッドリー統合参謀本部議長は「マッカーサー解任は当然である」と主張した。

4月16日にマッカーサーはマシュー・リッジウェイ中将に業務を引継いで東京国際空港へ向かったが、その際には沿道に20万人の日本人が詰め掛け、毎日新聞と朝日新聞はマッカーサーに感謝する文章を掲載した。また、吉田茂の日本政府は彼に『名誉国民』の称号を与えることを決定したが、マッカーサーは受けるとも受けないとも言わなかった。マッカーサーを乗せた専用機「バターン号」は午前7時23分に東京国際空港から離日した。

引退

退任演説を行うマッカーサー1951年4月19日、ワシントンD.C.の上下院の合同会議に出席したマッカーサーは、退任に際しての演説を行った。マッカーサーは最後に、ウェストポイント陸軍士官学校にマッカーサー自身が在籍していた当時(19世紀末)、兵士の間で流行していた風刺歌のフレーズを引用して、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ(Old soldiers never die; they just fade away.)」と述べ、有名になった。この歌には何通りかの歌詞があるが、要約すると「遠くにある古ぼけた食堂で、俺たちは一日三度、豚と豆だけ食う。ビーフステーキなんて絶対出ない、畜生、砂糖ときたら紅茶に入れる分しかない。だから、おれたちゃ少しずつ消えていくんだ。老兵は死なず、ただ消え去るのみ。二等兵様は毎日ビールが飲める、伍長様は自分の記章が大好きだ。軍曹様は訓練が大好きだ、きっと奴らはいつまでもそうなんだろう。だから俺たちはいつも訓練、訓練。消え去ってしまうまで」という痛烈なものである。

なお、この名演説もあることからマッカーサーはこの時に軍人を引退したと勘違いする人も多いが実際は死ぬまでアメリカ軍元帥のままだった。これはアメリカ軍において「元帥」の位には引退の制度がないためであり、そのためこの演説のあとには軍人として(元帥として)何か活動することは無かったが、軍人としての籍についてのみ語れば生涯現役の元帥だった[10] 。

議場から出て市内をパレードすると、ワシントン建設以来の50万人の市民が集まり、歓声と拍手を送った。翌日にはニューヨーク市のマンハッタンをパレードし、アイゼンハワー凱旋の4倍、約700万人が集まって彼を祝福した。

マッカーサーは1952年に再び大統領選出馬を画策するが、すでに高齢で支持を得られず断念し、同年レミントンランド社(タイプライター及びコンピュータメーカー)の会長に迎えられた。老衰による肝臓・腎臓の機能不全でワシントンD.C.のウォルターリード陸軍病院に1964年3月6日に入院したのち3回も手術を受けるなどしていたが4月3日に危篤となり4月5日午後2時39分(日本時間、6日午前4時39分)に84歳で死去した。偉人として国葬が執り行われ、日本からは国の代表として吉田茂が葬儀に出席した。

原爆投下について

マッカーサーは、広島長崎への原爆投下を批判している。元帥たる自身への相談なく行われた上、日本はソ連へ和平仲介を打診した1945年6月の時点で抗戦の意思がなく、戦略的に無用であると考えたためである。 逆に戦略上の必要性があれば使うべきだと考えており、朝鮮戦争の際には原爆投下を立案したために司令官を解任される。

その他

1946年に東京を訪れたハーバート・フーバー元大統領が、フランクリン・ルーズベルト大統領はドイツと戦争を行うために日本を戦争に引きずり込んだと述べたことを受け、マッカーサーは、フランクリン・ルーズベルト大統領は1941年に近衛文麿首相が模索した日米首脳会談を行って戦争を回避する努力をすべきであったという旨を述べている。

マッカーサーのアメリカ議会証言録

引退後の1951年5月3日、上院軍事外交共同委員会で朝鮮戦争における中華人民共和国へ対しての海上封鎖戦略についての証言の中で、

There is practically nothing indigenous to Japan except the silkworm. They lack cotton, they lack wool, they lack petroleum products, they lack tin, they lack rubber, they lack great many other things, all of which was in the Asiatic basin.

They feared that if those supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their purpose, therefore in going to war was largely dictated by security.[14]と答弁した。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC

【私のコメント】

第二次大戦時に太平洋戦線の最高司令官でありその後日本占領軍最高司令官、朝鮮戦争最高司令官であったダグラス・マッカーサー元帥は朝鮮戦争中の米国政府との対立から1951年4月11日付けで解任され、4月19日に日本を離れた。帰国直後の5月3日の米国上院軍事外交共同委員会で彼は「日本の対米戦争は欧米諸国の対日貿易禁止に対する自衛が目的であった」と述べている。この事実が東京都立高校独自の地理歴史教材の平成24年度版に新たに掲載される。また、文部科学省検定の日本史教科書では南京大虐殺30万人説が多すぎるとの意見を記載した高校日本史教科書が新たに公式に採択された。東京裁判では日本はアジアを侵略した犯罪国家として断罪され、南京大虐殺30万人説は第二次大戦後に新たに創作されて広島長崎での米国の戦争犯罪を相殺する役割を果たしていたが、それらの東京裁判史観が公式に否定されたことの意義は極めて大きい。日本は東京裁判史観から抜け出して、大東亜戦争が少なくとも日本にとって正義の戦争であったという事実を取り戻しつつある。歴史観に於いて既に米国による日本支配は終了し始めたのだ。

マッカーサーは朝鮮戦争で満州への越境攻撃や人民解放軍に対する核兵器使用を主張したのが解任の原因となった。もしこの時マッカーサーの主張が受け入れられていれば核兵器使用で共産中国は崩壊していただろう。更に、当時のソ連は核兵器を保有していたが数は少なく、輸送手段も乏しく、米軍の核兵器に対抗不可能だった。共産中国崩壊に引き続いてソ連も崩壊していた可能性が高い。

国際金融資本は1913年にFRBを設立して米国政府を乗っ取り、1917年にはハザール系ユダヤ人と協力してロシア革命を起こしロシア政府を乗っ取った。更に中国共産党や中国国民党による中国の赤化をも計画した。彼らは、資本主義の米国と共産主義のソ連+中国の二極体制を作り、その二極の両方を国際金融資本が支配することによって世界を支配するという計画を立てたのだ。マッカーサーの行動は共産主義の極であるソ連と中国を消滅させるものであり、国際金融資本には絶対に容認できなかった。それが解任の理由であったと私は考える。

戦間期の日本がソ連や中国共産党、共産主義の強い影響下にあった中国国民党などの共産主義の脅威に対抗していた状況を引き継いで、マッカーサーは朝鮮半島で共産主義と戦うことになった。朝鮮戦争が米国にとって正義の戦争ならば、戦間期の日本の大陸での軍事活動も同様に正義である。また、日本軍の対米戦争も自衛戦争であった。ならば、その正義の日本と戦った米国こそが悪の国家であり、その米国を支配する国際金融資本は悪の権化に他ならない。朝鮮戦争によって米軍は、悪の権化は日本軍では無く米国政府とそれを支配する国際金融資本であることを理解したのだ。

マッカーサーの解任の翌年の1952年の米国大統領選挙でマッカーサーと並ぶ米軍最高司令官であったアイゼンハワーが大統領選で勝利し翌1953年1月に就任する。この動きは、朝鮮戦争によって、自国政府が国際金融資本という悪の権化に乗っ取られていることを自覚した米軍によるクーデターに等しい。その直後の1953年にスターリンがベリヤによって暗殺されたのは、米国での国際金融資本の失脚を見てスターリンが国際金融資本に反乱を起こすのを察知したためではないかと想像する。そのベリヤやカガノビッチなどのハザール系ユダヤ人がソ連軍最高司令官であったジューコフのクーデターによって逮捕され処刑されたのは、アイゼンハワーやマッカーサーとの連絡があったのではないだろうか。また、1956年にスエズ戦争でイスラエル+英仏の連合軍のエジプト攻撃をアイゼンハワーが恫喝して撤退させたのは、この時期の米国はイスラエルをコントロールする能力があったことを示している。

↓↓↓ 一日一回クリックしていただくと更新の励みになります。

しかし、日本にも問題が無かったと言えば嘘だ。

例えば、「日本は何故、もっと早く降伏できなかったのか?」という疑問である。

大日本帝国が、まともな文明国だったなら、1945年3月の東京大空襲の時点で降伏しただろう。

今でも、日本人の多くは異口同音に、

米国の論理「原爆投下が日本の早期降伏を促した」にムキなって反論するが、本当に「原爆投下がなくても、日本がすんなり降伏したかどうか?」については再検証すべきだ。

「原爆投下がなくても、8月15日に、降伏していたかどうか?」

「本土決戦の末、一億総玉砕になっていたのではないか?」との疑念は消えない。

それに、先の戦争に限ったことではないが、日本(或いは日本人)って、周りが「もうこれ以上無理だよ」と助言されても、聞く耳を持たず、客観的で冷静な状況判断が出来ない、という致命的なマインド上の欠陥を持っている。

消費税、TPP、助成金漬け農業、天下り放任、原発続行、特別会計聖域化、、と皆、根は同じだ。

この点を改めないと、日本と日本人は再び悲劇を味合うのではないか、、、

同意です。

仁川上陸作戦をマッカーサーに助言した人が居り、彼は勿論帝国陸軍将官だった。誰か調べるといいでしょう。

消費税、TPP、助成金漬け農業、天下り放任、原発続行、特別会計聖域化、、と皆、根は同じだ。

この点を改めないと、日本と日本人は再び悲劇を味合うのではないか、、、

日本人は英語、中国語などの外国語に疎いので、外部の正確な情報を入手できず、偏った政府、メディア操作により客観的で冷静な状況判断が出来ていないのではないか。。。。

ネット社会になって若干改善されているが、一般国民が少なくとも欧米の主要新聞から情報が容易に得られる状況になるまでこの欠陥は継続するのではないかと危惧している。

岡村寧次や富田直亮らの「白団」関係者では?

金門砲撃戦で台湾を救った将校グループでは?

北朝鮮にその意思があったかどうかは別にしても、当時、絶対絶命だった台湾を救ったのも北朝鮮だ。

本来なら、台湾は北朝鮮に足の裏向けて眠れないはず。

>1945年3月の東京大空襲の時点で降伏しただろう。

相手が民間人に対して無差別虐殺を行う

異常な超野蛮国なのにか?

想像力が欠けているよ、君

軍部も国民もどんな目に合うのか?と

恐怖するのは当然です

その恐怖心を創り上げたアメリカの東京大空襲も

許してはいけない悪行なのです

無差別虐殺を平然とする超野蛮国は

降伏などできない状況を作り出したのです

ドイツ帝国はドレスデン大空襲から間もなくして降伏した。これが、マトモな文明国の対応だよ。

あと、君、人を批判する時は、unknownではなく、名前を出したら?

>これが、マトモな文明国の対応だよ。

当時のドイツはまともな文明国ではなく

アメリカをも超える超異常国です

当時のドイツをまともな文明国だと思っているのは

オツムが弱い、心を感じ取れない人だと思います

全く恥ずかしい詭弁であります

当時のドイツのプライドも嘘、国民を守る意識も嘘なのであります

またアメリカは日本人に対して人種差別政策を行なっていました

白人が白人に降伏するのと日本人が白人に降服するのではわけが違います

アメリカをも超える超異常国です

当時のドイツをまともな文明国だと思っているのは

オツムが弱い、心を感じ取れない人だと思います

私は、戦争当時を生き抜いた訳でもないので、当時の日本を一方的に非難するつもりはない。

しかし、私が年配者の話を咀嚼する限りにおいて、戦争末期の日本は「アクセルだけで暴走する、ブレーキの効かない車」になっていたと思う。

言い換えると、周りの誰かが止めなけりゃ、止まらなかった状態だったのだ。

一方、ドイツは「自分でブレーキを踏む」という最低限のことは出来た。

その点では、相対的にドイツの方がマシだった。

その違いは大きいと思う。

一方、ドイツは「自分でブレーキを踏む」という最低限のことは出来た。

その点では、相対的にドイツの方がマシだった。

日本がブレーキが効きにくいというのは同意です。

(正確には多数意見に逆らい難い、それも善意で)

ただ、

ドイツもドレスデン空爆後二カ月以上もドイツは本土で戦ってますよ。

んで

ドイツ本国まで攻め込まれても徹底抗戦を叫び

実際に首都が包囲されると降伏の交渉などで国民の安全を確保もせずに最高責任者が無責任にも自殺して

高官たちは南米などに亡命しまくって

首都ベルリンで民間人巻き込みまくりの市街戦をやってついに陥落して

そのあとようやく臨時政府が降伏の交渉を行ったドイツが

沖縄を除く本土決戦が行われる前に、臨時でもない正式な政府が降伏を行った日本よりも

戦争の終わらせ方が相対的にマシだったとは思えないですね。

終戦後の立ち回りという意味でははドイツの方がうまかったと思いますが。