●文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構 [著]エマニュエル・トッド&ユセフ・クルバージュ [訳・解説]石崎晴己(青山学院大学文学部教授)

[掲載]2008年03月23日 朝日新聞 [評者]山下範久(立命館大学准教授・歴史社会学)

■衝突ではなく、近代化の途上として

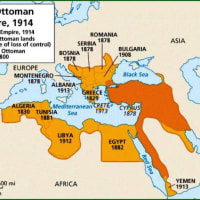

著者らは普遍主義者だ。あらゆる社会は近代化する。いかなる宗教もそれを止めることはできない。キリスト教が近代化を妨げなかったように、イスラームも近代化を妨げるものではない。したがって、近代社会に対する脅威をイスラームに投影しようとする発想は、根本的に誤っている。その主張は強烈な「文明の衝突」批判である。

著者らのいう近代化の中身は、煎(せん)じつめると識字率の向上と少子化のことである。識字率が上がると、年少世代は年長世代の言うことを鵜呑(うの)みにしなくなる。少子化が進むと、資源配分のルールを再設定する必要が高まってくる。両者あいまって、近代化は社会的な規範の流動化をもたらし、社会的統合に危機をもたらす。著者らはそれを移行期危機と呼び、今日既に安定した近代社会となっている欧米や日本も、かつてそのような危機を(革命や内戦などのかたちで)経験したと指摘したうえで、いわゆるイスラーム圏の諸社会に今日観察される社会不安も、その反復でしかないと説く。

そのうえで著者らは、その移行期危機の具体的な現れ方を左右する最も重要な要因は、各社会に構築されてきた家族構造(婚姻や相続の慣習的システム)であると論ずる。実際、アフリカから東南アジアまで広がるイスラーム圏の家族構造は多様であり、それに応じて、それら各社会の近代化のこれまでの歩みも多様であることが本書によって一望できる。重要なことは、その多様さは移行期危機の激しさや速度の偏差をもたらすものであって、近代化を阻むものではないということである。いずれにせよイスラームの教義が近代化を阻んでいるなどというのは、表面的にすぎる観察だ。

イスラーム圏の諸社会が移行期危機にあるのなら、それに伴う暴力を緩和するために差し伸べられるべき手はあってしかるべきだ。しかしそれ以上にイスラーム圏の近代化に必要なのは、短慮で傲慢(ごうまん)な介入ではなく、むしろ彼らとの辛抱強い待ち合わせなのだというのが著者らの普遍主義者としての倫理であろう。

http://book.asahi.com/review/TKY200803250160.html

●文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構 p47-48

日本のケースは、宗教的危機から出生率の低下へ、そして、その順序は変わりうるが、政治的危機へと進む進行過程が、ある程度普遍的なものであることを予感させてくれる。日本の男性が識字化のハードルを越えたのは、1850年頃に位置づけられる。女性の場合は、1900年頃である。出生率は1920年頃に下がる。1868年に始まる明治期の日本が経験した近代化の危機に、宗教的要素、いやむしろ反宗教的要素があることに留意しないとしたら、誤りを犯すことになろう。改革運動は大規模な反仏教危機を伴っていた。その民衆運動的なピークは1871年に到来し、寺院の破壊、僧侶の罷免、僧院の閉鎖、教区制度の改造が行われた。周縁部では、脅威にさらされた宗教の名においていくつもの放棄が起こった。この時期に確立した神道は、それまで仏教という紛れもない日本の宗教と共存していた古い自然崇拝のいくつかの要素を取り込んでいるが、しかしそれは何よりも新たな信仰なのである。その民族主義成分の強さを考えると、宗教と呼べるかどうかさえ定かではない。仏教という宗教の崩壊が、そのあとに空白を残し、他の多くの国に見られたのと同様に、日本でも、その空白が民族主義的代替信仰の出現によって埋められた、と考えるのが、おそらくはより妥当なところである。しかしこの民族主義が、新たな宗教的信仰の装いをまとうことができたという点は、興味深い。無神論だけが、宗教的なものから抜け出す唯一の道ではないのだ。日本でもヨーロッパと同様に、伝統的信仰の崩壊が、出生率の下落の前提条件の一つとなっているのである。<中略>今日では日本の移行期危機は完了し、ヨーロッパと同様に、形而上学的信仰は消え失せている。今日の日本人は、その宗教への無関心によって、驚くほどヨーロッパ人に似ている。出生率指数が極めて低いことでも、やはりヨーロッパ人に近いのである。

●文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構 訳者解説 p280-282

・従来の著作との関係

もうひとつここで、『新ヨーロッパ大全』以来のトッドの思想の変遷という観点から、「移行期危機」の概念について、軽く触れておきたい。というのは、この概念は『帝国以後』で明瞭に登場するのであり、近代イデオロギーの成立の条件とメカニズムを主題としようとした『新ヨーロッパ大全』には姿を現していない。近代ヨーロッパ・イデオロギーは、基本的には、当該社会の家族制度が崩壊した時、いわば失われた家族構造の代替物として構築されたものとして考えられていた。例えば、ロシア共産主義は、あのロシア流の重苦しい外婚性共同体家族が崩壊した時に、その家族型が体現していた権威と平等の価値が失われた穴埋めとして出現し、住民に受け入れられた、というわけである。その段階でイングランド・ピューリタン革命が大きな主題として現れていなかった理由は、ヨーロッパにおける近代性の成立要件は、識字化と脱キリスト教化であったからであろう。ピューリタン革命は、脱キリスト教化の遥か以前の出来事であり、「近代イデオロギー」の場として把握することは不可能であった。ところが「移行期危機」の概念が出現するや、この革命はその歴史上最初の事例としてのステータスを獲得する。ところで移行期危機の条件は識字化の進展(トッドは、男性識字率の50%への到達を一つの転換点と想定している)であるが、一七世紀において果たしてイングランドでは、識字化の進展が移行期危機を引き起こすに十分なレベルに達していたかというと、これが極めて疑わしい。『新ヨーロッパ大全』によれば、1750年前後(すなわち18世紀半ば。その頃には、イングランドはピューリタン革命どころか、名誉革命も済ませていた)の識字率は男女あわせて50%を越えていないと推定されるのである。もっとも本書では、ピューリタン革命直前に50%のハードルを越えたとの説が紹介されているが(六〇頁)。いずれにせよ識字化と移行期危機を連携させようとするなら、識字化先進国ドイツの一六世紀におけるいわゆる「ドイツ農民戦争」を最初の事例(の少なくとも一つ)として取り上げなけねばならないはずだが、その気配はなく、ドイツの移行期危機の例としては常にナチズムが引き合いに出されるのみである。ピューリタン革命は、宗教の名において行われたという点をイスラム主義と共有しており、イスラム主義=移行期危機説にとっては好都合であるわけだが、その辺りにややご都合主義の気配を残しており、トッドとしては、いずれ理論的にきちんと整理する必要に迫られることだろう。

●文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構 訳者解説 p286-288

トッドは「私流にねじ曲げたハンチントンを」やってみると称して、先進国間の力関係について考察する。それこそは、「国際社会対イスラーム・テロリズム」という「神話的」な対立軸とは違って、真の主要な対立軸の在処なのである。そこで彼が想定する「文明の衝突」は、何とアメリカ合衆国とヨーロッパ及び日本とのそれなのである。それは民族学的には、絶対核家族的文明と直系家族的文明の「衝突」である。ヨーロッパ経済の中心はドイツであり、ドイツは直系家族の国であるから、ヨーロッパ経済は直系家族的心性と価値観を基盤とするものであり、直系家族の国日本の資本主義も、同様に社会的団結、長期的な要素、技術的進歩、労働の安定性を重視する、ドイツ型(従って直系家族的)資本主義である。それに対してアメリカの資本主義は、個人主義的で、短期的要素、直接的利潤、無統制な消費を特徴とする、絶対核家族的なものである。さらにそもそもアメリカ社会というのは、既に高度に識字化された移民が、肥沃な処女地に到来して、自由に思うがままに建設した社会であり、その住民は一度も希少性に直面したことはなく、これまで常に浪費をこととして生きてきた。これに対して、ヨーロッパと日本の社会は、災害や貧困と戦いながら必死に生存してきた農民社会の後継者である、とトッドは言う。要するにトッドの試みる「ねじ曲げたハンチントン」とは、世界を支配する三大パワー、米欧日(実質的生産力では、この三者はほぼ等しい)の間の「文明の衝突」の可能性についての考察であり、その際「衝突」面を旧大陸と新大陸の間に想定する、驚くべきものなのである。<中略>米国と欧日との「文明の衝突」論は、この後援が日本人を主たる聴衆としたところから来る一種の社交辞令ないしサービスの気配はあるが、ヨーロッパを直系家族で代表させ、異質と思われた日本が非常にヨーロッパ的(直系家族的)であることを確認した個人的経験を語るトッドの言葉には、社交辞令を越えた、少なくとも私的な思い入れが感じられはしないだろうか。ちなみにユダヤ人も直系家族の民である。

●ドイツ農民戦争

ドイツ農民戦争は1524年、主にドイツ南部・中部の農民が起こした大規模な反乱。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%BE%B2%E6%B0%91%E6%88%A6%E4%BA%89

●山城国一揆

山城国一揆は、1485年(文明17年)、南山城(現在の京都府南部)で国人や農民が協力し、守護大名畠山氏の政治的影響力を排除し、以後8年間自治を行った事をいう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E5%9B%BD%E4%B8%80%E6%8F%86

●加賀一向一揆

加賀一向一揆とは、1488年ごろから1580年にかけて、加賀国の本願寺門徒らが中心となった一向一揆。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

●日本人の識字率について

戰前

世界的に見れば、日本人の知的レヴェルは、長い歴史を通して、ずつとハイレヴェルなものだつたやうである。

しかし、階級間での知識の差は、慥かに「あつた」と思はれる。

江戸時代初期には、地域毎の言葉の違ひが極めて大きかつた。參勤交代が行はれた武士階級は、方言で喋ると話が通じない事があつた。その爲、江戸や大阪で勤務する武士逹は、「標準語」として漢文訓讀體を用ゐたらしい。明治から昭和の大東亞戰爭敗戰の時點まで官僚は文語を用ゐた。その原點は江戸時代の支配階級である武士の用語にある。

庶民階級も、嘗てはそれなりに高い知識を持つてゐた。鎌倉時代の百姓に據る立派な文章が殘つてゐる(當時の裁判における告發状等の文書)。士農工商のヒエラルヒーが固定化された江戸時代に、幕府の「據らしむべし、知らしむべからず」の政策によつて、農民は隨分、知識を失つたやうである。

それでも1900年頃の日本人の識字率は、90%程度はあつたと推測されてゐる。現在の目から見ても高いレヴェルにあると言へるが、もちろん當時においても極めて高いものであつたと言ふ事が出來よう。そして、その理由としては、寺子屋が普及してゐた事が擧げられる。文化年間(一八〇四~一八)に江戸府内には千二、三百の大小寺子屋があったという。

http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/kokugo/rekishi/Shikijiritsu.html

●日本の識字率はなぜ高い?

80 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/10/23(月) 01:53

日本の識字率について、網野善彦『日本論の視座』(小学館ライブラリー)「第五章 日本の文字社会の特質」に、以下のような記述があります。

国内資料については、網野さんは“平仮名交りの文書は鎌倉期まででも、われわれの想像を大きく上回る量に達することは間違いないところであり、文字の普及もさきにふれた通り、十三世紀後半には、侍の下層はもとより、平民百姓の上層まで、すでに及びつつあったと見てよかろう。そして、南北朝から室町期にかけて、それが爆発的といってもよいほどの増加、普及を見せることは、前述した太良荘、新見荘の関係文書によっても、おおよそ推測できる。”と述べています。

幕末維新の外国人の記述については、“1874年(明治7)から翌年まで日本に滞在したレフ・イリイッチ・メーチニコフは、その回想記で日本語の複雑さについて興味深いさまざまな指摘をしているが、とくに識字率の高さに注目し、それが「ロシアや西欧のラテン系諸国」に比べてきわめて高いと見ており、人力車の車夫、馬の口取りの別当、茶屋の召使いの娘などが、「例外なく何冊もの手垢にまみれた本を持っており、暇さえあればそれをむさぼり読んでいた」と驚異の目をみはっている。”と紹介しています。

81 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/10/23(月) 01:53

次に朝鮮からの公式使節の記述を紹介します。

1443年に室町幕府を訪れた、自らも訓民正音の制定に関わった申叔舟の『海東諸国紀』(岩波文庫)には、日本の国俗として、“男女と無く皆其の国字を習う。国字は加多干那と号す。凡そ四十七文字なり。唯僧徒は経書を読み漢字を知る。”と報告しています。

江戸時代では、吉宗将軍の1719年に来日した、申維翰『海游録』(東洋文庫)には、大坂の出版状況に驚きを示しています。“そのなかに書林や書屋があり、膀をかかげて、曰く柳枝軒、玉樹堂などなど。古今百家の文籍を蓄え、またそれを復刻して販売し、貨に転じてこれを蓄える。中国の書、我が朝の諸賢の撰集も、あらざるはない。”と、出版が経済的に成り立っていることも記し、“大坂の書籍の盛んなること、じつに天下の壮観である。”と表しています。

付篇の『日本聞見雑録』には、“国内の書籍は、我が国から往ったものが百をもって数え、南京から海商たちが持って来るものが千をもって数える。古今の異書、百家の文集にして書肆で刊行されたものは、我が国に比べて十倍どころではない。”と、日本の出版文化の圧倒的な拡がりを記載しています。

82 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/10/23(月) 01:53

朝鮮民衆文字「訓民正音」を作らせた、李氏朝鮮世宗の前書きの言葉は以下の通り。

「国之語音、異乎中国、與文字不相流通、故愚民有所欲言、而終不得伸其情者多矣、 予為此憫然新制二八字、欲使人人易習、便於日用矣」

(訳:我が国の言語は中国と異なり、文字も上手く通じない。だから愚民は言いたいことがあっても自分の意見を言うことができない。私はこれを可哀想に思って二八字を新たに定めた。人々が簡単に勉強できて、日常生活に便利になることを願ってのことだ)

電波な朝鮮人が言う、「民族意識の高揚に呼応するように」作ったものではない。 あくまで「愚民」の「日用」の為のもので、両班の高級な生活の為のものではなく、訓民正音(ハングル)を蔑視し、公文書や支配層の文書では、絶対に用いなかった

http://mentai.2ch.net/history/kako/960/960321414.html

●海東諸国紀全文テキストデータベース

無男女皆習其国字[国字号加多干那凡四十七字]唯僧徒読経書知漢字

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B1241189/1/vol06/kaitosho.txt

【私のコメント】

今年2月に発売されたエマニュエル・トッドの新著「文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構」は、イスラム社会も識字化を通じ近代化しつつあり、「移行期危機(近代化による社会の不安定化)」がもうすぐ終わるからそれを待てばよいのだという楽観的な分析を行っている。その背景には、ブログ「ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報」の4月2日付けの記事「21世紀とはどういう時代か:ラグとエッジ」に書かれているのと同様に、発展途上国を中進国化させることで先進国がそこから収益を上げるシステムを作ろうという先進国集団の21世紀の世界政策が存在すると思われる。

トッドがドイツの移行期危機の例としてナチズムのみを挙げるのに対して、訳者の石崎晴己氏は解説の中で、識字化先進国のドイツにおいては1524年のドイツ農民戦争を最初の事例として取り上げる必要があると主張している。トッドはこの本の中では日本の識字化を男性1850年、女性1900年としているが、1443年に室町幕府を訪れた李氏朝鮮時代の朝鮮通信使書状官である申叔舟が1471年に刊行した歴史書『海東諸国紀』では、日本人は男女共に皆47文字のカタカナを習うと記述している。網野善彦氏も室町時代の爆発的な文字普及に触れており、日本の識字化は実は室町時代まで遡るのではないかと思われる。そう考えると、1524年のドイツ農民戦争に相当する日本の事件は1485年の山城国一揆や1488年の加賀一向一揆になるのではないか。また、ドイツの移行期危機の中心が1618-1648年の30年戦争であるとするならば、日本の移行期危機は1493-1573年の戦国時代に相当するのではないかと私は考える。

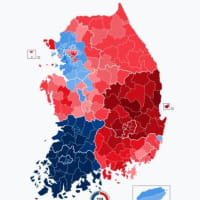

朝鮮の識字化は20世紀前半、中国の識字化が20世紀半ばであるから、日本は中国・韓国に対して識字化で約5世紀先行していることになる。第二次大戦後の韓国での激しい学生運動や労働争議、あるいは中国の文化大革命や現在の国内不穏は日本文明が4-5世紀前に通り過ぎた「移行期危機」なのであろう。

現在の世界は日米欧の三極に支配されている。欧州大陸ではドイツ民族が優越であること、米国や清教徒革命以降の英国ではユダヤ民族の影響力が大きくなっていることを考えるならば、世界文明とはユダヤ民族・ドイツ民族・日本民族の三民族によって形成されていると言っても過言ではないだろう。ユダヤ民族もまた伝統的に識字率の高さで知られる民族である。この三民族が全て直系家族であることは、文明化におけるこの家族形態の優位性を示している様に思われる。

[掲載]2008年03月23日 朝日新聞 [評者]山下範久(立命館大学准教授・歴史社会学)

■衝突ではなく、近代化の途上として

著者らは普遍主義者だ。あらゆる社会は近代化する。いかなる宗教もそれを止めることはできない。キリスト教が近代化を妨げなかったように、イスラームも近代化を妨げるものではない。したがって、近代社会に対する脅威をイスラームに投影しようとする発想は、根本的に誤っている。その主張は強烈な「文明の衝突」批判である。

著者らのいう近代化の中身は、煎(せん)じつめると識字率の向上と少子化のことである。識字率が上がると、年少世代は年長世代の言うことを鵜呑(うの)みにしなくなる。少子化が進むと、資源配分のルールを再設定する必要が高まってくる。両者あいまって、近代化は社会的な規範の流動化をもたらし、社会的統合に危機をもたらす。著者らはそれを移行期危機と呼び、今日既に安定した近代社会となっている欧米や日本も、かつてそのような危機を(革命や内戦などのかたちで)経験したと指摘したうえで、いわゆるイスラーム圏の諸社会に今日観察される社会不安も、その反復でしかないと説く。

そのうえで著者らは、その移行期危機の具体的な現れ方を左右する最も重要な要因は、各社会に構築されてきた家族構造(婚姻や相続の慣習的システム)であると論ずる。実際、アフリカから東南アジアまで広がるイスラーム圏の家族構造は多様であり、それに応じて、それら各社会の近代化のこれまでの歩みも多様であることが本書によって一望できる。重要なことは、その多様さは移行期危機の激しさや速度の偏差をもたらすものであって、近代化を阻むものではないということである。いずれにせよイスラームの教義が近代化を阻んでいるなどというのは、表面的にすぎる観察だ。

イスラーム圏の諸社会が移行期危機にあるのなら、それに伴う暴力を緩和するために差し伸べられるべき手はあってしかるべきだ。しかしそれ以上にイスラーム圏の近代化に必要なのは、短慮で傲慢(ごうまん)な介入ではなく、むしろ彼らとの辛抱強い待ち合わせなのだというのが著者らの普遍主義者としての倫理であろう。

http://book.asahi.com/review/TKY200803250160.html

●文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構 p47-48

日本のケースは、宗教的危機から出生率の低下へ、そして、その順序は変わりうるが、政治的危機へと進む進行過程が、ある程度普遍的なものであることを予感させてくれる。日本の男性が識字化のハードルを越えたのは、1850年頃に位置づけられる。女性の場合は、1900年頃である。出生率は1920年頃に下がる。1868年に始まる明治期の日本が経験した近代化の危機に、宗教的要素、いやむしろ反宗教的要素があることに留意しないとしたら、誤りを犯すことになろう。改革運動は大規模な反仏教危機を伴っていた。その民衆運動的なピークは1871年に到来し、寺院の破壊、僧侶の罷免、僧院の閉鎖、教区制度の改造が行われた。周縁部では、脅威にさらされた宗教の名においていくつもの放棄が起こった。この時期に確立した神道は、それまで仏教という紛れもない日本の宗教と共存していた古い自然崇拝のいくつかの要素を取り込んでいるが、しかしそれは何よりも新たな信仰なのである。その民族主義成分の強さを考えると、宗教と呼べるかどうかさえ定かではない。仏教という宗教の崩壊が、そのあとに空白を残し、他の多くの国に見られたのと同様に、日本でも、その空白が民族主義的代替信仰の出現によって埋められた、と考えるのが、おそらくはより妥当なところである。しかしこの民族主義が、新たな宗教的信仰の装いをまとうことができたという点は、興味深い。無神論だけが、宗教的なものから抜け出す唯一の道ではないのだ。日本でもヨーロッパと同様に、伝統的信仰の崩壊が、出生率の下落の前提条件の一つとなっているのである。<中略>今日では日本の移行期危機は完了し、ヨーロッパと同様に、形而上学的信仰は消え失せている。今日の日本人は、その宗教への無関心によって、驚くほどヨーロッパ人に似ている。出生率指数が極めて低いことでも、やはりヨーロッパ人に近いのである。

●文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構 訳者解説 p280-282

・従来の著作との関係

もうひとつここで、『新ヨーロッパ大全』以来のトッドの思想の変遷という観点から、「移行期危機」の概念について、軽く触れておきたい。というのは、この概念は『帝国以後』で明瞭に登場するのであり、近代イデオロギーの成立の条件とメカニズムを主題としようとした『新ヨーロッパ大全』には姿を現していない。近代ヨーロッパ・イデオロギーは、基本的には、当該社会の家族制度が崩壊した時、いわば失われた家族構造の代替物として構築されたものとして考えられていた。例えば、ロシア共産主義は、あのロシア流の重苦しい外婚性共同体家族が崩壊した時に、その家族型が体現していた権威と平等の価値が失われた穴埋めとして出現し、住民に受け入れられた、というわけである。その段階でイングランド・ピューリタン革命が大きな主題として現れていなかった理由は、ヨーロッパにおける近代性の成立要件は、識字化と脱キリスト教化であったからであろう。ピューリタン革命は、脱キリスト教化の遥か以前の出来事であり、「近代イデオロギー」の場として把握することは不可能であった。ところが「移行期危機」の概念が出現するや、この革命はその歴史上最初の事例としてのステータスを獲得する。ところで移行期危機の条件は識字化の進展(トッドは、男性識字率の50%への到達を一つの転換点と想定している)であるが、一七世紀において果たしてイングランドでは、識字化の進展が移行期危機を引き起こすに十分なレベルに達していたかというと、これが極めて疑わしい。『新ヨーロッパ大全』によれば、1750年前後(すなわち18世紀半ば。その頃には、イングランドはピューリタン革命どころか、名誉革命も済ませていた)の識字率は男女あわせて50%を越えていないと推定されるのである。もっとも本書では、ピューリタン革命直前に50%のハードルを越えたとの説が紹介されているが(六〇頁)。いずれにせよ識字化と移行期危機を連携させようとするなら、識字化先進国ドイツの一六世紀におけるいわゆる「ドイツ農民戦争」を最初の事例(の少なくとも一つ)として取り上げなけねばならないはずだが、その気配はなく、ドイツの移行期危機の例としては常にナチズムが引き合いに出されるのみである。ピューリタン革命は、宗教の名において行われたという点をイスラム主義と共有しており、イスラム主義=移行期危機説にとっては好都合であるわけだが、その辺りにややご都合主義の気配を残しており、トッドとしては、いずれ理論的にきちんと整理する必要に迫られることだろう。

●文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構 訳者解説 p286-288

トッドは「私流にねじ曲げたハンチントンを」やってみると称して、先進国間の力関係について考察する。それこそは、「国際社会対イスラーム・テロリズム」という「神話的」な対立軸とは違って、真の主要な対立軸の在処なのである。そこで彼が想定する「文明の衝突」は、何とアメリカ合衆国とヨーロッパ及び日本とのそれなのである。それは民族学的には、絶対核家族的文明と直系家族的文明の「衝突」である。ヨーロッパ経済の中心はドイツであり、ドイツは直系家族の国であるから、ヨーロッパ経済は直系家族的心性と価値観を基盤とするものであり、直系家族の国日本の資本主義も、同様に社会的団結、長期的な要素、技術的進歩、労働の安定性を重視する、ドイツ型(従って直系家族的)資本主義である。それに対してアメリカの資本主義は、個人主義的で、短期的要素、直接的利潤、無統制な消費を特徴とする、絶対核家族的なものである。さらにそもそもアメリカ社会というのは、既に高度に識字化された移民が、肥沃な処女地に到来して、自由に思うがままに建設した社会であり、その住民は一度も希少性に直面したことはなく、これまで常に浪費をこととして生きてきた。これに対して、ヨーロッパと日本の社会は、災害や貧困と戦いながら必死に生存してきた農民社会の後継者である、とトッドは言う。要するにトッドの試みる「ねじ曲げたハンチントン」とは、世界を支配する三大パワー、米欧日(実質的生産力では、この三者はほぼ等しい)の間の「文明の衝突」の可能性についての考察であり、その際「衝突」面を旧大陸と新大陸の間に想定する、驚くべきものなのである。<中略>米国と欧日との「文明の衝突」論は、この後援が日本人を主たる聴衆としたところから来る一種の社交辞令ないしサービスの気配はあるが、ヨーロッパを直系家族で代表させ、異質と思われた日本が非常にヨーロッパ的(直系家族的)であることを確認した個人的経験を語るトッドの言葉には、社交辞令を越えた、少なくとも私的な思い入れが感じられはしないだろうか。ちなみにユダヤ人も直系家族の民である。

●ドイツ農民戦争

ドイツ農民戦争は1524年、主にドイツ南部・中部の農民が起こした大規模な反乱。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%BE%B2%E6%B0%91%E6%88%A6%E4%BA%89

●山城国一揆

山城国一揆は、1485年(文明17年)、南山城(現在の京都府南部)で国人や農民が協力し、守護大名畠山氏の政治的影響力を排除し、以後8年間自治を行った事をいう。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E5%9B%BD%E4%B8%80%E6%8F%86

●加賀一向一揆

加賀一向一揆とは、1488年ごろから1580年にかけて、加賀国の本願寺門徒らが中心となった一向一揆。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

●日本人の識字率について

戰前

世界的に見れば、日本人の知的レヴェルは、長い歴史を通して、ずつとハイレヴェルなものだつたやうである。

しかし、階級間での知識の差は、慥かに「あつた」と思はれる。

江戸時代初期には、地域毎の言葉の違ひが極めて大きかつた。參勤交代が行はれた武士階級は、方言で喋ると話が通じない事があつた。その爲、江戸や大阪で勤務する武士逹は、「標準語」として漢文訓讀體を用ゐたらしい。明治から昭和の大東亞戰爭敗戰の時點まで官僚は文語を用ゐた。その原點は江戸時代の支配階級である武士の用語にある。

庶民階級も、嘗てはそれなりに高い知識を持つてゐた。鎌倉時代の百姓に據る立派な文章が殘つてゐる(當時の裁判における告發状等の文書)。士農工商のヒエラルヒーが固定化された江戸時代に、幕府の「據らしむべし、知らしむべからず」の政策によつて、農民は隨分、知識を失つたやうである。

それでも1900年頃の日本人の識字率は、90%程度はあつたと推測されてゐる。現在の目から見ても高いレヴェルにあると言へるが、もちろん當時においても極めて高いものであつたと言ふ事が出來よう。そして、その理由としては、寺子屋が普及してゐた事が擧げられる。文化年間(一八〇四~一八)に江戸府内には千二、三百の大小寺子屋があったという。

http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/kokugo/rekishi/Shikijiritsu.html

●日本の識字率はなぜ高い?

80 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/10/23(月) 01:53

日本の識字率について、網野善彦『日本論の視座』(小学館ライブラリー)「第五章 日本の文字社会の特質」に、以下のような記述があります。

国内資料については、網野さんは“平仮名交りの文書は鎌倉期まででも、われわれの想像を大きく上回る量に達することは間違いないところであり、文字の普及もさきにふれた通り、十三世紀後半には、侍の下層はもとより、平民百姓の上層まで、すでに及びつつあったと見てよかろう。そして、南北朝から室町期にかけて、それが爆発的といってもよいほどの増加、普及を見せることは、前述した太良荘、新見荘の関係文書によっても、おおよそ推測できる。”と述べています。

幕末維新の外国人の記述については、“1874年(明治7)から翌年まで日本に滞在したレフ・イリイッチ・メーチニコフは、その回想記で日本語の複雑さについて興味深いさまざまな指摘をしているが、とくに識字率の高さに注目し、それが「ロシアや西欧のラテン系諸国」に比べてきわめて高いと見ており、人力車の車夫、馬の口取りの別当、茶屋の召使いの娘などが、「例外なく何冊もの手垢にまみれた本を持っており、暇さえあればそれをむさぼり読んでいた」と驚異の目をみはっている。”と紹介しています。

81 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/10/23(月) 01:53

次に朝鮮からの公式使節の記述を紹介します。

1443年に室町幕府を訪れた、自らも訓民正音の制定に関わった申叔舟の『海東諸国紀』(岩波文庫)には、日本の国俗として、“男女と無く皆其の国字を習う。国字は加多干那と号す。凡そ四十七文字なり。唯僧徒は経書を読み漢字を知る。”と報告しています。

江戸時代では、吉宗将軍の1719年に来日した、申維翰『海游録』(東洋文庫)には、大坂の出版状況に驚きを示しています。“そのなかに書林や書屋があり、膀をかかげて、曰く柳枝軒、玉樹堂などなど。古今百家の文籍を蓄え、またそれを復刻して販売し、貨に転じてこれを蓄える。中国の書、我が朝の諸賢の撰集も、あらざるはない。”と、出版が経済的に成り立っていることも記し、“大坂の書籍の盛んなること、じつに天下の壮観である。”と表しています。

付篇の『日本聞見雑録』には、“国内の書籍は、我が国から往ったものが百をもって数え、南京から海商たちが持って来るものが千をもって数える。古今の異書、百家の文集にして書肆で刊行されたものは、我が国に比べて十倍どころではない。”と、日本の出版文化の圧倒的な拡がりを記載しています。

82 名前: 名無しさん@1周年 投稿日: 2000/10/23(月) 01:53

朝鮮民衆文字「訓民正音」を作らせた、李氏朝鮮世宗の前書きの言葉は以下の通り。

「国之語音、異乎中国、與文字不相流通、故愚民有所欲言、而終不得伸其情者多矣、 予為此憫然新制二八字、欲使人人易習、便於日用矣」

(訳:我が国の言語は中国と異なり、文字も上手く通じない。だから愚民は言いたいことがあっても自分の意見を言うことができない。私はこれを可哀想に思って二八字を新たに定めた。人々が簡単に勉強できて、日常生活に便利になることを願ってのことだ)

電波な朝鮮人が言う、「民族意識の高揚に呼応するように」作ったものではない。 あくまで「愚民」の「日用」の為のもので、両班の高級な生活の為のものではなく、訓民正音(ハングル)を蔑視し、公文書や支配層の文書では、絶対に用いなかった

http://mentai.2ch.net/history/kako/960/960321414.html

●海東諸国紀全文テキストデータベース

無男女皆習其国字[国字号加多干那凡四十七字]唯僧徒読経書知漢字

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B1241189/1/vol06/kaitosho.txt

【私のコメント】

今年2月に発売されたエマニュエル・トッドの新著「文明の接近―「イスラームvs西洋」の虚構」は、イスラム社会も識字化を通じ近代化しつつあり、「移行期危機(近代化による社会の不安定化)」がもうすぐ終わるからそれを待てばよいのだという楽観的な分析を行っている。その背景には、ブログ「ジャパン・ハンドラーズと国際金融情報」の4月2日付けの記事「21世紀とはどういう時代か:ラグとエッジ」に書かれているのと同様に、発展途上国を中進国化させることで先進国がそこから収益を上げるシステムを作ろうという先進国集団の21世紀の世界政策が存在すると思われる。

トッドがドイツの移行期危機の例としてナチズムのみを挙げるのに対して、訳者の石崎晴己氏は解説の中で、識字化先進国のドイツにおいては1524年のドイツ農民戦争を最初の事例として取り上げる必要があると主張している。トッドはこの本の中では日本の識字化を男性1850年、女性1900年としているが、1443年に室町幕府を訪れた李氏朝鮮時代の朝鮮通信使書状官である申叔舟が1471年に刊行した歴史書『海東諸国紀』では、日本人は男女共に皆47文字のカタカナを習うと記述している。網野善彦氏も室町時代の爆発的な文字普及に触れており、日本の識字化は実は室町時代まで遡るのではないかと思われる。そう考えると、1524年のドイツ農民戦争に相当する日本の事件は1485年の山城国一揆や1488年の加賀一向一揆になるのではないか。また、ドイツの移行期危機の中心が1618-1648年の30年戦争であるとするならば、日本の移行期危機は1493-1573年の戦国時代に相当するのではないかと私は考える。

朝鮮の識字化は20世紀前半、中国の識字化が20世紀半ばであるから、日本は中国・韓国に対して識字化で約5世紀先行していることになる。第二次大戦後の韓国での激しい学生運動や労働争議、あるいは中国の文化大革命や現在の国内不穏は日本文明が4-5世紀前に通り過ぎた「移行期危機」なのであろう。

現在の世界は日米欧の三極に支配されている。欧州大陸ではドイツ民族が優越であること、米国や清教徒革命以降の英国ではユダヤ民族の影響力が大きくなっていることを考えるならば、世界文明とはユダヤ民族・ドイツ民族・日本民族の三民族によって形成されていると言っても過言ではないだろう。ユダヤ民族もまた伝統的に識字率の高さで知られる民族である。この三民族が全て直系家族であることは、文明化におけるこの家族形態の優位性を示している様に思われる。

ことを言っています。トッドとはまた異なる視点です。

**********

文字とは人間の共同体にとって必然的なものではない。

文字(による記録)が必要とされるのは、異論が出る余地があるからであり、それは

共同体の均質性が破綻したか、外部集団との止むを得ざる恒常的な接触があるからである。

エジプト文明の起源などを考えても、複数の異なる部族(当然、起源神話も異なる)を糾合

したために記録を残す必要が起こり、文字が利用されはじめたのである。

均質な共同体が維持されているなら、通常は口承伝聞のみで社会の慣習(法とか儀式)は

維持される。

日本に於いて識字率が高かったことは、日本民族の優秀性などといった問題ではなく、

日本列島内部において二つの異なる集団に恒常的な接触があったためと考えられる。

その二つとは平地農耕民と山人であろう。

ヨーロッパの場合はキリスト教とプレキリスト教のゲルマンorケルト民族との軋轢

を想定するべきである。

**********

しかしこれでは日本民族とドイツ民族については説明できますが、ユダヤ民族については

まだ検討の余地がありますね。

あと、トッドの『経済幻想』によると、日本とユダヤは、ともに直系家族制かつ内婚制だ

そうで興味深かったです。

(婚姻先を必ずしも外部集団に求めない。兄が死んだら兄嫁を弟が娶る。昔の日本の漁村

なんかでよくあった風習。オナニーというコトバの起源である旧約聖書のオナンの物語

とかがこれと同型のお話です。外婚制の中国人が聞いたら禽獣と思っただろうなw)

台湾 元日本学徒兵

この映画が日本国の公的助成金で作られ日本国で上映すると聞いて日本国はどうなっているんだと不思議でなりません。

合祀取り下げを訴える台湾人の遺族という場面ですが この遺族というのは戦後台湾に来た中国人と台湾原住民の混血の女性が原住民のメリットで当選した高砂義勇隊を理解しない国会議員が中国系の援助で日本旅行を餌に原住民を集めてのパフォーマンスです。台湾と靖国には台湾高座会や台湾海交協会等の靖国参りが頻繁に有るのにそれを取り上げ

ないのです。

台湾人の多くは靖国神社に祀られる事を誇りにしています。

毎年四月の第一土曜の靖国で軍歌を唄う会に毎年参加する台湾人もいます。

李登輝前総統や台湾高座会等の靖国神社参拝の場面もこの映画には出て来ません。この映画は明らかに親日国家台湾を反日国家台湾に仕立てようとしているのです。

日本兵の日本刀で中国人を斬首する場面も出てきますこの場面は南京事件の真偽を正す方々が偽写真と断定している場面です。靖国神社戦後六十周年記念式典の青年乱入事件の場面もあります。日本人の血税が使われている。この反日映画日本人はどうお思いになるでしょうか?

勇敢な高砂義勇隊の御霊を泣かせないで下さい。

國之語音、異乎中國、與文字不相流通、故愚民有所欲言、而終不得伸其情者多矣。予爲此憫然、新制二十八字、欲使人人易習、便於日用耳。

朝鮮文字による現文(漢文)の解説の日本語訳

わが国の語音は支那とは異なり、漢字と噛み合ってないので、愚かな民たちは言いたいことがあっても書き表せずに終わることが多い。予(世宗)はそれを哀れに思い、新たに28文字を制定した。人々が簡単に学習でき、また日々の用に便利なようにさせることを願ってのことである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

世宗は漢字の朝鮮語発音が時代を経て支那語と異なってしまった為、教養のない朝鮮人の使う漢字発音を正しい支那発音(実際は当時の明音でなく一世代前の宋音)に教育する為に訓民正音を制定したのである。

しかし、当時の鮮人学者は次のように言い世宗に反対するのである。「支那と違う文字を使用するのは日本などの蛮族のみであり華夷秩序にもとる暴挙である。また漢字を使えない非知識層の民衆は、訓民正音を口語表記の為に使用し、民衆は漢字も漢字の発音も知らないまま支那文化と離れて蛮族並になるおそれがある」

だから李氏朝鮮時代には、訓民正音つまり朝鮮文字は公式には使用されず、文章は漢文で書かれていたのだ。公式に朝鮮語表記のために朝鮮文字の使用がはじまるのは、日本統治時代以降のことなのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朝鮮民衆は、高麗、李氏朝鮮と続いて、遊牧民族出身の異民族による支配を受けた。朝鮮支配階級の両班層は遊牧民族出身である。彼らは、民衆を搾取し支配する今までのやり方に満足しており、独自の民族国家を建設しようという意思も考えもなかった。明国ついで清国の属国に甘んじていながら、小中華を自称していた。

支配階級を構成していた両班層は、漢字を公用とし、民衆に訓民正音(朝鮮文字)の使用を禁じた。それは情報遮断を行って、支配者階級を守ろうとしたものだ。それは階層間差別を強めた。常民と呼ばれた民衆層でさえ文字の読み書きが出来た者は皆無に等しかったといわれている。

したがって庶民文化も、国家の成立に必須の階級間を超えた民族としての共感も育たなかった。遊牧民族出身の両班層は、土地や農産物、鉱工業品の開発や工芸品に対する価値観が、農漁民の常民層とは全く異なっていた。土地改良や灌漑、干拓、種苗開発や開墾に資金を投じることはなかったのだ。李朝末の写真がその事情を如実に示している。

一部の書物には半島に仏教徒が存在したかのように書いているが、それは事実ではない。仏教は全ての生きとし生けるものは平等に仏性を持つと教える。異民族が支配する社会でこの教えは不都合極まりない。仏教徒はとして追放された。寺院などあるわけが無いのである。そして日本で言う宗教も成立しなかった。彼らの宗教がことごとく金儲けの手段になってしまうのはそのためである。

李氏朝鮮では階級社会を是認する儒教が重んじられた。しかし民衆を教化するには、識字能が要る。両班の文盲化政策は民衆の教化を妨げる結果になった。礼は尊ばれず、規律は守られなかった。文字が読めない民衆に規律を守らせることは出来ない。文字が読めてこそ初めて規律に対して、同じ解釈が成立するからだ。

恣意的な規律と刑罰は、贈賄の横行を許した。しかもシナ王朝への服属の証として武力を放棄したため、横領、詐欺、強奪は放置するしかなかった。社会には無法と恣意的な残虐極まりない私刑が横行した。

社会正義の消失と社会の混乱は、民衆の真面目な勤労意欲を大幅に削ぎ、社会の発展は大きく阻害された。半島は、千年以上にわたる、盗賊社会状態を形成する事になったのだ。

このような状態の中、併合が行われた。常民達が、日本の統治を喜んだのは間違いがない。初等教育から高等教育までの教育機関が、日本本土と同じように作られ、朝鮮文字の使用も始まり、朝鮮人の入学も許可された。そして何よりも社会に正義が行われるようになった。法が執行されて、盗賊は捕まり、詐欺は裁かれて、それぞれ刑罰を受ける様になった。人身売買も禁止された。毎年3000人もの若き美女が清朝宮廷に送られることも無くなった。

奴隷階級の白丁も両班に不当な暴力を受けることがなくなった。但し、日本統治の間も、日本の対外的な事情のため、土地解放等の根本的な改革は行えなかった。したがって両班の千年に亘る徹底した収奪によって、硬直・腐敗していた社会構造を変える迄には至らなかった。

ところが後20年も日本の統治が続けば、もしかすれば近代国家になると思われたところで、日本国の敗戦。その後はまたもや、旧支配層が、旧態依然とした支配を繰り返すようになった。民衆はいまだに彼らの真の歴史を教えられていない。情報遮断されたままだ。

やはり、千年以上の長きに渡る異民族支配下に置かれた民族は、自力で国家を形成する能力を、取り戻しえないのかもしれない。

このような隣国に対処する方法は、徹底的な事実の調査と、合理的な感情的でない冷静な断固とした対応しかない。それに十分量の武力がどうしても必要である。何しろ相手はならず者なのであるから。

長文失礼しました。

http://benjaminfulford.com/nihononegaidakara.html

それらの夢を現実にするために国内外の超人で国家維新委員会を作る。 彼らに、日本維新の青写真をつくってもらう。総論賛成、各論反対を押し切るため、彼らの提案の多くの部分を一つの総括法案に入れて、国会に提出する。

私はどちらかというと朝鮮に同情的でした。身近にも居ますし、息を潜めるようにして生きている朝鮮人も居ることも承知しています。

それでも残念ながら、この意見に賛成です。色々調べてそう判断しています。国際情勢はどのように展開するかはわかりませんが、今の北朝鮮との状態が我国にとってよい状態であると考えています。残るのは北朝鮮に組する、国内に居る朝鮮人たちをどうするかです。本国へ送還するのが正しいが、それには戦艦大和が必要です。それと国民の気概と覚悟です。

それ程、難しいことではないがスパイ防止法がひつようで、

国家への忠誠(徴兵制)が必要であるが、芥川の箴言集に在るような軍人への嫌悪(大正時代にもうある)が我国の高等教育者に在ることが大きな問題である。

戦後それが出きたように錯覚している知識人や高等教育者が居るが、それは誤りで、大正時代から、帝国大学生にもう在ったことが大きな問題で、之は現在のチャイナスクール問題にも通ずる。

それが対米戦争の元の一つと私は考えているが、何故政府が帝国大学生に芥川のような考えが蔓延していることを放置したのか、よく判らない。

之はイマ我国国内における、史那人、朝鮮人への馬鹿げた扱いに通ずるが、もうそれはやめて、徹底的に取り締まることである。

ななしさんの対朝鮮認識と同じことが史那に対しても言える。

いずれにしても軍事についての方策を変更する必要があるが。その弟一歩は国民の軍への支持である。国民の支持の無い武力を持った組織は軍隊ではない。

我国社会にかけていることは、徴兵制と同じことが必要であるということである。そのためにも裁判員制度は、我国の国民の気質を考えると大きな疑問であるが、徴兵制と同じ効果をもたらすと私は思う。

鎌倉末期の、武家社会における契約の意味とその後の流れを述べよ。

室町末期の手形による経済流通性について述べよ。

室町末期からの酒の流通について述べよ。

2008-04-11 00:03:06

愛国日本人と売国日本人の最後の戦いが始まった・・・

勝つのはどちらだろうか。日本の未来がこれできまるだろうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080410-00000050-yom-sci

日立が17基の原発配管強度で計算ミス、28年間気づかず

4月10日21時59分配信 読売新聞

原子力発電所の配管の耐震強度計算を、日立製作所が1980年から28年間にわたって間違え続け、地震の影響を過小評価していたことがわかった。

安全性に深刻な影響はないとみられるが、経済産業省原子力安全・保安院は10日、電力各社に対し、正しい計算結果と再発防止策の報告を求めた。

保安院によると、計算ミスがあった原発は7社の10原発17基。うち8基について各社が再計算したところ、原子炉につながる再循環ポンプなどの配管にかかる力が最大で4倍以上大きくなるケースもあった。

先月27日、新潟県中越沖地震で東京電力柏崎刈羽原発の配管にかかった力について、東電と独立行政法人原子力安全基盤機構の計算結果が食い違っていることから判明。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080410-00000041-yom-sci&kz=sci

「もんじゅ」機器施工不良、安全委が保安院に徹底調査指示

4月10日19時57分配信 読売新聞

日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)で、先月末からナトリウム漏えい検出器の施工不良が次々に見つかったことについて、国の原子力安全委員会(鈴木篤之委員長)は10日開いた会合で、経済産業省原子力安全・保安院に対して根本的な原因調査と再発防止の徹底を指示した。

鈴木委員長は、ナトリウム漏えい事故が起きた1995年以降、もんじゅの安全点検が繰り返されてきたことに触れ、「総点検と問題発覚の繰り返しで、むなしい気分だ」と感想を語った

これはやはりCIAなのだろうか? どちらにせよ言論弾圧に抵抗しないとヤバイ。

全国のブロガーが団結しないと、この世は闇になるだろう!!!

http://blog.goo.ne.jp/2005tora/d/20080411

◆ネットゲリラ、狙われる 4月10日 二階堂コム

ネットゲリラさんが狙われているようだ。見てみると、警察にも深いつながりがあるオフィスマツナガさんがそういっているのだから事実っぽい、ということで警視庁の草に確認したところ、どうも本当のことらしい。

「うわ、相手がややこしいな。」というのが感想である。背景もすべて把握した。相手の組織名はお二人も出していないので出さないが、私もよく知っているところだ。ある件を頼まれているがやってやんねーぞこの野郎・・・おっと、取り乱しました。

(私のコメント)

広域ホニャララ団も口封じに動いているのでしょうか。あるいはC○Aか蛇頭あたりの殺し屋か? 病死に見せかけて殺すのはC○Aの得意技ですが、交通事故も気をつけて出来るだけ出歩かないように政治系ブロガーは気をつけたほうがいいのでしょう。私も時々振り返って後をつけてくる人がいないか見ることにしています。

逃散を始めています。日本の土地は外国人でも買える魅力ある土地です。又飲み水には困ることは無いのです。

河川が急峻な山岳から平野面積が少ないので、流れが速くて直ぐに海へ流れ出る。歴史が古いので都市整備が

整い、社会インフラの交通網が発達してて、公共交通が世界有数に、発達してるから、石油から次の代替エネルギーは原子力では無く、安全なメタンハイドレードと言う日本近海に眠る原子力より安全で豊富なエンルギーへ転換する。

その技術もどうにか 目処が世界で一番先に開発されてる。 問題は戦後のGHQによる洗脳からの日本民族各自が

覚醒することにある。 そして自国の国土を他民族共生とか、国際化で推進しようとしてる 外国人受け入れを拒否する事です。

魯迅は日本に留学して頭の中が日本語になっていた。

それから中国語を日本語から考え直し白話体で小説を

書いたと言っています。

真偽は明らかではありません。中国研究者と中国人が

嫌う話題ですからね。

私は韓国語を少々やりますが、日本から来た近代語に

韓国の固有の語句をあわせて日本語の文法で練り直したもの

というのは明らかです。