●露前大統領「解体不可避だった」、ソ連崩壊から15年 (2006年12月8日20時7分 読売新聞)

【モスクワ=緒方賢一】旧ソ連を構成したロシア、ウクライナ、ベラルーシ3共和国の首脳が1991年12月、ソ連解体と独立国家共同体(CIS)の創設を決めた協定に調印してから8日で15年となった。

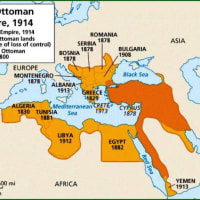

協定に調印し、ソ連体制に終止符を打ったロシアのエリツィン前大統領はロシア紙との会見で「ローマ帝国やオスマン帝国などと同様、ソ連解体は不可避だった」との考えを改めて強調した。

エリツィン前大統領はロシア新聞(7日付)に対し、ソ連時代末期の1980年代末から91年の状況について、「経済体制は崩壊に近づき、流血の民族紛争が起こり、ソ連を構成した各共和国とクレムリンの信頼関係は危機的だった」と振り返ったうえで、「CIS創設は、ソ連崩壊に伴う破滅を避ける唯一の代案だった」と述べた。

一方、「全ロシア世論調査センター」が11月に行った「ソ連崩壊は避けられたと思うか」との調査では、ロシア国民の47%が「避けられた」と答え、41%が「不可避だった」と回答、ロシアでは15年が過ぎてもソ連解体に対する見方が分かれていることが示された。

国家統制が強まる現在のロシアについては内外から「ソ連時代への回帰」との見方も出ているが、プーチン大統領はソ連解体について「20世紀に起きた地政学における破滅」との否定的見解を示している。

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20061208i112.htm

●ソ連崩壊は「不可避だった」=15周年でエリツィン前ロシア大統領 2006年12月7日(木)20:59 (時事通信)

【モスクワ7日】ソ連崩壊から15年になるが、当時、重要な役割を演じたロシアのボリス・エリツィン前大統領は7日付のロシースカヤ・ガゼータ紙とのインタビューで、ソ連崩壊は不可避だったと指摘する一方、旧ソ連諸国は共に歩む運命にあると強調した。(写真は12月1日にモスクワのデ杯テニス会場を訪れたエリツィン氏)

エリツィン氏は1970年代から80年代にかけてソ連共産党内で頭角を現し、91年6月にまだソ連内の共和国だったロシアの大統領に選出された。同年12月8日、白ロシア共和国のベロベーシで白ロシア、ウクライナの指導者と共にソ連解体と独立国家共同体(CIS)創設をうたった協定文書に署名。新生ロシアを率い、99年12月31日に大統領を辞任している。

インタビューでエリツィン氏は「私はソ連で育ち、人生の大半をソ連で過ごした。いささかの郷愁はある」としながらも、「ソ連末期の言論の自由の欠如、食料不足を人々は絶対に忘れてはならない」と述べ、「歴史上のすべての帝国は消滅していった。これは歴史的に避けられないプロセスであり、ソ連もそう定められていた」と語った。

CISが果たした役割については、「ソ連崩壊によって起きたかもしれない戦争、人道危機、経済破綻を回避した」と評価。その上で、「われわれは、ばらばらでいるより一緒にいる方が好ましいことや、共通の歴史、国家間意思疎通のためロシア語という言語を共有していることを理解している点で結ばれている」と述べ、旧ソ連諸国が共に歩んでいくよう訴えた。〔AFP=時事〕

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/world/061207075314.ih7ab2su.html

【私のコメント】

1941年12月8日に日本が真珠湾攻撃を行ってから半世紀後の1991年12月8日は、旧ソ連を構成したロシア、ウクライナ、ベラルーシ3共和国の首脳がソ連解体と独立国家共同体(CIS)の創設を決めた協定に調印した日である。エリツィン元ロシア大統領は15年前を振り返り、「ローマ帝国やオスマン帝国などと同様、ソ連解体は不可避だった」との考えを示している。しかし、ローマ帝国やオスマン帝国と異なり、ソ連は解体後もロシア連邦という中核国家が残存している。また、ウクライナやグルジアなどの一見反ロシア的な国家でも、その指導者はロシアとの密接な繋がりを維持しており、対立の構図を演出しているだけの様にも見える。

私は、ソ連の指導部は冷戦という二極体制で西側に包囲された敵という苦境から脱出するためにわざとソ連を崩壊させたのではないかと考えている。現在の米国がユーラシアの橋頭堡から撤退して世界覇権を放棄しようとしているのと同様のこと、あるいは65年前に日本が東アジア大陸の橋頭堡から撤退して東アジアの覇権を放棄しようとしていたのと同様のことを、ソ連は15年前に実行したのではないかという田中宇かぶれの予想である。

第二次大戦前の日本では、国体の中核である皇室が国際金融資本に支配される一方で、国際金融資本の本流である米英蘭などが日本を敵視してABCD包囲網を形成していた。それと同様に、冷戦時代のソ連では政府中枢に多数のユダヤ人が入り込み(特にカガノビッチとベリヤの失脚まで)国際金融資本に操られる一方で、国際金融資本の本流である米英が日本と西独を味方に付けてソ連を包囲していた。

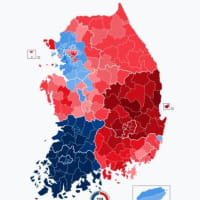

第二次大戦後の日本は本土以外の領土を手放す一方で、台湾・済州島・上海などの限定された比較的親日的な地域に大きな影響力を行使している。それと同様に、現在のロシアは本土以外の領土を手放す一方で、カザフスタン・ウクライナ東部・ベラルーシ・カフカス地区などに依然として大きな影響力を行使している。両国は共に反日感情・反ロシア感情の強い地域から撤退し、親日的・親ロシア的な一部の地域だけを影響圏とする維持コストの安い国家圏の形成を目指しているのだと思われる。日本の場合はかつての大日本帝国の領土から台湾・済州島などの島嶼を残し、朝鮮半島を切り捨て、その代わりに上海を東アジア大陸の新たな橋頭堡として確保するつもりなのだろう。上海の都心に近い国内線空港である虹橋空港と羽田空港の間の航空路線の来春からの運行開始が日中両国間で合意されたことは恐らくそれに関連しており、親北朝鮮勢力によって朝鮮半島が統一されて日本と朝鮮半島国家の交流が停滞することをきっかけにして、現在羽田空港とソウルの金浦空港の間で一日8往復運行されている航空便が停止ないし縮小され、羽田空港と虹橋空港の間の路線に発着枠が振り替えられるのではないだろうか?また、上海市の中学校で今年9月から共産主義洗脳教育と決別した新たな歴史教科書が使われていることも関連しているだろう。国際金融資本の世界支配終焉と共に、彼らが作り出した共産主義という思想で作り上げられた共産中国という国家が崩壊することは避けられないのであり、上海市の教科書はそれを先取りしているのだ。

中国が今後どうなるかについても予測してみよう。日本・ロシア・米国は恐らく中国に対して、チベットやウイグルなどの反中国感情の強い地域から漢民族を撤退させて、漢民族とそれに同化しつつある少数民族(満州族など)の居住地域のみを領土とする維持コストの安い国家を建設することを推奨しているのではないかと想像する。国際金融資本の命令により形成された大日本帝国・ソ連・中華人民共和国・属国群を従えた米国などの多民族国家が相互に軍事的対決を続ける不毛な体制は、軍需産業と国際金融資本には利益を与えるが一般庶民には苦痛のみしか与えないからである。ソ連や中共はその前身であるロシア帝国・清の領土を引き継いでいるが、かつてのロシア帝国のバルト三国地域、かつての清の新彊・チベット地域にはロシア人・漢民族はほとんど居住していなかった点で統治形態が大きく異なる。住民構成を激変させる多数のロシア人・漢民族の移住は国境線の防衛という意図もあったと思われるが、それが先住民族の強い反感の原因となり、国防コストを却って増大させる皮肉な結果になっている。新彊・チベット地域の領有には資源確保という一面もあるだろうが、資源はそれらの国から金で買えばよいのであり、資源を確保するために中国が占領し漢民族を入植させる必要はないのである。

【モスクワ=緒方賢一】旧ソ連を構成したロシア、ウクライナ、ベラルーシ3共和国の首脳が1991年12月、ソ連解体と独立国家共同体(CIS)の創設を決めた協定に調印してから8日で15年となった。

協定に調印し、ソ連体制に終止符を打ったロシアのエリツィン前大統領はロシア紙との会見で「ローマ帝国やオスマン帝国などと同様、ソ連解体は不可避だった」との考えを改めて強調した。

エリツィン前大統領はロシア新聞(7日付)に対し、ソ連時代末期の1980年代末から91年の状況について、「経済体制は崩壊に近づき、流血の民族紛争が起こり、ソ連を構成した各共和国とクレムリンの信頼関係は危機的だった」と振り返ったうえで、「CIS創設は、ソ連崩壊に伴う破滅を避ける唯一の代案だった」と述べた。

一方、「全ロシア世論調査センター」が11月に行った「ソ連崩壊は避けられたと思うか」との調査では、ロシア国民の47%が「避けられた」と答え、41%が「不可避だった」と回答、ロシアでは15年が過ぎてもソ連解体に対する見方が分かれていることが示された。

国家統制が強まる現在のロシアについては内外から「ソ連時代への回帰」との見方も出ているが、プーチン大統領はソ連解体について「20世紀に起きた地政学における破滅」との否定的見解を示している。

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20061208i112.htm

●ソ連崩壊は「不可避だった」=15周年でエリツィン前ロシア大統領 2006年12月7日(木)20:59 (時事通信)

【モスクワ7日】ソ連崩壊から15年になるが、当時、重要な役割を演じたロシアのボリス・エリツィン前大統領は7日付のロシースカヤ・ガゼータ紙とのインタビューで、ソ連崩壊は不可避だったと指摘する一方、旧ソ連諸国は共に歩む運命にあると強調した。(写真は12月1日にモスクワのデ杯テニス会場を訪れたエリツィン氏)

エリツィン氏は1970年代から80年代にかけてソ連共産党内で頭角を現し、91年6月にまだソ連内の共和国だったロシアの大統領に選出された。同年12月8日、白ロシア共和国のベロベーシで白ロシア、ウクライナの指導者と共にソ連解体と独立国家共同体(CIS)創設をうたった協定文書に署名。新生ロシアを率い、99年12月31日に大統領を辞任している。

インタビューでエリツィン氏は「私はソ連で育ち、人生の大半をソ連で過ごした。いささかの郷愁はある」としながらも、「ソ連末期の言論の自由の欠如、食料不足を人々は絶対に忘れてはならない」と述べ、「歴史上のすべての帝国は消滅していった。これは歴史的に避けられないプロセスであり、ソ連もそう定められていた」と語った。

CISが果たした役割については、「ソ連崩壊によって起きたかもしれない戦争、人道危機、経済破綻を回避した」と評価。その上で、「われわれは、ばらばらでいるより一緒にいる方が好ましいことや、共通の歴史、国家間意思疎通のためロシア語という言語を共有していることを理解している点で結ばれている」と述べ、旧ソ連諸国が共に歩んでいくよう訴えた。〔AFP=時事〕

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/world/061207075314.ih7ab2su.html

【私のコメント】

1941年12月8日に日本が真珠湾攻撃を行ってから半世紀後の1991年12月8日は、旧ソ連を構成したロシア、ウクライナ、ベラルーシ3共和国の首脳がソ連解体と独立国家共同体(CIS)の創設を決めた協定に調印した日である。エリツィン元ロシア大統領は15年前を振り返り、「ローマ帝国やオスマン帝国などと同様、ソ連解体は不可避だった」との考えを示している。しかし、ローマ帝国やオスマン帝国と異なり、ソ連は解体後もロシア連邦という中核国家が残存している。また、ウクライナやグルジアなどの一見反ロシア的な国家でも、その指導者はロシアとの密接な繋がりを維持しており、対立の構図を演出しているだけの様にも見える。

私は、ソ連の指導部は冷戦という二極体制で西側に包囲された敵という苦境から脱出するためにわざとソ連を崩壊させたのではないかと考えている。現在の米国がユーラシアの橋頭堡から撤退して世界覇権を放棄しようとしているのと同様のこと、あるいは65年前に日本が東アジア大陸の橋頭堡から撤退して東アジアの覇権を放棄しようとしていたのと同様のことを、ソ連は15年前に実行したのではないかという田中宇かぶれの予想である。

第二次大戦前の日本では、国体の中核である皇室が国際金融資本に支配される一方で、国際金融資本の本流である米英蘭などが日本を敵視してABCD包囲網を形成していた。それと同様に、冷戦時代のソ連では政府中枢に多数のユダヤ人が入り込み(特にカガノビッチとベリヤの失脚まで)国際金融資本に操られる一方で、国際金融資本の本流である米英が日本と西独を味方に付けてソ連を包囲していた。

第二次大戦後の日本は本土以外の領土を手放す一方で、台湾・済州島・上海などの限定された比較的親日的な地域に大きな影響力を行使している。それと同様に、現在のロシアは本土以外の領土を手放す一方で、カザフスタン・ウクライナ東部・ベラルーシ・カフカス地区などに依然として大きな影響力を行使している。両国は共に反日感情・反ロシア感情の強い地域から撤退し、親日的・親ロシア的な一部の地域だけを影響圏とする維持コストの安い国家圏の形成を目指しているのだと思われる。日本の場合はかつての大日本帝国の領土から台湾・済州島などの島嶼を残し、朝鮮半島を切り捨て、その代わりに上海を東アジア大陸の新たな橋頭堡として確保するつもりなのだろう。上海の都心に近い国内線空港である虹橋空港と羽田空港の間の航空路線の来春からの運行開始が日中両国間で合意されたことは恐らくそれに関連しており、親北朝鮮勢力によって朝鮮半島が統一されて日本と朝鮮半島国家の交流が停滞することをきっかけにして、現在羽田空港とソウルの金浦空港の間で一日8往復運行されている航空便が停止ないし縮小され、羽田空港と虹橋空港の間の路線に発着枠が振り替えられるのではないだろうか?また、上海市の中学校で今年9月から共産主義洗脳教育と決別した新たな歴史教科書が使われていることも関連しているだろう。国際金融資本の世界支配終焉と共に、彼らが作り出した共産主義という思想で作り上げられた共産中国という国家が崩壊することは避けられないのであり、上海市の教科書はそれを先取りしているのだ。

中国が今後どうなるかについても予測してみよう。日本・ロシア・米国は恐らく中国に対して、チベットやウイグルなどの反中国感情の強い地域から漢民族を撤退させて、漢民族とそれに同化しつつある少数民族(満州族など)の居住地域のみを領土とする維持コストの安い国家を建設することを推奨しているのではないかと想像する。国際金融資本の命令により形成された大日本帝国・ソ連・中華人民共和国・属国群を従えた米国などの多民族国家が相互に軍事的対決を続ける不毛な体制は、軍需産業と国際金融資本には利益を与えるが一般庶民には苦痛のみしか与えないからである。ソ連や中共はその前身であるロシア帝国・清の領土を引き継いでいるが、かつてのロシア帝国のバルト三国地域、かつての清の新彊・チベット地域にはロシア人・漢民族はほとんど居住していなかった点で統治形態が大きく異なる。住民構成を激変させる多数のロシア人・漢民族の移住は国境線の防衛という意図もあったと思われるが、それが先住民族の強い反感の原因となり、国防コストを却って増大させる皮肉な結果になっている。新彊・チベット地域の領有には資源確保という一面もあるだろうが、資源はそれらの国から金で買えばよいのであり、資源を確保するために中国が占領し漢民族を入植させる必要はないのである。

人減らしではないか?

中国とは全世界の中心であり、

すべての地上は、中国人が支配すべきだと

一般庶民ですら、はっきり公言している。

国境という概念がない人間を

どう説得したらいいのか、分からない。

いずれ、北朝鮮国内の鉱山は

中国企業に、すべて掘り尽くされ、

安値で掻っ攫らわれるだろう。

上手くいけば、北朝鮮全土も中国の物になる。

英米の秘密結社は、えせの手口と同様にユダヤ差別を利用して自分達の悪事を隠している。その結果反ユダヤ差別が増えている。アメリカのユダヤ社会はこれに我慢できない状態で、ネオコンはユダヤの平和的な教えをけなしている、とネオコンに反対しています。

(ユダヤ聖書によれば、自分の家族や街、国民に対して犯罪がおきてるのに、それをとめないとすることも犯罪であるということです。)

イスラエルでもOlmert政権がブッシュ政権と同じくらい嫌われています。

英米の秘密結社はとても危険な状態です。こういう動きの中で、日本政府がネオコンにべったりの政策をとっていることは、大きな外交の失策となっています。

記事:

http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2007/03/post_15.html