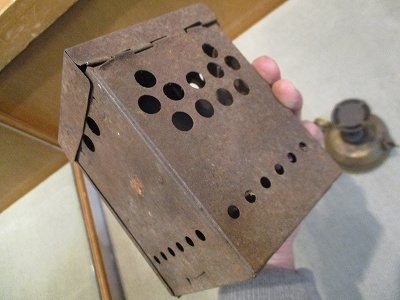

先日とあるオークションで見かけたこれ。

正体不明のイギリス製のストーブ。

一見、モニターの古いタイプかなとも思ったのですが、

この様に小型でシンプルな構造から燃料はガソリンだからあれらとは全くの別物。

むしろ初期のプリムス71(↓)等とよく似ております。

この様な、バルブも安全弁も持たないシンプルなガソリンストーブは、

1900年代初頭に家庭用としてよく見られたものなので、

このストーブもおそらくその時代のものと判断しました。

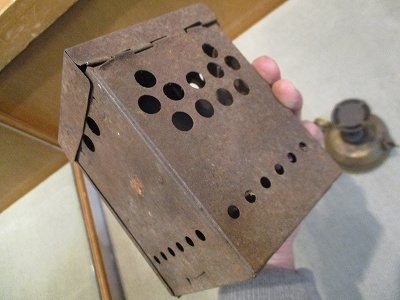

まあケースの形状に特徴があるので、

ちょいと調べれば素性も判明するだろうなとは思っておりました。

それにしても、錆がひどいな~。

これ下手にさび落としするとと穴が開くんじゃなかろうか?

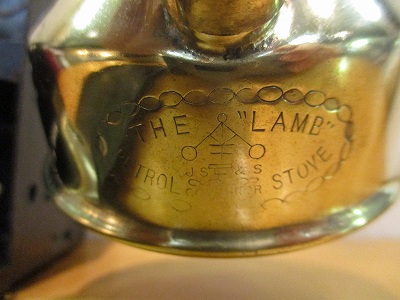

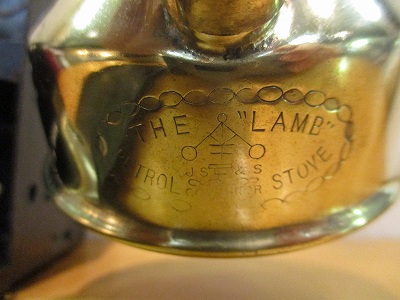

さて、ですがタンクをよく見てみると、汚れの下に刻印を発見。

でも、なんて書いてあるのかいまいちよくわからないなと思っていると、

アメリカンクラッカーかヤジロベーのような特徴的なロゴマークが見えたので、これにて正体判明!

以前いじっていたトーチに同じ刻印があり、その時くわしく調べていたのです。

製造はイギリスで1800年創業の老舗、JS&S (Shaw, John & Sons)。

とはいうものの、この会社がストーブやトーチを扱いだしたのは1914年からなので、

このストーブもそれ以降の製品。(おそらく1920年代半ばから30年代半ば)

さらに詳しく調べると、このストーブの正式名称も判明しました。

“Lamb“ Petrol Stove

直訳すると「子羊」ガソリンストーブ。

ラムはペットネームなのかな?

ん?

そういや、イギリスではこの手のストーブやトーチ、ランプの総称を、

「Lamp」(ランプ)と呼ぶから、

一字違いで音が似ており、これ同様小さく可愛い

「Lamb(ラム=子羊)」をチョイスしたんでしょうね。

なかなかいいセンスしてますね♪

で、製造はやはり1920年代ごろと、JS&S製造のストーブの中でもかなり初期のものでした。

というわけで、身元が判明しすっきりしたから、今度はストーブもすっきり綺麗に。

まずは分解して清掃。

シンプルな作りのため分解は固着対策さえすればあとは至って簡単。

ライジングチューブを引き抜いたのですが、不思議なことにウイックがない。

バラバラになってタンクの中にあるのかと思ったけれど、そこにもないし、

チューブ内に破片すらないから、過去に誰かが分解し引き抜いた?

(でも感じ的に過去にチューブを引き抜いたようには思えなかったけどな…?)

で、チョチョいのちょいで…

ピッカピカ~♪

ウイックはいつも通り銅線を芯にして作ったけれど、

もしかしたらこれもともとは芯がなく直接ウイックを放り込んでいたんじゃないかな?

だったら経年劣化でボロボロになって崩れ落ち、

タンク内に残骸が残っていないというのもうなずけるんだけどね。

ちなみに、先ほどはわけのわからなかった刻印もきれいにしっかり確認できます。

ね?ヤジロベーっぽいでしょう?

というわけで、あとは組み付けて完成!

そうそうその前に、ニップルキャップのガスケットを作らねば。

オリジナルはこんなコルクだけど、ゴムでいいかな?

完成~!

バルブを持たないので、

燃料を入れたまま持ち歩いたり、保管したりする際は、

この様にチューリップを外し、ニップルキャップをしっかりとしめておきます。

そんなわけで、本体が一応できあがったので、

次はケースのさび落としにかかります。

続きは次回 ヽ(^∀^)ノ

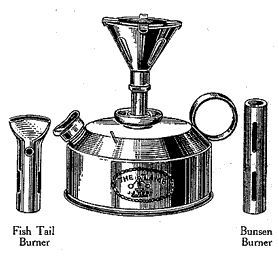

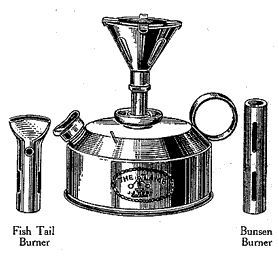

*おまけ*

そうそう、その後いろいろ調べていたら、

どうもこのストーブにはバーナー部にいくつかのオプションがあり、

調理以外の多目的に使用できたようです。

医療機器の消毒や、はんだ付けロウ付けなどにも活躍したんでしょうね。

後、画像にはありませんが、

マントルを装着しランタンにできるキットも一般的であったようです。

この時代のストーブにはこういうオプションがよくあり、

RADIUSUなどでは、ランタンに変換できるヘッドもあり、

それ等は今別売してもかなり人気が出るだろうなとか思っております。

だからか、この時代の小型ストーブには、タンクの部分に取っ手が付くのが多いです。

その方がタンクを手でつかむより何かと作業性が良いでしょうからね。

正体不明のイギリス製のストーブ。

一見、モニターの古いタイプかなとも思ったのですが、

この様に小型でシンプルな構造から燃料はガソリンだからあれらとは全くの別物。

むしろ初期のプリムス71(↓)等とよく似ております。

この様な、バルブも安全弁も持たないシンプルなガソリンストーブは、

1900年代初頭に家庭用としてよく見られたものなので、

このストーブもおそらくその時代のものと判断しました。

まあケースの形状に特徴があるので、

ちょいと調べれば素性も判明するだろうなとは思っておりました。

それにしても、錆がひどいな~。

これ下手にさび落としするとと穴が開くんじゃなかろうか?

さて、ですがタンクをよく見てみると、汚れの下に刻印を発見。

でも、なんて書いてあるのかいまいちよくわからないなと思っていると、

アメリカンクラッカーかヤジロベーのような特徴的なロゴマークが見えたので、これにて正体判明!

以前いじっていたトーチに同じ刻印があり、その時くわしく調べていたのです。

製造はイギリスで1800年創業の老舗、JS&S (Shaw, John & Sons)。

とはいうものの、この会社がストーブやトーチを扱いだしたのは1914年からなので、

このストーブもそれ以降の製品。(おそらく1920年代半ばから30年代半ば)

さらに詳しく調べると、このストーブの正式名称も判明しました。

“Lamb“ Petrol Stove

直訳すると「子羊」ガソリンストーブ。

ラムはペットネームなのかな?

ん?

そういや、イギリスではこの手のストーブやトーチ、ランプの総称を、

「Lamp」(ランプ)と呼ぶから、

一字違いで音が似ており、これ同様小さく可愛い

「Lamb(ラム=子羊)」をチョイスしたんでしょうね。

なかなかいいセンスしてますね♪

で、製造はやはり1920年代ごろと、JS&S製造のストーブの中でもかなり初期のものでした。

というわけで、身元が判明しすっきりしたから、今度はストーブもすっきり綺麗に。

まずは分解して清掃。

シンプルな作りのため分解は固着対策さえすればあとは至って簡単。

ライジングチューブを引き抜いたのですが、不思議なことにウイックがない。

バラバラになってタンクの中にあるのかと思ったけれど、そこにもないし、

チューブ内に破片すらないから、過去に誰かが分解し引き抜いた?

(でも感じ的に過去にチューブを引き抜いたようには思えなかったけどな…?)

で、チョチョいのちょいで…

ピッカピカ~♪

ウイックはいつも通り銅線を芯にして作ったけれど、

もしかしたらこれもともとは芯がなく直接ウイックを放り込んでいたんじゃないかな?

だったら経年劣化でボロボロになって崩れ落ち、

タンク内に残骸が残っていないというのもうなずけるんだけどね。

ちなみに、先ほどはわけのわからなかった刻印もきれいにしっかり確認できます。

ね?ヤジロベーっぽいでしょう?

というわけで、あとは組み付けて完成!

そうそうその前に、ニップルキャップのガスケットを作らねば。

オリジナルはこんなコルクだけど、ゴムでいいかな?

完成~!

バルブを持たないので、

燃料を入れたまま持ち歩いたり、保管したりする際は、

この様にチューリップを外し、ニップルキャップをしっかりとしめておきます。

そんなわけで、本体が一応できあがったので、

次はケースのさび落としにかかります。

続きは次回 ヽ(^∀^)ノ

*おまけ*

そうそう、その後いろいろ調べていたら、

どうもこのストーブにはバーナー部にいくつかのオプションがあり、

調理以外の多目的に使用できたようです。

医療機器の消毒や、はんだ付けロウ付けなどにも活躍したんでしょうね。

後、画像にはありませんが、

マントルを装着しランタンにできるキットも一般的であったようです。

この時代のストーブにはこういうオプションがよくあり、

RADIUSUなどでは、ランタンに変換できるヘッドもあり、

それ等は今別売してもかなり人気が出るだろうなとか思っております。

だからか、この時代の小型ストーブには、タンクの部分に取っ手が付くのが多いです。

その方がタンクを手でつかむより何かと作業性が良いでしょうからね。