先週の土曜日から始まった「八戸えんぶり」

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/kanko/festival/enburi/index.html

約800年の歴史を持つという伝統行事であるという。

田んぼをならす農具「えぶり」に由来し、八戸地方のいろいろな地域で「組」があり、各地域で継承している伝統芸能だ。

国指定重要無形文化財のひとつに数えられているらしい。

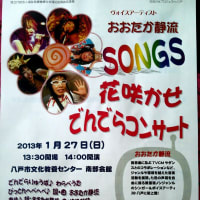

八戸に来た当初、「三社大祭」という青森ねぶたとはまた異なる大型の山車のお祭りの存在と、この「えんぶり」という行事があることをポスターや市役所からいただいた冊子などから知っていた。「三社大祭」は8月上旬。そして「えんぶり」は寒さが一番厳しいと思われる2月にあるということで、「えんぶり」にはぜったいに行かないかも・・・と思っていた。ポスターや写真にある、変わった烏帽子をかぶった男性たちを見ても、はっきり言って何も感じなかったことも、そう思った要因だろう。

青森といえば、「ねぶた」。大きすぎるほどの山車、豪快で猛々しいねぶたの顔。あのダイナミックさに比べたら、「えんぶり」の太夫と呼ばれる男性たちの立ち姿や、舞っているらしい姿の写真は、何も知らない私には地味だった。

今年は暖冬。日ごろの行いがよいのか、初めての冬がこんな暖かく過ごしやすい冬でよかった。そのおかげで、初の「八戸えんぶり」を観にいく気になった。

新聞で少し前に見かけた記事に、「長者山の神社で、行事の当日早朝に舞の奉納をする。街で繰り広げられる摺り(すり)と呼ばれる舞いよりも、この早朝の舞いはなんとも壮厳で、人形を作ろうという気持ちにさせた。」という内容が掲載されていた。和紙でつくる人形師の方の談だった。

それをたまたま読んでいた私は、その長者山にほど近い場所に住んでいるので、これはラッキー!と、読んですぐに観にいく事に決めた。

行事の日の前日の夜。遠くから太鼓や笛のお囃子の音が聴こえてきていた。夫が、明日の練習でもしてるのかな?と言いながら、私も耳をすませた。その音は、深夜もやまず、そして朝方も鳴り続けていた。哲也?ちがった、徹夜?

翌朝、私は7時を待って防寒着に身を包み、一人でそっと出かけた。

神社への階段は、半分以上氷に覆われていて、かろうじて溶けている場所を選んで上っていった。お囃子の音がだんだん大きくなっていくたびに、私の心も踊る。寒さも忘れるほどだ。

神社の境内に着くと、たくさんのえんぶり組と、それを観に来た人たちでいっぱいだった。いつもは閑散として寂しい神社が、この人だかり。しかもこんな朝早く。

私は、いろんな格好をしている人たちや、子どもたちの衣装や化粧を見ながら、境内へ進んだ。

「一番!」という掛け声の後、一番と書かれた布札を、組の大きな旗に結びつけた。一番の組は、そのまま前に進み、烏帽子をつけた太夫3人が、舞を披露する。

寒い朝の、冷たい石畳の上を藁で作ったぞうりと藁の、まるでレッグウオーマーみたいなものをつけた男性が踊るのだ。それも、雄雄しい姿で。厳かに。

思わず、鼻の奥がつーんとなった。感動したのだ。

後で新聞記事で知ったのだが、この一番というのは、最初から決められた順番なのではなく、前日の夕方4時に開門された境内に一番最初に到着した組から順番に、奉納の順番が決まるというのだ。深夜のお囃子は、到着した時の舞の音だったのかもしれない。

組は、今年は33組。子ども組は8組。あの境内に、それだけの組が集まっていたということだ。組ごとに人数はまちまちだが、老若男女で形成され、15人から20人くらいが一般的らしい。子どもから10代20代30代・・・おじいちゃんおばあちゃんまで、それぞれの年代が必ず存在するということに、とても感動した。すごい継承だ。

ただ、やはり継承者不足が課題であるという組も、少なからず存在するようだが。

この朝の奉納の瞬間から、私はこの「えんぶり」という伝統芸能にとりこになってしまった。この土曜の朝から、毎日堪能している私って、かなり凝り性。

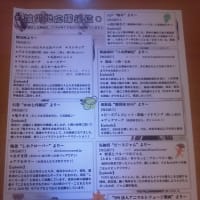

昼は一斉摺り(いっせいずり)といって、街中で舞を見せる。魅せる。

夜は重要有形文化財指定の「更上閣」の庭での「お庭えんぶり」(チケット制だが、今年の演目は全日完売)や、八戸市庁前広場での「かがり火えんぶり」などが行われる。

その他にも、昼でも夜でも、街のそこここで舞を披露しているのが、ドライブの車中からも見かけられる。

行事は、先週土曜日から今週の火曜日まで。

昨夜、市庁前にかかげられたかがり火の火の粉舞い散る中での「えんぶり」を堪能した。そして、今夜も二人の子どもを抱えて行ってきた。

何度観てもいい。

太夫の摺り(すり)の舞は、本当になんともいえない。

サーヤも、いくつかある舞の中で、この摺りが好きだという。

エリーも真剣に見ている。

囃子と掛け声と、歌に合わせて、手拍子したり踊ったりするエリー。

なんとも雄雄しく、けれど男性特有の繊細さも垣間見える。何よりも、私にとってはなんとも艶っぽく、色気を感じるこの太夫の舞に、東北の男性に対する見方が一変した。優しいだけではない、男の魅力を感じた。

明日も、もちろん行きますっ!

とことん、好きになりました。

八戸に来てよかった!!すんごいところに来たもんだ。

この伝統と、継承と、八戸の歴史。

堂々たるものです。プライドがあるという感じを受けた。自信を感じた。

県内の人も、県外の人も、ぜひ一度ご覧あれ!です。

http://www.city.hachinohe.aomori.jp/kanko/festival/enburi/index.html

約800年の歴史を持つという伝統行事であるという。

田んぼをならす農具「えぶり」に由来し、八戸地方のいろいろな地域で「組」があり、各地域で継承している伝統芸能だ。

国指定重要無形文化財のひとつに数えられているらしい。

八戸に来た当初、「三社大祭」という青森ねぶたとはまた異なる大型の山車のお祭りの存在と、この「えんぶり」という行事があることをポスターや市役所からいただいた冊子などから知っていた。「三社大祭」は8月上旬。そして「えんぶり」は寒さが一番厳しいと思われる2月にあるということで、「えんぶり」にはぜったいに行かないかも・・・と思っていた。ポスターや写真にある、変わった烏帽子をかぶった男性たちを見ても、はっきり言って何も感じなかったことも、そう思った要因だろう。

青森といえば、「ねぶた」。大きすぎるほどの山車、豪快で猛々しいねぶたの顔。あのダイナミックさに比べたら、「えんぶり」の太夫と呼ばれる男性たちの立ち姿や、舞っているらしい姿の写真は、何も知らない私には地味だった。

今年は暖冬。日ごろの行いがよいのか、初めての冬がこんな暖かく過ごしやすい冬でよかった。そのおかげで、初の「八戸えんぶり」を観にいく気になった。

新聞で少し前に見かけた記事に、「長者山の神社で、行事の当日早朝に舞の奉納をする。街で繰り広げられる摺り(すり)と呼ばれる舞いよりも、この早朝の舞いはなんとも壮厳で、人形を作ろうという気持ちにさせた。」という内容が掲載されていた。和紙でつくる人形師の方の談だった。

それをたまたま読んでいた私は、その長者山にほど近い場所に住んでいるので、これはラッキー!と、読んですぐに観にいく事に決めた。

行事の日の前日の夜。遠くから太鼓や笛のお囃子の音が聴こえてきていた。夫が、明日の練習でもしてるのかな?と言いながら、私も耳をすませた。その音は、深夜もやまず、そして朝方も鳴り続けていた。哲也?ちがった、徹夜?

翌朝、私は7時を待って防寒着に身を包み、一人でそっと出かけた。

神社への階段は、半分以上氷に覆われていて、かろうじて溶けている場所を選んで上っていった。お囃子の音がだんだん大きくなっていくたびに、私の心も踊る。寒さも忘れるほどだ。

神社の境内に着くと、たくさんのえんぶり組と、それを観に来た人たちでいっぱいだった。いつもは閑散として寂しい神社が、この人だかり。しかもこんな朝早く。

私は、いろんな格好をしている人たちや、子どもたちの衣装や化粧を見ながら、境内へ進んだ。

「一番!」という掛け声の後、一番と書かれた布札を、組の大きな旗に結びつけた。一番の組は、そのまま前に進み、烏帽子をつけた太夫3人が、舞を披露する。

寒い朝の、冷たい石畳の上を藁で作ったぞうりと藁の、まるでレッグウオーマーみたいなものをつけた男性が踊るのだ。それも、雄雄しい姿で。厳かに。

思わず、鼻の奥がつーんとなった。感動したのだ。

後で新聞記事で知ったのだが、この一番というのは、最初から決められた順番なのではなく、前日の夕方4時に開門された境内に一番最初に到着した組から順番に、奉納の順番が決まるというのだ。深夜のお囃子は、到着した時の舞の音だったのかもしれない。

組は、今年は33組。子ども組は8組。あの境内に、それだけの組が集まっていたということだ。組ごとに人数はまちまちだが、老若男女で形成され、15人から20人くらいが一般的らしい。子どもから10代20代30代・・・おじいちゃんおばあちゃんまで、それぞれの年代が必ず存在するということに、とても感動した。すごい継承だ。

ただ、やはり継承者不足が課題であるという組も、少なからず存在するようだが。

この朝の奉納の瞬間から、私はこの「えんぶり」という伝統芸能にとりこになってしまった。この土曜の朝から、毎日堪能している私って、かなり凝り性。

昼は一斉摺り(いっせいずり)といって、街中で舞を見せる。魅せる。

夜は重要有形文化財指定の「更上閣」の庭での「お庭えんぶり」(チケット制だが、今年の演目は全日完売)や、八戸市庁前広場での「かがり火えんぶり」などが行われる。

その他にも、昼でも夜でも、街のそこここで舞を披露しているのが、ドライブの車中からも見かけられる。

行事は、先週土曜日から今週の火曜日まで。

昨夜、市庁前にかかげられたかがり火の火の粉舞い散る中での「えんぶり」を堪能した。そして、今夜も二人の子どもを抱えて行ってきた。

何度観てもいい。

太夫の摺り(すり)の舞は、本当になんともいえない。

サーヤも、いくつかある舞の中で、この摺りが好きだという。

エリーも真剣に見ている。

囃子と掛け声と、歌に合わせて、手拍子したり踊ったりするエリー。

なんとも雄雄しく、けれど男性特有の繊細さも垣間見える。何よりも、私にとってはなんとも艶っぽく、色気を感じるこの太夫の舞に、東北の男性に対する見方が一変した。優しいだけではない、男の魅力を感じた。

明日も、もちろん行きますっ!

とことん、好きになりました。

八戸に来てよかった!!すんごいところに来たもんだ。

この伝統と、継承と、八戸の歴史。

堂々たるものです。プライドがあるという感じを受けた。自信を感じた。

県内の人も、県外の人も、ぜひ一度ご覧あれ!です。

私は9日生まれなので、9がラッキーナンバーであると思っている。あゆみという名前の字画も9やし。寒いけれど、一度来て見てね。いる間に。

>まーやさん

初めて見たあの日から♪ではないですが、初めてみた時から心が射抜かれてしまいました。

何度観ても飽きません。おっかけになりそうです。