きのう、家から最も近いレース場「三国競艇」へ行ってきた。

津幡町からは、高速を走り、片道1時間半程度の距離。

これだけ近いのだから、頻繁に足を運んでいてもよさそうなのだが、

訪問回数は「常滑競艇」→「びわこ競艇」→「三国競艇」の順。

ご近所のため、僕の気持ちでは「旅打ち」の情緒に欠けるのかもしれない。

展示を見て、出走表と睨めっこし、勝敗の行方を予想して、投票。

場外舟券売場(最近はボートレースチケットショップと呼ぶらしいが)と、

やる事は変わらないが、当然の事ながら臨場感がある。

改めて、本場はいいものだと実感した。

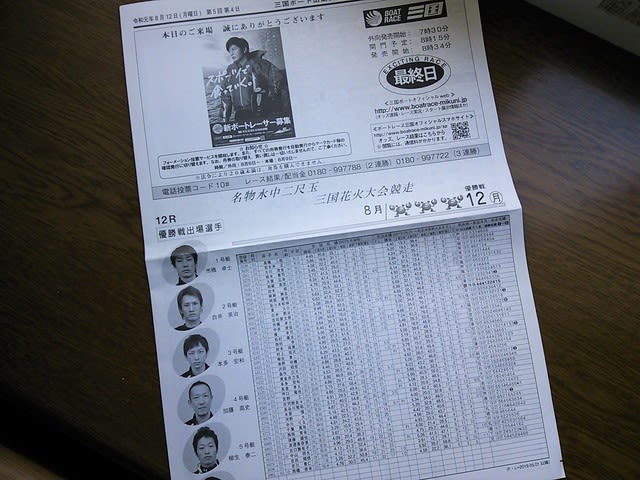

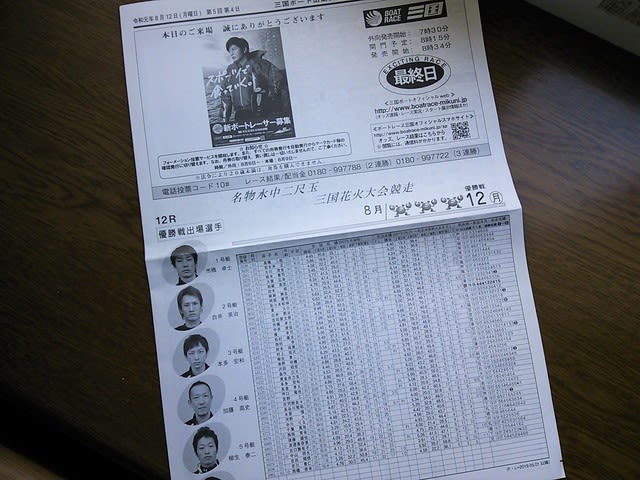

この日は、一般戦4日シリーズの最終日。

「名物水中二尺玉 三国花火大会競走」と銘打たれているのは、

前日(8月11日)に行われた、夏のイベントと連動しているからだ。

最高気温35度の中、レーサー達は熱戦を繰り広げてくれた。

12レースのうち、イン逃げは8本。

4本が捲り決着。

やはり、猛暑が影響したのか?小波乱~中穴~高配当も飛び出す。

僕の舟券は、まあまあ的中を得る。

思い返すと「惜しい展開」、「悔いの残る選択」もあったが、

プラス収支だから文句は言うまい。

三国競艇は、現在「モーニング開催」。

第一レース発走は、午前8:50と通常の時間帯より早くスタート。

最終レースは、14:48。

途中、一舟300円のたこ焼きを購入し糊口を凌ぎつつ、

優勝戦、1-2-5の順当決着を見届ける。

9月18日~23日まで開催されるプレミアムG1、

「第6回ヤングダービー」での再訪を誓い、

本場を後にし「ヨーロッパ軒」へ向かった。

“創業者、高畠増太郎がドイツ・ベルリンの日本人倶楽部での

料理研究の留学を終え、明治45年帰国。

(天皇の料理番の秋山徳蔵氏も同期)

ドイツ仕込みのウスターソースを日本人の味覚に普及さすべく

苦心を重ね、創案致しましたのが、

翌大正2年 東京で開かれた料理発表会にて

日本で初めて披露しました『ソースカツ丼』でございます。”

(※ヨーロッパ軒HPより抜粋、引用)

日本で初めて丼飯の上にトンカツを乗せた元祖・カツ丼。

「ヨーロッパ軒」とソースカツ丼は、福井名物だ。

到着は午後3時を過ぎていたが、しばし入店待ち。

人気店なのである。

・・・と、ここで「福丼県」なる幟を発見。

福井県は、お米の代表的品種「コシヒカリ」の発祥の地。

また、食材を生かした丼文化はとても豊か。

2014年9月29日、「くうふく(9・29)の日」に「福丼県プロジェクト」を始動。

福井県民80万人が総出で、丼でおもてなししようという訳だ。

・・・と、ここで幟の下部、見慣れたロゴに気付く。

ここにも俺たち(競艇ファン)の銭が関わっていたのかっっ!

ここにも俺たち(競艇ファン)の銭が関わっていたのかっっ!

日本財団は、競艇の売上金の約2.8%を交付金として受け入れ、

国内外の公益事業を実施している団体への事業支援を行っている。

遠慮なくいただこう!

席に着き、「カツ丼」(930円)を注文。

以前、他の店でいただいた時の器は瀬戸物だった。

いざ、オープン!!

途端に、ウスターソースと香辛料の匂いが鼻孔をくすぐる。

薄くスライスしたロース肉やモモ肉を目の細かな特製パン粉にまぶし、

ラード・ヘッドでカラリと揚げたカツ。

噛み締めると、サクサクとした心地いい食感。

広がる甘みと酸味、肉の脂。

ご飯との相性もバツグン。

旨いのである。

さぁ「ミニボートピア津幡」に戻り、蒲郡競艇場で行われている

「第33回 レディースチャンピオン」優勝戦に投票だ。

最年少記録がかかる、福岡支部トップルーキーの1号艇か。

唯一人、地元・愛知支部から勝ち残った4号艇か。

どちらかの戴冠を望んで張る。

進入は123/456枠なりの3対3。

1号艇がコンマ01のトップスタート。

捲り差しを狙う3号艇の舳先が入りかけたが、

引き波で艇が浮き上がり、間隙を4号艇が突いた!

1は一人旅。

3と4の熾烈な2~3着争いの結果1-4-3でゴール!

見たかった光景も、的中舟券も恵んでもらった。

「大山千広」選手、おめでとう!!

ニューヒロイン誕生の瞬間に立ち会い満足至極。

朝から晩まで、競艇の愉悦に浸りお腹いっぱい。

ごちそう様でした!