わが津幡町には「倶利伽羅(くりから)」と呼ばれる地区がある。

「角川日本地名大辞典」によれば、越中(えっちゅう/富山県)と境を分ける峠に、

倶利迦羅竜王を本尊とする「倶利迦羅堂(不動尊)」があったためその名が付いた。

「倶利伽羅」とは、インドの古典サンスクリット語に由来。

「龍」や「黒龍」を指し、不動明王の化身とされた。

およそ1週間前、同地を訪れてみた。

上掲画像は、山深い一帯に拓かれた棚田。

よく晴れた日の景色もいいだろうが、高い湿度は別の趣を与える。

濡れた緑 。

木々の間から立ち上る水煙 。

全体が薄い水のベールで覆われたような質感は雨中ならではだ。

さて、今日は、倶利伽羅・北横根区に伝わる2つの伝説を紹介したい。

道路際から少し高くなった向こうには「御手洗(みたらし)の池」がある。

『「聖徳太子像」お隠れ伝説の池

この池にはかつて聖徳太子の像が石棺に入れて水中に沈められていた時期があった。

像は現在、富山県 砺波市 宮村の景完教寺(けいかんきょうじ)に奉(たてまつ)られ、

年に1度御開帳される秘像です。

木造で高さ約50センチの孝養像(こうようぞう※)です。

(※太子が16歳の時、父・用明天皇の病気平癒を祈った説話を元にした姿)

1300年頃に同寺を開いた僧「了通(りょうつう?/原文フリガナなし)」が、

太子像を奉持し横根村(現在の北横根)に隠住していました。

戦国時代に戦乱を避けて、この像を越中の同寺からゆかりの北横根へ運びましたが、

追っ手が迫り、やむを得ず石棺に入れて池の底に隠したと伝えられています。

その後、天正年間(1573〜1592年)に太子像は池から引き上げられ、

14代明法が油田中村(砺波市)に移った後の慶長年間に移奉したといわれています』

(津幡町観光ガイドより抜粋引用/加筆)

「聖徳太子」は言わずと知れた古代日本史のスーパースター。

長らく1万円札の肖像デザインとしても使われていたからご存じだろう。

ここ北陸で信仰者が多い「浄土真宗」開祖「親鸞(しんらん)」が、

「聖徳太子」を“日本の釈迦”と仰いだからか、各地に残された太子像は多い。

津幡町にも、他に伝説をまとった太子像が安置されている。

代わっては、津幡町の特産「おまんあずき」にまつわる悲しい伝説。

『藩政期に西砺波郡 埴生村のため池「埴生の大池」の堤防が崩れて、

付近の田んぼが水没し、家まで流される大災害が相次ぎました。

当時、埴生村 大字 綾子村の村役だった八十嶋家のお手伝いとして働いていた

「おまん」という娘が、この決壊を食い止めようと、

堤防工事で人柱(ひとばしら※)となりました。

(※工事の無事を祈り、神に供える生贄として土中や水底に埋められる人)

以来、決壊はなくなり、無事に米が収穫できるようになりました。

おまんが生前に腰にぶら下げていた籠からあずき豆が落ち、

大池の縁に自生したいわれ、農民たちはこのあずきに娘の姿を重ね合わせ、

感謝を込めて「おまんあずき」と呼ぶようになったといわれています。

倶利迦羅不動寺境内には、おまんを偲ぶ地蔵が安置されています。』

(津幡町観光ガイドより抜粋引用/加筆)

「おまんあずき」は1粒の大きさが4ミリ程度。

通常のあずき豆に比べ小粒で、表面は黒く中身が乳白色。

古代あずきの一種と考えられるらしい。

菓子・製菓材料の大手メーカー「井村屋グループ」HPによれば、

日本のあずきは中国からの渡来と信じられてきたが、

ごく最近のDNA研究では、遺伝的に別系統で進化したようだと報告されているんだとか。

「おまんあずき」も、そうした日本固有種なのかもしれない。

倶利伽羅の山間で栽培される様子は、霧の演出も手伝って「雰囲気」がある。

「おまん」がなぜ人柱に選ばれてしまったのかは明らかではない。

上記紹介文からは「志願」した節も伺える。

もしそうだとしたら、何とも凄まじい。

非科学的で怖ろしい人身御供の風習は、古来より世界中で行われてきた。

「命がけでやりとげる」「命を張る覚悟で臨む」などと人は時々口にするが、

彼女がホントに命を捧げた土木工事は、

村(コミュニティ)の命運がかかった戦のようなものだったのかもしれない。

果たしてどんなドラマが繰り広げられたのだろうか?!

今とは常識・思考の違う時代の話だ。

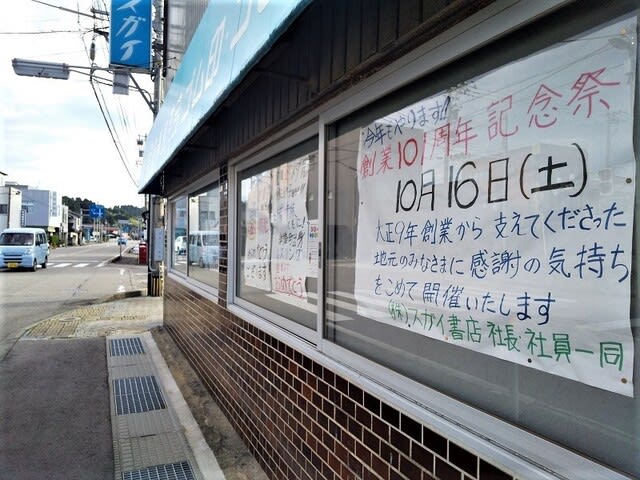

その「おまんあずき」、町内で味わうことができる。

住吉公園の近くに建つ「おまん茶屋」が2013年にオープン。

2018年、自家焙煎珈琲「

MOCHA STAND」を併設し現在に至る。

僕の家から近く、きのう、コーヒーと餡団子をいただきに訪れた。

「おまんさん、大変美味しゅうございました」