最近、個人的に何かと気になる話題の一つが「ウクライナ情勢」だ。

ウクライナの位置は、日本から遥か9000km。

国の東にロシア。

西にポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバ。

北にベラルーシ。

南には黒海を挟んでトルコがある。

国土面積は60万平方キロメートル(日本の1.6倍)。

人口は4200万人あまり(2021年現在)。

首都は、キエフ。

国土の大半が肥沃な平原、高原地帯。

山岳地帯が少なく、古くから農業が盛ん。

一方、国土が平坦なため、攻めやすく守りにくい。

紀元前から、何度も為政者が入れ替わってきた。

現在の姿になる以前は「ソ連邦」の一員。

簡潔に述べるなら、ロシアに支配されていた。

ソ連崩壊後、ウクライナは独立したが、

「親ロシア派」VS「親EU派」で、今も国内は二分しているという。

そのウクライナとの国境周辺地域で、ロシアが軍備を増強して3ヶ月あまり。

いよいよ軍事侵攻が始まるのではないかと懸念されている。

最近、東ヨーロッパから届く緊張感漂うニュースを耳すると、

ある小説を思い浮かべてしまう。

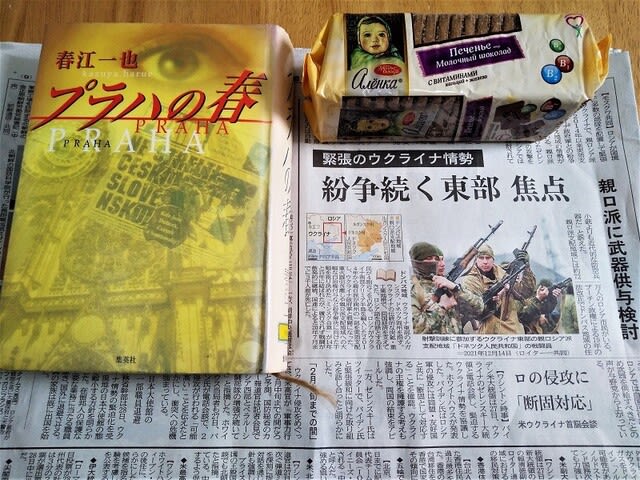

それは「春江一也(はるえ・かずや)」著、「プラハの春」という。

物語の舞台は、東西冷戦下のチェコスロバキアの首都プラハ。

主人公は、在プラハ日本大使館職員の青年「堀江亮介」。

ヒロインは、東ドイツ出身の美女「カテリーナ」。

2人の恋愛と、歴史に翻弄される国家の激動をメインに描いた大作で、

僕は大変気に入っている。

--- 小説について詳しくは別の機会に譲りたい。

やがて不定期イラスト連載「手すさびにて候」で取り上げようと考えている。

今回は、作品のタイトルでもある「プラハの春」の話だ。

1968年当時、彼の地では変革運動が起こっていた。

低迷した経済、硬直した体制の立て直しに向け、

「社会主義の枠内で社会・政治制度の民主化」を目指したのだ。

それまでの重苦しさから解放される比喩として、

明るい季節を当てはめ「プラハの春」と呼ばれた。

試みは上手く行くかに見えた。

しかし、ワルシャワ条約機構軍(ほゞソ連軍)の軍事介入によって頓挫。

わずか8ヶ月の短命に終わる。

ソ連の言い分はこうだった。

「社会主義陣営の国が一つでも危機に陥ると、影響は全体に及ぶ。

そのため他の国家は無関心でいることはできず、

陣営の利益を守るために一国の主権を乗り越えることができる」

要は“飼い主の忠犬であれ!”ということ。

忠義を守らない犬には、容赦なくムチを振るう。

この考え方は、ソ連の対東欧政策に一貫している。

現在、ウクライナに牙をむいているのはロシア。

ソ連ではないが、本質に変わりはないのかもしれない。

今頃、キエフは憂いの虜(とりこ)になっているだろう。

イワン共は来るのか、来ないのか。

54年前のプラハに似て、戦々恐々としているに違いない。

(※上掲画像は、書籍とロシア製ビスケットと新聞記事)