萬福禅寺↑

↓犀星の歌碑 説明板

“笹鳴きや馬込は垣もまばらにて”

さてこの句をどのように鑑賞しますか?

①冬の鶯の笹鳴きと馬込の村の寂しさを並べて…まだ成長途上であると詠んでいるのかと?句の心を解釈しました。

*追記*

12日は散歩会の当日です。この句の解釈について、A.O.さんは俳句にお詳しいのでお訊ねしてみました。彼女は…。

“笹鳴きや馬込は垣もまだらにて”

と読まれました。

あ~!それでは始めから私は違う位置から鑑賞していました。何故って、①の解釈は“まばら”と万葉仮名の“は”と読んでいましたから。

これは「まだら」。よくよく見れば「ば」ではなく、「だ」であり、それが犀星の句なのだ。

②春先のまだ鳴き方も幼い鶯が、馬込の里の間遠く建っている家々の敷地で、鶯もまだらに居るようす。周辺を歩いていくと鳴き声もまだらだ…という意味ではないかな?と、教えてくださった。

山王地区と馬込地区の空気で感じる雰囲気は、やはり今でも違う。そんなところも歩くと感じられる…。 犀星はこの地にあちらこちらに足跡を残しているが、一箇所に落着かず転居好きだったのか? 向上心がより強いがゆえの行動だったのだろうか?

*追記* 犀星の「杏っ子」のモデルにもなっている娘・朝子。愛する朝子のためを思って、弁天池の近くは湿気が多く子どもの健康に障るだろうと、万福寺の隣、高台の澄んだ空気の地形に引っ越したと言う。その近所で我らが道を尋ねたお爺さんは、「よく犀星がこの前の道を散歩していましたよ」と言われた。

万福寺境内・室生犀星の歌碑↓

これも万福寺境内。下見①でも扱っている「景時の墓」について。

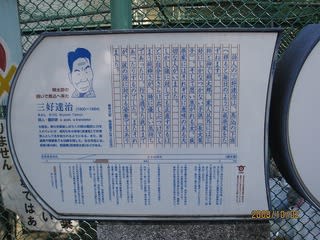

デジカメは凄く役に立つと感じる。読もうと思えば読みとれる案内文の文字。凄いと改めて思う。

写真を見たから行かなくても良いと私は思わない。直に歩いて自分の目で見たくなる。この立て看板が何処にあって、周りの風景はどうなのか?

JR大森駅前に立つと、この看板がある。さあ、どんな街だろう?文士たちの住まいは残っているのだろうか? 一応、期待して歩いて行こう!ネ。

写真のような案内板が道路際のあちこちにある。近くに住んで文士同志が仲良く、刺激し合って己の芸術に磨きをかけていたのだろうと思う。

互いに「スープの冷めない距離…」というが、この場合もある意味では当てはまるのかも知れない。適当な間隔で行き来し合えるのは素晴らしいだろうなと思う。

文士たちは、文学を楽しみ、他の作り出す芸術を理解し、情熱をかけてそれぞれの持論を展開させて、口角泡を飛ばしていたのだろうか? 時にはダンスやマージャン、相撲なども興じ、遊びも取り入れながらの交流…何だか考えると理想的だ。

実際のところの微妙な心模様はどうだったか測り知れないが…? 自分も文学者になったとしてぇ!?…などと想像しながら歩くのも面白いかも知れない。