佐久市はお寺が多い。46寺あり、巡拝コースもある、佐久三十三番は、1802年頃発願選定されたと云う。

また、ご詠歌も西国などにならい地方の歌人が作ったといわれている。(一番の小諸の布引山で始まり、千曲川の上流へ川東をお参りしす。

松原湖の神光寺が十九番札所、そこで折り返し地点、千曲川の川西を下流に向かってお参りしていくコース。三十三番は立科町山部の津金寺と云う。

「医王山、薬師寺」は、鎌倉時代の1328年、慈妙上人によって開山された医王山薬師寺密蔵院、天台宗延暦寺末中本寺格です。

戦国時代末期に衰退したものの、寺運盛んな時代には全国に700余りの末寺を有し、寺域には塔頭三十六坊、3000人を超える修行学侶がいたという。

中世の建物は、室町時代初期に建立された多宝塔しか残っていない、多宝塔は禅宗の様式を取り入れた珍しいもので国指定文化財。

寺宝および文化財は、密蔵院多宝塔 (国指定重要文化財)、木造薬師如来立像 (国指定重要文化財)、兜率天曼荼羅 (県指定文化財)、

慈妙上人画像 (市指定文化財)等がある。

医王山薬師寺本堂

「信濃國佐久郡 大伴神社」祭神 天忍日命(大伴氏祖神)景行天皇四十年の鎮座の古社 大伴宮、樋口宮とも称された神社。

もとは現在地の北数百mの「椀ノ木」に鎮座していたと云い、古宮などの地名が残っている。大宝年間、諸国に牧場が設置されたが、

高原台地にあり牧草地に適した場所。

祭神・天忍日命は大伴氏の祖神で、大伴武日命とも呼ばれている。祭神が馬に乗ってこの地へ来られ、鎮座。

乗って来た馬を種馬として駒の改良繁殖をはかリ、この地は、多数の馬を産する地となって、信濃国最大の望月牧へと発展し、

御牧七郷の総社と称えられていたという。

逢坂の関の清水に影見えて、いまや曳くらむもちづきの駒 紀貫之

倒れ掛かっている古木

「城山公園」は、野沢市街地のほぼ中央に位置する県史跡伴野城跡内にある。 鎌倉時代以来の豪族の館跡としてその原型をとどめ、

貴重に保存されている。

周囲には堀の名残を示す水路が巡り、北半分をコの字状に下部を石積で補強した腰巻土塁が残されている。けやきの大木が生い茂る景観環境公園。

「時宗金台寺」は、「貞松院住職列成和尚」の墓があり、その横に「板割浅太郎の墓の由来」の案内板がある。

「赤城の山も今宵が限り~」での一節で知られる「国定忠治」その忠治親分に忠誠を尽くし、自分の叔父の中島勘助とその息子勘太郎を殺した

「板割浅太郎」、忠治は8年間逃げまとったが、捕まり最期は磔の刑となった。

「滑津川・内山大橋」

長野県佐久市中込の千曲川を渡り、「内山」富岡街道へ、群馬に向かう。内山は、妙義山、佐久高原国定公園の自然豊かな里山である。

蓮菜岩、屏風岩、ナポレオン岩等の奇岩が並ぶ、信州邪馬渓とも呼ばれている。街道は、製糸で繁栄した群馬富岡に通じている交通のかなめとして

さかえている。滑津川は千曲川に通じ渓流釣りで知られている。大橋を渡る。

大橋を過ぎると群馬県に入る。

「下仁田での戦争」天狗党の行軍が、富岡市一ノ宮に入ると、幕命を受けた高崎藩は藩兵3隊320人余りの追撃隊を下仁田に向かわせ、

先回りし下仁田の先の下小坂に本陣を構えた。1864年、両軍の砲声が山々にこだまし、天狗党920余名と高崎藩の2隊により『下仁田戦争』がはじまった。

戦いは一進一退、天狗党の三面奇襲が勝敗を分け、高崎藩は敗れ、残兵は中山道で高崎に敗走した。

高崎藩本陣付近での激戦は午前4時から6時頃まで続いた。この戦いで高崎藩は36名、天狗党4人の戦死者を出した。

深手を負い捕えられた高崎藩士は青岩河原で処刑され、翌日、戦死者と共に遺族に引き取られた。

また天狗党の戦死者は村内の寺に厚く葬られ、重傷者の中には信州への峠を越えて絶命した者もあったという。

「中之嶽 神社」祭神 日本武尊

本社は往昔元『波胡曽神』を山の主と祭られていましたが、倭建尊(日本武尊)が勅命に依り関東御巡行の際に妙義山に登嶽したと伝える。

大和時代の第29代欽明天皇(在位539-571年)の御代に妙形氏が社殿を建立、平安末期、第82代後鳥羽天皇の1183年藤原祐胤卿が鍛冶の名工を

得て神剣を奉斉した。

「大 国 神 社 」祭神 大国主命 嵯峨天皇819年大納言藤原冬嗣卿と空海が登嶽し、大国主命を奉斎せりと伝えられ、開運・厄除の神として

講中の参拝が数百年続いている。

「剣持大国」剣を持っているめずらしい。何故剣を持っているかについて、不動明王と大国が習合した姿と言われる説、中之嶽神社の神宝が剣であることから、

剣を持ってという説がある。この剣が厄や悪霊を祓うといわれており、本来の福徳を授ける御利益と厄を払う御利益を持つ、甲子の日にお参りすると、

御利益があるといわれている。

「妙義山」は、白雲山・金洞山・金鶏山・相馬岳・御岳・丁須ノ頭などを合わせた総称、 南側の表妙義と北側の裏妙義に分かれている。

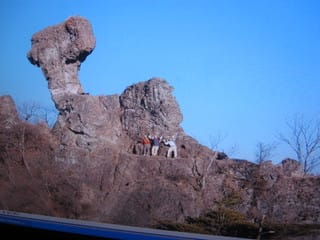

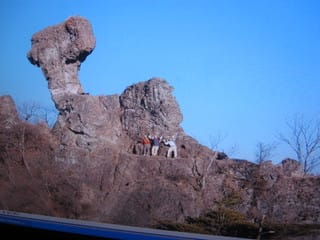

特に下仁田側から眺望できる金洞山( 標高1104m)は別名中之嶽と呼ばれ、奇岩がいたるところに見られる。

妙義山の奇岩

「酒の話」 -19-

長野県は、蔵元(108場)、銘柄(211種)、酒処の新潟県とほぼ同じである。その中でも佐久市には11蔵が点在している。

蔵の見学も受け付けている所が多く、歴史的にも価値のある建造物や民俗資料などを展示したり、季節でイベントもある蔵もある。

佐久平を流れる千曲川で生まれる主の酒蔵は、創業330年の千曲錦酒造、350年の戸塚酒造店の寒竹、地焼酎、ワインもある古屋酒造店、

古法の技の武重本家酒造の牧水・御国竹、原料の米造りからの土屋酒造店、味の探求を続ける芙蓉酒造辛口烈火、安政からの蔵元木内醸造初鶯、

酒造り一筋300年以上の橘倉酒造の菊秀、佐久の花酒造、伴野酒造、黒沢酒造、、、。

次回妙義神社へ

また、ご詠歌も西国などにならい地方の歌人が作ったといわれている。(一番の小諸の布引山で始まり、千曲川の上流へ川東をお参りしす。

松原湖の神光寺が十九番札所、そこで折り返し地点、千曲川の川西を下流に向かってお参りしていくコース。三十三番は立科町山部の津金寺と云う。

「医王山、薬師寺」は、鎌倉時代の1328年、慈妙上人によって開山された医王山薬師寺密蔵院、天台宗延暦寺末中本寺格です。

戦国時代末期に衰退したものの、寺運盛んな時代には全国に700余りの末寺を有し、寺域には塔頭三十六坊、3000人を超える修行学侶がいたという。

中世の建物は、室町時代初期に建立された多宝塔しか残っていない、多宝塔は禅宗の様式を取り入れた珍しいもので国指定文化財。

寺宝および文化財は、密蔵院多宝塔 (国指定重要文化財)、木造薬師如来立像 (国指定重要文化財)、兜率天曼荼羅 (県指定文化財)、

慈妙上人画像 (市指定文化財)等がある。

医王山薬師寺本堂

「信濃國佐久郡 大伴神社」祭神 天忍日命(大伴氏祖神)景行天皇四十年の鎮座の古社 大伴宮、樋口宮とも称された神社。

もとは現在地の北数百mの「椀ノ木」に鎮座していたと云い、古宮などの地名が残っている。大宝年間、諸国に牧場が設置されたが、

高原台地にあり牧草地に適した場所。

祭神・天忍日命は大伴氏の祖神で、大伴武日命とも呼ばれている。祭神が馬に乗ってこの地へ来られ、鎮座。

乗って来た馬を種馬として駒の改良繁殖をはかリ、この地は、多数の馬を産する地となって、信濃国最大の望月牧へと発展し、

御牧七郷の総社と称えられていたという。

逢坂の関の清水に影見えて、いまや曳くらむもちづきの駒 紀貫之

倒れ掛かっている古木

「城山公園」は、野沢市街地のほぼ中央に位置する県史跡伴野城跡内にある。 鎌倉時代以来の豪族の館跡としてその原型をとどめ、

貴重に保存されている。

周囲には堀の名残を示す水路が巡り、北半分をコの字状に下部を石積で補強した腰巻土塁が残されている。けやきの大木が生い茂る景観環境公園。

「時宗金台寺」は、「貞松院住職列成和尚」の墓があり、その横に「板割浅太郎の墓の由来」の案内板がある。

「赤城の山も今宵が限り~」での一節で知られる「国定忠治」その忠治親分に忠誠を尽くし、自分の叔父の中島勘助とその息子勘太郎を殺した

「板割浅太郎」、忠治は8年間逃げまとったが、捕まり最期は磔の刑となった。

「滑津川・内山大橋」

長野県佐久市中込の千曲川を渡り、「内山」富岡街道へ、群馬に向かう。内山は、妙義山、佐久高原国定公園の自然豊かな里山である。

蓮菜岩、屏風岩、ナポレオン岩等の奇岩が並ぶ、信州邪馬渓とも呼ばれている。街道は、製糸で繁栄した群馬富岡に通じている交通のかなめとして

さかえている。滑津川は千曲川に通じ渓流釣りで知られている。大橋を渡る。

大橋を過ぎると群馬県に入る。

「下仁田での戦争」天狗党の行軍が、富岡市一ノ宮に入ると、幕命を受けた高崎藩は藩兵3隊320人余りの追撃隊を下仁田に向かわせ、

先回りし下仁田の先の下小坂に本陣を構えた。1864年、両軍の砲声が山々にこだまし、天狗党920余名と高崎藩の2隊により『下仁田戦争』がはじまった。

戦いは一進一退、天狗党の三面奇襲が勝敗を分け、高崎藩は敗れ、残兵は中山道で高崎に敗走した。

高崎藩本陣付近での激戦は午前4時から6時頃まで続いた。この戦いで高崎藩は36名、天狗党4人の戦死者を出した。

深手を負い捕えられた高崎藩士は青岩河原で処刑され、翌日、戦死者と共に遺族に引き取られた。

また天狗党の戦死者は村内の寺に厚く葬られ、重傷者の中には信州への峠を越えて絶命した者もあったという。

「中之嶽 神社」祭神 日本武尊

本社は往昔元『波胡曽神』を山の主と祭られていましたが、倭建尊(日本武尊)が勅命に依り関東御巡行の際に妙義山に登嶽したと伝える。

大和時代の第29代欽明天皇(在位539-571年)の御代に妙形氏が社殿を建立、平安末期、第82代後鳥羽天皇の1183年藤原祐胤卿が鍛冶の名工を

得て神剣を奉斉した。

「大 国 神 社 」祭神 大国主命 嵯峨天皇819年大納言藤原冬嗣卿と空海が登嶽し、大国主命を奉斎せりと伝えられ、開運・厄除の神として

講中の参拝が数百年続いている。

「剣持大国」剣を持っているめずらしい。何故剣を持っているかについて、不動明王と大国が習合した姿と言われる説、中之嶽神社の神宝が剣であることから、

剣を持ってという説がある。この剣が厄や悪霊を祓うといわれており、本来の福徳を授ける御利益と厄を払う御利益を持つ、甲子の日にお参りすると、

御利益があるといわれている。

「妙義山」は、白雲山・金洞山・金鶏山・相馬岳・御岳・丁須ノ頭などを合わせた総称、 南側の表妙義と北側の裏妙義に分かれている。

特に下仁田側から眺望できる金洞山( 標高1104m)は別名中之嶽と呼ばれ、奇岩がいたるところに見られる。

妙義山の奇岩

「酒の話」 -19-

長野県は、蔵元(108場)、銘柄(211種)、酒処の新潟県とほぼ同じである。その中でも佐久市には11蔵が点在している。

蔵の見学も受け付けている所が多く、歴史的にも価値のある建造物や民俗資料などを展示したり、季節でイベントもある蔵もある。

佐久平を流れる千曲川で生まれる主の酒蔵は、創業330年の千曲錦酒造、350年の戸塚酒造店の寒竹、地焼酎、ワインもある古屋酒造店、

古法の技の武重本家酒造の牧水・御国竹、原料の米造りからの土屋酒造店、味の探求を続ける芙蓉酒造辛口烈火、安政からの蔵元木内醸造初鶯、

酒造り一筋300年以上の橘倉酒造の菊秀、佐久の花酒造、伴野酒造、黒沢酒造、、、。

次回妙義神社へ