現在、県政の中心として福井城天守のあった場所に福井県庁がそびえ立つ。

江戸時代福井は日本屈指の大都市で朝倉氏滅亡後一乗谷から移転した文化人の影響もあり華やかな文化や行事が行われていた。

1945年の福井空襲、1948年に発生し気象庁が震度7を設定するきっかけとなった福井地震,九頭竜川堤防決壊の短期間3度にわたり,市のほぼ全域が受けた

壊滅的被害から復興し、不死鳥のまちづくりを宣言している。

市内中心部を流れる足羽川の堤防上は河川敷として日本最長の桜並木となって、市民の憩いの場として、観光都市として、特に、春には花見客で賑わう。

四面内堀で囲まれた現福井県庁(福井城跡)

柴田氏北ノ庄城 と福井城は、朝倉氏の滅亡後、越前を支配していた一向一揆を平定した功績によって、越前国北ノ庄を与えられた「柴田勝家」が、

1575年に自らの縄張りによって築城する。

1583年の「賤ヶ岳の戦い」に勝家が敗れ、妻・市と共に自害すると城にも火が放たれ、建造物のほぼ全てが焼失することになるが、その後も青木一矩が

北ノ庄城に封じられたという記録が残っている。

1601年より柴田氏の北ノ庄城の跡地に、新たに結城氏によって北ノ庄城が築城されている。

1993年から6度にわたるの発掘調査の結果、本丸の推定位置である柴田神社の地下から、石垣の跡と思われる石が出土したが、本丸の正確な位置を完全に

特定するまでには至っていない。

現県警本部

朝の本城橋 緑一杯の整備された公園に

明治中期に「松平康荘」により、城内に農業試験場(松平農試場)が設立、運営された。

現在は外堀は埋められているが、内堀、石垣、天守台などの遺構が残り、本丸跡には福井県庁、県会議事堂、県警察本部などがあり、公園としても整備されている。

石垣の一部崩壊に関して、これら施設の重量のせいではないか、と議論されたことがある。本丸御殿の一部は(市内足羽5丁目)瑞源寺本堂及び書院に移築されている。

天守台のそばには「福の井」という井戸が残っており、この井戸が「福井」の語源由来となったという説がある。この井戸には城外へ通じる抜け道があるとの言い伝えがある。

石垣 土塁 NHK福井放送のアンテナ塔

一国一大名令で、1601年に関ヶ原の戦いの功により徳川家康の次男「秀康」が越前一国67万石を与えられ、柴田勝家の築いた北ノ庄城を約6年かけて大改修し居城とする。

秀康は結城姓を松平に復し、越前松平家を興す。

秀康の嫡男松平忠直は大坂の陣で戦功を立てながらも将軍に認められなかったことなどから次第に幕府に反抗的態度を取るようになった。

1623年「忠直」は、乱行を理由に廃されて豊後国大分に配流。

1624年、越後高田藩で別家、25万9千石を与えられていた「忠直」弟で秀康の次男の「松平忠昌」が50万石で福井藩の主な家臣(幕府に選ばれた百余名を主とする、

藩領を継承する。

忠直の嫡男「松平光長」には越後高田26万石が与えられ、高田藩を立藩した。

越前国は複数の藩に分割されることになる。 福井藩越前福井50万石が秀康次男忠昌、 丸岡藩越前丸岡4万6千石が附家老の本多成重に与えられ独立している。

大野藩越前大野5万石が秀康三男直政、など。

中央公園と城跡 堀と福井駅前ビル群が

「福井藩」は、藩邸の格式も下がり、江戸城の詰間が将軍家の親族が詰める大廊下から、外様の国持大名と同じ大広間へ異動した。

ただしこの間もこれ以降も歴代藩主は当代将軍の偏諱の一字を拝領する「特別な家」であり続けた。

1721年には支藩松岡藩(福井県吉田郡永平寺町)の再併合により30万石に復し、1819年にさらに2万石を加増され、徐々に家格は回復。

内政では領地の激減や複数回の天災に見舞われたことなどにより、藩財政を大いに逼迫させ、度重なる一揆に見舞われて困難を極めた。

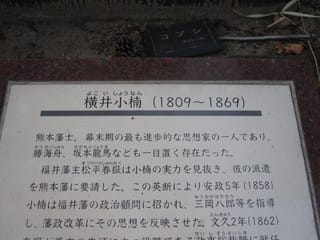

松平慶永(春嶽)、徳川家から養子に入った幕末の藩主は、橋本左内らを登用し、また熊本藩から横井小楠を招聘して藩政改革をおこなった。

安政の大獄により隠居を余儀なくされたが、謹慎解除後は公武合体派の重鎮として幕政に参与している。

愛馬に跨る結城秀康公像

横井小楠・橋本左内像 本城橋前中央大通り

会津藩と薩摩藩が協力した八月十八日の政変で長州藩が追放され、禁門の変で長州藩が朝敵となると参預に任命され、諸勢力に促される形で11月に再度上洛している。

参預会議の体制は、参預諸侯間の意見の不一致からなかなか上手く機能せず、この状況を危惧した朝廷側の中川宮は、問題の不一致を斡旋しようと

1864年、参預諸侯を自邸に招き、酒席を設けた。この席上、泥酔した徳川慶喜は中川宮に対し、島津久光・松平春嶽・伊達宗城を指さして「この3人は天下の大愚物

大奸物であり、後見職たる自分と一緒にしないでほしい」と発言した。この言葉に島津久光が完全に参預会議を見限る形となり、松平春嶽や薩摩藩家老の

小松帯刀らが関係修復を模索するが、元治元年2月に山内容堂が京都を退去、3月に慶喜が参預を辞任し、結局体制崩壊となった

案内 橋本左内の人物碑

福井駅西口を金沢方面に歩くと「お泉水通り」がありその角が福井城「三の丸交差点」なお進むと、桜通りの「宝永」交差点、国際文化会館の奥に「名称・養浩館庭園」に出る。

「名勝養浩館庭園」は、江戸時代には「御泉水屋敷」と呼ばれ、福井藩主松平家の別邸であった。御泉水屋敷の成立時期については明らかでない点が多い、

場所は、藩の重臣「永見右衛門」の屋敷地で永見氏が2代藩主「忠直」に成敗されてより藩主の別邸になったと伝えられている。

御泉水屋敷の文献上の初見は、1656年で、4代藩主「光通」の側室が御泉水屋敷において男子(権蔵)を産んだと福井藩の歴史書である

「国事叢記」などに有る。

福井城からお泉水通り、歴史の道 「養浩館・公園・歴史博物館」が

武家達が舟遊びなど栄華な庭園を偲ぶ

御泉水屋敷が今見るような姿に整備されたのは7代藩主「昌明」の頃とされ、その後「吉品」は、本御泉水の改造・整備に加え、西隣に「新御泉水屋敷」を建て自らの隠居所とした。

御泉水屋敷の敷地は最も広くなり、大きくしている。

一部石垣が 堀 園内

屋敷で、舟遊びが出来たという。

堀 庭園内

明治時代、廃藩置県によって福井城は政府所有となり、「御泉水屋敷」の敷地は引き続き松平家の所有地として、その福井事務所や迎賓館としての機能を果たした。

明治17年には松平春嶽によって「養浩館」と名づけられ、その由緒については由利公正が明治24年に「養浩館記」を記している。

また養浩館は、その数寄屋造邸宅や回遊式林泉庭園が早くから学会で注目され、すでに戦前に建築史・庭園史の専門家による調査がなされている。

建築物など再現

昭和20年の福井空襲により、養浩館は焼失、その後は長く本格的な修復は行われおらず、昭和57年、国の名勝に指定されたのを機に、福井市によって復原整備が計画され、

江戸時代の1823年に作られた「御泉水指図」を基本に、学術的な調査と復原工事で、平成5年に完成、一般に公開入館料 有料 (早朝無料)。

福井は水の豊かな街であった

これで北陸三県の旅は、終わります。資料などは、パンフットなどを参考にしました。