「富士川」は、山梨県北西部を流れる 釜無川を上流とし、県北東部を流れる 笛吹川が甲州盆地で合流され南流して静岡県駿河湾に注ぐ一級河川で

日本三急流の一つ、長さ128km。

「富士川大橋」は、南巨摩郡増穂町と西八代郡市川大門町を結ぶことを目的として、1998年(平成10年)に開通した。

釜無川と笛吹川との合流点よりすぐ南に位置していることから、橋長が606mと富士川に架かる道路橋としては富士川河口付近にある国道1号新富士川橋(1,553m)と

東名高速道路富士川橋(780m)に次いで3番目に長い。

一級河川の富士川に

江戸時代の始めには、いくつもの支流をつくりながら、富士市田子の浦の方向へ曲がり、川沿いにあたる富士市は度重なる洪水による災害が多発していた。

江戸時代、1674年に古郡重高・重政・重年の父子三代が50年以上の月日を費やし、富士川の流れそのものを直線となる現在の場所に変えた。

水田を富士川の洪水被害から守るため、洪水が多発していた場所に遊水地としての機能も持つ全長2.7kmに及ぶ大規模な堤防「雁堤」を完成させ、

「加島五千石」と呼ばれる水田を加島平野(現在のJR富士駅周辺の一帯)に造成した。

富士川が記録に登場するのは古く、奈良時代に編まれた万葉集、富士山を称えた長歌「高橋虫麻呂の作」に富士川の名がみえる。

長歌には、「富士川と人の渡るも その山(富士山)の水のたぎちぞ」という一節がある。

1959年、台風7号で旧南部町全域堤防決壊22ヶ所、耕地流失冠水50町歩、橋梁流失12ヶ所、道路決壊97ヶ所、山地崩壊58ヶ所、罹災世帯480戸、軽傷16名、

台風は富士川を北上。明治40年以来の大水害で、死者行方不明者80名。

「法喜山上沢寺」は、日蓮大聖人が小室からの帰途、法論に負けた善智法印は毒まんじゅうを持ってこの地に日蓮聖人を訪ね、通りかかった白犬が毒まんじゅうを

喰べて死んでしまったことで、善智法印は心から悔悟して弟子となってしまいました。

日蓮大聖人は御自分の犠牲となった白犬をあわれみ、手厚くこれを埋葬し、お持ちになった銀杏の木の杖を立てて供養なさいました。

この銀杏の木はその後、芽が出て生長しましたが、杖がさかさまであったことから、この銀杏の枝は下向きになって聳え立っており、世にさかさま銀杏と

いわれるようになりました。

学術的にはこのさかさま銀杏は本国寺の銀杏と同じで、お葉つき銀杏として、植物学上貴重なものであります。

楼門 葉つき銀杏

史蹟名勝天然記念物の銀杏の杖は、七百余年の歳月と共にいよいよ茂り栄え、この霊木は枝がみな下に向って垂れさがっている所から古来

さかさいちょう、と一般に呼ばれ、葉は消毒の秘妙符として、尊とばれ、毒消いちょうとも称されている。

お葉つき銀杏の実が、すべて犬の牙の形をしている点でも有名。

本堂 楼鐘堂 梅の古木

「長栄山本国寺」は、上沢寺と同じ日蓮宗。

開山は最蓮房日浄で、敷地は下山氏あるいは穴山氏の居館跡と伝えられている。境内の「オハツキイチョウ」には日蓮聖人植樹の伝説があり、国指定天然記念物になっている。

県指定文化財の磐、町指定文化財の木鼻獅子などを保有しています。穴山氏館跡は、本国寺及びその周辺が館跡といわれている。

下山は戦国時代には穴山氏の河内領支配の中心地。「下山城址」の碑がある。

本国寺と穴山氏との関係は深く境内にある。

山門 楼門

銀杏が鈴なり 本堂 古木

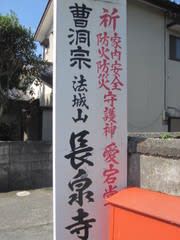

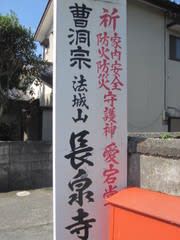

「法城山 長泉寺」は、曹洞宗 龍雲寺末。大永2年3月創立の古寺、開基は済庵首座、開山は澆屋順壑大和尚(龍雲寺3世)である。

本尊は火防将軍地蔵菩薩、甲斐守穴山武将の守護神として愛宕堂に祀られている。古くから河内領の鎮防火災の祈願所として煙火を上げ、旧7月23日に愛宕祭を行ない、

450年の伝統を持ち今は8月16日に行なわれているという。

弘法大師像

「国道52号線」、静岡県静岡市清水区の興津交差点から始まり、山梨県甲府市甲府警察署前交差点までの 100.1 km。

この辺りは、南アルプス、十谷温泉に近く赤石山脈の山と富士川で緑が気持ち良い。

「一宮賀茂神社」鎮座 身延町下山菖蒲沢 小さい神社。御祭神 天津日高彦穂瓊々杵尊。天平勝宝年間・七百五十年代の古い神社。現宮司の始祖「稲葉左近」が

土地の人とはかり創立したと伝えられている。

武田氏並びに穴山氏の尊崇極めて篤く河内領一七社の社頭として一ノ宮と尊称され、往昔葵祭には領内の神主ことごとく神事に奉仕したと伝えられている。

武田氏より三貫五百文地を、徳川氏におよんで同領の朱印地を代々受けている。

穴山氏より勝千代祈祷料として岩間の地に一九八アール寄進されていたが古文書だけ現存し場所は不明。

鳥居 拝殿

歴史と落ち着いた境内でした。小高い神社を背に鳥居の向かいの山々の景色は素晴らしい。

拝殿内 高台の神社前から

次回は、身延山久遠寺へ。

日本三急流の一つ、長さ128km。

「富士川大橋」は、南巨摩郡増穂町と西八代郡市川大門町を結ぶことを目的として、1998年(平成10年)に開通した。

釜無川と笛吹川との合流点よりすぐ南に位置していることから、橋長が606mと富士川に架かる道路橋としては富士川河口付近にある国道1号新富士川橋(1,553m)と

東名高速道路富士川橋(780m)に次いで3番目に長い。

一級河川の富士川に

江戸時代の始めには、いくつもの支流をつくりながら、富士市田子の浦の方向へ曲がり、川沿いにあたる富士市は度重なる洪水による災害が多発していた。

江戸時代、1674年に古郡重高・重政・重年の父子三代が50年以上の月日を費やし、富士川の流れそのものを直線となる現在の場所に変えた。

水田を富士川の洪水被害から守るため、洪水が多発していた場所に遊水地としての機能も持つ全長2.7kmに及ぶ大規模な堤防「雁堤」を完成させ、

「加島五千石」と呼ばれる水田を加島平野(現在のJR富士駅周辺の一帯)に造成した。

富士川が記録に登場するのは古く、奈良時代に編まれた万葉集、富士山を称えた長歌「高橋虫麻呂の作」に富士川の名がみえる。

長歌には、「富士川と人の渡るも その山(富士山)の水のたぎちぞ」という一節がある。

1959年、台風7号で旧南部町全域堤防決壊22ヶ所、耕地流失冠水50町歩、橋梁流失12ヶ所、道路決壊97ヶ所、山地崩壊58ヶ所、罹災世帯480戸、軽傷16名、

台風は富士川を北上。明治40年以来の大水害で、死者行方不明者80名。

「法喜山上沢寺」は、日蓮大聖人が小室からの帰途、法論に負けた善智法印は毒まんじゅうを持ってこの地に日蓮聖人を訪ね、通りかかった白犬が毒まんじゅうを

喰べて死んでしまったことで、善智法印は心から悔悟して弟子となってしまいました。

日蓮大聖人は御自分の犠牲となった白犬をあわれみ、手厚くこれを埋葬し、お持ちになった銀杏の木の杖を立てて供養なさいました。

この銀杏の木はその後、芽が出て生長しましたが、杖がさかさまであったことから、この銀杏の枝は下向きになって聳え立っており、世にさかさま銀杏と

いわれるようになりました。

学術的にはこのさかさま銀杏は本国寺の銀杏と同じで、お葉つき銀杏として、植物学上貴重なものであります。

楼門 葉つき銀杏

史蹟名勝天然記念物の銀杏の杖は、七百余年の歳月と共にいよいよ茂り栄え、この霊木は枝がみな下に向って垂れさがっている所から古来

さかさいちょう、と一般に呼ばれ、葉は消毒の秘妙符として、尊とばれ、毒消いちょうとも称されている。

お葉つき銀杏の実が、すべて犬の牙の形をしている点でも有名。

本堂 楼鐘堂 梅の古木

「長栄山本国寺」は、上沢寺と同じ日蓮宗。

開山は最蓮房日浄で、敷地は下山氏あるいは穴山氏の居館跡と伝えられている。境内の「オハツキイチョウ」には日蓮聖人植樹の伝説があり、国指定天然記念物になっている。

県指定文化財の磐、町指定文化財の木鼻獅子などを保有しています。穴山氏館跡は、本国寺及びその周辺が館跡といわれている。

下山は戦国時代には穴山氏の河内領支配の中心地。「下山城址」の碑がある。

本国寺と穴山氏との関係は深く境内にある。

山門 楼門

銀杏が鈴なり 本堂 古木

「法城山 長泉寺」は、曹洞宗 龍雲寺末。大永2年3月創立の古寺、開基は済庵首座、開山は澆屋順壑大和尚(龍雲寺3世)である。

本尊は火防将軍地蔵菩薩、甲斐守穴山武将の守護神として愛宕堂に祀られている。古くから河内領の鎮防火災の祈願所として煙火を上げ、旧7月23日に愛宕祭を行ない、

450年の伝統を持ち今は8月16日に行なわれているという。

弘法大師像

「国道52号線」、静岡県静岡市清水区の興津交差点から始まり、山梨県甲府市甲府警察署前交差点までの 100.1 km。

この辺りは、南アルプス、十谷温泉に近く赤石山脈の山と富士川で緑が気持ち良い。

「一宮賀茂神社」鎮座 身延町下山菖蒲沢 小さい神社。御祭神 天津日高彦穂瓊々杵尊。天平勝宝年間・七百五十年代の古い神社。現宮司の始祖「稲葉左近」が

土地の人とはかり創立したと伝えられている。

武田氏並びに穴山氏の尊崇極めて篤く河内領一七社の社頭として一ノ宮と尊称され、往昔葵祭には領内の神主ことごとく神事に奉仕したと伝えられている。

武田氏より三貫五百文地を、徳川氏におよんで同領の朱印地を代々受けている。

穴山氏より勝千代祈祷料として岩間の地に一九八アール寄進されていたが古文書だけ現存し場所は不明。

鳥居 拝殿

歴史と落ち着いた境内でした。小高い神社を背に鳥居の向かいの山々の景色は素晴らしい。

拝殿内 高台の神社前から

次回は、身延山久遠寺へ。