港区麻布は、区中西部、山手台地南東部と古川沿いの低地に位置する地区で、赤坂、芝と合流し港区に、麻布十番、永坂、狸穴、麻布台

元麻布、東麻布、西麻布、南麻布に統合した。古刹の善福寺が元麻布一丁目で山号が麻布山と云う。

麻布十番が、地下鉄南北線開通により、商店街中心に若者に人気。外国公館も多くフランス、ロシア、中国など大使館がある。

元麻布のこの辺りは、盛岡の南部藩屋敷跡地で、有栖川宮家、現在記念公園に、中央図書館等がある。

有栖川記念公園を散策した。

「有栖川宮熾仁親王」 1835-95 皇族、京都、嘉永4年仁孝天皇の和宮と婚約したが、将軍家茂に降嫁の為解消となる。

「有栖川宮記念公園」入口付近

江戸時代、陸奥盛岡藩下屋敷。

1896年に有栖川宮威仁親王が霞ヶ関の御殿から移動する運びとなり代替地として御用地となり、威仁親王の生母(有栖川宮幟仁親王の側室)森則子の住居等が設けられた。

御用地は有栖川家が断絶すると、1913年には同家の祭祀を引き継いだ高松宮に継承され、高松宮御用地となった。

高松宮は、1934年、故有栖川宮の命日にちなんで御用地 約11,000坪(36,325平米)を、公園地として東京市に下賜された。

東京市は直ちに整備工事を開始、公園は、「有栖川宮記念公園」と命名されて公園として開放された。

園内

「木下坂」は、南麻布の「有栖川宮記念公園の西脇」を南西に下る坂道、南部坂の坂下に合流している。

木下坂を上がって中国大使館前、六本木ヒルズ・けやき坂の坂上を通って六本木通りへと抜けられる。テレ朝通りと呼ばれる。

坂の名称は、この付近に木下備前守の屋敷があったことに因み、1941年に発行された「麻布区史」にも、「麻布広尾町1番地より西南に下る坂を木下坂と呼ぶとある。

木下備前守邸の門前に当たっていたからである。

町の中にある広い緑地公園

「白根記念渋谷区郷土博物館・文学館」は、故白根全忠氏から区に寄贈された宅地、邸宅をもとに、 区に関する資料の保管・展示の場として利用に供されてきた。

郷土の歴史と文化を学び、新たな“渋谷らしさ”の創造を目指す施設として平成17年に生まれ変わった。

白松

江戸に幕府が開かれてから、渋谷は、江戸に接する「都市近郊の地」として位置づけられるようになり、都市と農村の二面性を帯びるようになった。生活・社会環境について紹介し、明治・大正になっても「都市近郊の地」である渋谷には、人や工場、学校、商店などの移転・流入があり、宅地化と共に工業地帯が形成され、渋谷駅を起点とした鉄道網の整備によって、渋谷駅周辺が発展していく様子が判る。

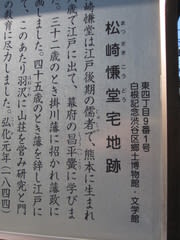

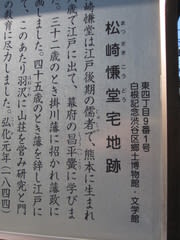

「松崎慊堂」は江戸後期の儒者。

熊本に生まれ16歳で江戸に出て、幕府の昌平黌に学び、32歳のとき掛川藩に招かれ藩政に参画。45歳のとき藩を辞し江戸に出て、このあたり羽沢に山荘を営み研究と門弟の教育に尽力したという。

1844年 74歳で没するまでここに住み、石経山房と名付け、経書一般にわたり国典にも詳しく、考証の面や詩文にも長じ、学識はひろく、識見も卓越していました。

「慊堂日歴」は、時代の天候の模様や、村人の生活などを知るのに貴重な史料。

敷地内には、「阿弥陀一尊図像板碑」「力石」、「庚申塔」、「白松」、「五輪塔・傘屋の碑・聖観音」がある。向かい側には、「常盤松の碑」がある。

江戸時代の石塔

「臨済宗妙心寺派寺院の吸江寺」は、普光山と号し、板倉周防守重宗の室(1668年寂)が、石潭良全(1680年寂)に私淑、麻布櫻田町にあった臥雲庵と號する草庵跡を購入して、1630年に創建、1701年 当地へ移転したという。

国学院大学の隣にある寺。

吸江寺所蔵の文化財は、木造観音菩薩坐像及び達磨大師坐像・伽藍神倚像(区指定文化財)

国学院大学(国大)は、創立 1882年、大学設置 1920年、本部 渋谷区東四丁目、キャンパスは、渋谷・ 横浜たまプラーザ 横浜市青葉区

学部ー文学部、 法学・ 経済・神道文化・人間開発。

国学院大学渋谷キャンパス

国大の横にある氷川神社は、渋谷最古の神社と云われ、慶長10年に記された「氷川大明神豊泉寺縁起」によると景行天皇の御代の皇子日本武尊東征の時、当地に素盞鳴尊を勧請したとある。

境内には江戸郊外三大相撲の一つ金王相撲の相撲場の跡があると云う。

大学前の氷川神社

若木睦 會則に、埼玉県川口青木 鎮守氷川神社(二之宮神輿の借用の謝礼)、 鎮守氷川神社、天祖神社の2社は、神輿 渡御に際し奉賛金を頂いている神社なので、同等の謝礼をもって返礼とさせて頂いてる・・・・。

東町の鎮守と国大の神道学部と関係がある神社のようだ。

神社境内

「明治公園」は、公園用地は外苑西通りを挟んで東西に分かれる。西の渋谷区側(千駄ヶ谷一丁目)には東京体育館、陸上競技場などがあり、東の新宿区側(霞ヶ丘町)にはフリーマーケットの行われる霞岳広場がある。

近傍には明治神宮野球場(神宮球場)、国立霞ヶ丘陸上競技場(国立競技場)、日本青年館、秩父宮ラグビー場、聖徳記念絵画館、神宮外苑、東京体育館、新宿御苑などがある。

大事にしたい明治公園

「秩父宮ラクビー場」は、大空襲によって焼失した女子学習院跡地に、伊集院浩(毎日新聞社記者)、岡田秀平(東大)、鹿島建設の尽力で着工され、「東京ラグビー場」として完成。

1953年 昭和28年、日本ラグビー協会総裁だった「秩父宮雍仁親王」が薨去され、名称が「秩父宮ラグビー場」に改められた。

昭和39年の東京オリンピックでは、サッカー競技の会場として利用されたが、現在では「西の花園・東の秩父宮」と称され、日本のラグビーにおける中心的な競技場である。今日は、社会人準決勝戦で賑わっていた。

「神宮球場」は、江戸幕府に使えた甲賀者の「百人組」が住んでいた居住地「青山甲賀町」だった。

与力、同心の屋敷、鉄砲射撃場などがあったとされ、射撃場のあった場所がちょうど外野ライト前に当たる。忍者頭高山家の屋敷があった場所が、現在の球団クラブハウスに当たる。(磯田道史「歴史の愉しみ方」中公新書より)

ラクビー場 野球場

次回は、千駄谷方面へ。

元麻布、東麻布、西麻布、南麻布に統合した。古刹の善福寺が元麻布一丁目で山号が麻布山と云う。

麻布十番が、地下鉄南北線開通により、商店街中心に若者に人気。外国公館も多くフランス、ロシア、中国など大使館がある。

元麻布のこの辺りは、盛岡の南部藩屋敷跡地で、有栖川宮家、現在記念公園に、中央図書館等がある。

有栖川記念公園を散策した。

「有栖川宮熾仁親王」 1835-95 皇族、京都、嘉永4年仁孝天皇の和宮と婚約したが、将軍家茂に降嫁の為解消となる。

「有栖川宮記念公園」入口付近

江戸時代、陸奥盛岡藩下屋敷。

1896年に有栖川宮威仁親王が霞ヶ関の御殿から移動する運びとなり代替地として御用地となり、威仁親王の生母(有栖川宮幟仁親王の側室)森則子の住居等が設けられた。

御用地は有栖川家が断絶すると、1913年には同家の祭祀を引き継いだ高松宮に継承され、高松宮御用地となった。

高松宮は、1934年、故有栖川宮の命日にちなんで御用地 約11,000坪(36,325平米)を、公園地として東京市に下賜された。

東京市は直ちに整備工事を開始、公園は、「有栖川宮記念公園」と命名されて公園として開放された。

園内

「木下坂」は、南麻布の「有栖川宮記念公園の西脇」を南西に下る坂道、南部坂の坂下に合流している。

木下坂を上がって中国大使館前、六本木ヒルズ・けやき坂の坂上を通って六本木通りへと抜けられる。テレ朝通りと呼ばれる。

坂の名称は、この付近に木下備前守の屋敷があったことに因み、1941年に発行された「麻布区史」にも、「麻布広尾町1番地より西南に下る坂を木下坂と呼ぶとある。

木下備前守邸の門前に当たっていたからである。

町の中にある広い緑地公園

「白根記念渋谷区郷土博物館・文学館」は、故白根全忠氏から区に寄贈された宅地、邸宅をもとに、 区に関する資料の保管・展示の場として利用に供されてきた。

郷土の歴史と文化を学び、新たな“渋谷らしさ”の創造を目指す施設として平成17年に生まれ変わった。

白松

江戸に幕府が開かれてから、渋谷は、江戸に接する「都市近郊の地」として位置づけられるようになり、都市と農村の二面性を帯びるようになった。生活・社会環境について紹介し、明治・大正になっても「都市近郊の地」である渋谷には、人や工場、学校、商店などの移転・流入があり、宅地化と共に工業地帯が形成され、渋谷駅を起点とした鉄道網の整備によって、渋谷駅周辺が発展していく様子が判る。

「松崎慊堂」は江戸後期の儒者。

熊本に生まれ16歳で江戸に出て、幕府の昌平黌に学び、32歳のとき掛川藩に招かれ藩政に参画。45歳のとき藩を辞し江戸に出て、このあたり羽沢に山荘を営み研究と門弟の教育に尽力したという。

1844年 74歳で没するまでここに住み、石経山房と名付け、経書一般にわたり国典にも詳しく、考証の面や詩文にも長じ、学識はひろく、識見も卓越していました。

「慊堂日歴」は、時代の天候の模様や、村人の生活などを知るのに貴重な史料。

敷地内には、「阿弥陀一尊図像板碑」「力石」、「庚申塔」、「白松」、「五輪塔・傘屋の碑・聖観音」がある。向かい側には、「常盤松の碑」がある。

江戸時代の石塔

「臨済宗妙心寺派寺院の吸江寺」は、普光山と号し、板倉周防守重宗の室(1668年寂)が、石潭良全(1680年寂)に私淑、麻布櫻田町にあった臥雲庵と號する草庵跡を購入して、1630年に創建、1701年 当地へ移転したという。

国学院大学の隣にある寺。

吸江寺所蔵の文化財は、木造観音菩薩坐像及び達磨大師坐像・伽藍神倚像(区指定文化財)

国学院大学(国大)は、創立 1882年、大学設置 1920年、本部 渋谷区東四丁目、キャンパスは、渋谷・ 横浜たまプラーザ 横浜市青葉区

学部ー文学部、 法学・ 経済・神道文化・人間開発。

国学院大学渋谷キャンパス

国大の横にある氷川神社は、渋谷最古の神社と云われ、慶長10年に記された「氷川大明神豊泉寺縁起」によると景行天皇の御代の皇子日本武尊東征の時、当地に素盞鳴尊を勧請したとある。

境内には江戸郊外三大相撲の一つ金王相撲の相撲場の跡があると云う。

大学前の氷川神社

若木睦 會則に、埼玉県川口青木 鎮守氷川神社(二之宮神輿の借用の謝礼)、 鎮守氷川神社、天祖神社の2社は、神輿 渡御に際し奉賛金を頂いている神社なので、同等の謝礼をもって返礼とさせて頂いてる・・・・。

東町の鎮守と国大の神道学部と関係がある神社のようだ。

神社境内

「明治公園」は、公園用地は外苑西通りを挟んで東西に分かれる。西の渋谷区側(千駄ヶ谷一丁目)には東京体育館、陸上競技場などがあり、東の新宿区側(霞ヶ丘町)にはフリーマーケットの行われる霞岳広場がある。

近傍には明治神宮野球場(神宮球場)、国立霞ヶ丘陸上競技場(国立競技場)、日本青年館、秩父宮ラグビー場、聖徳記念絵画館、神宮外苑、東京体育館、新宿御苑などがある。

大事にしたい明治公園

「秩父宮ラクビー場」は、大空襲によって焼失した女子学習院跡地に、伊集院浩(毎日新聞社記者)、岡田秀平(東大)、鹿島建設の尽力で着工され、「東京ラグビー場」として完成。

1953年 昭和28年、日本ラグビー協会総裁だった「秩父宮雍仁親王」が薨去され、名称が「秩父宮ラグビー場」に改められた。

昭和39年の東京オリンピックでは、サッカー競技の会場として利用されたが、現在では「西の花園・東の秩父宮」と称され、日本のラグビーにおける中心的な競技場である。今日は、社会人準決勝戦で賑わっていた。

「神宮球場」は、江戸幕府に使えた甲賀者の「百人組」が住んでいた居住地「青山甲賀町」だった。

与力、同心の屋敷、鉄砲射撃場などがあったとされ、射撃場のあった場所がちょうど外野ライト前に当たる。忍者頭高山家の屋敷があった場所が、現在の球団クラブハウスに当たる。(磯田道史「歴史の愉しみ方」中公新書より)

ラクビー場 野球場

次回は、千駄谷方面へ。