「天理市」県北部、奈良盆地と大和高原と広がり、上街道に沿い市場町・柳本の歴史的な核を形成している。

柳本の崇神天皇・景行天皇陵古墳・石上神宮と「長岳寺」は、天理市になる。

「長岳寺」は、柳本駅東約1km釜口山にある高野山真言宗の寺、山号 釜口山、通称釜口大師。

本尊は、重要文化財阿弥陀如来坐像。

長岳寺の古びた山門、(楼門重文) 近くに石仏群が

824年空海が開基。中世は奈良の「興福寺大乗院]の末寺であった。

1602年徳川家康が寺領を寄進し、江戸末期から、大師信仰の中心地となった。重要文化財他に、鐘楼・門・本堂・庫裏・増長天像・多聞天像等がある。

庫裏(重文) 延命殿(重文)

824年に淳和天皇の勅願により空海(弘法大師)が大和神社の神宮寺として創建したという。

伽藍・盛時には48もの塔頭が建ち並んでいたと云う。

境内の面積は約40000m2と広く、八十八箇所道が竜王山中腹の奥の院まで巡らされていると云う。

「淳和天皇」は、第53代天皇、 823- 833年在、先代は嵯峨天皇・次代は仁明天皇、誕生ー786年~崩御840年、陵所ー大原野西嶺上陵

父親ー桓武天皇・母親ー藤原旅子。皇后ー正子内親王。子女ー恒貞親王・ 基貞親王・ 恒統親王・ 恒世親王・ 氏子内親王・ 貞子内親王・ 明子内親王・ 良貞親王。皇居ー平安宮。

境内 放生池 石仏

関西花の寺二十五霊場第19番札所。日本最古の歴史の道といわれる山の辺の道のほぼ中間点に位置している。

本堂は、1783年の再建。簡素ですが、いかにも古寺院建築らしい落ち着いている。

ご本尊は、1151年作の「阿弥陀三尊像」。中尊は阿弥陀如来坐像、脇侍にそれぞれ半跏の観世音菩薩像・勢至菩薩像が。

パンフレットには「堂々とした量感、写実的な表現は藤原時代にあって次の鎌倉時代の作風の先駆と云え、慶派に大きな影響を与えた。

玉眼を使用した仏像としては日本最古である」とあり。

その脇を固める四天王ですが、寺には多聞天・増長天の二像が、鎌倉時代の仏像のような力強さと緻密さがある。

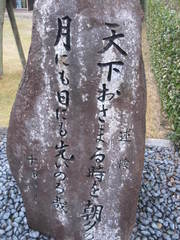

鐘楼 大師像 境内には十三重塔石仏が

奈良県指定文化財ー 刺繍阿弥陀如来立像(奈良国立博物館寄託)。その他で、「極楽地獄図」は、 約400年前の安土桃山時代に狩野山楽が描いた9幅構成の地獄図である。図柄の精緻さ、各場面の描写は素晴らしいと云う。

弥勒大石棺仏・ 古墳の石材を利用した2m近い石仏で、境内には鎌倉時代から江戸時代にかけての石仏が数多くある。

小雨が大粒に変わり苦労する。

本堂 拝堂

「柳本藩」、大和国式上郡・山辺郡・宇陀郡を領有した藩。

藩庁は柳本陣屋(天理市柳本町黒塚古墳)。家格は城主格大名。

藩史は、織田信長の弟で、茶人として有名な織田有楽斎は、1600年の関ヶ原の戦いで東軍に与して戦功を挙げたことから、大和国と河内国の内に3万石の所領を与えられている。

徳川家康に仕えず、豊臣秀頼の大叔父ということで秀頼の家臣、大坂冬の陣では豊臣方として戦ったが、その裏では徳川方に内通したり、

冬の陣における和睦交渉で裏工作を行なっている。

夏の陣直前に豊臣方から離れたため、戦後に罪には問われなかったが、有楽斎は藩領3万石のうち、1万石を自分の隠居料とし、残りの2万石うち、1万石を四男の織田長政に、同じく1万石を五男の織田尚長にそれぞれ分与した。

このため、長政の系統は大和国芝村藩として、尚長の系統は柳本藩として存続、

柳本藩は尚長の後、織田長種、織田秀一と続いたが、第4代藩主・織田秀親の代である1709年、前将軍・徳川綱吉の法会が寛永寺で行なわれているときに、発狂した前田利昌によって秀親が殺された。このため、柳本藩は改易の危機を迎えたが、藩の家老たちが機転をきかせて秀親は病死ということにして弟の織田成純を養嗣子として後を継がせ、改易の危機を脱したと云う。

小藩の悲しさから藩財政の窮乏化が表面化。

領民に重税を敷いたが、第10代藩主・織田秀綿の代である 1769年には百姓が重税に反対して強訴を起こすに至った。1802年にも百姓による年貢軽減を求める一揆が発生、織田軍と百姓との間で乱闘による死傷者が多数出ている。さらに江戸時代後期に入ると、ただでさえ藩財政が厳しい中で 1830年には火事により柳本屋敷が全焼する。

第11代藩主・織田信陽は、1833年に藩士27人のリストラを行なっている。1852年には信長以来の名族ということもあって、城主格に任じられた。幕末期では天誅組の反乱鎮圧や天皇陵の修築工事を行なうなど、早くから官軍に近づいていた。

明治維新後は版籍奉還により藩知事となり、明治4年の廃藩置県により柳本藩は廃藩となり、柳本県を経て奈良県に編入された。

柳本藩屋敷跡 黒塚古墳

JR桜井線「柳本駅」と「黒塚古墳 - 前方後円墳」

駅前の古墳跡と公園と一体となった子供達の遊び場に、ところが、30枚以上の三角縁神獣鏡が発見されたことで知られ、また、邪馬台国の女王卑弥呼の墓だという説もあるが、まだよく分かっていない。

柳本駅は、その後、見学会が催された時に臨時列車が大増発され、見学者が約1Kmにも及ぶ長蛇の列をなしたことがあると云う。

JR桜井線駅「柳本」 黒塚古墳は駅前に

天理駅付近は、JR・近鉄・国道と南北に通じ交通の要地。阪神方面からのの発展で都市化が著しい。1969年西名神自動車道、特に工場の立地も促進させている。

福住のお茶、古墳群・大和青垣国定公園等の観光区域で人の流れも年々増加している。

JR天理駅で近鉄に乗り換える

次回は、薬師寺方面へ。