和歌山県和歌山市は、豊臣秀吉が弟の秀長の為に「虎伏山」に築いた「若山城」「和歌山城」にちなむとされる。

近世に入り、徳川御三家の一つ「紀州徳川家」の城下町として大いに栄えた。

「紀ノ川水運」紀伊湊は、先史時代から紀伊半島横断路として利用開発されてきている。その河口部に位置し、古くから水陸交通の要地。

大和朝廷が成立すると、大和と瀬戸内海を結ぶ要衝となり、河口の紀伊湊・紀水門は、朝廷の朝鮮出兵の基地となった。

大化改新、645年以降、南海道に沿って国府や加太駅が置かれ、平安時代には、これと交差する海岸沿いの熊野参詣道を利用して「熊野詣」が盛んに行われた。

紀伊湊は、古代、中世、近世にかけて諸物資集散拠点として賑わったところである。

紀州徳川家の城下町、55万5千石、城跡は、整備された公園と名所の庭園が、また、湾でると、大海鮮市場・温泉・海釣り公園もある。

「和歌山駅」

東西南北に路線が伸びるターミナル駅、市内にある南海電鉄の和歌山市駅と区別するため、JRを「和駅」・和歌山市駅を「市駅」分けている。

乗り入れ路線は、JR西日本の各線と、和歌山電鐵の貴志川線が乗り入れ、JR西日本の路線は、紀勢本線・阪和線・和歌山線の3路線。

このうち紀勢本線を当駅の所属線、、阪和線と和歌山線は当駅が終点である。

紀勢本線は、当駅からJR西日本管轄区間の東端である新宮駅までの区間に「きのくに線」の愛称が設定されている。

紀ノ川本港・大橋から見ると、水軒川・「県庁・和歌山城・けやき通り」・和歌川、大門川・JR紀勢本線・北出島・市民球場・下ると「紀三井寺」「養翆園・和歌浦湾」となる。

JR阪和線・きのくに線・貴志川線・和歌山線の和歌山駅下車城跡は、 水と緑豊かな城下町

「けやき大通り」、和歌山駅前交差点より西方向は、 オフィスビルなどが並ぶ, けやき大通りで、東方向が、「けやき大通り」の歩道側の風景、駅前付近は、ふれあい 通りと言う商店街が形成されて、 片屋根式のアーケードが整備。

駅と紀ノ川大橋の中間に「和歌山城」が聳えている。

城内惣御絵図(1800年の張り絵図方式、天守を中心に24方に方位を示しているが現在の測量と一致)

豊臣秀吉は、1585年中世に台頭した豪族・雑賀党を壊滅させて紀州を征服し城を築き「雑賀」に城下町をつくる。

1600年浅野幸長が城主となり、現市街地の基礎をつくる。

徳川家康の第10子「徳川頼宣」が1619年紀州入り、浅野氏の基礎を拡大させた。

次いで、2代が「光貞」・新田開発により財政立て直した5代「吉宗」で吉宗は徳川8代将軍に、10代「治宝」学問と文化に努め藩領の中枢うとして不動に位置を確立していた。

「豊臣家」秀長ー秀保(断絶)。「桑山家」(新庄移封)。「浅野家」(安芸移封)。「徳川紀州家」頼宜ー光貞ー綱教ー頼職ー「吉宗

八代将軍ー家重九代将軍ー家治十代将軍ー家斉十一代将軍ー家茂十四代将軍」。

頼宜ー頼純四条松平家ー宗直ー宗将―治貞ー重倫、、、、茂承。徳川頼宜は、「南海の龍」と呼ばれ、紀州徳川家の基礎を築いた。

豊臣秀長は、1591年没、秀吉弟播磨・但馬山崎の戦奮闘し、四国征伐総大将で大和郡山城に入り、九州征伐で活躍し大和大納言と称した。

戦いにおいて殺戮を好まず、武威をもって敵を圧し、講和に持ち込んだと云う。没後黄金56000枚という貯蓄家であったと云う

桑山重晴は、1606年歿、主君、丹羽長秀→豊臣秀吉→秀長→秀保→秀頼→徳川家康→秀忠、藩ー和泉谷川藩主、子ー一重、元晴、貞晴

大和新庄藩桑山家初代。千利休から茶道を学んだ茶人でもある。1524年、尾張国海東郡桑山ノ庄で桑山以則の子として生まれ、桑山家は鎌倉幕府の有力御家人・結城朝光の子孫。

織田信長の家臣・丹羽長秀に与力として仕え、姉川の戦いなどで活躍し、羽柴秀吉から冷静沈着な戦いぶりを賞賛された。

1574年に秀吉の要請を受けて丹羽家から羽柴家へ移り、1580年には但馬国竹田城主となって1万石を与えられた。

1583年の賤ヶ岳の戦いでは賤ヶ岳砦を佐久間盛政の攻撃から死守するなどの武功を挙げ、2万石に加増された。

1585年、紀州征伐の後に秀吉の弟・秀長が紀伊の領主になると、同年5月に大坂城で秀吉から秀長の家老職を命ぜられ、3万石への加増を受けて和歌山城代となった。

和歌山城は、天守閣・大手門・岡口門・二の丸・橋廊下・時代の石垣積み方(野面積み・打ち込み接ぎ・打ち込み接ぎ)などが

浅野長政は、1547-1611 秀吉の義兄弟、五奉行筆頭・京都所司代・安い重継の子、信長の家臣長勝の養子・秀吉妻「ねね」の妹を娶る。

甲斐国22万石領有、朝鮮出兵で軍艦を務める。関ケ原では東軍に。家康は、囲碁相手、長政没後囲碁を断ったと云う。

1585年、秀吉紀州平定し、虎伏山に弟秀長に和歌山城創建の命が。「藤堂高虎」らが普請奉行を務め、最初の本格的近世城郭を。

豊臣秀長大和郡山を居城としたため、「桑山重晴」が城代を務めている。秀長家途絶え、正式に桑山氏城主となる。桑山時代、山嶺・岡口の整備に取り組んでいる。

最初・明治時代の和歌山城、

1600年関ケ原の戦い後、「浅野幸長」が、37・6万石で領主、城の増築、連立式天守閣を建て、本丸、二の丸、西の丸に屋敷をつくる。

大手を岡口門から一の橋に変え本町通り大手筋とし城下町を整備した。

大手門 浅野期の途中から機能した門「市之橋御門」と呼んだ。 明治42年倒壊している

紀州徳川家は、「南海の鎮」西日本を監視する役目を担い、吉宗八代将軍ー家茂十四代将軍と続く。

天守閣まで坂道 太い樹木に囲まれている気持ち良い

城は、中央部の一番町のほとんどを占めてた平山城であった。現在、和歌山公園で20万5000m2.県庁・警察・美術館・資料館・展示場などと北に西の丸庭園「紅葉渓庭園」がある。

「天守閣」は、浅野家が西の峰に黒板張の三層・天守閣を築造。

多門・楠門・ニノ御門櫓・乾櫓・台所・小天守へと続く連立式天守であった。1798年10代藩主徳川治宝が、白壁の天守に変えている。

落雷で焼失しているが1850年再建。(国宝)現在は鉄筋で復元。

城の石垣が続く、 切り込みは、熊野の「花崗斑岩」高石垣の角などに使っている

「大手門」は、浅野家から大手門として機能、当初「市之橋御門」で1796年大手門と一の橋と改称した。

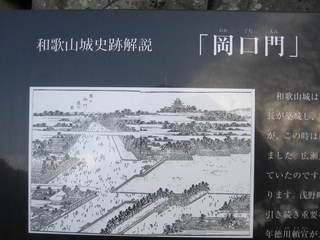

「岡口門」は、築城時大手門だった。浅野家から裏門、現在は1621年徳川家が二階建ての門にしている。(重要文化財指定)

和歌山城は、正式名「虎伏山竹垣城」と云った。 海から見ると虎が伏せている姿と云う。

「城門」

岡口門 浅野時代には大手門であったが、浅野時代の後期に大手門から搦手門として修復された。1621年に徳川頼宣が行った城の大改修の際に再建された櫓門が現存している。現在の門櫓は切妻屋根であるが当初は、門櫓の両側に続櫓があった。

追廻門 砂の丸の乗馬調練場と門外の扇の芝馬場を結ぶ門である。馬を追い回したことからそう呼ばれた。姫路城などに見られる旧型の高麗門である。

1984年から翌1985年にかけての解体修理により、江戸時代には朱が塗られていたことが分かり、赤門であったと見られている。

「赤門」は、御守殿(三位以上の大名家に嫁いだ徳川将軍家の娘)の住む御殿の門として建てられる、または御守殿を迎えた折りに門を赤く塗られたものをいうが、和歌山城の場合は二の丸の「御座の間」(藩主の居所)から見たとき裏鬼門(坤(南西))の方角に当たるため、魔除けのために赤く塗られたと推測されている。(東京大学・前田家の赤門がある)

「京橋門」 大手門(一之橋門)から北に伸びたところにあった櫓門。北堀(現・市堀川)に面しており、物見櫓もあったとされる。

京橋の側に石碑が建つ。 本町門 京橋からさらに北にあり、真田堀に面したところにあった櫓門で城下町の境としていた。参勤交代の際は必ずこの門を通ったという。

「不明門」・「あかずの門」とも言われ、急を要する場合のみ開かれ、通常は閉じられたままであったという。

和歌山城南側の三年坂に面した場所にあり、現在は和歌山城駐車場のゲートが置かれている。

「吹上門」は、 旧中消防署の前にあったとされる門。西側には吹上御門もあったとされるが明治期に埋め立てられた。現在、鳥居が建っている。

優れた測量技術が石の選別と配列でもわかる

「七福の庭」は、城の表坂を登り切ると、松の丸と呼ばれる、本丸南側の石垣に沿って延びる、広くて平坦な道がある。この中程に、石を並べた「七福の庭」、 七福神に良く似た石を巧みに配置してその周囲を小石で囲み、さらに船の舳先と船尾に見立てた石を組み合わせて宝船に。

徳川頼宣が紀州徳川藩の興盛を祈念して、1621年 本丸御殿に作庭したと伝えられる。

1923年、本丸御殿跡に給水場が建設されることになり、ここに移された。

城の栄華が

城の石垣は、時代によって様々な積み方がされている。

「野面積み」自然石そのまま積んである勾配の緩やかな石垣、紀州青石・結晶片岩(桑山家)

「打ち込み接ぎ」石の正面を加工して「接ぎ」合わせて積んだ石垣、砂岩(浅野家・徳川家)

「切り込み接ぎ」勾配の急な石垣に石材精密加工で熊野花崗斑岩で高石垣の角。(徳川家)など貴重。

白壁の白亜の天守・石垣

虎伏山上西峰の天守閣から市内の街が一望。

天守閣からみた和歌山市内

「岡口門」と土塀は、国の重要文化財指定に、土塀には、鉄砲を撃つための銃眼が、

築城時はここが大手門、途中から搦め手門(裏門)に

次回は、城から出た周りを散策する。