和歌山の続きです。

「太田黒田遺跡」は、JR和歌山駅のすぐ東方、和歌山市太田から南黒田にかけて所在し、弥生時代から古墳時代、奈良・平安時代を経て、中・近世にまでおよぶ大規模な集落遺跡。

区画整理事業に先立ち、1968年から3次にわたる発掘調査を行い、特に東西400m、南北500mの規模の弥生時代前期からの集落が明らかとなった。

遺構には竪穴住居、溝、井戸-、土壙墓などがあり、出土遺物も土器、器をはじめ多種・多量におよんでいる。

なかでも石の舌をもった銅鐸は,平野の集落から出土した前例の少ないもので,銅鐸の使用と埋納場所の関係を知るうえで貴重である。

和歌山駅前 区画整理の為に発掘調査がされた 太田黒田遺跡

太田城は、延徳年間に、紀伊国造第64代紀俊連が、神領保護を目的として「秋月城」、「三葛城」、「太田城」を築城したと伝わる。

一説には延徳年間ではなく文明年間とも言われている。しかし、全国的に名を馳せたのは、

1576年、「太田左近」が修築もしくは築城した太田城に対して、1585年、天下統一をめざす羽柴秀吉が自ら軍を進めた「太田城水攻め」

である。

太田城は、現在の来迎寺 、玄通寺を中心に東西に二町半(約273m)、南北に二町(約218m)と言われているが、近年の発掘調査からはほぼ二町半の四方であった。

そこに周囲に深い堀をめぐらし、塁上は土壁とし、各所には高い櫓を設け、城門は大門、南大門、西北門があり、平城であるが当時の城としては強固な城造りであったと思われている。

その東に大門は和歌山市指定文化財として和歌山市橋向丁の大立寺に移築。太田城の戦いは備中高松城、武蔵忍城ととも日本三大水攻めのひとつに数えられる。

現在の「太田城周辺」は、開発によって住宅地となっていることもあり、その全貌を明らかにすることは困難。

駅前太田左近像が 太田城跡

太田黒田遺跡、弥生・古墳・奈良・平安・室町。 所在地は、和歌山市太田・黒田・北太田・南黒田・南太田 。

遺構概要 集落。市財団報13(弥生中期-水田/古墳+室町-溝+掘立柱建物)。

市事業団報14(弥生+奈良〜平安-大溝2+溝14+土坑5)。市報(弥生+古墳+室町-溝+土坑+ピット)。

集落-弥生-竪穴住居+井戸+溝+土坑〜中世〜近世-井戸+溝+土坑 歴博報56、集落-弥生-溝。

市事業団報28(弥生+古墳+奈良-溝+土坑+ピット)。

市事業団報31(古墳-土坑+溝+柱穴/江戸-粘土採掘坑)。古墳・貝塚・一里塚・廃寺など多数。

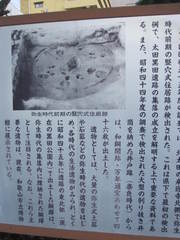

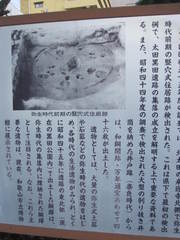

遺跡の説明板

「日前神宮・国懸神宮」

貴志川線日前宮駅下車目の前、秋月に鎮座。紀伊国一の宮で、二社とも同境内にある。

祭神は、日前大神と国懸大神で日前宮と呼ばれている古社、広大な神域に境内社が多数並んでいる。

現在社殿は、大正末期と云う。

貴志川線日前宮駅から神社はやく100m 秋月に鎮座

入口から向かって左に日前神宮、右に國懸神宮がある。

和歌山市内にある当社と竈山神社と伊太祁曽神社に参詣することを「三社参り」と云う。

紀伊国一の宮、 日前神宮と国懸神宮2社とも同一境内にある

神体の鏡はいずれも伊勢神宮内宮の神宝である八咫鏡と同等のもの。

八咫鏡は伊勢神宮で天照大神の神体とされていることから、日前宮・國懸宮の神はそれだけ重要な神とされ準皇祖神の扱いをうけていた。

日神(天照大神)に対する日前神という名称からも、特別な神であると考えられ、伊勢が大和への東の出口に対して、社は西の出口にあるため、伊勢神宮とほぼ同等の力を持っていたといわれている。

日前神宮の祭神である日前大神は天照大神の別名でもあり、朝廷は神階を贈らない別格の社として尊崇した。神位を授けられることがなかったのは伊勢神宮をおいては日前・國懸両神宮しかなかった。なお、日前大神が天照大神の別名とされることについては諸説がある。

長久・一統・羅生門の献上樽酒 2社とも古社

日前神宮の祭神である日前大神は天照大神の別名でもあり、朝廷は神階を贈らない別格の社として尊崇した。神位を授けられることがなかったのは伊勢神宮をおいては日前・國懸両神宮しかなかった。なお、日前大神が天照大神の別名とされることについては諸説がある。

摂社は、 天道根神社 - 祭神 天道根命・ 中言社 - 祭神 名草姫命・名草彦命

末社は、 松尾神社 - 祭神 大山咋神、中津島姫命(市杵島姫命)・ 深草神社 - 祭神 野槌神・ 市戎神社 - 祭神 蛭子神。

松尾神社はお酒の神 拝殿

次回は、紀三井寺へ。

「太田黒田遺跡」は、JR和歌山駅のすぐ東方、和歌山市太田から南黒田にかけて所在し、弥生時代から古墳時代、奈良・平安時代を経て、中・近世にまでおよぶ大規模な集落遺跡。

区画整理事業に先立ち、1968年から3次にわたる発掘調査を行い、特に東西400m、南北500mの規模の弥生時代前期からの集落が明らかとなった。

遺構には竪穴住居、溝、井戸-、土壙墓などがあり、出土遺物も土器、器をはじめ多種・多量におよんでいる。

なかでも石の舌をもった銅鐸は,平野の集落から出土した前例の少ないもので,銅鐸の使用と埋納場所の関係を知るうえで貴重である。

和歌山駅前 区画整理の為に発掘調査がされた 太田黒田遺跡

太田城は、延徳年間に、紀伊国造第64代紀俊連が、神領保護を目的として「秋月城」、「三葛城」、「太田城」を築城したと伝わる。

一説には延徳年間ではなく文明年間とも言われている。しかし、全国的に名を馳せたのは、

1576年、「太田左近」が修築もしくは築城した太田城に対して、1585年、天下統一をめざす羽柴秀吉が自ら軍を進めた「太田城水攻め」

である。

太田城は、現在の来迎寺 、玄通寺を中心に東西に二町半(約273m)、南北に二町(約218m)と言われているが、近年の発掘調査からはほぼ二町半の四方であった。

そこに周囲に深い堀をめぐらし、塁上は土壁とし、各所には高い櫓を設け、城門は大門、南大門、西北門があり、平城であるが当時の城としては強固な城造りであったと思われている。

その東に大門は和歌山市指定文化財として和歌山市橋向丁の大立寺に移築。太田城の戦いは備中高松城、武蔵忍城ととも日本三大水攻めのひとつに数えられる。

現在の「太田城周辺」は、開発によって住宅地となっていることもあり、その全貌を明らかにすることは困難。

駅前太田左近像が 太田城跡

太田黒田遺跡、弥生・古墳・奈良・平安・室町。 所在地は、和歌山市太田・黒田・北太田・南黒田・南太田 。

遺構概要 集落。市財団報13(弥生中期-水田/古墳+室町-溝+掘立柱建物)。

市事業団報14(弥生+奈良〜平安-大溝2+溝14+土坑5)。市報(弥生+古墳+室町-溝+土坑+ピット)。

集落-弥生-竪穴住居+井戸+溝+土坑〜中世〜近世-井戸+溝+土坑 歴博報56、集落-弥生-溝。

市事業団報28(弥生+古墳+奈良-溝+土坑+ピット)。

市事業団報31(古墳-土坑+溝+柱穴/江戸-粘土採掘坑)。古墳・貝塚・一里塚・廃寺など多数。

遺跡の説明板

「日前神宮・国懸神宮」

貴志川線日前宮駅下車目の前、秋月に鎮座。紀伊国一の宮で、二社とも同境内にある。

祭神は、日前大神と国懸大神で日前宮と呼ばれている古社、広大な神域に境内社が多数並んでいる。

現在社殿は、大正末期と云う。

貴志川線日前宮駅から神社はやく100m 秋月に鎮座

入口から向かって左に日前神宮、右に國懸神宮がある。

和歌山市内にある当社と竈山神社と伊太祁曽神社に参詣することを「三社参り」と云う。

紀伊国一の宮、 日前神宮と国懸神宮2社とも同一境内にある

神体の鏡はいずれも伊勢神宮内宮の神宝である八咫鏡と同等のもの。

八咫鏡は伊勢神宮で天照大神の神体とされていることから、日前宮・國懸宮の神はそれだけ重要な神とされ準皇祖神の扱いをうけていた。

日神(天照大神)に対する日前神という名称からも、特別な神であると考えられ、伊勢が大和への東の出口に対して、社は西の出口にあるため、伊勢神宮とほぼ同等の力を持っていたといわれている。

日前神宮の祭神である日前大神は天照大神の別名でもあり、朝廷は神階を贈らない別格の社として尊崇した。神位を授けられることがなかったのは伊勢神宮をおいては日前・國懸両神宮しかなかった。なお、日前大神が天照大神の別名とされることについては諸説がある。

長久・一統・羅生門の献上樽酒 2社とも古社

日前神宮の祭神である日前大神は天照大神の別名でもあり、朝廷は神階を贈らない別格の社として尊崇した。神位を授けられることがなかったのは伊勢神宮をおいては日前・國懸両神宮しかなかった。なお、日前大神が天照大神の別名とされることについては諸説がある。

摂社は、 天道根神社 - 祭神 天道根命・ 中言社 - 祭神 名草姫命・名草彦命

末社は、 松尾神社 - 祭神 大山咋神、中津島姫命(市杵島姫命)・ 深草神社 - 祭神 野槌神・ 市戎神社 - 祭神 蛭子神。

松尾神社はお酒の神 拝殿

次回は、紀三井寺へ。