「茅場町」の地名は、神田付近で「茅」を売っていた人々が,この地に転入したことに由来する。明暦の大火(1657年)には、本所

方面に転出したと云う。現在日本橋茅場町は、日本橋兜町に接し、「東京証券取引所」とは、近いことから証券会社・銀行が集中している。

「新川」は、隅田川・日本橋川・亀島川に囲まれ、霊岸島とそれに続く地域、江戸初期に開削された運河の名称であり、倉庫業,酒類卸、回漕業の拠点。

新川を挟んで両河岸は、伏見、灘方面の「下り酒」を扱う酒問屋街として賑わった所。

埋め立ても盛んで、今、あるのか判らぬが四谷怪談の於岩稲荷があった。

「ハ丁堀」は、江戸時代堀割に囲まれ、堀が長さハ丁(約870m)あった所から名づけられた。武家屋敷地でその為、元禄年間(1688~

1704年)は、町奉行組与力同人の組屋敷の支給地ー片与力町があり、与力同人は、八丁堀御役人衆と呼んでいる。

「茅場橋」は、 日本橋茅場町 と 日本橋小網町 の間で、新大橋通り が 日本橋川 を渡る橋、創架は昭和 4年、震災復興事業による。

「堀部安兵衛」 1670-1703 二度の仇討ちをなしとげた。赤穂義士の一人、越後新発田藩士の子、堀部氏養子、吉良邸討ち入り加わる。

「喧嘩安兵衛」「飲ん兵衛安」と称られた。最後まで中山氏再興を願っていたと云う。

「紀伊国屋文左衛門」1669-1734(寛文9-享保19) 生没年不詳ともいわれている。

江戸前期の豪商。通称は紀文。紀伊国の生まれといわれ、故郷で産するミカンを江戸の運び、帰りの船で江戸から塩鮭を上方に運送して財をなしたと伝えられる。

1684-88に、江戸の京橋本八丁堀三丁目に材木問屋を開業。1697年)ごろには御用達商人として上野寛永寺根本中堂の用材調達を請け負った。

事業は巨利を生み、日常生活でも金銭をおしまず、吉原で豪遊したため紀文大尽と呼ばれ、それも資金の宣伝効果となって商売上の信用を高め、、1700年幕府御用達の特権を奪われ、火災で材木を焼失するなどから、1711-16年、材木商を廃業。その後深川に閑居。1734年、66歳で没したといわれている。元禄町人を代表する豪快な生きざまが、人情本や歌舞伎の題材に多く取り上げられた。

「亀島川」霊岸橋付近で日本橋川から分流し南へ流れ、亀島橋を過ぎたあたりで南東に、区の中央大橋下流で隅田川に合流する。

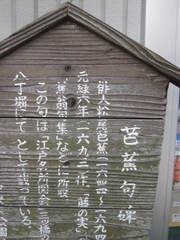

「松尾芭蕉」1644-94(正保1年―元禄7年) 俳諧師 伊賀国上野23歳で俳諧師の道に、「奥の細道」元禄2年。

「芭蕉の句碑」句碑は、八重洲通りを新川に向かい、亀島川に架かる亀島橋の西詰めに建てられている。

八丁堀を詠む ー菊の花 咲くや石屋の石間ー (元禄6年芭蕉50歳)

桃青は、(現在の文京区)に住み、そこは関口芭蕉庵として芭蕉堂や瓢箪池が整備されている。1678年に、

桃青は宗匠となって文机を持ち、職業的な俳諧師となった。

「伊能忠敬」 1745-1818 日本地図を作った商家の隠居。測量家

50歳で隠居天文学高橋至時の門下となる。そこで測量術を学んだ。56歳で蝦夷地測量、17年間旅を続け「大日本沿岸興地全図」を編纂

1歩65cmの歩測。

50歳の時、千葉から江戸にでて、当宮近くの黒江町(現在は門前仲町1丁目)に隠宅を構えていました。

約200年前の寛政12年閏4月19日(陽暦では1800年6月11日)の早朝に当宮に参拝して蝦夷地(北海道)測量の旅に出かけた。

遠国に出かけた第8回までは、出発の都度必ず、内弟子と従者を率いて富岡八幡宮に参詣し、無事を祈念したのち、千住、品川宿など測量開始地点に向かって歩き出しましたと云う。

完成した地図は、極めて精度の高いもので、ヨーロッパにおいて高く評価され、明治以降国内の基本図の一翼を担う。

「入舟町」は、町域西側に入船川があったことによるものであるが、現在は、埋め立てられ川は無い。芥川龍之介誕生の地

「芥川龍之介」1892-1927 大正期の作家、 帝国大学英文科「羅生門」「地獄変」歴史小説や短編小説など、一語一句大事にした。

埋め込まれた入船川、何か寂しい

「中央区入船・桜川」は、現在の首都高・京橋出入口付近から鍛冶橋通りを東へ進み、亀島川に至るまでの区間に存在した水路。

古く八丁堀と呼ばれ、現在でも付近の地名としてこの名が定着しているが、桜川の別名も用いられた。

京橋川・楓川より亀島川を連絡する運河として1612年に開削されたといわれる。

近年に至るまで水路として利用されていたが、1960年(昭和35年)から段階的に埋立が始まり、1969年(昭和44年)に水路としての桜川は完全に姿を消した。埋立地の一部が公園に。

ビルの谷間の「桜川公園」昔は、桜の木があったのであろう。

次回は、築地へ。