箱根湯本から石垣山越え、ここは、県南西部小田原の南で相模湾に注ぐ早川の北で臨海部に広がる「小田原市早川・足柄下郡早川村」

かっての「早川庄」の前身・早川牧の中心地である。小田原魚市場が近い。

「早川」は、箱根湯本で紹介しているが、芦ノ湖が源、外輪山を横切って深く鋭い「千尋の谷」を刻み、流れが早いので、早川。

江戸時代から小田原城下町用水に使われていた。川の長さは20.7km。

「海蔵寺」

1441年、創建で、寺内には、「一夜城・堀秀正」の供養塔がある。

秀政は、織田信長・豊臣秀吉に重用され、小田原合戦にも参戦したがこの地で病死している。

曹洞宗小田原三寺の一寺で古寺

「道祖神」

路傍の神。

集落の境や村の中心、 村内と村 外の境界や道の辻、三叉路などに主に石碑や石像の形態で祀られる神で、松尾芭蕉の 「奥の細道」では旅に誘う神様として冒頭に登場する。村の守り神、子孫繁栄など地域と旅人に、、、。

海蔵寺入口近くに JR東海道本線からも見える魚藍大観音

小田原漁港は、アジ・イワシなど水揚げ、イベントで即売も、8月「小田原港まつり」はここで。

「東善寺」本尊ー薬師如来

海上安全・大漁満足・魚介類、、報恩感謝など祈願所

魚藍大観音像の高さ約11m

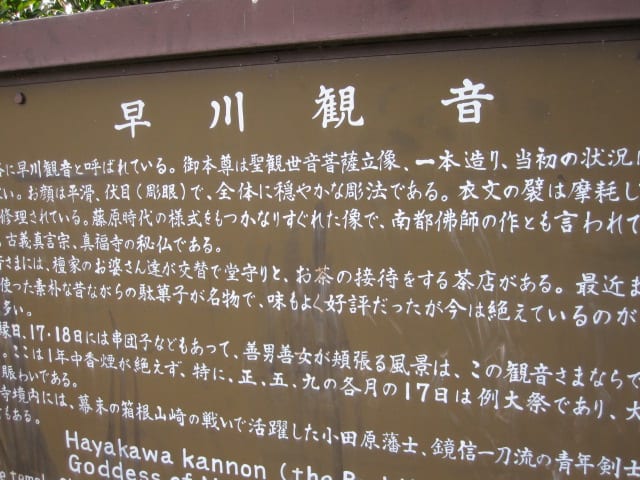

「早川観音・真言宗真福寺」

半損は、12世紀頃の作と云われー聖観世音菩薩立像。

創建は万寿元年の1024年と伝わる古刹。かつては早川山如意輪寺・大王山宗臨寺と称した。

2ヶ所に目石があると云う。 楼門 境内には、桜の他にタブノキとイトヒバという巨木が.

早川観音に向かう途中の参道脇から崖に。

目石へ続く階段の入口、そこには、「箱根山崎の戦い」で剣豪「伊庭八郎」の左手を斬った小田原藩士で鏡信一刀流の使い手であった

「高橋藤太郎」の墓所があると云うが山道で遠慮した。

「石橋山」ーJR早川駅海の向かって右の山。

源頼朝は300騎をもって石橋山に陣を構え、「以仁王」の令旨を御旗に高く掲げさせた。

谷ひとつ隔てて景親の軍も布陣。さらに伊豆国の豪族伊東祐親も300騎を率いて石橋山の後山まで進出して頼朝の背後を塞いだ。

この日は大雨となった。そのため、増援の三浦軍は酒匂川の増水によって足止めされ、頼朝軍への合流ができなかった。

「大庭 景親」生誕不詳ー1180。

平安時代末期の相模国の武将。平良文の末裔である鎌倉景政の流れを汲む大庭氏の一族(景親は景政の曾孫にあたる)。

平治の乱後に平家の忠実な家人になり、治承4年の1180年、に義朝の遺児・源頼朝が挙兵すると平家方の武士を率いて石橋山の戦いで頼朝を撃破。

安房国へ逃れた頼朝が再挙して多くの東国武士に迎えられて鎌倉へ入ると抗する術を失う。

頼朝が富士川の戦いで平氏に大勝した後に降伏し、処刑された。

大庭城は、大庭景親の居城・本格的な築城は、扇谷上杉家の定正に仕えた太田道灌が行ったとされている。その後、北条早雲によって攻略され小田原北条氏の支配下に置かれた。小田原北条氏が豊臣秀吉によって滅ぼされると廃城。現在は、大庭城址公園として整備されている。

大庭御厨・鎌倉権五郎景政が開発し、伊勢神宮に寄進した荘園。この辺りから茅ヶ崎へ至る平地は、当時の一等地であったと云う。

古くより大きな集落があったものと考えられている

「伊東祐親」生誕不詳ー1182。

治承4年の1180年、頼朝が打倒平氏の兵を挙げると、大庭景親らと協力して石橋山の戦いにてこれを撃破する。

しかし頼朝が勢力を盛り返して坂東を制圧すると、逆に追われる身となり、富士川の戦いの後捕らえられ、娘婿の三浦義澄に預けられる。

頼朝の妻・北条政子が懐妊した機会を得て、義澄による助命嘆願が功を奏し、一時は一命を赦されたが、祐親はこれを潔しとせず「以前の行いを恥じる」と言い、自害して果てた。

「源頼朝と伊東祐親」

東国における親平家方豪族として平清盛からの信頼を受け、平治元年の1159年、平治の乱に敗れて伊豆に配流されてきた源頼朝の監視を任される。

伊東祐親が大番役で上洛している間に、娘の八重姫が頼朝と通じ、子・千鶴丸を儲けるまでの仲になってしまう。

祐親はこれを知って激怒し、1175年、平家の怒りを恐れ千鶴丸を松川に沈めて殺害、さらに頼朝自身の殺害を図ったが。

頼朝の乳母・比企尼の三女を妻としていた次男の祐清が頼朝に知らせ、頼朝は夜間馬に乗って熱海の伊豆山神社に逃げ込み、北条時政の館に匿われて事なきを得たという。祐親はこの前後に出家していると云う。

石橋山の戦いは、平家軍3000騎・源氏300騎(北条宗時・佐奈田義忠など討死している)

「源頼朝股肱の臣 土肥実平」

10世紀頃から関東に勢力を伸ばした平氏の一族の出で、相模国土肥郷(神奈川県湯河原町)に住んで土肥を名字とした。

源頼朝が伊豆で平家打倒の兵を挙げると嫡男遠平とともに参画し、以後数々の合戦に出陣、頼朝の信任篤い将となり、富士川の合戦後に頼朝・義経兄弟が対面した際にはその取次ぎをしたことで知られている。

平家追討の戦いでは義経を補佐して功を立て、備前・備中・備後の守護職が、嫡男遠平に安芸国内の地頭職が与えられ、土肥氏と西国との関わりはここに始まる。平家滅亡後も、かつて補佐していた義経追討や、奥州征伐などの合戦にも加わり、頼朝股肱の臣として常に第一線で活躍を。

「小早川家の祖」

湯河原町のJR湯河原駅周辺は、かつて実平が屋敷を構えた地で、今でも「土肥」の地名が残され、土肥氏の領地はこの近辺だけでなく、小田原市内にも及び、実平の嫡男・遠平は、現在の小田原市内にあった早川荘からとった小早川を名字とし、また小田原に城を築いている。

遠平の嫡流は相模の領地を継いで「土肥」を名乗り、庶流は安芸の領地を継いで「小早川」を氏とし、土肥家は鎌倉時代に勢力を失いますが、小早川家は西国で勢力を固め、山陽を代表する武家となる。

土肥一族が備前の地の領主に返り咲くのは、1600年の「関が原合戦」後のことで、宇喜多秀家に変わって小早川秀秋が備前・美作に封じられ、しかし秀秋は2年足らずで病没、鎌倉以来の名門小早川家は断絶する。

「安達盛長」1135-1200 13人合議制の一人、三浦義明の弟、平塚・伊勢原、千葉常胤(下総介)を味方に付けた。

「真鶴・荒井城址公園」

源頼朝の挙兵以来活躍した「土肥実平」の祖父を「荒井刑部・実継」とする説がある。「城願寺縁起」。

荒井氏はこの付近に関係があったと思われ、城地の西の山裾にある福浦は、江戸初期まで「荒井村」と称していた。

頼朝らが「箱根権現」からこの真鶴・岩海岸で漁舟で千葉・房総へ向かっている。

1186年、当時の推定年齢、源頼朝(39)、土肥実平(61)、土肥遠平(36)、 土屋宗遠(58)、岡崎義実(74)、足立盛長(51)、新開忠氏(57)、(田代信綱(41)。

次回は、syu散歩。