東京都国分寺市・JR国分寺駅下車する。

武蔵野台地南西で、市名「武蔵国分寺」に由来。多摩川段丘武蔵野面と立川面に立地、段丘「国分寺崖線」と呼ばれる「崖・ハケ」が東西に。

ハケは、湧水の多い崖線で、先土器・縄文の遺跡の多い地域。

律令制下でこの多摩郡に「国分寺建立」は納得できる。

江戸時代は、新田開発が進み、豊かな農村地帯であったと云う。明治22年には「甲武鉄道・中央線」開通され、国分寺駅も開設されている。

1897年私鉄西武国分寺線が川越まで開通、北多摩の交通の要所となった。

現在は、文教と東京のベッドタウンで都市化が進んでいる。

「恋ヶ窪という地名が」-鎌倉に源頼朝の政権がたてられたころ、武蔵武士の戦いとロマンの道がで、一所懸命を賭けた斬り合いの合間に、

恋が芽生え、散るはかなさが伝承となって、今に残り、それは、文化の道、物流の道で、北条時代、武蔵野台地の中央部の開発を進め

そこここに興った武蔵武士を再編成して、遙かな地方へ分散させる道でもありました。

室町の戦乱は、武蔵野を戦場と化し、寺を焼き、耕地を荒らし、民衆を逃散させ、とことん疲弊させて新田義貞や足利尊氏、太田道灌、上杉謙信や北条早雲などが行き交い新たな政治の枠組みをつくり出す道でした。

そんなところに「恋ヶ窪宿」ができます。 武蔵国分寺のやや北方、「恋ヶ窪宿」で、東福寺境内に2代目「一葉松・恋ヶ窪伝説」の松がある。

「野川」ー延長 20.5km

国分寺市東恋ヶ窪一丁目の日立製作所中央研究所内に源を発し、南へ流れる。

西武国分寺線・JR中央本線と交差し、真姿の池湧水群からの湧き水を合わせ、東へ向きを変える。

小金井市に入り、武蔵野公園にさしかかるあたりから南東に流れ、西武多摩川線と交差し、野川公園に入る。

小金井市と調布市の間を何度も縫ってその後三鷹市を流れ、再び調布市に入る。

京王線と交差し、調布市と狛江市の境を何度も縫い、調布市入間町付近で支流の入間川を合わせる。

世田谷区に入り、神明の森みつ池からの湧水を合わせて、小田急小田原線をくぐり、東名高速道路と交差する。

世田谷区鎌田で北から流れ来る仙川を合わせ、多摩川と並んで二子玉川で国道246号新二子橋や二子橋をくぐり、東急田園都市線・

東急大井町線二子玉川駅のホーム下をくぐった後、世田谷区玉川一丁目付近で多摩川に合流する一級河川。

戦後の自由を履き違えた退廃的な男女交際とGHQや俘虜者に対する不安、一夫一婦性の是非を問う姦通罪の廃止などが扱われているのに、

太宰治が自殺したのが1948年、大岡昇平の「武蔵野夫人」が刊行されたのが1950年、石原慎太郎の「太陽の季節」は1955年である。

男女の自由な交際に係る時代の流れが読み取れるようにも思える。

国分寺は、恋の窪。

「恋ヶ窪伝説・姿見の池」

鎌倉時代、頼朝に仕えた秩父の庄司畠山重忠は、鎌倉街道の恋ヶ窪で遊女夙妻太夫と出会い、結ばれ、畠山重忠が平家追討の為西国へ旅立つ際に、

夙妻太夫は重忠の身を案じ、一緒に連れて行って欲しいと頼みますが、戦いに女性を連れて行くことはできない為、重忠は一人出征、

夙妻太夫は、重忠の身を案じ暮らし、太夫に気のある男が「重忠は討ち死した」とうそを告げると、太夫は悲しみに耽り姿見の池へ入水自殺してしまいます。その後、戻った畠山重忠死を知り「無量山・道成寺」を建立し、阿弥陀如来立像を安置。

太夫の死を哀れんだ村人が手厚く葬り墓印として植えた松が「一葉の松」。

八代将軍徳川吉宗は、1722年「亨保の改革」を。

荒れ地など開発する新田開発奨励を全国に出され、国分寺崖線上の武蔵野開発が始まったと云う。市内には、8つの新田が誕生し、2つの村が10の村に

新田開発は順調に軌道し、家並み、農耕地・道・神社・寺などを計画的に敗としたと云う。

屋敷の周りには、欅等の防風林が、新田村落の景観を形成させている。

「吉宗の享保の改革は」

紀州藩の時には一部に反対勢力もあったが、独裁で、あっという間に消し去られ、ほぼ完璧な体制を敷き、有無を言わせぬ政策運用が可能でしたが

将軍家では従来の反対勢力が根強く残り、決して将軍の命令で足並み乱れず動くことは困難。

この独裁体制を敷ききれなかった弱点は後に米価を始めとする物価コントロールに商人たちが思うように従ってくれず、何度も苦渋を味あうことになる。

吉宗の享保の改革の最大のポイントは何かとすれば、それは年貢率の向上、経費節約もやっていますが、しょせんは予算規模 13万8000両からすると微々たる物。新田開発も目ぼしいところ、やりやすいところはそれまでにやり終わっており、またとりかかってもすぐに年貢につながるわけではないので

即効性のある収入増加にはつながりにくいものがあり、増税以外とるべき手段はありません。

年貢率は、吉宗が将軍になった頃には3割を下回るほどに低下していましたが、苦心惨憺、悪戦苦闘の末、吉宗晩年には3割8分9厘まで増加。

また、その頃には天領も新田開発の成果がようやくあらわれ463万石まで増加したと云う。

吉宗就任時には空だった江戸城御金蔵にも100万両以上を残して世を去っている。

ただし、農民にしてみれば3割もの増税となり、吉宗晩年には百姓一揆が頻発し、名君とされる吉宗の影の部分として残っている。

「真姿の池・湧水群」都指定名勝・全国名水百選

848年、絶世の美人「玉造小町」が重い病気に苦しみ、国分寺の薬師如来に祈ると、、、、、、一人の童子が、、、。

童子は、池の水で身を清めるように云います。小町は、身体を洗い清めると、たちまち病が完治し元の姿に戻ったと云う伝承から

「真姿の池」と呼ばれた。この湧水は、野川の源流で多摩川へ。

「お鷹の道」

江戸時代に市内の村々は尾張徳川家の御鷹場に指定されていた。

崖線下の湧水が集 まり野川にそそぐ清流沿いの小径を「お鷹の道」と名づけ、現在約350mを遊歩道として整備 されている。

四季折々の散策路として人気があり、春から初夏にかけて沿道に見られる花も人気の一つに。

沿道沿いの街並みが、国分寺を代表する名所として親しまれている。

「国分寺市文化財資料館」

武蔵国分寺を営繕施設「修理院」の鍛冶工房跡が出土、中学校内から「瓦・土器・鉄製品、、」出土。

展示している。

館内には、映像放映でいろいろ紹介もしている。

入館無料

武蔵国分寺は、全国でも規模が大きい。

歴史的にも重要な所であったと云う、大正11年に国史跡指定され、史跡名称「武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡」面積約146.200m2と広い。

今でも、豊かな自然環境を残す場として、保存・整備・研究活用に。

天平13年の741年、大地震災害・干害・疫病・・・聖武天皇は、仏教の力で国を安定に。

発掘出土展示では、男瓦(寺)朱墨書・墨書土器・幡の金銅製飾金具・鉄製農耕具・鬼瓦・軒先瓦・郡名、人名文字瓦・硬玉製大珠(縄文)

観世音菩薩立像・徳川将軍家寺領朱印状など。

武蔵国・国府(府中)に近く、武蔵路・湧水・崖線に「国分寺・尼寺」が置かれた。

大和・奈良時代

朝廷中心に歴史が動いた時代。

大和時代は、奈良盆地・三輪山の神を祭り、大王・天皇が亡くなると古墳を神聖視する神権政治を行っていた。

それが、地方の首長その間に主従関係を広めている。6世紀に入り「大和朝廷」は全国支配が確立している。

7世紀に「聖徳太子」のもとー中央集権ーがすすめられ、「律令制定」へとつながっていく。

「聖武天皇」 701-756 仏教政治を初めて行った天皇である。

45代天皇。文武天皇の皇子・仏教を保護し、南都六宗の学問を助成した。「天平文化」が花開いた。天皇は、国々に「国分寺」創り、中央に

東大寺を置こうとし、仏の力で国を守ってもらうため、「大仏」を造らせた。

鋳物の技術を用いて仏師の技の粋を集めた。聖武天皇の皇子が早く亡くなり聖武系の皇統は途絶えている。

孝謙・称徳天皇 718-770 聖武天皇の皇女・皇位につく

妖僧「弓削道鏡」を引き立てたことで知られている。「藤原仲麻呂を除き」道鏡一派による思いのままの仏教保護がなされた。

広大な武蔵国分寺跡

「国分寺」-真言宗・山号ー医王山最勝院・

1716年頃建立・本堂北西に薬師堂がある。「重文」ー薬師如来坐像が安置(10月10日開帳)

楼門 史跡公園に。 正面に本堂

多喜窪遺跡出土「重文」勝坂式土器群が

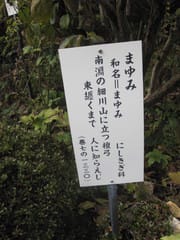

万葉植物園(市重要天然記念物)前住職が万葉集に歌われた約160種が境内に。

国分寺市文化財保存館へ

「武蔵国分寺」僧寺金堂・七重塔等は、鎌倉時代末「分倍河原の戦い」で焼失している。

幕府軍は、小手指原・久米川の敗報に接し、新田軍を迎え撃つべく、北条高時の弟北条泰家を大将とする10万の軍勢を派遣。

分倍河原にて桜田貞国の軍勢と合流。

2日間の休息を終えた新田軍は、分倍河原の幕府軍への攻撃を開始する。

だが、援軍を得て士気の高まっていた幕府軍が、逆に新田軍を撃破。

新田軍は堀金(狭山市堀兼)周辺まで退却を余儀なくされ、この敗走の際、「武蔵国分寺」が焼失したといわれる。

新田軍は、援軍に駆け付けた三浦義勝の献策により、未明に幕府軍を急襲、幕府軍は敗走し、関戸(多摩市)にて壊滅的打撃を被った。

北条泰家は、家臣の横溝八郎の奮戦によって一命を取り止め、鎌倉に逃走している。

形勢が入れ替わった理由については、幕府軍が初日の勝利に奢って油断していたという説もあるが、足利尊氏による六波羅探題攻略の報が関東に到達しており幕府軍増援部隊の寝返りがあったのではないかという説もある。

武蔵国分寺跡(歴史公園)

武蔵国分寺跡(歴史公園)

「武蔵国分尼寺」(国史跡)

東山道武蔵路の西側に建立(JR武蔵野線が)

尼寺の伽藍規模と基礎工事の様子を見る事が出来る。

掘立柱塀の一部復元

尼坊の礎石復元・金堂跡の基壇が復元・基壇版築のはぎ取り標本の観察施設が。

「伝鎌倉街道」-市重要史跡ー

この道は、鎌倉道の上道で、群馬・長野・方面に向かう主要道路の一つ。

国分寺崖線の切り通した道

「奈良の都・平城京」-710年、藤原京から遷都された「平城京」・南北約4.8km、東西約4.3km(外京含めると6.3km)。

唐の都長安を真似て条坊制が採用されている。中央を南北に「朱雀大路」右京・左京に分けられている。

天皇中心とする「律令国家体制を確立」するための都市。

次回は、三鷹市へ(羽村~の玉川上水)。

武蔵野台地南西で、市名「武蔵国分寺」に由来。多摩川段丘武蔵野面と立川面に立地、段丘「国分寺崖線」と呼ばれる「崖・ハケ」が東西に。

ハケは、湧水の多い崖線で、先土器・縄文の遺跡の多い地域。

律令制下でこの多摩郡に「国分寺建立」は納得できる。

江戸時代は、新田開発が進み、豊かな農村地帯であったと云う。明治22年には「甲武鉄道・中央線」開通され、国分寺駅も開設されている。

1897年私鉄西武国分寺線が川越まで開通、北多摩の交通の要所となった。

現在は、文教と東京のベッドタウンで都市化が進んでいる。

「恋ヶ窪という地名が」-鎌倉に源頼朝の政権がたてられたころ、武蔵武士の戦いとロマンの道がで、一所懸命を賭けた斬り合いの合間に、

恋が芽生え、散るはかなさが伝承となって、今に残り、それは、文化の道、物流の道で、北条時代、武蔵野台地の中央部の開発を進め

そこここに興った武蔵武士を再編成して、遙かな地方へ分散させる道でもありました。

室町の戦乱は、武蔵野を戦場と化し、寺を焼き、耕地を荒らし、民衆を逃散させ、とことん疲弊させて新田義貞や足利尊氏、太田道灌、上杉謙信や北条早雲などが行き交い新たな政治の枠組みをつくり出す道でした。

そんなところに「恋ヶ窪宿」ができます。 武蔵国分寺のやや北方、「恋ヶ窪宿」で、東福寺境内に2代目「一葉松・恋ヶ窪伝説」の松がある。

「野川」ー延長 20.5km

国分寺市東恋ヶ窪一丁目の日立製作所中央研究所内に源を発し、南へ流れる。

西武国分寺線・JR中央本線と交差し、真姿の池湧水群からの湧き水を合わせ、東へ向きを変える。

小金井市に入り、武蔵野公園にさしかかるあたりから南東に流れ、西武多摩川線と交差し、野川公園に入る。

小金井市と調布市の間を何度も縫ってその後三鷹市を流れ、再び調布市に入る。

京王線と交差し、調布市と狛江市の境を何度も縫い、調布市入間町付近で支流の入間川を合わせる。

世田谷区に入り、神明の森みつ池からの湧水を合わせて、小田急小田原線をくぐり、東名高速道路と交差する。

世田谷区鎌田で北から流れ来る仙川を合わせ、多摩川と並んで二子玉川で国道246号新二子橋や二子橋をくぐり、東急田園都市線・

東急大井町線二子玉川駅のホーム下をくぐった後、世田谷区玉川一丁目付近で多摩川に合流する一級河川。

戦後の自由を履き違えた退廃的な男女交際とGHQや俘虜者に対する不安、一夫一婦性の是非を問う姦通罪の廃止などが扱われているのに、

太宰治が自殺したのが1948年、大岡昇平の「武蔵野夫人」が刊行されたのが1950年、石原慎太郎の「太陽の季節」は1955年である。

男女の自由な交際に係る時代の流れが読み取れるようにも思える。

国分寺は、恋の窪。

「恋ヶ窪伝説・姿見の池」

鎌倉時代、頼朝に仕えた秩父の庄司畠山重忠は、鎌倉街道の恋ヶ窪で遊女夙妻太夫と出会い、結ばれ、畠山重忠が平家追討の為西国へ旅立つ際に、

夙妻太夫は重忠の身を案じ、一緒に連れて行って欲しいと頼みますが、戦いに女性を連れて行くことはできない為、重忠は一人出征、

夙妻太夫は、重忠の身を案じ暮らし、太夫に気のある男が「重忠は討ち死した」とうそを告げると、太夫は悲しみに耽り姿見の池へ入水自殺してしまいます。その後、戻った畠山重忠死を知り「無量山・道成寺」を建立し、阿弥陀如来立像を安置。

太夫の死を哀れんだ村人が手厚く葬り墓印として植えた松が「一葉の松」。

八代将軍徳川吉宗は、1722年「亨保の改革」を。

荒れ地など開発する新田開発奨励を全国に出され、国分寺崖線上の武蔵野開発が始まったと云う。市内には、8つの新田が誕生し、2つの村が10の村に

新田開発は順調に軌道し、家並み、農耕地・道・神社・寺などを計画的に敗としたと云う。

屋敷の周りには、欅等の防風林が、新田村落の景観を形成させている。

「吉宗の享保の改革は」

紀州藩の時には一部に反対勢力もあったが、独裁で、あっという間に消し去られ、ほぼ完璧な体制を敷き、有無を言わせぬ政策運用が可能でしたが

将軍家では従来の反対勢力が根強く残り、決して将軍の命令で足並み乱れず動くことは困難。

この独裁体制を敷ききれなかった弱点は後に米価を始めとする物価コントロールに商人たちが思うように従ってくれず、何度も苦渋を味あうことになる。

吉宗の享保の改革の最大のポイントは何かとすれば、それは年貢率の向上、経費節約もやっていますが、しょせんは予算規模 13万8000両からすると微々たる物。新田開発も目ぼしいところ、やりやすいところはそれまでにやり終わっており、またとりかかってもすぐに年貢につながるわけではないので

即効性のある収入増加にはつながりにくいものがあり、増税以外とるべき手段はありません。

年貢率は、吉宗が将軍になった頃には3割を下回るほどに低下していましたが、苦心惨憺、悪戦苦闘の末、吉宗晩年には3割8分9厘まで増加。

また、その頃には天領も新田開発の成果がようやくあらわれ463万石まで増加したと云う。

吉宗就任時には空だった江戸城御金蔵にも100万両以上を残して世を去っている。

ただし、農民にしてみれば3割もの増税となり、吉宗晩年には百姓一揆が頻発し、名君とされる吉宗の影の部分として残っている。

「真姿の池・湧水群」都指定名勝・全国名水百選

848年、絶世の美人「玉造小町」が重い病気に苦しみ、国分寺の薬師如来に祈ると、、、、、、一人の童子が、、、。

童子は、池の水で身を清めるように云います。小町は、身体を洗い清めると、たちまち病が完治し元の姿に戻ったと云う伝承から

「真姿の池」と呼ばれた。この湧水は、野川の源流で多摩川へ。

「お鷹の道」

江戸時代に市内の村々は尾張徳川家の御鷹場に指定されていた。

崖線下の湧水が集 まり野川にそそぐ清流沿いの小径を「お鷹の道」と名づけ、現在約350mを遊歩道として整備 されている。

四季折々の散策路として人気があり、春から初夏にかけて沿道に見られる花も人気の一つに。

沿道沿いの街並みが、国分寺を代表する名所として親しまれている。

「国分寺市文化財資料館」

武蔵国分寺を営繕施設「修理院」の鍛冶工房跡が出土、中学校内から「瓦・土器・鉄製品、、」出土。

展示している。

館内には、映像放映でいろいろ紹介もしている。

入館無料

武蔵国分寺は、全国でも規模が大きい。

歴史的にも重要な所であったと云う、大正11年に国史跡指定され、史跡名称「武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡」面積約146.200m2と広い。

今でも、豊かな自然環境を残す場として、保存・整備・研究活用に。

天平13年の741年、大地震災害・干害・疫病・・・聖武天皇は、仏教の力で国を安定に。

発掘出土展示では、男瓦(寺)朱墨書・墨書土器・幡の金銅製飾金具・鉄製農耕具・鬼瓦・軒先瓦・郡名、人名文字瓦・硬玉製大珠(縄文)

観世音菩薩立像・徳川将軍家寺領朱印状など。

武蔵国・国府(府中)に近く、武蔵路・湧水・崖線に「国分寺・尼寺」が置かれた。

大和・奈良時代

朝廷中心に歴史が動いた時代。

大和時代は、奈良盆地・三輪山の神を祭り、大王・天皇が亡くなると古墳を神聖視する神権政治を行っていた。

それが、地方の首長その間に主従関係を広めている。6世紀に入り「大和朝廷」は全国支配が確立している。

7世紀に「聖徳太子」のもとー中央集権ーがすすめられ、「律令制定」へとつながっていく。

「聖武天皇」 701-756 仏教政治を初めて行った天皇である。

45代天皇。文武天皇の皇子・仏教を保護し、南都六宗の学問を助成した。「天平文化」が花開いた。天皇は、国々に「国分寺」創り、中央に

東大寺を置こうとし、仏の力で国を守ってもらうため、「大仏」を造らせた。

鋳物の技術を用いて仏師の技の粋を集めた。聖武天皇の皇子が早く亡くなり聖武系の皇統は途絶えている。

孝謙・称徳天皇 718-770 聖武天皇の皇女・皇位につく

妖僧「弓削道鏡」を引き立てたことで知られている。「藤原仲麻呂を除き」道鏡一派による思いのままの仏教保護がなされた。

広大な武蔵国分寺跡

「国分寺」-真言宗・山号ー医王山最勝院・

1716年頃建立・本堂北西に薬師堂がある。「重文」ー薬師如来坐像が安置(10月10日開帳)

楼門 史跡公園に。 正面に本堂

多喜窪遺跡出土「重文」勝坂式土器群が

万葉植物園(市重要天然記念物)前住職が万葉集に歌われた約160種が境内に。

国分寺市文化財保存館へ

「武蔵国分寺」僧寺金堂・七重塔等は、鎌倉時代末「分倍河原の戦い」で焼失している。

幕府軍は、小手指原・久米川の敗報に接し、新田軍を迎え撃つべく、北条高時の弟北条泰家を大将とする10万の軍勢を派遣。

分倍河原にて桜田貞国の軍勢と合流。

2日間の休息を終えた新田軍は、分倍河原の幕府軍への攻撃を開始する。

だが、援軍を得て士気の高まっていた幕府軍が、逆に新田軍を撃破。

新田軍は堀金(狭山市堀兼)周辺まで退却を余儀なくされ、この敗走の際、「武蔵国分寺」が焼失したといわれる。

新田軍は、援軍に駆け付けた三浦義勝の献策により、未明に幕府軍を急襲、幕府軍は敗走し、関戸(多摩市)にて壊滅的打撃を被った。

北条泰家は、家臣の横溝八郎の奮戦によって一命を取り止め、鎌倉に逃走している。

形勢が入れ替わった理由については、幕府軍が初日の勝利に奢って油断していたという説もあるが、足利尊氏による六波羅探題攻略の報が関東に到達しており幕府軍増援部隊の寝返りがあったのではないかという説もある。

武蔵国分寺跡(歴史公園)

武蔵国分寺跡(歴史公園)

「武蔵国分尼寺」(国史跡)

東山道武蔵路の西側に建立(JR武蔵野線が)

尼寺の伽藍規模と基礎工事の様子を見る事が出来る。

掘立柱塀の一部復元

尼坊の礎石復元・金堂跡の基壇が復元・基壇版築のはぎ取り標本の観察施設が。

「伝鎌倉街道」-市重要史跡ー

この道は、鎌倉道の上道で、群馬・長野・方面に向かう主要道路の一つ。

国分寺崖線の切り通した道

「奈良の都・平城京」-710年、藤原京から遷都された「平城京」・南北約4.8km、東西約4.3km(外京含めると6.3km)。

唐の都長安を真似て条坊制が採用されている。中央を南北に「朱雀大路」右京・左京に分けられている。

天皇中心とする「律令国家体制を確立」するための都市。

次回は、三鷹市へ(羽村~の玉川上水)。