「太田道灌・斥候台」

太田道灌が長禄元年の1457年、に江戸城を築いた際、眺めの良いこの地に「物見塚」と呼ばれる斥候台(見張り台)を造ったという。

寛延3年の1750年、に本行寺の住職日忠や道灌の後裔と称する掛川藩主太田氏などが、道灌の業績を記したこの碑を塚の脇に建てた。

塚は鉄道敷設でなくなりこの碑だけが残った。

この辺りの道灌の言い伝えは古くからよく知られていて、小林一茶も当地で 「陽炎や道灌どのの物見塚」と詠んでいる。(標柱説明より)

「道灌山」

荒川区西日暮里四丁目にある高台である。上野、鶯谷、田端、王子へ連なる台地の一際狭く少し高い場所。

名称の由来は江戸城を築いた室町時代後期の武将・太田道灌の出城址という説、鎌倉時代の豪族・「関道閑」の屋敷址という説が。

道灌山からは、古くは西は富士山、東は筑波山が見える景勝地。

江戸時代には、薬草の採集地として、また、虫の音の名所としても知られている。

明治時代、この台地を訪れた正岡子規が

「山も無き 武蔵野の原を ながめけり 車立てたる 道灌山の上」と詠んだ。

余命が短いことを悟った子規が高浜虚子を誘い出し議論をした挙句、決裂したのはこの高台にある茶店でのことであったと云う。

開成学園のグラウンドを中心に台地上に広がる縄文時代から江戸時代に至る複合遺跡である。縄文時代および弥生時代の竪穴式住居跡、平安時代の住居跡、江戸時代の溝などが発掘され、縄文式土器や弥生式土器が出土している。

「開成学園」

明治4年、 佐野鼎先生「共立学校」創立. 明治11年、 高橋是清 初代校長に就任.明治18年、ペンケンの校章.明治19年、

「道灌山遺跡」

縄文時代から江戸時代にかけての複合遺跡。

昭和29年を皮切りに、過去6回に渡り発掘調査が行われ、縄文時代の竪穴式住居跡、弥生時代中期の竪穴式住居跡(約5.6m×4.4m、深さ約20cm、ほぼ中央部に炉址があり、周囲には4本の柱穴が確認されている)、溝(環濠。幅約1.8m~2.2m、確認面からの深さ約1.2m~1.5m、断面はV字形でほぼ東西に延びている)、平安時代の住居跡、江戸時代の溝などが確認された。

この辺り、文化の香り漂う街の様相が潜んで、大正初期に、文化的まちづくりが行われている。

道灌山の奥の崖下に、臨済宗の浄居山青雲寺が.

道灌山から道灌山通りにでて迂回すると、奥まったところに青雲禅寺と記された石碑が見える。

境内正面の本堂右脇に

「日暮里舟繋松の碑」が、船繋松とは、舟人が目印とした高台の松すなわち現在の灯台。

道灌山、青雲寺境内東北の崖に、(明治7年、道灌山が加賀前田家に売却され碑は現在地)

道灌山は、「太田道灌」の砦跡伝説のある丘陵地。

道灌山はその名の通り、太田道灌の砦跡だと「江戸志」には記され、一方「新編武蔵国風土記稿」には後北条氏家臣の関道閑の屋敷跡と伝わると、日本城郭大系は説明している。

城造りの天才道灌が、道灌山を見逃すわけがない。

草花と薬草と鈴虫などが、江戸庶民は、風物詩、ここで虫聴を

諏訪台に鎮座する「諏方神社」

創建以来800年あまりの歴史がある古社。

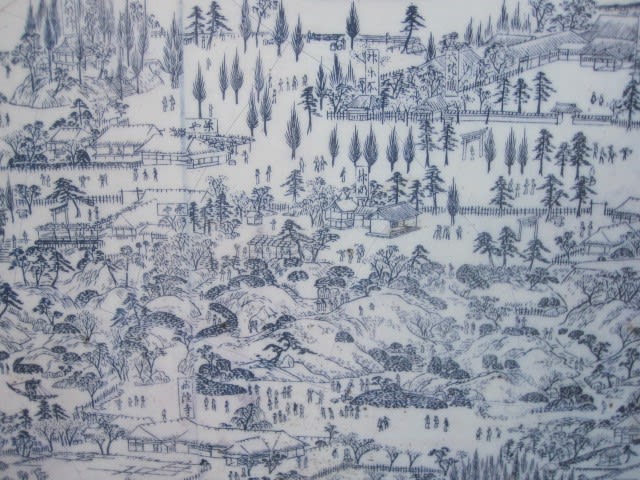

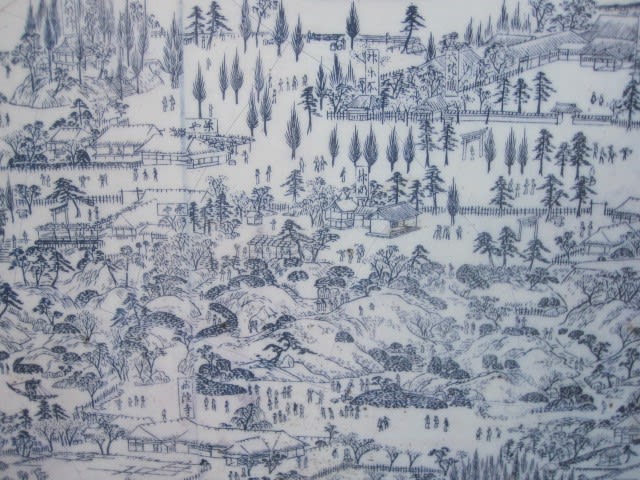

縄文・弥生時代から人々が生活していたと云う景勝の地としても有名で、安藤広重の「名所江戸100景」にも登場。

江戸時代より四季折々の景色を楽しむ人々で賑わっていた「諏方神社」は、この地域の”総鎮守”として崇敬の的。

石碑は、諏訪神社と鳥居の神額「諏方神社」。

本来は、諏訪の字ではなく、古来表記である“諏方”の字が使われる。

当社所有の元禄時代に描かれた軸に「諏方大明神」と記されていることから、諏方神社の社名を続けていると云う。全国でも数えるほど。

狛犬

「浄光寺・雪見寺」

創建年代は不詳、寺は、諏方神社の別当寺であったことから、

諏方神社の創建年代と同時期の元久2年の1202年、前後の創建と推定されている。

元禄四年の1691年、には空無上人の勧化により「江戸六地蔵」の一つが安置された他、

元文2年の1737年、以降には将軍鷹狩りの際の御膳所となっている。

「新編武蔵風土記稿による浄光寺の縁起」

(諏方神社)別当浄光寺

新義真言宗田端与楽寺末、法輪山法幢院と号す。本尊薬師。元文2年4月14日、有徳院殿御遊猟の時始て当寺へ成せ給ひ、同5年正月25日御膳所に命せられしより、今も此邊放鷹の節は御膳所となれり。

御腰掛石。庭前にあり。有徳院殿始て渡御ありし時憩せ給ふ石なりと云傳ふ。

人麿社。頓阿作の像を安す。享保年中起立す。

地蔵。銅像にて近郷六地蔵(江戸六地蔵)の一なり。(新編武蔵風土記稿より)

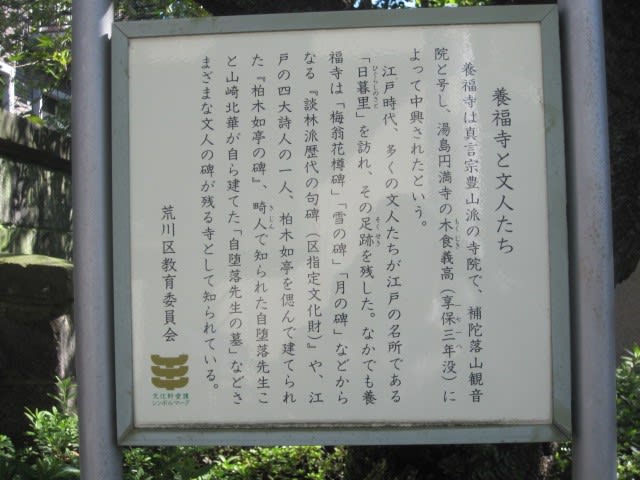

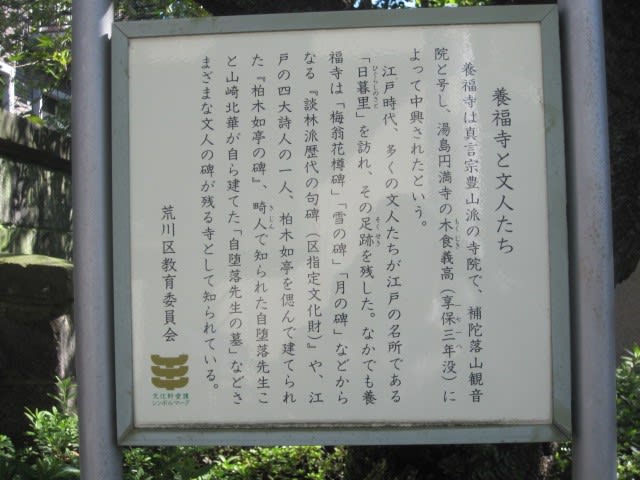

「養福寺」

真言宗豊山派の寺院、江戸初期元和6年の1620年、の開山、木食義高の中興と伝えられている。

仁王門は、宝永年間(1704から1711)の建立と伝え、門の裏側には広目天と多聞天の二天王像が安置。

江戸時代初期に活躍した俳人西山宗因の「梅翁花樽碑」をはじめとする談林派歴代の句碑、柏木如亭の碑、自堕落先生の墓など。

「大黒天・経王寺」ー日蓮宗の寺ー

明暦元年の1855年、豪農・冠勝平(新堀村名主冠権四朗家の祖)が要詮院日慶の為に寺地を寄進した事に始まるという。

本堂の隣の大黒堂には日蓮上人の作と伝わる大黒天が鎮守としてまつられており、地域の人々の崇敬を広くあつめている。

慶応4年の1868年、「上野戦争」

敗走した彰義隊士を匿ったため、新政府軍の攻撃を受けることとなり、山門には今も銃弾の跡がのこっている。 (荒川区教育委員会)

「高札説明」

新潮社「彰義隊遺聞(森まゆみ著)」によりますと、「この辺り(経王寺)は民家等無かった場所」とありますが、現在ではその様な事案があったと想像も出来ない程の人家が密集していました。

ここでの戦いは、上野山の谷中天王寺等に駐屯(自然集合)していた彰義隊士が、銃撃戦で新政府軍に追い詰められ、「最後に刀を用いた切り合いとなった」等と土地の長老様等に語り伝えられています。

その様な戦いの図は、上野公園内の「彰義隊の戦い」のプレートにも描かれていますが、今回探訪しました弾痕はこの戦争が背景で誕生したといわれています。

経王寺山門

新政府軍の銃弾跡が

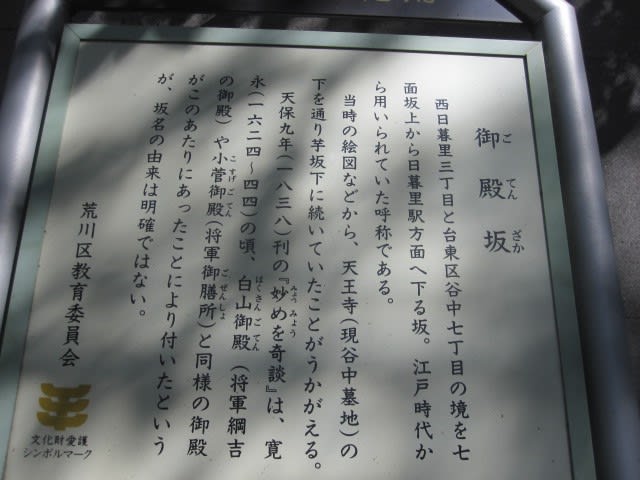

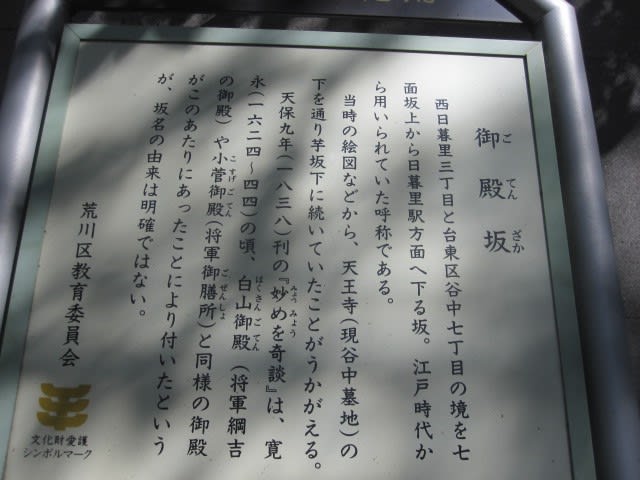

JR日暮里駅谷中方面「御殿坂」

駅前陸橋ー向かいに舎人ライナー・私鉄京成電鉄ー

太田道灌が長禄元年の1457年、に江戸城を築いた際、眺めの良いこの地に「物見塚」と呼ばれる斥候台(見張り台)を造ったという。

寛延3年の1750年、に本行寺の住職日忠や道灌の後裔と称する掛川藩主太田氏などが、道灌の業績を記したこの碑を塚の脇に建てた。

塚は鉄道敷設でなくなりこの碑だけが残った。

この辺りの道灌の言い伝えは古くからよく知られていて、小林一茶も当地で 「陽炎や道灌どのの物見塚」と詠んでいる。(標柱説明より)

「道灌山」

荒川区西日暮里四丁目にある高台である。上野、鶯谷、田端、王子へ連なる台地の一際狭く少し高い場所。

名称の由来は江戸城を築いた室町時代後期の武将・太田道灌の出城址という説、鎌倉時代の豪族・「関道閑」の屋敷址という説が。

道灌山からは、古くは西は富士山、東は筑波山が見える景勝地。

江戸時代には、薬草の採集地として、また、虫の音の名所としても知られている。

明治時代、この台地を訪れた正岡子規が

「山も無き 武蔵野の原を ながめけり 車立てたる 道灌山の上」と詠んだ。

余命が短いことを悟った子規が高浜虚子を誘い出し議論をした挙句、決裂したのはこの高台にある茶店でのことであったと云う。

開成学園のグラウンドを中心に台地上に広がる縄文時代から江戸時代に至る複合遺跡である。縄文時代および弥生時代の竪穴式住居跡、平安時代の住居跡、江戸時代の溝などが発掘され、縄文式土器や弥生式土器が出土している。

「開成学園」

明治4年、 佐野鼎先生「共立学校」創立. 明治11年、 高橋是清 初代校長に就任.明治18年、ペンケンの校章.明治19年、

「道灌山遺跡」

縄文時代から江戸時代にかけての複合遺跡。

昭和29年を皮切りに、過去6回に渡り発掘調査が行われ、縄文時代の竪穴式住居跡、弥生時代中期の竪穴式住居跡(約5.6m×4.4m、深さ約20cm、ほぼ中央部に炉址があり、周囲には4本の柱穴が確認されている)、溝(環濠。幅約1.8m~2.2m、確認面からの深さ約1.2m~1.5m、断面はV字形でほぼ東西に延びている)、平安時代の住居跡、江戸時代の溝などが確認された。

この辺り、文化の香り漂う街の様相が潜んで、大正初期に、文化的まちづくりが行われている。

道灌山の奥の崖下に、臨済宗の浄居山青雲寺が.

道灌山から道灌山通りにでて迂回すると、奥まったところに青雲禅寺と記された石碑が見える。

境内正面の本堂右脇に

「日暮里舟繋松の碑」が、船繋松とは、舟人が目印とした高台の松すなわち現在の灯台。

道灌山、青雲寺境内東北の崖に、(明治7年、道灌山が加賀前田家に売却され碑は現在地)

道灌山は、「太田道灌」の砦跡伝説のある丘陵地。

道灌山はその名の通り、太田道灌の砦跡だと「江戸志」には記され、一方「新編武蔵国風土記稿」には後北条氏家臣の関道閑の屋敷跡と伝わると、日本城郭大系は説明している。

城造りの天才道灌が、道灌山を見逃すわけがない。

草花と薬草と鈴虫などが、江戸庶民は、風物詩、ここで虫聴を

諏訪台に鎮座する「諏方神社」

創建以来800年あまりの歴史がある古社。

縄文・弥生時代から人々が生活していたと云う景勝の地としても有名で、安藤広重の「名所江戸100景」にも登場。

江戸時代より四季折々の景色を楽しむ人々で賑わっていた「諏方神社」は、この地域の”総鎮守”として崇敬の的。

石碑は、諏訪神社と鳥居の神額「諏方神社」。

本来は、諏訪の字ではなく、古来表記である“諏方”の字が使われる。

当社所有の元禄時代に描かれた軸に「諏方大明神」と記されていることから、諏方神社の社名を続けていると云う。全国でも数えるほど。

狛犬

「浄光寺・雪見寺」

創建年代は不詳、寺は、諏方神社の別当寺であったことから、

諏方神社の創建年代と同時期の元久2年の1202年、前後の創建と推定されている。

元禄四年の1691年、には空無上人の勧化により「江戸六地蔵」の一つが安置された他、

元文2年の1737年、以降には将軍鷹狩りの際の御膳所となっている。

「新編武蔵風土記稿による浄光寺の縁起」

(諏方神社)別当浄光寺

新義真言宗田端与楽寺末、法輪山法幢院と号す。本尊薬師。元文2年4月14日、有徳院殿御遊猟の時始て当寺へ成せ給ひ、同5年正月25日御膳所に命せられしより、今も此邊放鷹の節は御膳所となれり。

御腰掛石。庭前にあり。有徳院殿始て渡御ありし時憩せ給ふ石なりと云傳ふ。

人麿社。頓阿作の像を安す。享保年中起立す。

地蔵。銅像にて近郷六地蔵(江戸六地蔵)の一なり。(新編武蔵風土記稿より)

「養福寺」

真言宗豊山派の寺院、江戸初期元和6年の1620年、の開山、木食義高の中興と伝えられている。

仁王門は、宝永年間(1704から1711)の建立と伝え、門の裏側には広目天と多聞天の二天王像が安置。

江戸時代初期に活躍した俳人西山宗因の「梅翁花樽碑」をはじめとする談林派歴代の句碑、柏木如亭の碑、自堕落先生の墓など。

「大黒天・経王寺」ー日蓮宗の寺ー

明暦元年の1855年、豪農・冠勝平(新堀村名主冠権四朗家の祖)が要詮院日慶の為に寺地を寄進した事に始まるという。

本堂の隣の大黒堂には日蓮上人の作と伝わる大黒天が鎮守としてまつられており、地域の人々の崇敬を広くあつめている。

慶応4年の1868年、「上野戦争」

敗走した彰義隊士を匿ったため、新政府軍の攻撃を受けることとなり、山門には今も銃弾の跡がのこっている。 (荒川区教育委員会)

「高札説明」

新潮社「彰義隊遺聞(森まゆみ著)」によりますと、「この辺り(経王寺)は民家等無かった場所」とありますが、現在ではその様な事案があったと想像も出来ない程の人家が密集していました。

ここでの戦いは、上野山の谷中天王寺等に駐屯(自然集合)していた彰義隊士が、銃撃戦で新政府軍に追い詰められ、「最後に刀を用いた切り合いとなった」等と土地の長老様等に語り伝えられています。

その様な戦いの図は、上野公園内の「彰義隊の戦い」のプレートにも描かれていますが、今回探訪しました弾痕はこの戦争が背景で誕生したといわれています。

経王寺山門

新政府軍の銃弾跡が

JR日暮里駅谷中方面「御殿坂」

駅前陸橋ー向かいに舎人ライナー・私鉄京成電鉄ー