「正岡子規」 1867-1902 夏目漱石の親友、俳人・歌人、伊予松山藩士の子、東京帝大文学。

坪内逍遥・幸田露伴等の作品に感動し、小説家を目指すが果たせず、俳句に興味し同志を集めた。

江戸時代末期俗化した俳句の革新に努める。

結核から脊髄カリエス併発晩年は床の中で過ごした。河東碧梧桐・高浜虚子など多くの門人がいる。

子規は、住まいの根岸から千住を散策で次のように書いている。

「笹の雪(豆腐料理の店)の横を野へ出づ。野はづれに小さき家の垣に山茶花の一つ、二つ赤う咲けり、窓の中に檜木笠をかけたるもゆかし。

空忽ち開く。・・・・見渡す限り眉墨程の山も無ければ、平地の眺めの広き、我国にてはこれ程の処外にはあらじと覚えゆ。

胸開き気伸ぶ。田は、半ば刈らずあり。刈りたるは皆田の緑に竹を組てそれにかけたり。・・・・。

「笹の雪」は、寛永寺坂下(今でも営業)の豆腐料理屋、江戸時代から吉原帰りに立ち寄る者が多かったと云う。

必ず二個の田楽が。これは、上野の和宮様が、あまり旨いのでお代わりをしたからと云う。

笹の雪の名も宮様だとか。根岸界隈、文人墨客、豪商達が好んで別荘として住んだと云う。

正岡子規は、台東区根岸に住み・夏目漱石は、文京区千駄木に住み・同じ東京帝大で二人は、文京区本郷に通った。

台東・文京の区境に不忍池に流れ込んでいた「藍染川」で仕切られた。

根岸は、入谷田圃・雀より多かった鶯・呉竹の根岸の里・・・。

1657年の明暦の大火後、寺院、武家屋敷の江戸城中心が、市街地へ移っていった。台東区は、浅草の浅草寺・上野の寛永寺の門前町が繁栄・発展した。

好きな駅の一つ、JR山手線「鶯谷駅」 開業明治45年(今でも乗降客下位)

区名が、上野の台地の東側に位置する所から「台東区」に。上野台地は、「忍ケ丘」と呼ばれ、台地の下が「入谷田圃」隅田川の沖積低地で沼地が続いていた。その下町に、地場産業が発展し、稲荷町に神仏具・西浅草合羽橋に台所用品・蔵前に玩具、文具、人形・鳥越に傘と製造・問屋街が出来、商人

職人気質が今でも引き継がれている。戦後新たに、上野から御徒町一帯にかけ闇市からアメヤ横丁が。

戦前の浅草は、東京一の繁華街で、六区興行街に整備され、通称12階の凌雲鶴・オペラ・映画・軽演劇・遊園地・・で賑わったと云う。

「闇市」

終戦直後の日本では、兵役からの復員や外地からの引揚げなどで都市人口が増加したが、輸入が途絶えた状態で政府の統制物資がほぼ底を突き、物価統制令下での配給制度は麻痺状態に陥っていた。

爆撃による交通網・流通網の損壊により農村部の抱える食料も流通が鈍化し、都市部に居住する人びとが欲する食料や物資は圧倒的に不足していた。

食料難は深刻を極め昭和20年の東京・「上野駅付近での餓死者は1日平均2.5人」。

昭和22年、には法律を守り、配給のみで生活しようとした裁判官「山口良忠」が餓死。

ほどんど全ての食料を統制物資とした食管制度のもとでは、配給以外に食料を入手することは即ち違法行為、が、一部の人間が、裏取引で手に入れ、

それを、街頭で叩き売って、大きな利益を上げていた。それが「闇市」である。

鶯谷駅のこの広場でも、バナナの叩売りで人盛りになった所である。

この坂を「闇坂」と云った。

JR上野駅は隣、上野台地はここまでで、入谷田圃へ出る。「忍ケ岡・藤堂高虎の屋敷があった」それで、伊賀上野(三重県)で上野と命名。

北の玄関口上野駅は、明治16年開業している。北に向かう鉄道は、田端駅から日暮里、鶯谷(新幹線は地下に)「上野駅」へ。

線路幅が広い

陸橋から見た日暮里方面

坂の間にあるトンネル

「入谷交差点」昔、賑わった交差点。

三ノ輪ー水天宮間の都電・上野ー亀井戸ー今井のトロリーバスと都営バス・居酒屋鍵屋・入谷鬼子母神と朝顔市・中根岸の西蔵院不動院「お行の松」

(大正15年天然記念物指定、高さ13.6m・樹齢約350年、昭和3年枯死(安藤広重)・根岸芸者と柳通りの繁華街・龍泉寺とお酉様・・・・・。

現在は、静かな交差点に。

車の往来激しい「言問通り」寛永寺坂ー浅草方面

入谷からも「東京ツリータワー」が。

「入谷鬼子母神」 鶯谷駅から西約200m

7月上旬の朝顔市が

下町の銭湯(ほとんどが同じ建物)

「昭和通り・国道一号線、4号線・日光街道」

首都高入谷入口

言問通り 朝顔市発祥の地(碑)

「下谷・真源寺」 日蓮宗の寺・山号ー仏立山

1659年「日融」創建と伝わる。

本尊ー鬼子母神 (恐れ入谷の鬼子母神・・・・)

子育て・安産の神

江戸時代朝顔の産地

浅草国際通り (浅草ビューホテル以前は松竹国際劇場があった)

現在の演芸場辺りが中心街で、(6区)映画館などが並んでいた。

「寛永寺」-上野桜木町、天台宗・山号 東叡山・1625年天海僧正開山・江戸城の鬼門(北東)・徳川家光が本坊建立、家綱根本中堂建立

4.5.8.10.11・13代将軍菩提寺・面積118万m2。

浅草寺へ。

坪内逍遥・幸田露伴等の作品に感動し、小説家を目指すが果たせず、俳句に興味し同志を集めた。

江戸時代末期俗化した俳句の革新に努める。

結核から脊髄カリエス併発晩年は床の中で過ごした。河東碧梧桐・高浜虚子など多くの門人がいる。

子規は、住まいの根岸から千住を散策で次のように書いている。

「笹の雪(豆腐料理の店)の横を野へ出づ。野はづれに小さき家の垣に山茶花の一つ、二つ赤う咲けり、窓の中に檜木笠をかけたるもゆかし。

空忽ち開く。・・・・見渡す限り眉墨程の山も無ければ、平地の眺めの広き、我国にてはこれ程の処外にはあらじと覚えゆ。

胸開き気伸ぶ。田は、半ば刈らずあり。刈りたるは皆田の緑に竹を組てそれにかけたり。・・・・。

「笹の雪」は、寛永寺坂下(今でも営業)の豆腐料理屋、江戸時代から吉原帰りに立ち寄る者が多かったと云う。

必ず二個の田楽が。これは、上野の和宮様が、あまり旨いのでお代わりをしたからと云う。

笹の雪の名も宮様だとか。根岸界隈、文人墨客、豪商達が好んで別荘として住んだと云う。

正岡子規は、台東区根岸に住み・夏目漱石は、文京区千駄木に住み・同じ東京帝大で二人は、文京区本郷に通った。

台東・文京の区境に不忍池に流れ込んでいた「藍染川」で仕切られた。

根岸は、入谷田圃・雀より多かった鶯・呉竹の根岸の里・・・。

1657年の明暦の大火後、寺院、武家屋敷の江戸城中心が、市街地へ移っていった。台東区は、浅草の浅草寺・上野の寛永寺の門前町が繁栄・発展した。

好きな駅の一つ、JR山手線「鶯谷駅」 開業明治45年(今でも乗降客下位)

区名が、上野の台地の東側に位置する所から「台東区」に。上野台地は、「忍ケ丘」と呼ばれ、台地の下が「入谷田圃」隅田川の沖積低地で沼地が続いていた。その下町に、地場産業が発展し、稲荷町に神仏具・西浅草合羽橋に台所用品・蔵前に玩具、文具、人形・鳥越に傘と製造・問屋街が出来、商人

職人気質が今でも引き継がれている。戦後新たに、上野から御徒町一帯にかけ闇市からアメヤ横丁が。

戦前の浅草は、東京一の繁華街で、六区興行街に整備され、通称12階の凌雲鶴・オペラ・映画・軽演劇・遊園地・・で賑わったと云う。

「闇市」

終戦直後の日本では、兵役からの復員や外地からの引揚げなどで都市人口が増加したが、輸入が途絶えた状態で政府の統制物資がほぼ底を突き、物価統制令下での配給制度は麻痺状態に陥っていた。

爆撃による交通網・流通網の損壊により農村部の抱える食料も流通が鈍化し、都市部に居住する人びとが欲する食料や物資は圧倒的に不足していた。

食料難は深刻を極め昭和20年の東京・「上野駅付近での餓死者は1日平均2.5人」。

昭和22年、には法律を守り、配給のみで生活しようとした裁判官「山口良忠」が餓死。

ほどんど全ての食料を統制物資とした食管制度のもとでは、配給以外に食料を入手することは即ち違法行為、が、一部の人間が、裏取引で手に入れ、

それを、街頭で叩き売って、大きな利益を上げていた。それが「闇市」である。

鶯谷駅のこの広場でも、バナナの叩売りで人盛りになった所である。

この坂を「闇坂」と云った。

JR上野駅は隣、上野台地はここまでで、入谷田圃へ出る。「忍ケ岡・藤堂高虎の屋敷があった」それで、伊賀上野(三重県)で上野と命名。

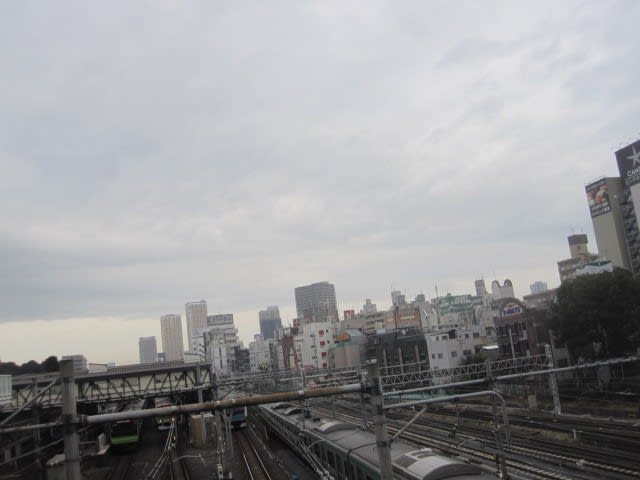

北の玄関口上野駅は、明治16年開業している。北に向かう鉄道は、田端駅から日暮里、鶯谷(新幹線は地下に)「上野駅」へ。

線路幅が広い

陸橋から見た日暮里方面

坂の間にあるトンネル

「入谷交差点」昔、賑わった交差点。

三ノ輪ー水天宮間の都電・上野ー亀井戸ー今井のトロリーバスと都営バス・居酒屋鍵屋・入谷鬼子母神と朝顔市・中根岸の西蔵院不動院「お行の松」

(大正15年天然記念物指定、高さ13.6m・樹齢約350年、昭和3年枯死(安藤広重)・根岸芸者と柳通りの繁華街・龍泉寺とお酉様・・・・・。

現在は、静かな交差点に。

車の往来激しい「言問通り」寛永寺坂ー浅草方面

入谷からも「東京ツリータワー」が。

「入谷鬼子母神」 鶯谷駅から西約200m

7月上旬の朝顔市が

下町の銭湯(ほとんどが同じ建物)

「昭和通り・国道一号線、4号線・日光街道」

首都高入谷入口

言問通り 朝顔市発祥の地(碑)

「下谷・真源寺」 日蓮宗の寺・山号ー仏立山

1659年「日融」創建と伝わる。

本尊ー鬼子母神 (恐れ入谷の鬼子母神・・・・)

子育て・安産の神

江戸時代朝顔の産地

浅草国際通り (浅草ビューホテル以前は松竹国際劇場があった)

現在の演芸場辺りが中心街で、(6区)映画館などが並んでいた。

「寛永寺」-上野桜木町、天台宗・山号 東叡山・1625年天海僧正開山・江戸城の鬼門(北東)・徳川家光が本坊建立、家綱根本中堂建立

4.5.8.10.11・13代将軍菩提寺・面積118万m2。

浅草寺へ。