「助六・歌舞伎」

侠客の助六は、「曾我五郎」で、白酒売りは「兄 曾我十郎」という設定が、「助六」のモデル三人いると云う。

江戸浅草の米問屋あるいは魚問屋の大店に大捌助六と戸澤助六・京・大坂でその男気をもって名を馳せた助六という侠客説、

又は、江戸・蔵前の札差で、粋で気前のいい文化人として知られた大口屋暁雨説。

「大口屋暁雨」

明治30年、 五月東京歌舞伎座初演の侠客春雨傘より、九代目「市川團十郎」の大口屋暁雨。

京坂の助六はというと、江戸の幡随院長兵衛と並び称されるほどの侠客だったという。これが、総角という名の京・嶋原の傾城と果たせぬ恋仲になり、

大坂の千日寺で心中したのが延宝年間のことであるという。

異説も多く、助六は侠客ではなく大坂の大店・萬屋の若旦那だったとする説、総角は、大坂・新町の太夫だったとする説、

また、事件も心中などではなく喧嘩で殺された助六の仇を気丈な総角が討ったものだとする説など、さまざま。

大口屋暁雨は、実在が確認できる人物で、寛延から宝暦年間に江戸の芝居町や吉原で豪遊して粋を競った18人の通人、いわゆる「十八大通」の一人に数えられている。

暁雨は、俳名で、実の名を治兵衛といい、俳諧や書画骨董に通じた文化人で、たいそう気前も良かった。

特に二代目團十郎の贔屓筋だったことから、彼の務める舞台ならどんなに客入りの悪い興行でも木戸札を買い上げてくれた。

そうしたことから二人は親交を深めるようになり、江戸では次第に「團十郎の助六は大口屋を真似たもの」という噂が広まる。

暁雨の方も助六そっくりの出で立ちで吉原に出入りし、「今様助六」などと呼ばれ、どちらがどちらを先に真似たのかは不明だが、いずれにしてもこの頃から助六の鉢巻が大口屋の好んだ江戸紫に染め直されたという。

暁雨は、明治になると彼自身が歌舞伎の題材にされ、福地桜痴作の「侠客春雨傘」がそれで、

主人公は「元は札差の大口屋の若旦那で治兵衛といったが、今ではその名もとどろく侠客・暁雨」という設定され、出端の唄ー「助六が花道から出る時の伴奏音楽を出端の唄」という。

言問橋付近の地図

神田川に架かる「浅草橋」は、日本橋から奥州・日光・水戸へ向かう街道筋。

幕府は、1636年橋の南に「見附門」を設置している。明治に廃止、現在の橋は昭和4年。

「水上バス」乗り場は、言問橋と吾妻橋にある。

「東武電鉄」は、明治29年、創業。31年、英国ベイヤーピーコック社製機関車12両注文の内、最初の2両(C型タンク機関車)が到着

明治32年、北千住~久喜間営業開始・・・・。

大きく飛躍、現在は、本社、墨田区押上に所在。

東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県の1都4県に、総営業キロ数463.3kmに及ぶ鉄道路線を有する大手。

営業キロ数は、2010年現在JRをのぞく日本の鉄道では近畿日本鉄道(508.1km、第三種鉄道事業区間を含めると582.2km)に次いで第2位、関東地方では最長に。路線は、伊勢崎線(東武スカイツリーライン)・日光線や野田線(東武アーバンパークライン)を軸とし、「本線」と、東上本線・越生線からなる「東上線」の2つの路線群に分けられる。

東武線、浅草駅を出るとすぐ隅田川を渡る。正面に陸橋が

浅草水上バス乗船場

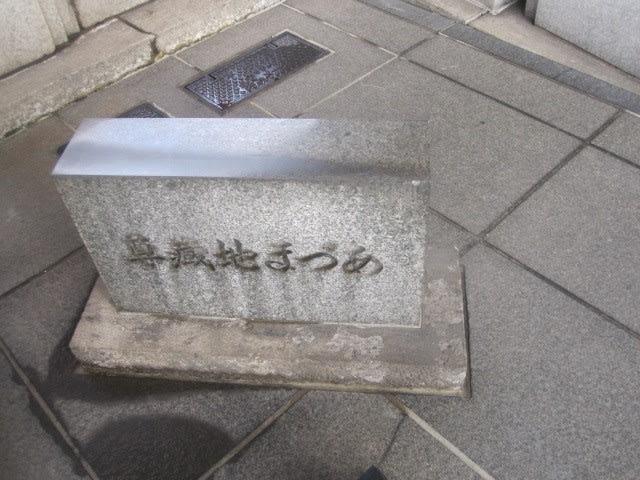

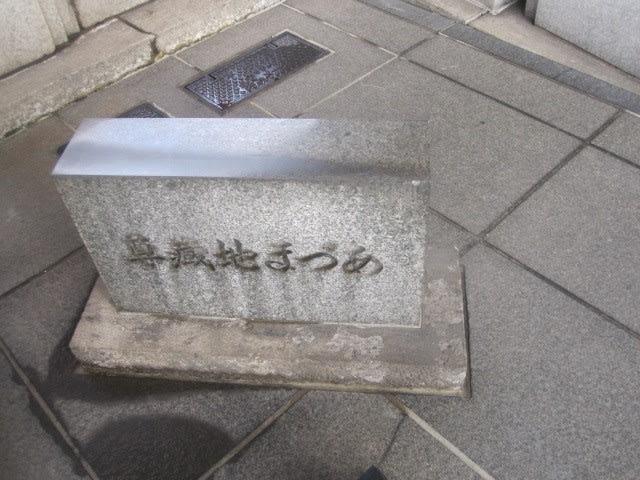

吾妻地蔵尊

供養塔

侠客の助六は、「曾我五郎」で、白酒売りは「兄 曾我十郎」という設定が、「助六」のモデル三人いると云う。

江戸浅草の米問屋あるいは魚問屋の大店に大捌助六と戸澤助六・京・大坂でその男気をもって名を馳せた助六という侠客説、

又は、江戸・蔵前の札差で、粋で気前のいい文化人として知られた大口屋暁雨説。

「大口屋暁雨」

明治30年、 五月東京歌舞伎座初演の侠客春雨傘より、九代目「市川團十郎」の大口屋暁雨。

京坂の助六はというと、江戸の幡随院長兵衛と並び称されるほどの侠客だったという。これが、総角という名の京・嶋原の傾城と果たせぬ恋仲になり、

大坂の千日寺で心中したのが延宝年間のことであるという。

異説も多く、助六は侠客ではなく大坂の大店・萬屋の若旦那だったとする説、総角は、大坂・新町の太夫だったとする説、

また、事件も心中などではなく喧嘩で殺された助六の仇を気丈な総角が討ったものだとする説など、さまざま。

大口屋暁雨は、実在が確認できる人物で、寛延から宝暦年間に江戸の芝居町や吉原で豪遊して粋を競った18人の通人、いわゆる「十八大通」の一人に数えられている。

暁雨は、俳名で、実の名を治兵衛といい、俳諧や書画骨董に通じた文化人で、たいそう気前も良かった。

特に二代目團十郎の贔屓筋だったことから、彼の務める舞台ならどんなに客入りの悪い興行でも木戸札を買い上げてくれた。

そうしたことから二人は親交を深めるようになり、江戸では次第に「團十郎の助六は大口屋を真似たもの」という噂が広まる。

暁雨の方も助六そっくりの出で立ちで吉原に出入りし、「今様助六」などと呼ばれ、どちらがどちらを先に真似たのかは不明だが、いずれにしてもこの頃から助六の鉢巻が大口屋の好んだ江戸紫に染め直されたという。

暁雨は、明治になると彼自身が歌舞伎の題材にされ、福地桜痴作の「侠客春雨傘」がそれで、

主人公は「元は札差の大口屋の若旦那で治兵衛といったが、今ではその名もとどろく侠客・暁雨」という設定され、出端の唄ー「助六が花道から出る時の伴奏音楽を出端の唄」という。

言問橋付近の地図

神田川に架かる「浅草橋」は、日本橋から奥州・日光・水戸へ向かう街道筋。

幕府は、1636年橋の南に「見附門」を設置している。明治に廃止、現在の橋は昭和4年。

「水上バス」乗り場は、言問橋と吾妻橋にある。

「東武電鉄」は、明治29年、創業。31年、英国ベイヤーピーコック社製機関車12両注文の内、最初の2両(C型タンク機関車)が到着

明治32年、北千住~久喜間営業開始・・・・。

大きく飛躍、現在は、本社、墨田区押上に所在。

東京都・埼玉県・千葉県・栃木県・群馬県の1都4県に、総営業キロ数463.3kmに及ぶ鉄道路線を有する大手。

営業キロ数は、2010年現在JRをのぞく日本の鉄道では近畿日本鉄道(508.1km、第三種鉄道事業区間を含めると582.2km)に次いで第2位、関東地方では最長に。路線は、伊勢崎線(東武スカイツリーライン)・日光線や野田線(東武アーバンパークライン)を軸とし、「本線」と、東上本線・越生線からなる「東上線」の2つの路線群に分けられる。

東武線、浅草駅を出るとすぐ隅田川を渡る。正面に陸橋が

浅草水上バス乗船場

吾妻地蔵尊

供養塔