6/9、鳥越神社の夜祭り、久し振りに浅草に出た。浅草寺の大提灯雷門総門を潜った。向かって左に雷神の像、右に風神の像睨んでる。

浅草のシンボルに定着し、観光用人力車の勧誘合戦が、外人も多い。

雷門の大提灯の大きさは、高さ4.5m・重さ130kgと云う。

浅草観音で名高い、金竜山浅草寺参拝した。本坊は、伝法院通り、寺伝によると628年推古天皇時代とある。

5.5cmの聖観音黄金像が隅田川で網に掛ったという。本堂前は、人人である。

地下鉄地下道に三社祭りの絵

浅草寺の「鎌倉時代吾妻鏡」によれば、1181年、鎌倉の鶴岡八幡宮造営に際し、浅草から宮大工を呼び寄せている。

1192年、鎌倉の勝長寿院で後白河法皇の四十九日法要が営まれた際、浅草寺の僧が参加している。後深草院二条の「とはずがたり」には、

1290年 浅草寺に参詣した時の様子が描写されている。

1590年、江戸に入府した徳川家康は浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を与えた。

江戸大災があったが、3代将軍徳川家光の援助により、1648年に五重塔、1649年に本堂が再建された。

徳川将軍家に重んじられた浅草寺は観音霊場として多くの参詣者を集めた。

観光客と人力車で溢れている

1685年には、表参道に「仲見世」の前身である商店が設けられ、寺が近隣住民に境内の清掃を役務として課す見返りに開業を許可したという。

江戸時代中期になると、境内西側奥の通称「奥山」と呼ばれる区域では大道芸などが行われるようになり、境内は庶民の娯楽の場となった。

1842年から、江戸三座の芝居小屋が浅草聖天町(猿若町、現・台東区浅草六丁目)に移転している。

東京スカイツリーで五重塔が小さく見える

浅草寺弁天堂「時の鐘」は、江戸時代、人々に時刻を知らせる役割を果たしていたのが時の鐘である。

当初は、江戸城内にあったが、江戸市街地の拡大にともない日本橋本石町に設置され、さらには浅草寺や寛永寺(上野山内)など、九箇所でも時を知らせた。

鐘の大きさは、高さ2、12m、直径1、52m。鐘銘によれば、撰文は浅草寺別当権僧正宣存で、1692年、五代将軍綱吉の命により、深川住の太田近江大掾藤原正次が改鋳し、その費用として下総(現、千葉県)関宿藩主牧野備前守成貞が黄金二百両を寄進した。

この鐘は、時の鐘として、あるいは浅草寺梵鐘として、さまざまな文学に登場する。

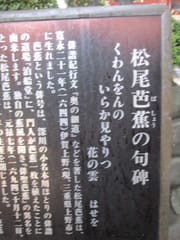

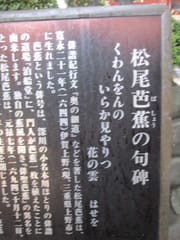

松尾芭蕉の句で、 花の雲 鐘は上野か 浅草か。

昔と変わらずの弁天堂付近

境内の銅像阿弥陀如来坐像は、極楽浄土にあって法を説き無量の光明と寿命をもって永遠の生命を与えてくださる仏さまと云う。

像は唐銅製で、阿弥陀三尊像として1693年に千人近い信徒によって建立された物。

本堂裏にあったものを、1994年にこの地に奉安したと云う。総高7.5m。

銅像三尊は、移転していた。

境内の母子地蔵尊は、 第二次世界大戦末期のソ連参戦で混乱状態となった中国東北部(旧満州)で避難行の末命を落とした日本人の数は二十万人を超えると云われています。

酷寒の曠野を逃げ惑うの母子が生別れとなったり飢えや疫病に苦しみながら亡くなるなどその悲劇は数知れません。

犠牲となられた母子の霊を慰め、また、いまだ再会かなわない親と子の心のよりどころとして二度と戦争という過ちを繰り返さない事を祈念しつつここに、母子地蔵を建立。1997年願主、千野氏ほか。

母子地蔵尊も気が付かなかった

浅草寺に並んで「浅草神社」、三社様として親しまれている。浅草寺の本尊の黄金観音像を隅田川底から白い上げた漁師の、

檜前の浜成・武成兄弟と村長の土師、真中知の三人を祭神とし「三社様」という。

神社の祭りを「三社祭り」といい、江戸三大祭の一つ。毎年5月。

浅草神社をゆっくり参拝、三社祭の輿庫がならんでいた

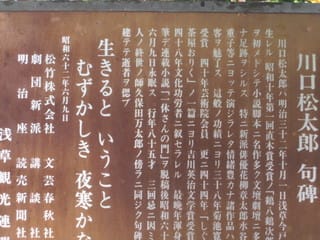

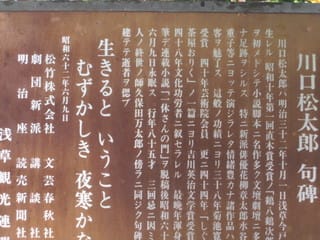

浅草生まれ「川口松太郎」は、洋服屋や、警察署の給仕、1915年の夏から約1年間、栃木県芳賀町にあった祖母井郵便局に電信技士として勤務などした後、久保田万太郎に師事する。

1915年小山内薫門下の脚本研究会員1923年の関東大震災の後、大阪のプラトン社に勤め、直木三十五と共に働き、「苦楽」の編集に当たる。

劇団新生新派主事1938年 大映監査役専務1947年、同取締役1960年、明治座取締役制作部長、浪花楽天地監査役。

1935年、「鶴八鶴次郎」などで第1回直木賞を受賞。代表作の「愛染かつら」は、1938年(昭和13年)に映画化、田中絹代・上原謙の主演で人気を博した。

1966年、日本芸術院会員 1973年、文化功労者。境内に碑がある。

川口松太郎碑

久保田万次郎は、1889年 - 1963年、浅草生まれの大正から昭和にかけて活躍した俳人、小説家、劇作家。生粋の江戸っ子として伝統的な江戸言葉を駆使して下町情緒と古典落語を愛し、滅びゆく下町の人情を描いた。

句碑 浅草神社に 「竹馬やいろはにほへとちりぢりに」

駒形どぜうの庭 「みこしまつのどぜう汁すすりけり」。

浅草と云えば「永井荷風」昭和20年 岡山で終戦を迎えるている。昭和21年 市川市菅野のフランス文学者、小西茂也宅に借家を構える。「踊子」「勲章」「浮沈」など一挙に発表。「勲章」は浅草の楽屋通いの中から生まれた作品。「踊子」「春情鳩の街」を浅草の劇場で上演する。「断腸亭日乗」を中央公論に連載。再び浅草通いが始まる。

昭和23年借家を出て、同じ菅野に新居を購入(平屋建て家屋18坪 金32万円)し、昭和25年 「老人」発表。葛飾区立石で暮らす世捨て人のような老人に自らを重ねる。5月「渡り鳥いつ帰る」をオペラ座で上演し、荷風は通行人として出演する。

生活。昭和27年 文化勲章受章(選考委員の久保田万太郎の推挙があったという)

久保田万次郎碑 時代屋の人力車に新婚さんが

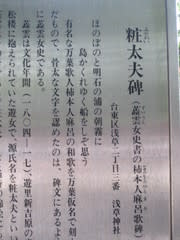

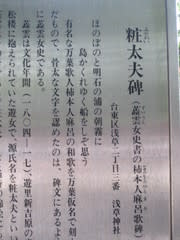

石鳥居の右手の句碑群の中に「人麿の歌碑」が、 ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島がくれゆく舟をしぞ思ふ

歌は本曲にも引用されているが、万葉集ではなく、古今集に収録されているもの。

碑面にはこの短歌を万葉仮名で書いて刻み、「蕋雲女史文鴦書」とある。蕋雲女史とは、1804~17年の吉原の遊女で、粧太夫という名妓、書を中井敬義に学び和歌もたしなんだ。

歌碑は人麿を慕う粧太夫が人麿社に献納したものと云う。

粧大夫碑 観光人力車、婚礼人力車が

初代市川猿翁、1888- 1963年は、明治から戦後昭和にかけて活躍した歌舞伎役者。

屋号は 澤瀉屋。定紋は澤瀉、替紋は三ツ猿。俳名に笑猿。

神社境内の句碑ー 翁の文字 まだ身にそはず 衣がえー 猿翁. 建碑 1967年。

市川猿翁碑 隅田公園方面へ

松坂屋デパート、隅田公園前、から吾妻橋水上バス乗り場に向かうと住宅の挟まれて小さな「嬉しい森の神社」があったので合掌する。

地元アサヒビール本社があるわりに、浅草で旨いビールが飲めないのは残念である。

雷門付近に直営アサヒビールのサービス最高の、ホールをお願いしたい。

街角に小さな鎮守様、誰と無くお祖納物が 吾妻橋雷門側、

本所吾妻橋に、「あずま地蔵尊」がある。遊歩道を挟んだ目と鼻の先に「墨田公園入口」と記した石碑がひっそりと建っているのに気がついた。古い碑である。「復興完成記念」、昭和7年4月吉日に建立されたとその石碑に刻まれている。

関東大震災・東京大空襲の碑、特に吾妻橋は猛火に、石碑には数度修復された痕跡がある。合掌する。

吾妻地蔵尊合掌 大川(隅田川) 生ビールをここで

鳥越神社は夜祭に行く。時間があるので、ビール生を飲む。

次回、鳥越神社夜祭りへ(徒歩約20分)。

浅草のシンボルに定着し、観光用人力車の勧誘合戦が、外人も多い。

雷門の大提灯の大きさは、高さ4.5m・重さ130kgと云う。

浅草観音で名高い、金竜山浅草寺参拝した。本坊は、伝法院通り、寺伝によると628年推古天皇時代とある。

5.5cmの聖観音黄金像が隅田川で網に掛ったという。本堂前は、人人である。

地下鉄地下道に三社祭りの絵

浅草寺の「鎌倉時代吾妻鏡」によれば、1181年、鎌倉の鶴岡八幡宮造営に際し、浅草から宮大工を呼び寄せている。

1192年、鎌倉の勝長寿院で後白河法皇の四十九日法要が営まれた際、浅草寺の僧が参加している。後深草院二条の「とはずがたり」には、

1290年 浅草寺に参詣した時の様子が描写されている。

1590年、江戸に入府した徳川家康は浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を与えた。

江戸大災があったが、3代将軍徳川家光の援助により、1648年に五重塔、1649年に本堂が再建された。

徳川将軍家に重んじられた浅草寺は観音霊場として多くの参詣者を集めた。

観光客と人力車で溢れている

1685年には、表参道に「仲見世」の前身である商店が設けられ、寺が近隣住民に境内の清掃を役務として課す見返りに開業を許可したという。

江戸時代中期になると、境内西側奥の通称「奥山」と呼ばれる区域では大道芸などが行われるようになり、境内は庶民の娯楽の場となった。

1842年から、江戸三座の芝居小屋が浅草聖天町(猿若町、現・台東区浅草六丁目)に移転している。

東京スカイツリーで五重塔が小さく見える

浅草寺弁天堂「時の鐘」は、江戸時代、人々に時刻を知らせる役割を果たしていたのが時の鐘である。

当初は、江戸城内にあったが、江戸市街地の拡大にともない日本橋本石町に設置され、さらには浅草寺や寛永寺(上野山内)など、九箇所でも時を知らせた。

鐘の大きさは、高さ2、12m、直径1、52m。鐘銘によれば、撰文は浅草寺別当権僧正宣存で、1692年、五代将軍綱吉の命により、深川住の太田近江大掾藤原正次が改鋳し、その費用として下総(現、千葉県)関宿藩主牧野備前守成貞が黄金二百両を寄進した。

この鐘は、時の鐘として、あるいは浅草寺梵鐘として、さまざまな文学に登場する。

松尾芭蕉の句で、 花の雲 鐘は上野か 浅草か。

昔と変わらずの弁天堂付近

境内の銅像阿弥陀如来坐像は、極楽浄土にあって法を説き無量の光明と寿命をもって永遠の生命を与えてくださる仏さまと云う。

像は唐銅製で、阿弥陀三尊像として1693年に千人近い信徒によって建立された物。

本堂裏にあったものを、1994年にこの地に奉安したと云う。総高7.5m。

銅像三尊は、移転していた。

境内の母子地蔵尊は、 第二次世界大戦末期のソ連参戦で混乱状態となった中国東北部(旧満州)で避難行の末命を落とした日本人の数は二十万人を超えると云われています。

酷寒の曠野を逃げ惑うの母子が生別れとなったり飢えや疫病に苦しみながら亡くなるなどその悲劇は数知れません。

犠牲となられた母子の霊を慰め、また、いまだ再会かなわない親と子の心のよりどころとして二度と戦争という過ちを繰り返さない事を祈念しつつここに、母子地蔵を建立。1997年願主、千野氏ほか。

母子地蔵尊も気が付かなかった

浅草寺に並んで「浅草神社」、三社様として親しまれている。浅草寺の本尊の黄金観音像を隅田川底から白い上げた漁師の、

檜前の浜成・武成兄弟と村長の土師、真中知の三人を祭神とし「三社様」という。

神社の祭りを「三社祭り」といい、江戸三大祭の一つ。毎年5月。

浅草神社をゆっくり参拝、三社祭の輿庫がならんでいた

浅草生まれ「川口松太郎」は、洋服屋や、警察署の給仕、1915年の夏から約1年間、栃木県芳賀町にあった祖母井郵便局に電信技士として勤務などした後、久保田万太郎に師事する。

1915年小山内薫門下の脚本研究会員1923年の関東大震災の後、大阪のプラトン社に勤め、直木三十五と共に働き、「苦楽」の編集に当たる。

劇団新生新派主事1938年 大映監査役専務1947年、同取締役1960年、明治座取締役制作部長、浪花楽天地監査役。

1935年、「鶴八鶴次郎」などで第1回直木賞を受賞。代表作の「愛染かつら」は、1938年(昭和13年)に映画化、田中絹代・上原謙の主演で人気を博した。

1966年、日本芸術院会員 1973年、文化功労者。境内に碑がある。

川口松太郎碑

久保田万次郎は、1889年 - 1963年、浅草生まれの大正から昭和にかけて活躍した俳人、小説家、劇作家。生粋の江戸っ子として伝統的な江戸言葉を駆使して下町情緒と古典落語を愛し、滅びゆく下町の人情を描いた。

句碑 浅草神社に 「竹馬やいろはにほへとちりぢりに」

駒形どぜうの庭 「みこしまつのどぜう汁すすりけり」。

浅草と云えば「永井荷風」昭和20年 岡山で終戦を迎えるている。昭和21年 市川市菅野のフランス文学者、小西茂也宅に借家を構える。「踊子」「勲章」「浮沈」など一挙に発表。「勲章」は浅草の楽屋通いの中から生まれた作品。「踊子」「春情鳩の街」を浅草の劇場で上演する。「断腸亭日乗」を中央公論に連載。再び浅草通いが始まる。

昭和23年借家を出て、同じ菅野に新居を購入(平屋建て家屋18坪 金32万円)し、昭和25年 「老人」発表。葛飾区立石で暮らす世捨て人のような老人に自らを重ねる。5月「渡り鳥いつ帰る」をオペラ座で上演し、荷風は通行人として出演する。

生活。昭和27年 文化勲章受章(選考委員の久保田万太郎の推挙があったという)

久保田万次郎碑 時代屋の人力車に新婚さんが

石鳥居の右手の句碑群の中に「人麿の歌碑」が、 ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島がくれゆく舟をしぞ思ふ

歌は本曲にも引用されているが、万葉集ではなく、古今集に収録されているもの。

碑面にはこの短歌を万葉仮名で書いて刻み、「蕋雲女史文鴦書」とある。蕋雲女史とは、1804~17年の吉原の遊女で、粧太夫という名妓、書を中井敬義に学び和歌もたしなんだ。

歌碑は人麿を慕う粧太夫が人麿社に献納したものと云う。

粧大夫碑 観光人力車、婚礼人力車が

初代市川猿翁、1888- 1963年は、明治から戦後昭和にかけて活躍した歌舞伎役者。

屋号は 澤瀉屋。定紋は澤瀉、替紋は三ツ猿。俳名に笑猿。

神社境内の句碑ー 翁の文字 まだ身にそはず 衣がえー 猿翁. 建碑 1967年。

市川猿翁碑 隅田公園方面へ

松坂屋デパート、隅田公園前、から吾妻橋水上バス乗り場に向かうと住宅の挟まれて小さな「嬉しい森の神社」があったので合掌する。

地元アサヒビール本社があるわりに、浅草で旨いビールが飲めないのは残念である。

雷門付近に直営アサヒビールのサービス最高の、ホールをお願いしたい。

街角に小さな鎮守様、誰と無くお祖納物が 吾妻橋雷門側、

本所吾妻橋に、「あずま地蔵尊」がある。遊歩道を挟んだ目と鼻の先に「墨田公園入口」と記した石碑がひっそりと建っているのに気がついた。古い碑である。「復興完成記念」、昭和7年4月吉日に建立されたとその石碑に刻まれている。

関東大震災・東京大空襲の碑、特に吾妻橋は猛火に、石碑には数度修復された痕跡がある。合掌する。

吾妻地蔵尊合掌 大川(隅田川) 生ビールをここで

鳥越神社は夜祭に行く。時間があるので、ビール生を飲む。

次回、鳥越神社夜祭りへ(徒歩約20分)。

1、襟には栄ゆる 山吹色に 2、疾風電撃 天地を揺りて

1、襟には栄ゆる 山吹色に 2、疾風電撃 天地を揺りて