鑑真 688-763 唐招提寺を開いた日本律宗の開祖で渡米僧、唐の学僧、弟子4万余人を持つ有力者であった。

彼は、日本へ布教するため渡来し、大仏殿の前に戒壇を開いて多くの人々に菩薩戒を授けた。伝律と唐招提寺の充実に専念し、76年の生涯を終えている。

聖武天皇の看病禅師として「鑑真」が活躍したために、大僧都に補された。破格の抜擢である。朝廷は、鑑真が僧尼の領袖として活躍することを期待したようである。鑑真は、仏教で最も大切なものは、「戒律」と説いていたと云う。

律宗は、南都六宗「三輪・成実・法相・倶舎・華厳・律」中、特に有力な宗派になっている。中世には、「禅」と並び「禅律」と云われている。

義淵 728 法相宗高僧 大和国生まれ、聖武天皇から徳行を高く買われて、岡連の姓を与えられている。

義淵の父は、仏に祈り義淵を授かったと伝わる。子が出来ず長年観世音に願っていると、ある夜、柴垣の上から幼児の泣き声がして見ると

白帳の包まれ香気に満ちていたと云う。天智天皇は、それを聞き、その子を皇子達と宮で育てたと云う。

玄・行基などは義淵の弟子と云われている。

聖武天皇 701-756 45代・文武天皇皇子。仏教保護し、南都六宗の学問助成した。「天平文化」花開く、国々に国分寺を創り中央に

東大寺を置く大仏を造る、鋳物の技術を用いている。(古代仏師の技の粋を集め友として評価が高い)

「唐招提寺」薬師寺と並んでいる五条町の律宗総本山。

国宝ー乾漆盧舎那仏坐像・史跡ー境内。688-763年 鑑真開山。唐招提寺は1998年に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録されている。

唐招提寺・鐘楼 南大門から金堂を

鑑真は、幾多の障害や海難を得て、失明の不運の中6度目で渡海に成功し、753年薩摩国に到達。その翌年「東大寺大仏殿」前に戒壇を設け、

聖武・孝謙天皇をはじめ、多くの高僧達に授戒。

後戒壇院を辞し、天武天皇の皇子「新田部親王」の旧邸を賜り759年に戒院を設けた。

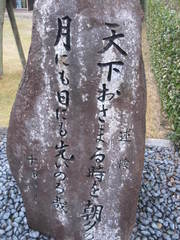

開山鑑真和上は、唐の人 芭蕉翁句碑

仏のもとに修行する人々の場の意味で「招堤」を寺名とし、「唐招提寺」と称した。

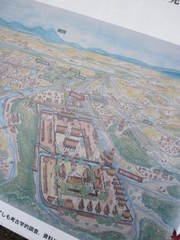

伽藍が整備されたのは、9世紀に入ってからと考えられている。

平安後期以降再三の大地震や火災の被害もあり、堂宇の損傷とともに寺運も衰退した。江戸時代に徳川綱吉や桂昌院らの崇敬を得て

大規模な修理が行われた。

金堂

奈良時代末期造営の「金堂」(国宝)は、正面やく12.6m・側面約7.2mの単層寄棟造で、エンタシスの太い柱で屋根を支えている。

「招提寺建立縁起」に、寺内の建物の名称とそれらの建物は誰の造営によるものであるかが記されている。

それによると、金堂は鑑真の弟子でともに来日した如宝の造営、食堂(じきどう)は藤原仲麻呂家の施入(寄進)、羂索堂(けんさくどう)は藤原清河家の施入であった。また、講堂は、平城宮の東朝集殿を移築改造したものであった。金堂の建立年代には諸説あるが、おおむね8世紀末と推定され、鑑真の没後に建立されたものである。

伽藍の造営は鑑真の弟子の如宝、孫弟子の豊安の代にまで引き継がれた。平安時代以後、一時衰退したが、鎌倉時代の僧・覚盛によって復興された。

伽藍配置と境内 754年の建築8本の列柱 本堂中央に本尊廬舎那仏座像が

講堂ー国宝。

入母屋造、本瓦葺き。平城宮の東朝集殿を移築・改造したもので、760年頃、平城宮の改修に伴って移築された。

東朝集殿は、壁や建具のほとんどない開放的な建物で、屋根は切妻造であったが、寺院用に改造するにあたって、屋根を入母屋造とし、建具を入れている。

鎌倉時代の 1275年にも改造されているが、奈良時代宮廷建築の唯一の遺構として極めて貴重。

堂内には本尊弥勒如来坐像(重文、鎌倉時代)と、持国天、増長天立像(重文、奈良時代)を安置する。

木造弥勒仏坐像 - 像高283.3センチメートル。鎌倉時代の作。

膝裏には、1287年の記があるが、「招提千歳伝記」によると開眼供養は5年後の 1292年である。

木造持国天、増長天立像 - 像高はそれぞれ132.5及び128.2cm。

甲の文様の彫り口などに唐時代の石彫との類似が指摘され、鑑真と共に来朝した工人が制作に関与したと推定。

寺宝は、建築・工芸・経文・絵画と多数、 鎌倉時代礼堂僧房のまま残る・講堂は平城宮移転

本尊ー廬舎那仏(国宝)・中興年ー寛元2年(1244年)・中興「覚盛」・札所ー神仏霊場巡拝の道第24番

文化財ー金堂、乾漆鑑真和尚坐像ほか(国宝)・礼堂、絹本著色十六羅漢像ほか多数ある。「重要文化財、世界遺産」に。

本願殿 礼堂 昔から奈良の大寺は仏法研究の学校であった

次回は、法隆寺へ。