20年ぶりの「広島」である。

市は県南西部、広島平野と広島湾に面して、県庁所在地、中国・四国地方の大都市である。

広島の名の由来が面白い。

「大江広元」 1148-1225 鎌倉幕府重臣・朝廷の太政官・書記官、頼朝に招かれ、公文所・政所のの別当・守護・地頭設置の献策、頼朝死後政子の「13人合議制」参画・北条執権体制に尽力し、京下りの幕府「中原親能」の義兄にあたる。

「承久の乱」広元と政子で出撃と決める。広元の子孫ー長井・毛利・海東・水谷など。

「福島元長」~1597 豪族、福島親長の娘結婚、(川之内海賊衆の有力な家)1525年で武田氏と離れ、太内方に帰順、1551年毛利元就が佐東郡に兵を進めた時に、これに応じている。1589年毛利輝元が広島城築城時に、大江広元屋敷に立ち寄っている。

福島氏の屋敷は、古川にあったと云う。

なぜ、二人を紹介したのは、「大江広元」の広と「福島元長」の島を合わせ「広島」になったと云う。

中國山脈を背に、太田川の分流が6本「猿こう川・京橋川・元安川・本川・天満川と太田川放水路」の三角州。

1590年毛利輝元が「太田川」三角州を生かし「寒村五ヶ庄・広島城」築城し城下町を建設した。その後、「福島正則」、1619年浅野長晟が紀州から入封以降12代・250年続く。

広島駅は、JR山陽本線・新幹線・呉線・芸備線・可部線・広島電鉄、又、国道2号線・高速道などと海上交通・広島港(宇品港)四国松山国際港湾都市になっている。

「稲荷大橋」

1912年・大正元年に、現在の広島電鉄宇品線の一部となる広島駅前から紙屋町を経由して御幸橋に至る区間が開通。

それに伴い現在地の「京橋川」に電車専用の「稲荷町鉄橋」が架けられ、

1945年・昭和20年8月6日、原爆被災、爆心地から1.35kmに位置し、レールは曲がり枕木は数本焼けたが落橋はせず、下流側の柳橋が落橋してしまったため避難者はここを渡って東方向へ逃げたものもいると云う。

橋の下では、無数の死体が浮かぶ川に、水を求める人が殺到した。その後広電職員などにより復旧工事が行われ、同年12月には本線が全線復旧した。

昭和25年、戦後最初の電車併用橋として現在のものに架け替えられている。

架けられていた「新大橋」が、1945年に原爆被災およびその後の水害 により落橋してしまったため、1952年に架け直された 。

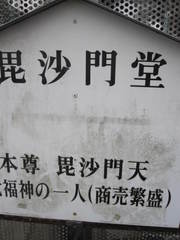

「稲生神社」

商売繁盛・火災除け・魔よけ・厄除けなどの守護神が祀られている。

本川町の空鞘稲生神社は「そらさやいなおじんじゃ」とある。

稲荷大橋の橋の名前に注目すると、京都に向う側は「ひらがな」で広島に帰る側は「漢字」で表記されている。

これは、学問するために京にのぼり、力をつけ帰広するときは漢字を使えるようになっていることを表しているという。

しかし、京橋は逆になっている。これは橋の修復の時に何気なくとりつけられてしまったと云う。

京橋は1591年・天正19年、毛利輝元が広島城入城した年に木橋として架橋。西国街道を通過し「京へ続く橋」の意味から命名されたとある。

「270年も前に書かれた(稲生物怪録)」、広島藩の支藩だった三次で起った怪奇現象の記録で、一ヶ月間も続く怪奇現象など他に例がない。

架空の話というには事細かく詳細な記録がされていると云う。

広島市に住んでいる子孫の方が持っている「三次実録物語」は、武太夫が記したという回想録。

妖怪のボス、魔王・山ン本五郎佐衛門は退治されたのでなく、武太夫の勇気を讃え、余裕を見せながら去って行ったなども他に類をみないと云う。

同じ藩士の柏正甫が武太夫から聞いて書いたのが「稲生物怪録」の原本となり、「稲生物怪録絵巻」など、色々な本が今に伝わっている。

それぞれで若干の物語の違いがあるが、どれも間違いなく「稲生物怪録」であると云う。

武太夫が魔王から授かった「小槌」は、いまでも、広島市東区の國前寺に安置されていると云う。

稲荷大橋を渡り「広島城」へ。

「広電の路線」

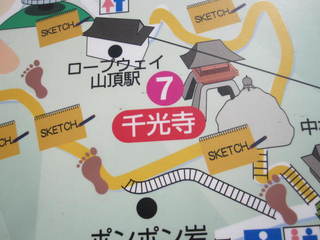

JR広島駅から猿こう川ー的場町ー京橋川ー八丁堀ー支線白島「美術館・城」

本線 ー紙屋東ー紙屋町西「原爆ドーム」-十日市町ー土橋ー西広島・五日市・宮内・広電宮島口ー汽船で宮島へ。

紙屋町東西駅真ん中からー日赤ー皆実町―宇品ー広島港。

-十日市町ー横川駅。

ー土橋ー江波「気象館」。

三両の広電が街の中を

京橋川、稲荷大橋ー御幸橋ー広島港へ

京橋川を渡ると薬研堀通り・三越・中央通り・恵比寿通り・紙屋町・17代当主の薬局・旧日本銀行広島支店・頼山陽史跡資料館・平和大通り・県庁日銀支店・そごう・美術館で、広島城二の丸。広島の中心地。

「広島胡子神社」-えびす通り商店街の中に。

祭神ー蛭子神・事代主神「大江広元」公(毛利家の始祖)の三柱が一体となった「えびす神」。商売繫昌・家内安全・厄除けなど。

1602年町の年寄役 銭屋又兵衛・松屋太郎右衛門が、吉田胡堂のえびす神を勧請。創始は、いろいろ説あり、えびす神鎮座して「月4日」「月8日」

市が立ち、「市の町」と呼んでいる。市と芝居で、女歌舞伎「清七一座」も出来人を呼んだと云う。

浅野治世には、厳島神社祭礼白島の清正公・尾長の東照宮祭・広瀬神社・白神神社の氏神祭と「胡町」は賑わいを見せると云う。

「胡子大祭」は広島三大祭の一つ、30万人近い人出で賑わう。(400年以上の歴史)

「毛利元就」 毛利家繁栄の基礎、知将 1497-1571 安芸国大名 (弘元の次男)

大内義隆に属し、大内氏を滅ぼした陶晴賢を厳島に討って大内領を併合している。出雲の尼子晴久を倒し、中国地方10か国を支配した。

厳島合戦は、陶晴賢軍2万・毛利軍4千、夜中の嵐に乗じて一気に奇襲。「三本の矢」一族団結を説いた。

「ひろしま美術館」は、道路を挟んで広島城と並んでいる。

1978年に、広島銀行の創立100周年を記念して開館した。

「財団法人ひろしま美術館」が運営主体。 フランス印象派を中心に、ゴッホ、ピカソなどの作品も展示。

日本の近代洋画の秀作も多く収蔵している。 観覧料¥1000

「聖家族」フランチェスコ・クルラーディ 油彩キャンパス 17世紀前半・「墓地のアラブ人」ドラクロワ 油彩、キャンパス 1838年

「刈り入れ」ジャン=フランソワ・ミレー パステル、カルトン 1866-67年・「サン・マメス」アルフレッド・シスレー 油彩、キャンパス 1885年

「ドービニーの庭」 ゴッホ 油彩、キャンパス 1890年・「浴槽の女」エドガー・ドガ パステル、カルトン 1891年頃

「アリスティド・ブリュアン」ロートレック グワッシュ・油彩、紙・キャンバスで裏打ち 1893年・「坐る農夫」ポール・セザンヌ 油彩、キャンパス 1897年頃等の作品展示

緑に囲まれた近代的建物の美術館

次回は、広島城へ。