「五島慶太」 1882-1959 私鉄東急王国の創立者、長野県出身、東京帝大、小林姓から結婚で五島を名乗っている。農商務省から鉄道院

武蔵野電気鉄道・常務から東京横浜電鉄・専務後目黒蒲田電鉄吸収し社長に。

関西「小林一三」に習い、沿線土地開発し、田園調布が代表的。教育・文化でも美術館・工業大学など設立している。

東急電鉄は、池上電気鉄道、東京横浜電鉄などを吸収合併し、鉄道業の基盤を固め、逐次、沿線開発という事業趣旨から、流通事業、開発事業、観光サービス事業、文化事業などを付随して誕生させ現在に。

「妙蓮寺駅」下車

各駅、1926年(大正15年) 妙蓮寺前駅として開業し、貨物線と渡り線が設置されていた。1931年 - 妙蓮寺駅に改称され1935年 - 貨物ホーム撤去し、1965年 昭和40年、 渡り線撤去。この頃に構内踏切を廃止して、地下道化。2002年 下りホームに改札口が開設される。

私鉄東横線妙蓮寺駅 妙蓮寺

「妙蓮寺」日蓮宗の寺・開基ー日體

1350年、現在の横浜・神奈川区に「波木井善太郎」が日輪を開山上人として、この寺院の前身の一つである妙仙寺を開いた。

1908年(明治41年)、妙仙寺が横浜鉄道臨港線(現:JR横浜線)敷設のため、移転を余儀なくされ、住職・日體は菊名池畔にあった蓮光寺を移転先として合併した。

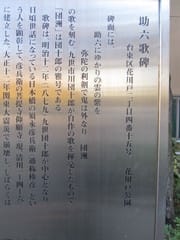

両寺院から1文字ずつ取って「妙蓮寺」とし、合併の碑が駅前にあると云う。

1926年(大正15年)、寺の敷地内を東急東横線が通る計画となり、住職であった「日偉」は、再度の移転を嫌い、寺の敷地内を通らせる事を選択したと云う。代わりに妙蓮寺前駅(現:妙蓮寺駅)を作らせ、駅前の一部は今も寺の土地であると云う。

妙蓮寺

土地(生麦)の波木井善太郎という篤志家が池上本門寺の第3祖「日輪上人」の熱烈な信者で、日輪上人が当時住んでいた鎌倉の妙本寺から池上本門寺の日蓮大聖人の廟所への往還の宿とする草庵をつくった。これを日輪上人を開祖とする大経院妙仙寺としたとある。

妙蓮寺

日蓮宗「本乗寺」ー菊名

東急東横線の菊名駅・JR新横浜駅のちょうど中間地点ほどの住宅地は、後北条氏 家臣の小幡泰久なる武将の居城が・

八杉神社から本乗寺にかけての一帯が城跡と伝わる。

菊名駅本乗寺

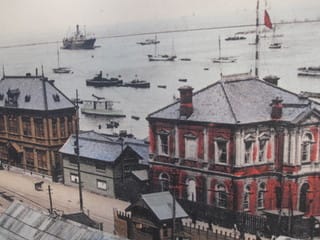

江戸幕府が置かれた17世紀以降、東海道の宿場とされた神奈川宿、保土ヶ谷宿、戸塚宿を中心に発展。

特に、神奈川湊を持つ神奈川宿が江戸湾(東京湾)内海交通の要衝の一つとして栄え、対する六浦湊は、歌川広重が金沢八景を浮世絵としたように、

風光明媚な景勝地としての色合いを濃くしていった。

江戸時代末期までの横浜村付近は、湊とは対照的に、戸数は少なく、砂州上に形成された半農半漁の寒村。

本乗寺

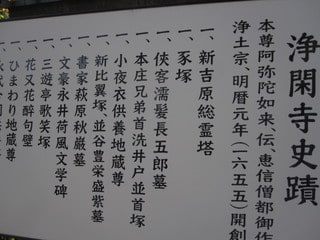

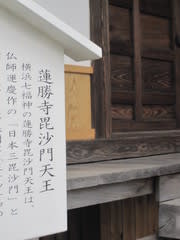

「浄土宗寺院の蓮勝寺」

菊名山喜楽院と号す。蓮勝寺の創建年代は不詳。

蓮勝寺山門横の石碑に「宗祖法然上人七百五十年御忌當寺開山蓮勝上人六百年遠忌當寺開創六百五十年記念」とあり、法然上人が、1212年に寂していることから、蓮勝上人が1312-1317年 前後に創建したとある。

蓮勝寺の毘沙門天王は、横浜七福神の毘沙門天

菊名村は、村の西よりにあり、菊名山喜楽院と號す浄土宗小机泉谷寺の末、開山詳ならず、當寺の過去帳には舊き世の年號を記したれど、

この過去帳は全く後世より記したるものと見ゆれば、是を以て當寺の草創を舊しとは断ずべあらず、客殿六間四方南に向ふ、

阿弥陀を本尊とす長二尺五寸。 観音堂。客殿の右にあり九尺に二間。

「毘沙門堂」 村の北よりにあり二間半四方南向、毘沙門の像三尺名ある、、、、、其慥なる事を知らず村内蓮勝寺持。 (新編武蔵風土記稿より)

本堂

「菊名神社」- 八幡さま・八幡神社 。

祭神ー誉田別命・天照皇大神・日本武尊・木花咲耶姫命・武内宿禰命

拝殿

「大倉山駅」、横浜市港北区大倉山一丁目1番1号にある 東京急行電鉄東横線の駅。

「大倉公園」

敷地6.9万㎡。うち1.1万㎡の梅林には約20種150本の梅が植えられ、観梅の時期には多くの人出が。

1931年(昭和6年)、 東京横浜電鉄が集客のための沿線開発の一環として、隣接する龍松院の地所を買収。「太尾公園」と名付けて梅林を整備。

1932年、 大倉邦彦が大倉精神文化研究所を開設。現在大倉記念館。1981年、 横浜市が大倉精神文化研究所一帯の敷地を取得し、建物の寄贈を受ける。

1984年、大倉精神文化研究所の旧所有地を整備して横浜市大倉山公園が開園。1986年、東京急行電鉄所有の梅林を買収し、整備。

昔は、太尾町・1932年実業家「大倉邦彦・大倉精神文化研究所」を作り、このおかを「大倉山」と呼ぶようになったと云う。

2000年前、弥生時代の土器・石斧などが出土しており、江戸時代は太尾村は90軒ぐらいの農家が、人口560人ぐらいの貧しい農村であったと云う。

大倉公園

横浜市の文化財に指定されている現在の建物は、1932年(昭和7年)「大倉精神文化研究所」の本館として竣工された。

設計者は長野宇平治で、旧北海道銀行や旧日本銀行広島支店など古典主義建築の第一人者として有名。

建物は東西文化の融合を建築理念の中心に据え、クレタ・ミケーネ様式(プレヘレニック様式)を採用。

ギリシャ神殿風の西洋的外観と東洋的な木組み内装である。

建設は竹中工務店が担当し、竣工当時は真空式低圧蒸気暖房装置や水洗トイレ、給湯装置を完備した最新設備であった。

総費用は約70万円、建物工事45万9356円18銭で、現在なら数十億円に相当すると云う。

館は以下の5棟から成り、それぞれに創設者・大倉邦彦の理念を配したつくりとなっている。

大倉公園

「大倉邦彦」

1882年、佐賀県神埼郡西郷村(現神埼市)の士族・江原家に生まれ、1902年に旧制佐賀中学校、1906年に上海の東亜同文書院を卒業の後、大倉洋紙店に入社。社長の大倉文二に見込まれて婿養子となり、その後社長に就任、事業を大きく発展させる。

日本の教育界・思想界の乱れを憂えた邦彦は、教育の重要性を説き、私財を投じて東京目黒に富士見幼稚園、郷里である佐賀県西郷村に農村工芸学院などを開設したほか、この考えをさらに広く普及させるべく、1932年には現在の神奈川県横浜市港北区大倉山に大倉精神文化研究所を創設。

1937年、第10代東洋大学学長に就任し、在任は2期6年に渡った。

戦後まもなくA級戦犯容疑で巣鴨プリズンに拘禁されたが、後に嫌疑がはれて釈放され、研究所理事長兼所長に復帰する。

戦中戦後の混乱期に研究所は何度も存亡の危機を迎えたが、邦彦は全私財をなげうって研究所の維持に尽力した。

1961年大倉洋紙店会長となる。1971年、数々の功績が認められ、教育功労者として勲三等旭日中綬章(旭日章)を。享年89。

大倉公園

ここで、訂正とお詫びをします。

大倉公園は、二度目の掲載になり、前回の記事で「大倉喜八郎」との関係があるような内容になりました。

梅林戦前1000本、戦後も東横線「観梅号」が大倉山駅に、横浜市になり2013年現在32種約225本が植えられている。

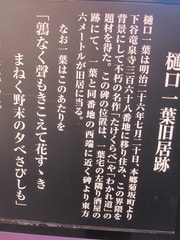

「綱島古墳」ー綱島台1丁目

形状・円墳 、規模・直径20m、高さ26m 、築造年代ー5世紀末、出土品ー埴輪、鉄刀、鉄子、鉄鏃ほか 。

綱島公園

「綱島公園」

東急東横線綱島駅の北方、綱島台の町に、その名に“綱島”を冠した「綱島公園」がある。

公園の位置する町の名、「綱島台」が意味するように、この辺りは小高い丘陵地になっており、綱島公園はその丘陵地の東端部分を整備。

総面積は3ha弱、住宅地の中に位置する公園、公園は1944年(昭和19年)に開園され歴史も古い。

「陽林寺」ー曹洞宗

1521~1527年、 綱島に移り住んだ城田氏が一族の繁栄と安全を祈願して 建てられた「陽林寺」。

江戸時代に入って相模丘陵も開墾が進み、綱島も人口が増加、 草堂は城田一族だけのためでなく集落の氏寺に、 明治になり文明化とともに

綱島は、農村 地帯として江戸の面影を色濃く残し、綱島にも新しい波が押し寄せ、大正時代の武蔵鉄道 (東急の前身)の開通後は綱島は住宅地として開け曹洞宗のお寺・境内に あった池に写る名月にちなんで「水月山ー陽林寺」

それから100年余りに。

陽林寺

「長福寺」ー 浄土真宗 東本願寺派 山号ー綱島山。本尊ー阿弥陀如来

1592年、戦国時代に西国の落武者で綱島十八騎と言うものがあってその中の一人佐々木賀典が出家し関東のこの地に長福寺を開山。

およそ410年の歴史を経ている。

現在の佐々木昭典住職が十五代目にあたり世襲制で東本願派の寺として今日に。

長福寺

山門と鐘楼ー 親鸞聖人・生誕800年の縁起に山門と鐘楼の創建。梵鐘は毎日打たれ、寺周辺に諸行無常の響きを伝えている。

祖師親鸞聖人の絵像、蓮如上人の絵像が安置されている。

「綱島・諏訪神社」向かいに「神明社」

「ツナシマ」とは州の中の島、中州、湿地に浮かぶ島、津の島という意味であると言われる。

地区が南側の鶴見川、東側の早渕川に挟まれている地域であること、あるいは、かつて鶴見川または早渕川にあったある中州が「ツナシマ」と呼ばれていて、それが自然にその周辺地域をさす言葉になったと云う。

「ツナシマ」とは連なり島の意であり、かつて鶴見川が東京湾の奥深い入江となっていた時代に、現在の綱島公園、綱島神明社、綱島諏訪神社となっている高台が、複数の島となっていた様子から名付けられたとも言われている。

神明社と諏訪神社の高台は綱島街道の開発によって分断されているが、かつては地続きで一つの丘陵となっていた。

綱島・諏訪神社

諏訪神社は、

全国に約25,000社あり、長野県の諏訪湖近くの諏訪大社(旧称:諏訪神社)を総本社とする。

諏訪神社を中心とする神道の信仰を諏訪信仰という。

諏訪信仰は日本全国に広まっており、特に北条氏の所領に多い。

鹿児島県では祭神名の建御名方命から「南方神社」としているものもある。

諏訪大社の祭神は諏訪大明神ともいわれる建御名方神とその妃・八坂刀売神で、他の諏訪神社もこの2神を主祭神とするほか、「諏訪大神」と総称することもあり、諏訪大社より祭神を勧請する際には薙鎌に神霊が移され、各神社ではこれを神体としている。

中世には狩猟神事を執り行っていたことから、狩猟、漁業を守護する神社としても崇拝を受ける。

諏訪神社

次回は、埼玉県大宮氷川神社から。