退職して、ほぼ1年経とうとしています。何をやっているのだろうか?元気にしているのだろうか?などと気にかけてくださる方に、リアルタイムに近い形で近況を報告しようとブログを始めました。

思いつくまま気の向くまま書いた日記も240を超えました。ブログは生活の一場面を切り取って書いているので、読んでいる人には、私が忙しく動きまわっている印象を与えている向きも無きにしにあらずです。

そこで何人かの方から「すること無くなるのじゃないですか?」という心配の声をかけていただきました。自分としては何かをしなければというあせりもなく、ゆっくりと過ごしていると思っています。1年前にやりたいなと思っていたことの半分はほとんど手付かずのままです。

まわりの人から1つの話題を提供してもらう機会が思ったより有り、そのことで今まで自分の引き出しの中にしまっていたものを改めて見直したり、整理するということが生じるので、日々退屈することなく過ぎていきます。

たとえば、額田王に目を向けるきっかけは、「朝日新聞にあった鈴木靖将の描いた額田王に心をわしづかみにされました。」という話題からでした。そこから、鈴木靖将さんの作品を調べたりしました。

http://www.b-model.net/suzuki/yasumasa.htm

同時に、自分の引き出しにあった“万葉集”や“飛鳥時代”などが開けられたりしました。一方で、鈴木さんの展覧会の様子の写真の中で、一冊の本が目に留まりました。

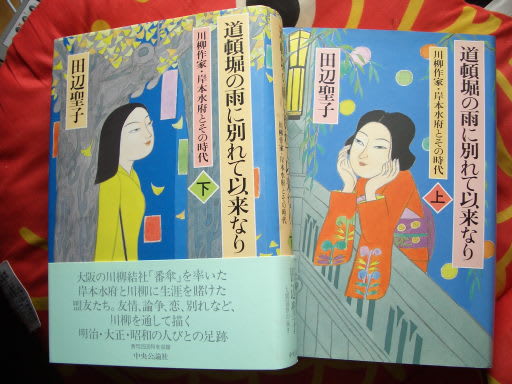

鈴木さんは本の挿絵もよく描いてるみたいですが、田辺聖子のこの2冊の本が気になったのですぐ取り寄せました。しかし、他にすることも読みたい本もあったので1ヶ月以上積読状態でした。先週ぐらいからボチボチ読み始めました。

鈴木さんは本の挿絵もよく描いてるみたいですが、田辺聖子のこの2冊の本が気になったのですぐ取り寄せました。しかし、他にすることも読みたい本もあったので1ヶ月以上積読状態でした。先週ぐらいからボチボチ読み始めました。

本の帯には《大阪の川柳結社「番傘」を率いた

岸本水府と川柳に生涯を賭けた盟友たち。

友情、論争、恋、別れなど、川柳を通して描く

明治・大正・昭和の人びとの足跡》とある。

600ページ余りの上下2冊なので、かなり読みごたえがある。読み始めてすぐ2つの言葉がひっかかった。“狂句”と“末摘花”である。川柳の素養のある人ならば常識の部類だろうが、今一つよくわからない。そのうちわかるかもしれないと読み進んでいるうちに、ふと高校時代に読んだ岩波新書の『古川柳』という本のことを思い出し、引っ張り出してきて読み飛ばしてみると、2つの言葉についての記述がありスッキリした。

というような具合で、次々と疑問や新しい発見が出てくる。石川五右衛門流に言えば『石川や、浜の真砂は尽きるとも、世に、知の種は尽きまじ』 かな。

思いつくまま気の向くまま書いた日記も240を超えました。ブログは生活の一場面を切り取って書いているので、読んでいる人には、私が忙しく動きまわっている印象を与えている向きも無きにしにあらずです。

そこで何人かの方から「すること無くなるのじゃないですか?」という心配の声をかけていただきました。自分としては何かをしなければというあせりもなく、ゆっくりと過ごしていると思っています。1年前にやりたいなと思っていたことの半分はほとんど手付かずのままです。

まわりの人から1つの話題を提供してもらう機会が思ったより有り、そのことで今まで自分の引き出しの中にしまっていたものを改めて見直したり、整理するということが生じるので、日々退屈することなく過ぎていきます。

たとえば、額田王に目を向けるきっかけは、「朝日新聞にあった鈴木靖将の描いた額田王に心をわしづかみにされました。」という話題からでした。そこから、鈴木靖将さんの作品を調べたりしました。

http://www.b-model.net/suzuki/yasumasa.htm

同時に、自分の引き出しにあった“万葉集”や“飛鳥時代”などが開けられたりしました。一方で、鈴木さんの展覧会の様子の写真の中で、一冊の本が目に留まりました。

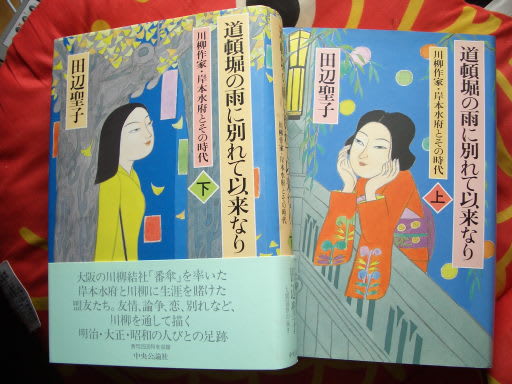

鈴木さんは本の挿絵もよく描いてるみたいですが、田辺聖子のこの2冊の本が気になったのですぐ取り寄せました。しかし、他にすることも読みたい本もあったので1ヶ月以上積読状態でした。先週ぐらいからボチボチ読み始めました。

鈴木さんは本の挿絵もよく描いてるみたいですが、田辺聖子のこの2冊の本が気になったのですぐ取り寄せました。しかし、他にすることも読みたい本もあったので1ヶ月以上積読状態でした。先週ぐらいからボチボチ読み始めました。本の帯には《大阪の川柳結社「番傘」を率いた

岸本水府と川柳に生涯を賭けた盟友たち。

友情、論争、恋、別れなど、川柳を通して描く

明治・大正・昭和の人びとの足跡》とある。

600ページ余りの上下2冊なので、かなり読みごたえがある。読み始めてすぐ2つの言葉がひっかかった。“狂句”と“末摘花”である。川柳の素養のある人ならば常識の部類だろうが、今一つよくわからない。そのうちわかるかもしれないと読み進んでいるうちに、ふと高校時代に読んだ岩波新書の『古川柳』という本のことを思い出し、引っ張り出してきて読み飛ばしてみると、2つの言葉についての記述がありスッキリした。

というような具合で、次々と疑問や新しい発見が出てくる。石川五右衛門流に言えば『石川や、浜の真砂は尽きるとも、世に、知の種は尽きまじ』 かな。