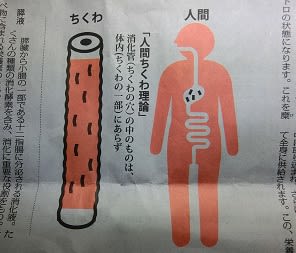

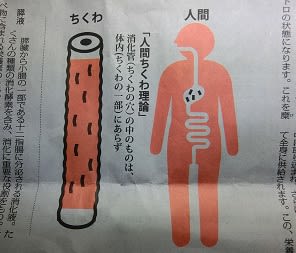

一昨日の朝刊の「くらしナビ*医療・健康」欄に札幌医科大教授・當瀬規嗣さんの話が掲載されていた。そこに「人間ちくわ理論」が図示されていた。文章より先にその絵を見て「アッと思った。」

30年ほど前の昼休み、詳細は忘れたが、動物の分類について雑談の花がひらいていた。「理科の先生って覚えるだけで大変やな」という私の言葉に授業帰りに通りがかったベテランのN先生がズバリ「ちくわかつぼで考えればよい」とおっしゃった。一同?????。N先生は会議の発言でも居合抜きのようにスパッと問題点を切り裂く方で一目置かれて居た。みんなの腑に落ちない顔を見て補足してくれた。「動物はいろいろな形をしているが、突き詰めれば消化管の出入口が同じか出口と入口を別々に持つかです。平たく言えば食事中ごめんね、口と肛門が同じか別かということ。イソギンチャクは獲物をパクパクと取り入れたら同じ所から残骸を出すでしょ。だから「つぼ」。進化した動物は別になるので「ちくわ」。そう思って動物を見ると難しくはないですよ。」そんなもんかとわかったようなわからないような感じで、この話はここで終わったが、私にはなぜかインパクトがあった。

30年ほど前の昼休み、詳細は忘れたが、動物の分類について雑談の花がひらいていた。「理科の先生って覚えるだけで大変やな」という私の言葉に授業帰りに通りがかったベテランのN先生がズバリ「ちくわかつぼで考えればよい」とおっしゃった。一同?????。N先生は会議の発言でも居合抜きのようにスパッと問題点を切り裂く方で一目置かれて居た。みんなの腑に落ちない顔を見て補足してくれた。「動物はいろいろな形をしているが、突き詰めれば消化管の出入口が同じか出口と入口を別々に持つかです。平たく言えば食事中ごめんね、口と肛門が同じか別かということ。イソギンチャクは獲物をパクパクと取り入れたら同じ所から残骸を出すでしょ。だから「つぼ」。進化した動物は別になるので「ちくわ」。そう思って動物を見ると難しくはないですよ。」そんなもんかとわかったようなわからないような感じで、この話はここで終わったが、私にはなぜかインパクトがあった。

忘年会でN先生の隣になった時、「ちくわ」の話は妙に印象に残ったことを告げた。「大袈裟かもしれませんが、昔、”地球は丸い、動いている”と言われた人間がビックリしたのと同じくらいのインパクトがありました」というと、そのことに驚いたとN先生は笑いながらこう続けた。「単細胞の状態からさまざまな環境に適応しながら動物はいろいろな形態に進化を遂げたでしょ。その結果をテストのために覚えるのは大変なのは確か。私も苦労しました。でも”ちくわ”をベースのイメージにして動物を見ると結構面白いことに気がついたの、そうすると覚えることが苦にならなくなったのよね。」

枝葉の部分に目を奪われるのではなく本質的ところをつかむとよく理解できる。ということですねと感心すると今度は「理不尽なことを言ったり、筋の通らないことを平気でする人この業界には多いでしょ。そんな時、心の中で『ちくわ!』と言うのよ、すると心が落ち着いて感情的にならず理を通せるのよね」と小声で言って笑った。

当時の私は「鉄の女サッチャー」にならって「ステンレスの女」とひそかに呼んでいたN先生、いろいろな場面で顔色一つ変えず理路整然と意見を述べられていたが、心中では何度も「ちくわ!」と叫んでいたのかと思うと妙にうれしかった。

新聞の絵を見て、懐かしい思い出がよみがえってきたのであった。當瀬規嗣さんの話は、「消化」のこと。食べものを口に入れて食道を通すと体内に取り入れたと思いがちだがそれは間違いであるという。

目に見える大きさの食べ物を、消化管の中を通しながら目に見えない大きさである分子になるまで小さくして始めて栄養素として吸収され人体を構成している約60兆個の細胞で利用できる。ということがとても分かり易く語られていた。

消化管は「ちくわ」の穴のようなものだから、消化管の中のものは体の外にあると考えるべき。そうすると噛むことの大切さを始め、消化の妨げになるものを排除するということの意味がよくわかる。

「人間ちくわ理論」で、またまた目からうろこが落ちた。

30年ほど前の昼休み、詳細は忘れたが、動物の分類について雑談の花がひらいていた。「理科の先生って覚えるだけで大変やな」という私の言葉に授業帰りに通りがかったベテランのN先生がズバリ「ちくわかつぼで考えればよい」とおっしゃった。一同?????。N先生は会議の発言でも居合抜きのようにスパッと問題点を切り裂く方で一目置かれて居た。みんなの腑に落ちない顔を見て補足してくれた。「動物はいろいろな形をしているが、突き詰めれば消化管の出入口が同じか出口と入口を別々に持つかです。平たく言えば食事中ごめんね、口と肛門が同じか別かということ。イソギンチャクは獲物をパクパクと取り入れたら同じ所から残骸を出すでしょ。だから「つぼ」。進化した動物は別になるので「ちくわ」。そう思って動物を見ると難しくはないですよ。」そんなもんかとわかったようなわからないような感じで、この話はここで終わったが、私にはなぜかインパクトがあった。

30年ほど前の昼休み、詳細は忘れたが、動物の分類について雑談の花がひらいていた。「理科の先生って覚えるだけで大変やな」という私の言葉に授業帰りに通りがかったベテランのN先生がズバリ「ちくわかつぼで考えればよい」とおっしゃった。一同?????。N先生は会議の発言でも居合抜きのようにスパッと問題点を切り裂く方で一目置かれて居た。みんなの腑に落ちない顔を見て補足してくれた。「動物はいろいろな形をしているが、突き詰めれば消化管の出入口が同じか出口と入口を別々に持つかです。平たく言えば食事中ごめんね、口と肛門が同じか別かということ。イソギンチャクは獲物をパクパクと取り入れたら同じ所から残骸を出すでしょ。だから「つぼ」。進化した動物は別になるので「ちくわ」。そう思って動物を見ると難しくはないですよ。」そんなもんかとわかったようなわからないような感じで、この話はここで終わったが、私にはなぜかインパクトがあった。忘年会でN先生の隣になった時、「ちくわ」の話は妙に印象に残ったことを告げた。「大袈裟かもしれませんが、昔、”地球は丸い、動いている”と言われた人間がビックリしたのと同じくらいのインパクトがありました」というと、そのことに驚いたとN先生は笑いながらこう続けた。「単細胞の状態からさまざまな環境に適応しながら動物はいろいろな形態に進化を遂げたでしょ。その結果をテストのために覚えるのは大変なのは確か。私も苦労しました。でも”ちくわ”をベースのイメージにして動物を見ると結構面白いことに気がついたの、そうすると覚えることが苦にならなくなったのよね。」

枝葉の部分に目を奪われるのではなく本質的ところをつかむとよく理解できる。ということですねと感心すると今度は「理不尽なことを言ったり、筋の通らないことを平気でする人この業界には多いでしょ。そんな時、心の中で『ちくわ!』と言うのよ、すると心が落ち着いて感情的にならず理を通せるのよね」と小声で言って笑った。

当時の私は「鉄の女サッチャー」にならって「ステンレスの女」とひそかに呼んでいたN先生、いろいろな場面で顔色一つ変えず理路整然と意見を述べられていたが、心中では何度も「ちくわ!」と叫んでいたのかと思うと妙にうれしかった。

新聞の絵を見て、懐かしい思い出がよみがえってきたのであった。當瀬規嗣さんの話は、「消化」のこと。食べものを口に入れて食道を通すと体内に取り入れたと思いがちだがそれは間違いであるという。

目に見える大きさの食べ物を、消化管の中を通しながら目に見えない大きさである分子になるまで小さくして始めて栄養素として吸収され人体を構成している約60兆個の細胞で利用できる。ということがとても分かり易く語られていた。

消化管は「ちくわ」の穴のようなものだから、消化管の中のものは体の外にあると考えるべき。そうすると噛むことの大切さを始め、消化の妨げになるものを排除するということの意味がよくわかる。

「人間ちくわ理論」で、またまた目からうろこが落ちた。