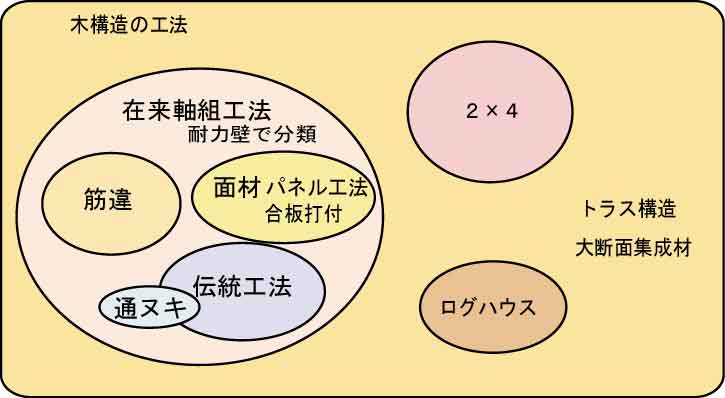

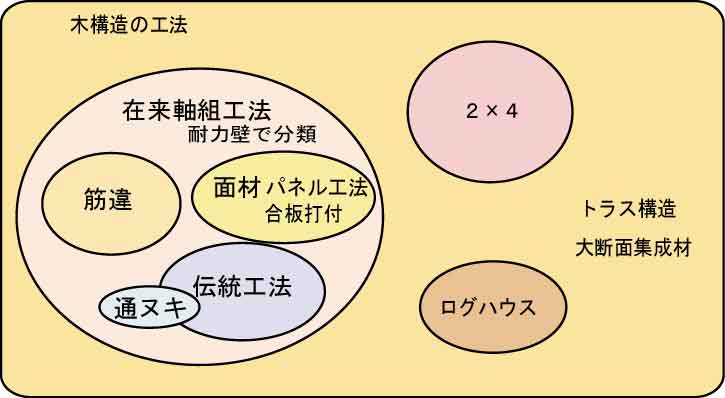

現在、様々な木造の建物が作られている。「軸組み工法」を一つ取って見ても水平力を負担する材料が「筋違(スジカイ)」であったり、合板や建材などの面材を打ちつけたりしたものがあり、それぞれの工務店によって異なる方法を採用しています。

古来からある伝統的な工法も、木造の一つとして位置づけされています。

ここでは、各工法を紹介しながら伝統工法も織りまぜて紹介します。

木構造の分類

在来軸組工法

上からの荷重を支える水平材と、その力を地面に伝える柱からなる構造です。

伝統的な工法は、もこの中に分類されます。 風や地震などの横からの力を受ける材料によって様々なバリエーションがあります。

筋違い

横の力を受け持つ材に、斜材であるスジカイを使った工法です。

大被害を生じた関東大震災以来、用いられるようになりました。

昭和39年の長岡地震の被害状況から、金物の仕様が検討され、スジカイと横架材、柱の接合部分に金物を設置するようになり、関西淡路大震災の際に的確に金物を用いた建物は倒壊しなかった実績があります。

現在では、更に金物の強化がされていて、金物だらけの家になっています。

面材の利用

スジカイの替わりに面材である合板などの建材を打ち付けた工法です。 関西淡路大震災以来、積極的に取り入れられています。

木組みのプレカットによる工期短縮

工期を短縮し建築コストを下げるために、木材の加工の工程を従来の手加工から機械加工に切り替える工務店が増えています。

墨付け、加工をオートメーション化し、設計図に沿った打ち合わせさえすれば、簡単に家が建つようになっています。

ただし、機械に入るのは決まった寸法の角材のみであり、定形外の寸法材や丸太を用いた場合、斜めに上る材などがある場合は、やはり手加工になり、外注の大工技術に頼ることになります。

2×4工法

欧米で開発された工法で、柱が無く、2インチ×4インチの木材に合板を打ち付けた壁で構成されます。(最近では2×6、2×8といった厚壁仕様の建物もあり、断熱性能をより高める工夫がされています)

関西淡路大震災で倒壊しなかったという実績により、注目をあび、「在来軸組工法」に面材を使う方法が拡がったきっかけとなりました。

和小屋と洋小屋

小屋組による分類であるが、桁と桁の間に梁を渡し、その上に束を立てる「和小屋」と、小屋をトラスに組んでいく「洋小屋」に分けられます。

和小屋は古来から多く使われてきた方法で、加工が少なくて済み、梁に丸太をそのまま使えます。

洋小屋は、仕口加工が複雑だが材料の大きさが小さくて済みます。

和小屋と洋小屋

トラス構造

大スパンの空間を作る場合、和小屋よりも洋小屋のようなトラス構造を採用すれば、断面積の小さな材料で済みます。

昔の木造校舎や体育館などはこのような方法で作られていました。

また、最近では立体トラスを採用して大空間を作り出す建築物も多数できています。

このようなトラスを採用すれば間伐材のような小径木も利用可能です。

小学校の体育館

大型ドーム

接合金物の拡大

大断面集成材

木材の集成技術が進歩するに伴い、断面の大きな集成材をつくることができ、これを利用して大スパンの空間をつくることが可能となりました。

目次へ戻る

古来からある伝統的な工法も、木造の一つとして位置づけされています。

ここでは、各工法を紹介しながら伝統工法も織りまぜて紹介します。

木構造の分類

上からの荷重を支える水平材と、その力を地面に伝える柱からなる構造です。

伝統的な工法は、もこの中に分類されます。 風や地震などの横からの力を受ける材料によって様々なバリエーションがあります。

筋違い

横の力を受け持つ材に、斜材であるスジカイを使った工法です。

大被害を生じた関東大震災以来、用いられるようになりました。

昭和39年の長岡地震の被害状況から、金物の仕様が検討され、スジカイと横架材、柱の接合部分に金物を設置するようになり、関西淡路大震災の際に的確に金物を用いた建物は倒壊しなかった実績があります。

現在では、更に金物の強化がされていて、金物だらけの家になっています。

面材の利用

スジカイの替わりに面材である合板などの建材を打ち付けた工法です。 関西淡路大震災以来、積極的に取り入れられています。

木組みのプレカットによる工期短縮

工期を短縮し建築コストを下げるために、木材の加工の工程を従来の手加工から機械加工に切り替える工務店が増えています。

墨付け、加工をオートメーション化し、設計図に沿った打ち合わせさえすれば、簡単に家が建つようになっています。

ただし、機械に入るのは決まった寸法の角材のみであり、定形外の寸法材や丸太を用いた場合、斜めに上る材などがある場合は、やはり手加工になり、外注の大工技術に頼ることになります。

欧米で開発された工法で、柱が無く、2インチ×4インチの木材に合板を打ち付けた壁で構成されます。(最近では2×6、2×8といった厚壁仕様の建物もあり、断熱性能をより高める工夫がされています)

関西淡路大震災で倒壊しなかったという実績により、注目をあび、「在来軸組工法」に面材を使う方法が拡がったきっかけとなりました。

小屋組による分類であるが、桁と桁の間に梁を渡し、その上に束を立てる「和小屋」と、小屋をトラスに組んでいく「洋小屋」に分けられます。

和小屋は古来から多く使われてきた方法で、加工が少なくて済み、梁に丸太をそのまま使えます。

洋小屋は、仕口加工が複雑だが材料の大きさが小さくて済みます。

和小屋と洋小屋

大スパンの空間を作る場合、和小屋よりも洋小屋のようなトラス構造を採用すれば、断面積の小さな材料で済みます。

昔の木造校舎や体育館などはこのような方法で作られていました。

また、最近では立体トラスを採用して大空間を作り出す建築物も多数できています。

このようなトラスを採用すれば間伐材のような小径木も利用可能です。

小学校の体育館

大型ドーム

接合金物の拡大

木材の集成技術が進歩するに伴い、断面の大きな集成材をつくることができ、これを利用して大スパンの空間をつくることが可能となりました。

目次へ戻る

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます