伏見稲荷大社は、最近、一度参拝したいものだと思うようなっていた。何かのきっかけで奈良時代前期の本を読んで、渡来人が多く集まった氏族が秦(はた)を名乗り、その氏神が伏見稲荷であることを知った。彼等は土木技術に優れ、飛鳥から奈良にかけての石細工を始め多くの灌漑工事を担ったという。さらに、伏見区の北方、比叡山山系の西側一帯に住んでいた一族が加茂氏で、彼等は平安遷都の折には平安京の警護と鎮守を任されたという。その加茂氏の氏神が加茂神社で、伏見稲荷と加茂神社では社風が大いに異なるとも書かれていたからだ。

今回、農協の共済部の研修旅行が伏見稲荷大社への初詣と聞いて喜んで参加した。

全国で3万社に及ぶ「お稲荷さん」の総本山で、朱と金で飾られた山門・舞台・本殿は正に壮麗で確かに他を圧するものがある。平安初期、天皇家と公家一族の熊野詣が盛んに行われるようになったころ、旅の安全を祈る祭祀が最初に行われたのがここ伏見稲荷であったという。また地方に派遣された国司が、任地で伏見稲荷の勧請を行い、任地の繁栄と豊作を祈ったのが全国的な稲荷信仰の礎になったという。

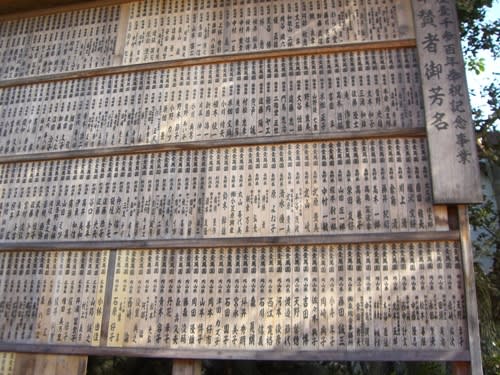

興味深いのは社有地の変遷だ。江戸期、稲荷山を含む約26万坪にも及んだ境内が、明治4年の寺社改革によって2万坪に縮小されてしまい、残りはお上に取り上げられてしまった。しかし神社側と多くの信者が「信仰の場としての稲荷山」の保全のために返還運動を行い、明治35年に9万5000坪を取り戻し、さらに驚くなかれ昭和37年に残りの14万坪を取り戻した。つまり、明治4年の縮小を、以後100年かけて運動と陳情を繰り返し、ついに全域を取り戻している。

京都下加茂神社と伏見稲荷大社では確かに雰囲気が異なる。一方が幽玄にして静寂ならば他方は荘厳にして躍惹としている。この日も大勢の参拝客で賑わっていた。お祓いを受ける人の行列も出来ていたし合格祈願の絵馬も沢山奉納されていた。個人的には下加茂神社の雰囲気の方が好きな気もしたが、伏見さんもこれはこれで良い。日本文化は「参拝好き文化」だと言える。奉賛金奉納者も全国に及んでいる。蛇足ながら、三大稲荷の一つの豊川稲荷は、鳥居もあり神社と思われているが、実はお寺で中に居るのはお坊さんだと聞いた。一方伏見稲荷さんは完全な神社で、絵馬を売っている人の衣装も巫女さんと同じであった。ここにも日本の神仏の難しさがある。これもまた良い。