Webセミナー「『ヤングケアラー』を知っていますか?」を受講しました。

講師は、藤沢市議の竹村 雅夫さんです。

教師だった竹村さんがこの問題に取り組むことになるきっかけは、中学生の教え子との出会いでした。

ここ1,2年で急速に認知されてきたヤングケアラー問題ですが、

そのエポックメイキングな出来事は、埼玉県の「ケアラー支援条例」だったそうです。

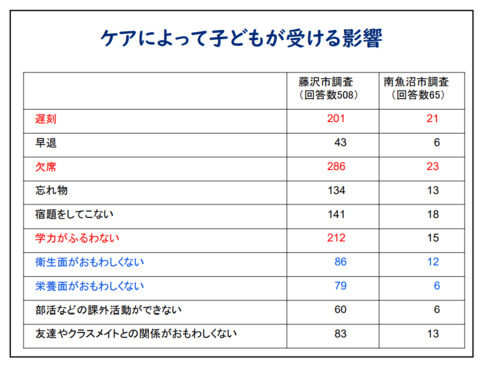

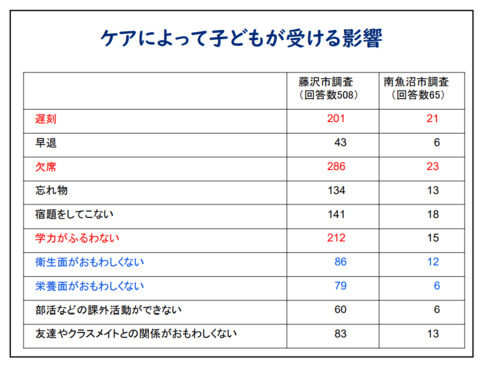

その後厚労省や藤沢市、南魚沼市などが本格的な調査に乗り出して、

「なんとなく気にかかっていた子どもたち」の実態が明らかになってきました。

厚労省調査によれば、児童生徒の20人に一人がヤングケアラーです。

ケアラー問題は児童生徒だけではなく、18歳以上の若者やその上の世代も。

今は共働きの家庭が主流で、介護者の過半数は働きながらの介護。介護離職も社会的問題となっています。

さらに晩婚化が進んだことで、大学生の子どもがいる家庭の3割もが、子育てと親の介護に同時に直面する「ダブルケア」を経験。

その結果、全世代のケアラー支援への必要性は高まっているのですが、

時代の急激な変化に福祉の仕組みが追いついていないのです。

その他、教員の経験があり市議である竹村さんのお話は、具体的な実践例が盛りだくさん!

・とにかく、まずは学校現場での調査による実態把握が大事。

・ケアラー支援で学校がプラットホームになることの意義。

・しかし、多忙な教員にどうしたら負担感なく協力してもらえるようにするか?

・市の計画や条例に「ケアラー支援」を反映させることの重要性。

・行政組織の「どこが担うのか」問題。

・市民への周知の画期的な方法

などなど。

市原市での取り組みのヒントがザクザクと・・・とても勉強になりました。

ケアラー支援について興味のある方は、こちらもご参考に。

一般財団法人日本ケアラー連盟HP

一般財団法人日本ケアラー連盟HP

神奈川県HP かながわケアラー支援ポータルサイト

神奈川県HP かながわケアラー支援ポータルサイト

講師は、藤沢市議の竹村 雅夫さんです。

教師だった竹村さんがこの問題に取り組むことになるきっかけは、中学生の教え子との出会いでした。

ここ1,2年で急速に認知されてきたヤングケアラー問題ですが、

そのエポックメイキングな出来事は、埼玉県の「ケアラー支援条例」だったそうです。

その後厚労省や藤沢市、南魚沼市などが本格的な調査に乗り出して、

「なんとなく気にかかっていた子どもたち」の実態が明らかになってきました。

厚労省調査によれば、児童生徒の20人に一人がヤングケアラーです。

ケアラー問題は児童生徒だけではなく、18歳以上の若者やその上の世代も。

今は共働きの家庭が主流で、介護者の過半数は働きながらの介護。介護離職も社会的問題となっています。

さらに晩婚化が進んだことで、大学生の子どもがいる家庭の3割もが、子育てと親の介護に同時に直面する「ダブルケア」を経験。

その結果、全世代のケアラー支援への必要性は高まっているのですが、

時代の急激な変化に福祉の仕組みが追いついていないのです。

その他、教員の経験があり市議である竹村さんのお話は、具体的な実践例が盛りだくさん!

・とにかく、まずは学校現場での調査による実態把握が大事。

・ケアラー支援で学校がプラットホームになることの意義。

・しかし、多忙な教員にどうしたら負担感なく協力してもらえるようにするか?

・市の計画や条例に「ケアラー支援」を反映させることの重要性。

・行政組織の「どこが担うのか」問題。

・市民への周知の画期的な方法

などなど。

市原市での取り組みのヒントがザクザクと・・・とても勉強になりました。

ケアラー支援について興味のある方は、こちらもご参考に。

一般財団法人日本ケアラー連盟HP

一般財団法人日本ケアラー連盟HP 神奈川県HP かながわケアラー支援ポータルサイト

神奈川県HP かながわケアラー支援ポータルサイト