水回りを中心としたリフォームのために母屋を片付けていたとき、古いものがいろいろと出てきましたが、その一つが辞書類でした。斎藤秀三郎の英和中辞典なんてのもありましたが、とくに目についたのが、写真の和独辞典。

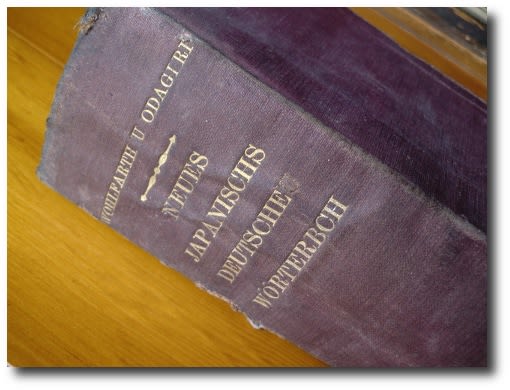

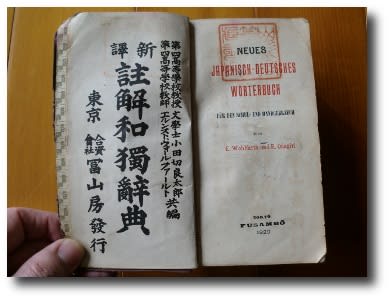

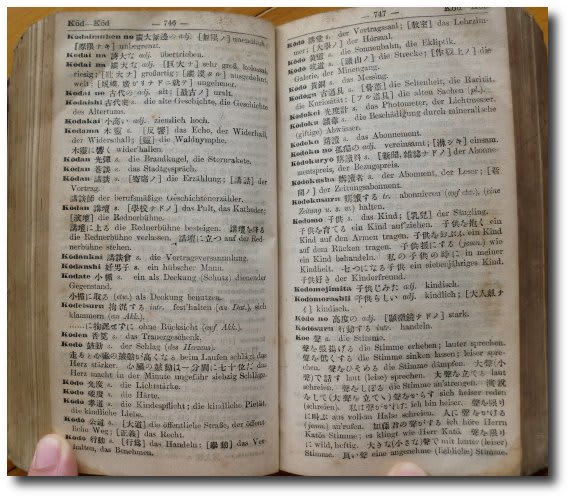

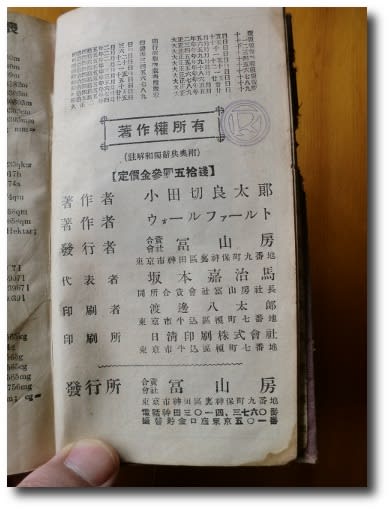

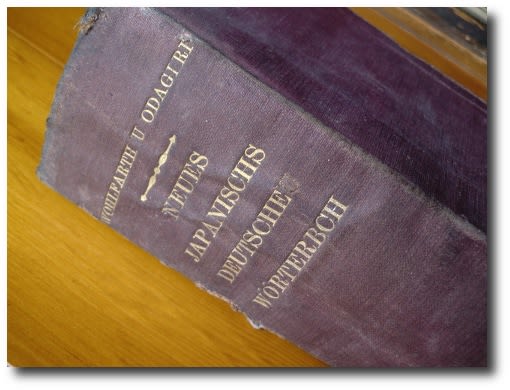

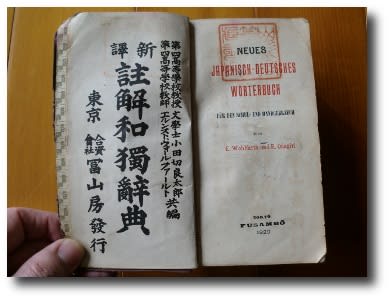

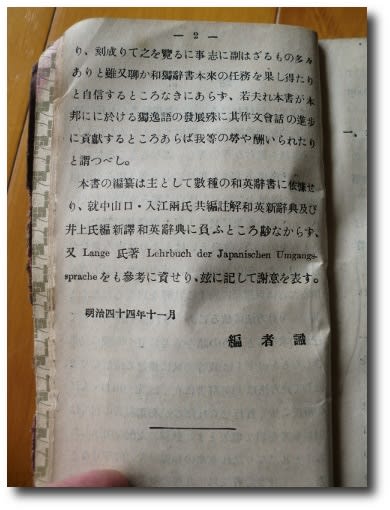

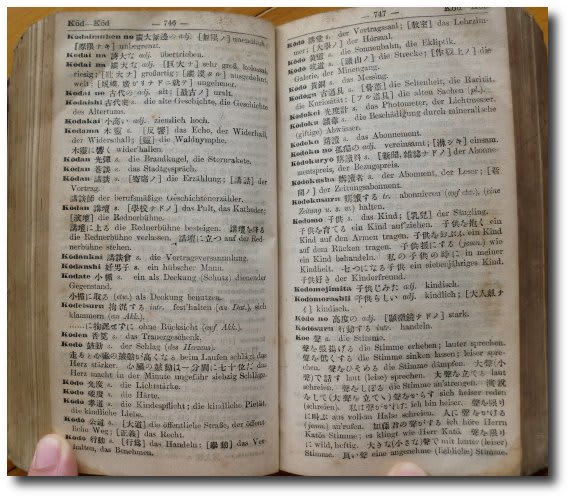

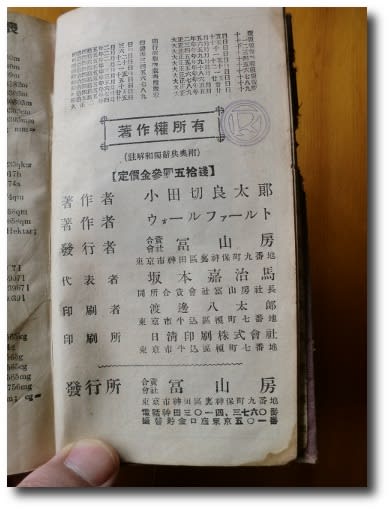

富山房刊の『新譯・注解和独辞典』です。第四高等学校教授で文学士の小田切良太郎、同じく第四高等学校教師のエルンスト・ウォールファールトの共編になるもので、

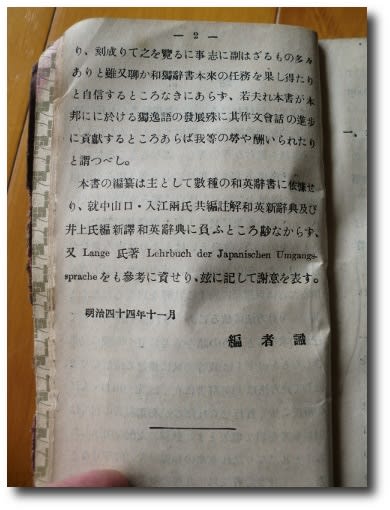

初版は明治45年で大正9年に刊行されていますが、年代的にみて古書で入手したものと思われます。

ど田舎の専業農家であった我が家に、なぜこんな辞書があるのか? おそらくは、祖父の弟の一人(明治後期~末期生まれ)が旧制山形高等学校の学生であった頃に使ったものと思われます。私から見れば大叔父にあたりますが、この人の晩年の記憶は私にも明瞭にあります。京都帝国大学の工学部で電気工学を専攻し、某強電関係メーカーの重役になった人というよりも、穏やかな紳士で、全盲の祖母や実家の嫁に来た母に、さりげなく思いやりを示してくれた人。今から九十年以上も前に、この屋根の下でドイツ語の辞書を引きながら勉強していた人がいたのかと思うと、思わず厳粛な気分になります。

と同時に、明治維新から60年ほどで、山形の田舎にも和独辞典が普及していたことを示すわけで、当ブログの「歴史技術科学」カテゴリ的な観点からも興味深いものです。

【追記】

一部を補筆訂正しました。

富山房刊の『新譯・注解和独辞典』です。第四高等学校教授で文学士の小田切良太郎、同じく第四高等学校教師のエルンスト・ウォールファールトの共編になるもので、

初版は明治45年で大正9年に刊行されていますが、年代的にみて古書で入手したものと思われます。

ど田舎の専業農家であった我が家に、なぜこんな辞書があるのか? おそらくは、祖父の弟の一人(明治後期~末期生まれ)が旧制山形高等学校の学生であった頃に使ったものと思われます。私から見れば大叔父にあたりますが、この人の晩年の記憶は私にも明瞭にあります。京都帝国大学の工学部で電気工学を専攻し、某強電関係メーカーの重役になった人というよりも、穏やかな紳士で、全盲の祖母や実家の嫁に来た母に、さりげなく思いやりを示してくれた人。今から九十年以上も前に、この屋根の下でドイツ語の辞書を引きながら勉強していた人がいたのかと思うと、思わず厳粛な気分になります。

と同時に、明治維新から60年ほどで、山形の田舎にも和独辞典が普及していたことを示すわけで、当ブログの「歴史技術科学」カテゴリ的な観点からも興味深いものです。

【追記】

一部を補筆訂正しました。